資源大国日本・南鳥島沖に大量のレアメタㇽ発見!!大高句麗建国資金?

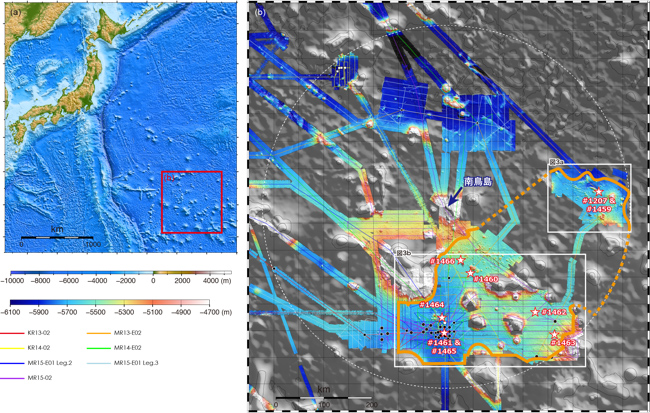

日本の排他的経済水域(EEZ)にある南鳥島沖の深海約5500メートルの海底に、コバルトやニッケルなどのレアメタル(希少金属)を含む「マンガンノジュール」と呼ばれる資源が大量に存在することが、海洋研究開発機構や東京大学などの研究チームによる調査で確認されました。

この資源により日本のIT産業は、無効200年間は世界一になり日本国は驚異的な経済成長を遂げて、世界一の経済大国となる!!

ただ問題は、このコバルトやニッケルなどのレアメタル(希少金属)を含む「マンガンノジュール」を、安倍晋三、麻生太郎、甘利明が私物化するために、安倍晋三の実兄で、三菱商事の社長である安倍寛信に採掘を一任して私服を肥やそうというのである!!

これに尾ひれがついて、安倍晋三一族の悲願である旧満州、北朝鮮、韓国、日本を合併した「大高句麗建国」をするというのである!!

高句麗との戦に敗れ国わ追われた百済の王族たちは、日本へと逃れて今日をむかえています。

これが安倍晋三のルーツなのです!!

麻生太郎も同じ!!

アメリカは日本占領をこの、百済の聖王(聖明王)の第3王子である琳聖太子の後裔に任せたのである!!

大内氏

日本の武家はいわゆる「源平藤橘」やその他の中央の貴族の末裔を称することが多いが、大内氏は百済の聖王(聖明王)の第3王子である琳聖太子の後裔と称している。琳聖太子が日本に渡り、周防国多々良浜に着岸したことから「多々良」と名乗り、後に大内村に居住したことから大内を名字としたとする。

しかし琳聖太子の記録は古代にはなく、大内氏が琳聖太子後裔を名乗るのは14世紀以降とされる。

「日本民族」なるものの成り立ちから考えれば、外来系の諸侯がいたところで不思議ではないが、それがどこまで世間の「歴史常識」となっているかは疑問であり、外来系と称していながら、怪しいケースは多々あり、外来系を称する系譜をもつ家は、大内氏に代表される西日本に多い。

「大内氏」というのは、その居所の広さを時の人が尊んでいったもので、琳聖太子九世の子孫のときから、それを名字にしたというが、福尾猛市郎によると、琳聖太子などというのは、この大内氏の先祖に関してしか登場しない名前であり、実在を証明する史料はない。

大内氏の家系伝承も室町時代にできたものとみられ、文献的には応永年間(1394年から1427年)以前には遡れないというのが学界の多数説である。

また、『新撰姓氏録』に任那系の渡来人として「多々良公(氏)」が掲載されており、この一族との関連性も考えられる。

代々、周防国で周防権介を世襲した在庁官人の出であること以外、実態は不明である。

平安・鎌倉時代

平安時代後期の仁平2年(1152年)に発給された在庁下文に、多々良氏3名が署名している。

これが多々良氏の初見であり、この頃すでに在庁官人として大きな勢力を持ち始めたと推定される。

平安時代末期の当主多々良盛房は周防で最有力の実力者となり、「周防介」に任じられた。

その後盛房は大内介と名乗り、以降歴代の当主もこれを世襲した。次の大内弘盛から「周防権介」(寿永年間(1182年~83年)頃から)を称するようになった。

鎌倉時代になると、大内一族は周防の国衙在庁を完全に支配下に置き、実質的な周防の支配者となった。

そして鎌倉幕府御家人として、六波羅探題評定衆に任命されている。

南北朝時代

建武の親政において大内氏は周防守護職に任じられ、親政後は北朝側につき足利尊氏を支援。尊氏の九州下向の際に引き続き周防守護職に任ぜられる。南北朝時代に入ると家督争いが起こり、当主・大内弘幸と叔父の鷲頭長弘が抗争した。

このため大内弘幸は一時的に南朝に帰順。

正平5年/観応元年(1350年)、弘幸は子の大内弘世とともに長弘討伐に乗り出し、鷲頭氏の後を継いだ鷲頭弘直を従属させ、南朝から周防守護職に任じられた。

また長門国守護の厚東氏と戦い、正平13年/延文3年(1358年)にその拠点霜降城を攻略して厚東氏を九州に逐ったことで、大内氏の勢力は周防国と長門国の2カ国に拡大した。

弘世は上洛して、将軍足利義詮に謁した。弘世は本拠地を山口(山口県)に移し、正平18年/貞治2年(1363年)に北朝の室町幕府に再び帰服した。

しかし義弘の勢力を危険視した室町幕府3代将軍足利義満と対立し、鎌倉公方の足利満兼と共謀して応永6年(1399年)に堺で挙兵するも敗死した(応永の乱)。

義弘の死後、領国の大半は義満に取り上げられ、周防・長門2ヶ国の守護職は義弘の弟である大内弘茂に安堵され、大内家の勢力は一時的に衰退した。しかし、乱の際に領国の留守をしていた義弘のもう1人の弟・大内盛見がこの決定に反抗、再び家督を巡って抗争が起こり、弘茂は盛見に殺され、幕府の命令を受けた周辺の国人衆も盛見の前に降伏したため、幕府は盛見の家督を追認せざるを得なかった。

室町時代

当主になった盛見は義弘時代の栄華を取り戻すため、北九州方面に進出した。

しかし、跡を継いだ甥の大内持世(義弘の遺児)は盛見に匹敵する人物であり、6代将軍足利義教の信任を受け筑前守護に任じられ、少弐氏・大友氏を征伐するなど、大内氏の北九州における優位を確立した。

また、この頃山口氏の系統が興った。

大内持世は嘉吉元年(1441年)の嘉吉の乱に巻き込まれ非業の死を遂げるが、いとこで養子の大内教弘(盛見の子)が勢力を引き継いだ。

その一方で、大内氏の歴代当主の家督継承時にはさまざまな理由で嫡子継承や円滑な家督継承が行われず、室町期の兄弟間の家督争いだけでも5件が知られている(義弘―満弘、盛見―弘茂、持世―持盛、教弘―教幸、義興―高弘)。

このため、教弘の子政弘は父祖の年忌法要や系譜の整備を行うとともに、これまで漠然とした形でしか主張されていなかった「百済の子孫」という主張を一歩進めて「琳聖太子の子孫」であるという先祖説話を強調するようになる。その背景には朝鮮との外交関係上の便宜という意味もあったが、一族・家臣に対する当主の権威づけを図ったものであった(実際に朝鮮に対する大内氏関係の「偽使」とされるものには教弘・政弘父子と家督を争った大内教幸(道頓)が朝鮮へ派遣したとみられるものも含まれており、応仁の乱の一時期に教幸が室町幕府から大内氏家督を認められていた経緯からすると、「正使」と解することもできるものも含まれていた)。

また、これと同時に朝廷においても歴代当主への贈位の働きかけなどを行っている。

大内氏と対外関係

朝鮮

特に朝鮮との関係においては、「倭寇禁圧」という現実的な問題を抱えていた高麗や李朝は、あくまでも「日本国王」との通交しか認めて来なかった明とは異なって、北九州や瀬戸内海沿岸などの海上勢力および彼らに影響力を及ぼせる有力武家との交渉にも力を注いでいた。

特に「百済の子孫」を称していた大内氏はその親近感も相まって、その遣使は将軍による「日本国王使」に次ぐ「巨酋使」と位置づけられていた。「巨酋使」の待遇を受けていたのは他に三管領や少弐氏が挙げられるが、三管領が朝鮮に遣使する機会は限られ、日本国内においても大内氏の競合相手の1つであった少弐氏は大内氏によって没落させられると、大内氏は朝鮮側からは室町将軍に次ぐ政治権力とみなされ、対馬国の宗氏と並んで重要視されるようになった。

大内氏からの使者は大内盛見時代の応永30年(1423年)に派遣されたのを最後に途絶し、永享12年(1440年)に次代の大内持世が秘かに朝鮮に遣使していた事実を、嘉吉の乱による持世の急死で後を継いだ大内教弘が知らなかったとされている。

応仁の乱から戦国時代

大内政弘は、応仁元年(1467年)から始まる応仁の乱で西軍の山名宗全に属して勇名を馳せ、宗全の没後に山名氏が戦線を離脱すると、西軍における事実上の総大将になった。

乱の終結後は、九州での復権を目論んで挙兵した少弐氏・大友氏を再び屈服させた。

永正5年(1508年)に細川高国と協力し、足利義稙を擁して中国・九州勢を率いて上洛を果たした。

衰退

大内義隆は陶興房や内藤興盛等の優秀な家臣に補佐されて、出雲国の尼子経久と孫の晴久、筑前の少弐資元・冬尚父子らと戦う一方、豊後の大友義鑑や安芸国の毛利元就などとは何度か戦うも、最終的に融和策を講じた。また内紛の起きていた厳島神主家の家督争いにも介入している。

天文5年(1536年)には少弐氏を再び滅亡に追いやり、天文9年(1540年)から天文10年(1541年)には吉田郡山城の戦いで尼子氏を撃破したが、同年の出雲遠征に敗北し、甥で養嗣子の晴持を失っている。

この遠征の失敗により義隆は政務を放棄し、文芸や遊興にふけるようになる。

この晴賢の強引な手法に不満を持つ者も少なくなく、義隆の姉婿であった吉見正頼が石見三本松で反旗を翻し、鎮圧の最中に安芸の最大勢力であった毛利元就も反旗を翻して、安芸国内の陶方の諸城を攻略した。

弘治元年(1555年)、安芸国宮島で晴賢は元就の奇襲攻撃の前に自害して果てた(厳島の戦い)。

家中を牛耳っていた晴賢の死により、大内家内部はもはや統制のきかない状況となった。

弘治3年(1557年)に隆世と義長は自害。戦国大名としての周防大内氏はこの時点で滅亡してしまった(防長経略)。

しかし、大原氏との間に生まれた義隆の四男である義胤は石見に落ち延びて益田氏重臣の城一氏に匿われて生き延びた。

江戸時代

江戸時代牛久藩主であった山口氏は、大内氏分家であり大内義弘の次男・大内持盛の系統であるといわれる。初代藩主は、もと織田家に仕えていた山口重政で、明治維新まで譜代大名として存続した。

安倍晋三の兄安倍寛信は三菱商事社長!

安倍晋三の兄安倍寛信

安倍晋太郎と安倍洋子の元に長男として生まれました。

弟は安倍晋三(内閣総理大臣)、岸信夫(衆議院議員)です。

※岸信夫氏は生後間もなく母・洋子さんの実家、岸家の信和・仲子夫婦に養子として迎えられているため苗字が違います。

寛信さんは、小学校から大学までは安倍首相と同じ成蹊学園に通っていましたが、大学卒業後は東京大学院へ進んでいます。

国内消費1600年分のコバルト埋蔵量

調査のきっかけは2010年5月。

海洋研究開発機構が海底火山を音波で探査していたところ金属反応があり、潜水調査船で確認したところ、大量のマンガンノジュールが見つかりました。

研究チームは今年4月、一帯を本格的に探査し、調査船からの映像と現物の採取を行い、直径5~10センチ程度の黒い球形のノジュール(団塊)が海底を埋め尽くしていることが確認されました。

音波による探査の結果、九州の面積よりも広大な4万4000平方キロメートルの範囲に資源が眠っていると見られます。

スマートフォンなどの高性能バッテリーに使われているコバルトの量は、国内消費量の1600年分に及ぶと想定されます。

日本近海に眠る300兆円の「宝の山」

レアメタル(希少金属)とは、非鉄金属のうち流通量が少ない金属のことを指し、明確な定義はないものの一般に認識されている元素は47種類。

うち希土類17種類はレアアースと呼ばれます。

産出地は世界でも中国やアフリカ諸国、ロシアなどに限られ、産出国の政策などによって価格が大きく変動します。

日本のEEZ内にはマンガンノジュールのほか、海底熱水鉱床やコバルト・リッチ・クラスト、メタンハイドレートなどの海底資源が豊富に含まれており、総計300兆円の市場価値に相当すると積算されています。

海底熱水鉱床はマグマ活動のある場所に海水が染み込み、熱せられた海水によってマグマや地殻の元素が抽出され、冷却した金銀銅などの金属類が沈殿している鉱床です。

コバルト・リッチ・クラストは、鉄やマンガンを主成分とするマンガンノジュールよりもコバルトを豊富に含む鉱物資源です。

商業化には多くの課題も

メタンハイドレートは、メタンと水が混じった氷状の海底資源で“燃える氷”とも表現されますが、氷ではありません。

世界中の海に広く分布しますが、特に日本の近海に多く存在し、新エネルギーの期待も高く、安倍政権でも2018年度をめどに商業化を目指す海洋基本計画を閣議決定(2013年)しました。

2014年12月には、日本海側で地質サンプルの採取に成功し「日本の研究は世界最先端」ともてはやされました。

一方で、こうした海底資源は莫大な採掘コストや環境に及ぼす影響など簡単には克服できない課題も多く、商業化は技術革新も踏まえて10年以上はかかるとも言われています。