ペットボトル茶には発がん性の合成ビタミンCが大量に含有されており危険

総務省の家計調査によると、各家庭で1990年には年間で

1291グラムの緑茶を購入していたのが、

2014年には

892グラムと

約30%も減少している。

一方、90%以上がペットボトル茶に使われる緑茶飲料の生産量は、

95年に約45万キロリットルだったのが、

14年には約250万キロリットルと5倍以上に増えている。

お茶は気楽にペットボトルで飲むという傾向が年々顕著になっているわけだが、問題はペットボトル茶に添加されているビタミンC(L-アスコルビン酸)の品質と量である。

ほとんどのペットボトル茶にはビタミンCが添加されている。

緑茶飲料メーカーのホームページでは、ビタミンC添加の目的を「茶葉に含まれているビタミンCが加工や抽出の段階で失われてしまうので、それを補うため」としている。

栄養強化が目的の場合、用途名は書かなくてすむ。

しかし、どのメーカーもビタミンCに変色防止など酸化防止効果があることは否定していないのだから、原材料名表示では「酸化防止剤(L-アスコルビン酸)」と表示すべきであるがしていない!!

なぜ市販のお茶にビタミンCが入ってるのか?

みなさん、「DHMO」という化学物質をご存知でしょうか?

この「DHMO」は、

- 酸性雨の主成分であり、温室効果を引き起こすことも知られている

- 高レベルのDHMOにさらされることで植物の成長が阻害される

- 末期癌の腫瘍細胞中に必ず含まれている

- この物質によって火傷のような症状が起こることがあり、固体状態のDHMOに長時間触れていると皮膚の大規模な損傷を起こす

- 原子力発電所で大量に使用される

- 多くの金属を腐食・劣化させる

- 一度に大量に吸引すると死亡するリスクがある

ことが知られています。

この「DHMO」を、食品添加物として認めても良いと思いますか?

これは、1997年、ネイサン・ゾナー君という14歳の少年(少年なのにネイサン)が書いた「我々はどのようにしてだまされるのか」というタイトルのレポートに記載されているものです。

彼は、この「DHMO」という化学物質の害を指摘し、この物質の使用規制を求めて周囲の50人の大人に署名を求め、うち43名のサインを得ることに成功しました。

DHMO( dihydrogen monoxide )は和訳すれば一酸化二水素、要するに、ただの水(H2O)です。上記の説明について、DHMOの性質について隠していることはあっても、嘘はひとつも入っていません。

ただの水であっても、わざと、危なそうな事柄だけをピックアップすることで、いかにも危険な化学物質のように見え、規制の対象とさえなりかねないという・・・。「イメージ」の重要性を考えさせられる話です。

食べ物は、特に、「イメージ」によって、感じるおいしさが変わってしまいやすいのです!

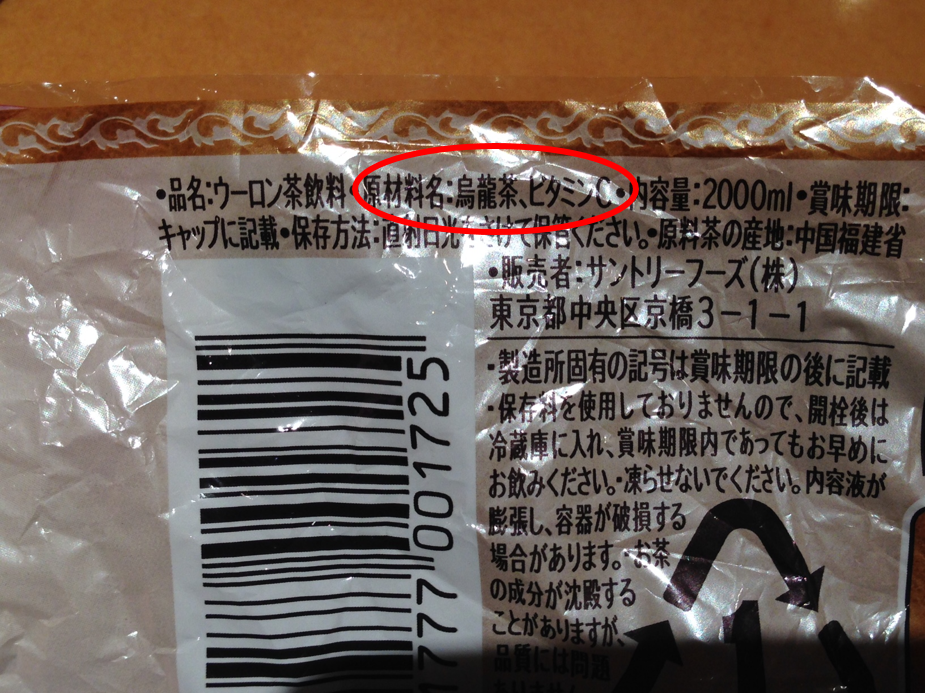

サントリーのウーロン茶の原材料表示を見ると、「烏龍茶、ビタミンC」と書かれています。

ウーロン茶には、ビタミンCも入っているのです!

また、伊藤園さんのお茶の原材料表示からも分かる通り、どのメーカーでも、市販されているほとんどのお茶には「ビタミンC」が含まれています。

・「ビタミンC」って何?

ビタミンCとは、化学的にはL-アスコルビン酸のことです。

<ビタミンCの特徴>

・皮膚や粘膜の健康維持を助ける(コラーゲン合成に関与)

・抗酸化作用がある(活性酸素を除去)

・ヒトは体内で合成できない(食事から摂取する必要あり)

ビタミンCが不足(1日あたり約100mg未満)する生活を続けると、欠乏症を引き起こす可能性があります。

・なぜ烏龍茶に「ビタミンC」を入れているのか?

ビタミンCの抗酸化作用を生かし、「酸化防止剤」として入れるのが主目的と推察されます。

お茶は、酸化しやすいのです。

他の目的としては、「本来のお茶の葉に含まれているビタミンCは、製造過程で失われてしまうため、補うために添加している」とも考えられます。

・表示に「酸化防止剤」って書いてないけど、書かなくてもいいの?

「酸化防止剤」の目的で添加する場合は、「酸化防止剤」と表示する必要があります。

しかし、「ビタミンCを補うために添加している」のであれば、(酸化防止剤としての機能があったとしても)「酸化防止剤」とは書かなくても良いです。

食品の添加物表示に関して、原則として、

・使用した全ての食品添加物を「物質名」(別名、簡略名、類別名も可)で食品に表示する

ことが義務付けられています。

ビタミンCは、物質名はL-アスコルビン酸ですが、別名、簡略名、類別名でも可であるため、

・アスコルビン酸

・ビタミンC

・V.C

と表示することが可能です。

但し、主に3つの例外があります。

1.一括名で表示可

・イーストフード

・ガムベース

・かんすい

・苦味料

・酵素

・光沢剤

・香料または合成香料

・酸味料

・軟化剤

・調味料(例:調味料(アミノ酸等))

・豆腐用凝固剤又は凝固剤

・乳化剤

・水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤

・膨張剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉

指定された用途で(現在は14種類の用途)、定められた範囲の添加物を使用する場合は、一括名で表示することが認められています。

2.用途名も併記

・甘味料

・保存料

・着色料

・酸化防止剤 など

消費者の関心が高い添加物について、使用目的や効果を表示することで、消費者の理解を得やすいと考えられるものは、用途名を併記。

例:甘味料(サッカリンNa)、着色料(赤色3号)、保存料(ソルビン酸)

3.表示免除

・加工助剤

・栄養強化剤 など

最終食品に残存していない食品添加物や、残存してもその量が少ないため最終食品に効果を発揮せず、効果発揮を期待されていない食品添加物については、表示が免除されます。

つまり、2.用途名も併記. からビタミンCを「酸化防止剤」として添加している場合は、「酸化防止剤(ビタミンC)」のように記載することが必要です。(実際に、「酸化防止剤(ビタミンC)」と記載してあるものも多いです)。

・同じものでも別の表示だったら、イメージ変わる?

この

・「ビタミンC」

については、酸化防止剤の目的で添加しているのであれば、

・「酸化防止剤」(L-アスコルビン酸)」

のように表示する必要があります。

ただ、一般的に、「酸化防止剤」や「L-アスコルビン酸」などの化学物質ぽい名前は、食品としてのイメージが良くないので、なるべくイメージが良いように、「ビタミンC」と表示することが多いと推察されます。(栄養強化の目的で使用している、と考えれば、酸化防止剤とは書かなくてよい)

なるべく食品添加物を摂らないように気をつけている人が、

「このパン、酸化防止剤が入っているから買っちゃダメだ!」

と言いながら、

「ビタミンCは体にいいからたくさん摂らなきゃ」

と言ってサプリメントを買っていたら、「イヤイヤ、中身同じだから!!」と突っ込んであげてください。

・イメージのポジティブ化

中身や本質が同じだとしても、「イメージ」によって感じ方が大きく変わるので、いかにイメージを良くするか?(つまりイメージのポジティブ化)が、新商品を作る上での一つの大事なテーマとなります。

「天然」「自然」というワードはイメージが良く、「人工」「化学的」という言葉はイメージ悪いので、

ややもすれば「天然の毒」よりも「人工甘味料」のほうが危険だと感じてしまいます。

ここまで

新型コロナウイルスが存在することを証明した人は世界に誰一人としていません!!

それを政府も厚生労働省も「新型コロナウイルス」と呼びます!

またPCR検査が新型コロナウイルスを検出できることを証明した人も世界に誰もいないのに「陽性」だの「陰性」だのと大騒ぎします!!

イソジンや重曹でうがいしてPCR検査をうけると「陰性」となります!! 従いまして無症状の人がこの新型コロナウイルスを人に伝播させるということを証明した人もいません!!

病原体を説明することが出来ないものに対してワクチンを作れるはずもありません!!

だから「コロナワクチン」はワクチンではありません!!

遺伝子の確認も病原体を証明しないとできません!!

遺伝子を確認しないとPCR検査も作れない!!