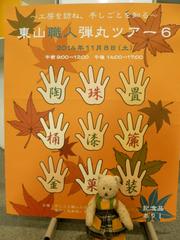

ミモロが、メンバーになっている「NPO法人 京都観光文化を考える会 都草」では、毎月、京都市内の寺社仏閣の美化活動を行っています。久しぶりに参加したミモロ。いつものように、MY熊手と塵取りをもって出かけました。

今回の美化活動が行われるのは、五条通にある「若宮八幡宮」です。以前、ミモロは、参拝に訪れたことがあります。

「お久しぶりで~す。ミモロです。お手伝いに来ました」と、会員のみなさんにご挨拶。さっそく境内のお掃除のスタートです。

ミモロが担当したのは、本殿の周りです。

「わー落ち葉がいっぱい…」

「わー落ち葉がいっぱい…」

秋の美化活動は、落ち葉を掃き集めることがメインです。「夏は、草取りなんだ~」何度も参加しているミモロ。

境内には、椎、桜、イチョウなどの落葉樹がいろいろ。地面には、色づいた葉が、一面に散っています。

神社のいたるところに、舞い落ちた葉っぱを、風がでる機械を使って、集めやすいようにします。「あの~ここお願いします」とミモロは、建物に落ちている葉を地面に飛ばしてもらいました。

「こんなところに石像がある…」その足元にもたくさんの落ち葉が…。ミモロは、自分の熊手で、掃き集めました。

集めた葉は、ゴミ袋に入れて処理してもらうことに。「昔なら、落ち葉を集めたら、たき火をして、焼き芋作るんだよね~」と。でも、今は、町中でのたき火は禁止。「焼き芋食べられないね~」と残念そうなミモロです。

集めた葉は、ゴミ袋に入れて処理してもらうことに。「昔なら、落ち葉を集めたら、たき火をして、焼き芋作るんだよね~」と。でも、今は、町中でのたき火は禁止。「焼き芋食べられないね~」と残念そうなミモロです。「あ、ここにも落ち葉…」

樹木の多い境内には、次々に掃いても、葉っぱが落ちてきます。「きりがないね~」と諦め顔。でも、落ち葉を集めているときは、サクサクと軽やかな音が響いて、なかなか楽しいとミモロは思いました。そう、秋の音です。

樹木の多い境内には、次々に掃いても、葉っぱが落ちてきます。「きりがないね~」と諦め顔。でも、落ち葉を集めているときは、サクサクと軽やかな音が響いて、なかなか楽しいとミモロは思いました。そう、秋の音です。「ミモロちゃん見て~これ同じ…」と、秋らしい素敵なペンダントをつけているメンバーさん。

「あ、ホント~よく見せて~」とミモロは、興味津々。見れば見るほどそっくり。

「あ、ホント~よく見せて~」とミモロは、興味津々。見れば見るほどそっくり。 カラフルな蔦の落ち葉。「それ素敵!」「記念に持って帰ろうー」と、大切にしまいました。

カラフルな蔦の落ち葉。「それ素敵!」「記念に持って帰ろうー」と、大切にしまいました。「いいね、秋の贈り物…」とミモロ。

でも、ミモロにも素敵な秋の贈り物が…。落ち葉を掃いていたミモロは、掃き終った地面を見つめます。

「あれーこんなに~」

「あれーこんなに~」 そう、ミモロの足元には、ドングリがいっぱい散らばっていました。

そう、ミモロの足元には、ドングリがいっぱい散らばっていました。 「この落ち葉、椎の木だったんだ~」

「この落ち葉、椎の木だったんだ~」それから、ミモロは、ドングリ拾いに夢中…お掃除しないの?「もう、終わったの…」境内をあちこち歩き回って…キレイなドングリを拾います。

わーたくさん拾ったね~「うん、すごいでしょ…」

袋に詰めて、持って帰るの?「うーどうしようなか?」と悩んでいます。しばらくすると、巳ミモロは、拾ったドングリを、木の根元に置いています。どうも拾うことが楽しかったよう…。

袋に詰めて、持って帰るの?「うーどうしようなか?」と悩んでいます。しばらくすると、巳ミモロは、拾ったドングリを、木の根元に置いています。どうも拾うことが楽しかったよう…。「わー大変だ~」と、メンバーさんの声。見ると、数人の人が、集まってなにやら一生懸命手を動かしています。「どうしたの?」とミモロもそばへ。「わーすごい…」ズボンとスニーカーに小さな種がいっぱいくっついています。

手で払っても、全然取れません。それでみんなでひとつひとつ抓んで取っていたのです。ミモロも、お手伝い…。「種ってなかなか根性があるね~取れない…」動物や人について、種を移動させる植物の技。種も必死にしがみついているみたい…。

手で払っても、全然取れません。それでみんなでひとつひとつ抓んで取っていたのです。ミモロも、お手伝い…。「種ってなかなか根性があるね~取れない…」動物や人について、種を移動させる植物の技。種も必死にしがみついているみたい…。「みなさん、中にはいってください。宮司さんのお話しを伺いましょう」とメンバーの方の声。

ミモロも、みんなと一緒に、境内の中の建物へ。そこのお座敷で、「若宮八幡宮」に関する歴史などを伺います。

美化活動を行った場所で、いろいろなお話しを聞くのも、楽しみのひとつ。また、普段入れない場所も見られたり…。「いろんな興味深いことがあるんだよ~」とミモロ。

ミモロがメンバーになっている「NPO法人 京都観光文化を考える会 都草」は、京都検定1級の人を中心にできた組織。でも、京都に関心がある人なら、だれもメンバーになれます。ミモロも京都検定は2級だけ。京都検定合格のための講座をはじめ、文化や歴史研究の発表、修学旅行などのガイド、京都御苑や京都府庁旧本館の案内、そして祇園祭「大船鉾」の粽授与のボランティアなど、さまざまな活動が行われています。京都在住の人だけでなく、他府県のメンバーさんも結構いらっしゃいます。「お友達も増えちゃったのー」と、ミモロの京都暮らしをいっそう充実したものにしてくれる会なのです。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへブログを見たら、金魚をクリックしてね~ミモロより

「あ、試食…」

「あ、試食…」

「速い…!」ミモロの前に次々と丸い饅頭が並びます。それをさらに木の型で小判型に整えます。

「速い…!」ミモロの前に次々と丸い饅頭が並びます。それをさらに木の型で小判型に整えます。

それを湯気が立つ蒸し器へ。

それを湯気が立つ蒸し器へ。 しばらくすると、「わーできた~」ホカホカのお饅頭の出来上がり。

しばらくすると、「わーできた~」ホカホカのお饅頭の出来上がり。

「きゃー美味しそう…」とミモロが噛みつこうとすると…「あ、気を付けて!中の餡がすごく熱いから…」との声が飛びます。

「きゃー美味しそう…」とミモロが噛みつこうとすると…「あ、気を付けて!中の餡がすごく熱いから…」との声が飛びます。 できたてのお饅頭の餡は、確かに熱く、フーフーと息を吹きかけ食べるミモロ。「美味しいね~アチ~」ほんのりとした甘さが口に広がり、思わずほっこり。

できたてのお饅頭の餡は、確かに熱く、フーフーと息を吹きかけ食べるミモロ。「美味しいね~アチ~」ほんのりとした甘さが口に広がり、思わずほっこり。 いろいろな会に出ると、必ず干菓子やまんじゅうのおみやげを頂きます。

いろいろな会に出ると、必ず干菓子やまんじゅうのおみやげを頂きます。

京都では、子供たちの職業体験が盛んになりつつあります。学校の授業に取り入れているところも…。サラリーマン家庭に育った子供は、なかなか物づくりの現場を知ることができません。職人さんの仕事を知ることで、若い世代が関心を抱き、後継者が増えるといいですね。

京都では、子供たちの職業体験が盛んになりつつあります。学校の授業に取り入れているところも…。サラリーマン家庭に育った子供は、なかなか物づくりの現場を知ることができません。職人さんの仕事を知ることで、若い世代が関心を抱き、後継者が増えるといいですね。

ミモロは、一番前で熱心に耳を傾けます。

ミモロは、一番前で熱心に耳を傾けます。 「これ蒲の穂…」

「これ蒲の穂…」

節の部分の皮を削り、仕上げにヘチマでやすり掛けをして、なめらかな表面に…。

節の部分の皮を削り、仕上げにヘチマでやすり掛けをして、なめらかな表面に…。

セット完了

セット完了

「エイ!」と全身の重さと力をこめて…

「エイ!」と全身の重さと力をこめて…

「なかなか上手ですよ」

「なかなか上手ですよ」

「なるほど~」

「なるほど~」

記念にと、小さなすだれのお土産も頂き、参加者全員うれしいそう。

記念にと、小さなすだれのお土産も頂き、参加者全員うれしいそう。

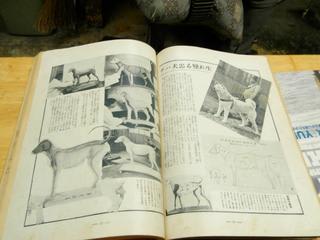

「坂本剥製製作所」は、日本を代表する剥製工房。博物館や大学などの依頼で、貴重な生物の剥製や骨格標本を製作しています。その技術は、坂本式と呼ばれ、動物などのイキイキとした姿を捉えたもの。小さな生物からクジラまで、さまざまな種類の生物に対処する、優れた技術を持っています。

「坂本剥製製作所」は、日本を代表する剥製工房。博物館や大学などの依頼で、貴重な生物の剥製や骨格標本を製作しています。その技術は、坂本式と呼ばれ、動物などのイキイキとした姿を捉えたもの。小さな生物からクジラまで、さまざまな種類の生物に対処する、優れた技術を持っています。

「ママといっしょでいいなぁ~」と羨ましそう。

「ママといっしょでいいなぁ~」と羨ましそう。

ママラッコは、やさしくミモロを胸に抱きます…。

ママラッコは、やさしくミモロを胸に抱きます…。 「わーフワフワ…」としばらくママラッコのお腹を体験します。

「わーフワフワ…」としばらくママラッコのお腹を体験します。 これは、象の足。「わー大きんだ~」とミモロはビックリ。

これは、象の足。「わー大きんだ~」とミモロはビックリ。

ママラッコの柔らかな毛皮が、いつまでも忘れられないミモロです。

ママラッコの柔らかな毛皮が、いつまでも忘れられないミモロです。

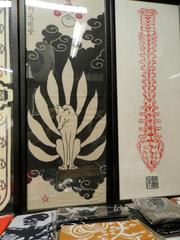

コワいけど、ワクワク…それが妖怪の魅力です。

コワいけど、ワクワク…それが妖怪の魅力です。

「ミモロ、尻尾ないから…」

「ミモロ、尻尾ないから…」 気にしてたんだ~。

気にしてたんだ~。 「べぇ~」

「べぇ~」