京都の町に祇園ばやしが響くころ、「八坂神社」では、「祇園祭献茶会」が行われ、その協賛席として「常盤新殿」の地下1階で、老舗の和菓子店による「菓匠会」の作品が展示されます。

7月16日の午後、ミモロは、お友達に誘われて出かけました。「菓匠会」は、そもそも禁裏や神社仏閣などと献上する「上菓子」の店によって江戸時代に結成された「上菓子屋仲間」をルーツに。明治維新、天皇が東京に遷り、京都の町は、その勢いを失うことに。そのため上菓子屋仲間の結成も解散を余儀なくされますが、「このままでは、長らく受け継がれた和菓子の伝統の技が失われる…」。それを懸念した方々が、明治22年に伝統の和菓子の技を守ると共に、さらなる技術の研鑽のため再結成されたのが、現在の「菓匠会」です。

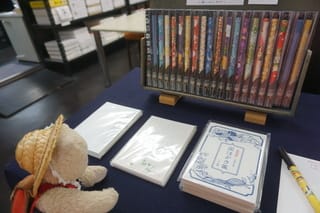

現在の会員は、20店。いずれも京都を代表する名店ぞろいなのです。毎年、お菓子を作るテーマが決められ、今年は「明ける」が菓題で、それにそった作品を各菓子店が展示します。

会場内には、ずらりと作品が展示され、そこには、店主の技と工夫、アイディアが表現されているのです。

ミャクミャクコスチュームで訪れたミモロ…「今年ぽいから着て来たけど、う~なんか浮いてる…やっぱり京都じゃ受けないかぁ~」と、この姿で来たことをちょっと後悔…。でも、それにめげている時間はありません。さぁ、作品を見てゆきましょう。

夏に行われるため、いずれの菓子も涼し気な雰囲気。同じ菓題でも、その趣は異なります。

ミモロを誘ってくださったお友達は、和菓子に詳しい中川さん。かつて記者として、京都の和菓子に関する記事を執筆、さらに「和菓子の会」を主催し、和菓子に関する深い愛と幅広い知識をお持ちです。

ミモロは、中川さんが和菓子店のご店主の横で、耳をピクピクさせながら、そのお話に聞き入ります。「これを作るのは、なかなか技術が必要ですね~」とか「どんな材料で作ったんですか」「今回、むずかしいと思ったところは?」などなど、いろいろな質問をなさいます。

同じ菓題でも、それをどう感じ、菓子に表現するかは、それぞれ…。京都の老舗和菓子店の店主は、茶会に欠かせない菓子を作るために、いずれも茶道などにも造詣が深く、さらに神社仏閣への献上などもあるため、古式に則った作法などにも通じています。「和菓子だけの勉強じゃ通用しないのが京都なんだよね~」とミモロは、京都の奥深さに身が引き締まる思いを抱きます。

京都の老舗の方々は、生まれ育った京都への誇りと共に、先祖代々継承したその文化や技を次世代に繋ぐ重い責務も担っています。「京都人って、むずかしい…と言われるのは、生まれてから、過去と未来の橋渡しをすることを担っているから、どこか東京などの人と違う感じ…」とネコの目から見ても、感じるミモロです。

伝統の継承と言っても、京都人ほど時代の先端のものに敏感な人もいない…という説も…。他の人とは異なる表現…新しい技の開発などをはじめ、モダンなものにも敏感なのです。

今回の出展作品も、本当に斬新な表現がいろいろ…。ここに出展するために、菓子のデザインや素材選びなど、たくさん試行錯誤を繰り返されるそう。「簡単に新しい菓子って生まれないんだ~」と、そこに注がれる情熱に感動するミモロなのです。

「ここの作品が、そのまま店に並ぶことはありません」と。「ということは、今日だけしか見れない菓子なんだ~」とミモロは、愛おし気に作品を何度も拝見。

「ミモロちゃん、そろそろお茶とお菓子頂きましょう」と中川さん。

「は~い!どれにしようかな?」と、会場内で接待される和菓子の前に…「自分で選ぶのもいいけど、おまかせもおすすめですよ」と言われ、緋毛氈の上で待つことに。

やがてミモロの前に葛まんじゅうと葛焼きのお菓子が運ばれました。「なんて優しいお味なんだろ?美味しいね~」と、冷たいお茶と共に頂く和菓子は、夏の暑さを忘れさせる時をもたらします。

「あ、みんなが集まってる…」いよいよ閉会時刻。「菓匠会」のみなさんの閉会式?

挨拶が終わると、みんな自分の作品の前に行く、あっという間に撤収作業を…。「速い!」と、その様子に驚くミモロでした。

「さぁ、どこかでお話しましょうね~」と中川さんの車に乗り込みミモロ。その時、なんと京都は猛烈な雨…「キャ~怖いくらいだね~」とワイパーもきかないような豪雨の中を進むミモロ達でした。

<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより 人気ブログランキング

人気ブログランキング

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro1888@gmail.comまで