雪深い円山公園はまだまだ冬真っ最中といった趣だった。しかし、3月を目前にして公園内の木々たちは春の芽吹きの準備中なのだろう。リーダーの方から冬芽の様子など微かな春の芽吹きを様子を教わることができた観察会だった。

昨年の11月1日の「秋の円山公園」以来の円山公園での観察会だったが、10時前に集合場所の地下鉄「円山公園駅」バスターミナルへ行ったところ、様子がおかしい?前回も案内していただいたリーダーの方がいたので尋ねたところ「今回はコロナ禍のために中止になった」とのことだった。ただし「せっかくなので、私的にご案内します」という有難い言葉をいただいた。集まっていたのはリーダーの方と女性4名と私という構成だった。

私たちはまず公園内の「円山公園パークセンター」に向かった。そこには木の実で作られたお雛様が飾られているということだった。なるほど小ぶり可愛い木の実のお雛様が鎮座していた。このパークセンターで、私はリーダーに勧められて「円山公園 樹木マップ」なるものを購入した。これが素人向けに良くできたマップで、今後は独りで円山公園に来ても、木の名前を意識しながら散歩できるのではと思われるマップのようなので重宝しようと思う。

※ ドングリの実などで作ったお雛様飾りです。公園パークセンターの展示に相応しい?

※ パークセンター内には木の実などで制作されたリースが販売されていました。

※ 私が買い求めた円山公園の樹木マップです。

今回案内されたのは円山公園ではなく、円山公園に続く北海道神宮の境内の一角を主として案内された。案内をしていただいたリーダーの方のお名前は存じ上げないのだが、樹木に関してたいへん詳しい方で、今回も主として樹木についての説明を伺いながらの観察会となった。説明していただいた全ての樹木を撮影し、メモできたわけではない。撮影が出来て、樹種をメモすることができ特定できたものだけを以下に羅列したい。

※ 円山公園内には誰が制作したのか、雪で作ったたくさんの動物たちの造形が木の幹に付けられているとニュースなどで伝えられていましたが、前日の暖気でほとんどが姿を消していました。そうした中、木の陰に作られたスノーマン(?)の像がかろうじて残っていました。

◇アサダ(浅田)

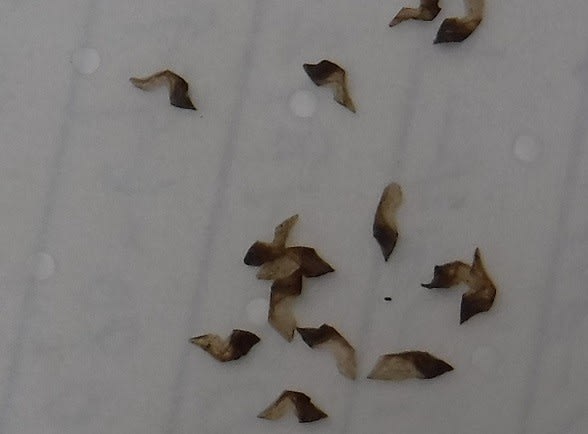

この木と次のキタゴヨウは円山公園内で見られた樹木である。このアサダは日本全国に自生する落葉高木だそうだ。ちょうどパークセンターのすぐ前にあり、円山公園のシンボルツリーの一つのように高々と聳えていた。続く写真はアサダの種子である。

※ 公園入口のところに鎮座するアサダの大木です。

※ そのアサダの種です。(黒い部分が種だそうです。不鮮明)

◇キタゴヨウ(北五葉)

キタゴヨウはゴヨウマツの変種で、本州北部と北海道に生育する種である。葉は青みを帯びた緑色で、その名のとおり葉は5本が束になっているのが特徴である。

※ キタゴヨウの全体像です。

※ キタゴヨウの葉の様子が分かる一枚です。

※ キタゴヨウの種です。

◇プラタナス

街路樹などでもよく見られるプラタナスという名は、スズカケノキ科の植物の総称だそうだ。和名では「鈴懸の木」などとも称される。大きな葉が特徴であるが、種子は葉柄の根元にあるそうで、「葉柄内芽」と呼ばれるとのことだった。

※ プラタナスです。

※ プラタナスの落葉です。この落葉の一番手前、葉柄のところに種子が隠れているそうです。

◇ヤチダモ(谷地梻)

すくっと空を目ざして伸びる樹形が印象的だが、高さ30mにもなる高木である。硬い材質から以前は野球のバットの用材としても重用されたという。(現在はアオダモ?)下の写真はヤチダモの冬芽である。

※ すくっと伸びたヤチダモの樹形です。

※ ヤチダモの冬芽です。

◇スギ(杉)

北海道にはもともと自生していなかった樹種であるが、明治期に円山公園や神宮境内に植樹され、札幌でも見られるようになった。樹皮に特徴がある。

※ 円山公園、神宮境内ではわりとみられるスギの木です。

※ スギの樹皮です。

◇ハルニレ(春楡)

北海道など寒冷地に育つ落葉高木で、樹高は最大で30m以上にもなり、その姿は雄大である。神宮境内のこのハルニレにはヤドリギがたくさん寄生しているのが目立った。ハルニレに寄生するヤドリギは「半寄生」といって、自らが光合成で栄養を補給するが、水分はハルニレの木から摂取するそうだ。

※ 堂々としたハルニレの樹形と、そのハルニレに寄生するヤドリギです。

◇ヨーロッパアカマツ

その名からも分かるとおり、ヨーロッパから移入されたマツの一種で、ドイツアカマツ、レッドパインなどとも称されている。樹皮が赤褐色をしているのも特徴の一つである。

※ いかにもアカマツといった樹皮の色です。

◇ナナカマド(七竈)

ご存じ秋になると真っ赤な実を付ける樹である。この木を紹介してくれたのは、普通のナナカマドは一つの根から一本の幹が伸びるのだが、神宮境内のナナカマドは一つの根から数本の幹が伸びているところに特徴があるとのことだった。そのわけは成長期に人為的に主幹を切り落とすことで脇から伸びる枝が数本の幹になっているのではないか、との説明だった。

※ 幹が何本にも別れたナナカマドの木です。

※ 二本の幹の間にあった幹が欠けているのが分かります。

その他にも紹介された樹種があったが、メモできなかったり、写真に収めることができなかったりしてここに掲載できなかった。こうして説明されても、そのほとんどは右から左へと忘れてしまうのが私の場合常である。でも、この類の観察会に何度も何度も参加することによって、一つ二つと少しずつではあるが、自分のものになっていくのではないかと思い、これからも各種の観察会などに参加したいと思っている。