駅にいく道に面した店にツバメの巣があって、巣立ち間近なヒナが4羽(多分)います。

気になって、通るたびにのぞいています。

店の前に出っ張った屋根が日を遮っている今でも暑さは相当でしょう。

巣立ちして、炎天下で日にさらされて、大丈夫なんでしょうか?

駅にいく道に面した店にツバメの巣があって、巣立ち間近なヒナが4羽(多分)います。

気になって、通るたびにのぞいています。

店の前に出っ張った屋根が日を遮っている今でも暑さは相当でしょう。

巣立ちして、炎天下で日にさらされて、大丈夫なんでしょうか?

先週行った近所のクラフトビールのお店の看板猫。

飼い猫ではなく、地域猫が勝手に店内に入って来るのだとか。

厨房入口でメッチャ爪研ぎしてました。

家族で昼食会(田町のイタリアン)でした。6人みな、昼から飲みます。

なかでも母娘が一番飲む?(「いえ、いえ、娘にはかないません」母)

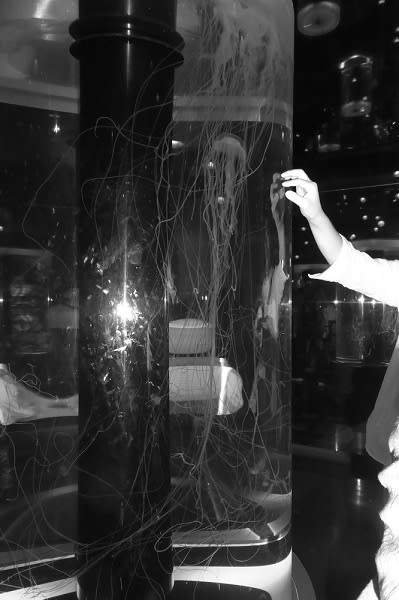

充分飲んですっかりご機嫌になって、品川のアクアパークへ行きました。

ここはイルカのショーもあるんですが、次回は6時ということで、見られませんでした。

昨年ですか、国際セーリング大会の開会式で披露されたイルカショーに批判が集まったことがありました。こうした批判もあるし、いずれイルカショーはなくなるのかもしれませんね。

(館内の写真、どういうわけか(酔っぱらって?)、白黒画像です。)

これはクラゲです。長い足?からまらないんでしょうか。

狭すぎ?

「もしもし、触らないでくださーい。」

巨大エイが目の前だけでなく真下からも眺めらます。

ごきげんの(酔っぱらいの)父娘、大いに楽しんでます。

都会の、ホテルの中の水族館にね・・・・アザラシやペンギン!

今流行りのカワウソ、実に身のこなしが素早くて、とても全身を撮れません。

水族館や動物園がなくなってしまうことはないでしょうが、もし生き物が苦しんでいたら・・・・

おそらく水族館側は、狭さは変えられないとしたら、自然環境にできるだけ近く快適な暮らしを提供して展示できるよう努力してることでしょう。そう願ってます。

帰宅したら、一匹で置いて行かれるのがなによりいやなジュリアが喜んで玄関まで出迎えてくれました。

きっとこうしてじっとお留守番をして待っていたんでしょうね。

ジュリちゃん、お疲れさまでした!

ナタマメの上にカミキリムシを見つけました。

小さ目で3㎝くらい、初めて見るシックな模様のカミキリムシです。

ナタマメをつまんでカミキリムシの写真を撮ろうとしたら、ずんずん指の上に移動してきました。

どうやって家に入って来たのか分かりませんが、外に放しました。

久しぶりに見たカミキリムシは、子どもの頃よく捕まえていたゴマダラカミキリとか、シロスジカミキリなどでなくて、知らないカミキリムシでした。なにカミキリかしら? ご存知の方がいたら教えてください。

ふと、いつものようにロシアにカミキリムシはいるかな? ロシア語でなんていうのかな? いました! しかもたくさん、600種近く もいるようです(本当か?)よび名はウサチー、ウスィはひげのことですので、長い触覚由来の名ですね。

もいるようです(本当か?)よび名はウサチー、ウスィはひげのことですので、長い触覚由来の名ですね。

金魚は元気です。餌をやろうとして、私の影が映ると、水面にたくさんの口がぱくぱくします。

今日数えたら6匹でした。コメット1匹、和金5匹です。

最初は全部で10匹(和金が9匹)いたのですが、去年4匹死んでしまったのです。夏の暑さよけをしてやる必要があるかもしれませんね。

毎日、朝と夕に餌をやります。元気に大きな口を開けて食べるのを見ているとかわいいなってその度思います。

鈴虫も無数(笑)孵化しました。

今朝のBS3チャンネルの8時の「ワイルドライフ」で「密着1年 奥多摩の森 東京の大自然に迫る」の再放送をしていました。

奥多摩は日本で有数の野生動物の豊かな棲息地なのだそうです。絶滅が危惧されるクマタカ、減少が心配されるミゾゴイの子育て等々、もちろんツキノワグマも登場。

ミゾゴイのヒナたち

2つともテレビの画像です↑

兄弟に比べて成長のおそいチビちゃんも巣立ちできました。

番組中、昆虫の宝石ともいえる、私の憧れのタマムシがたくさん木のまわりをぶんぶんとびまわっているのには感激しました。

タマムシ、ご存知ですよね?法隆寺の玉虫の厨子の、あの七色に光っているタマムシです。

↑これはテレビの画像です。たくさん集まっていたのは繁殖期だからで、光っているととりあえず、背中に乗っかるオスです。わー、4匹いっぺんに捕まえたい!(笑)

子どものころ、タマムシを捕ったというか、拾ったことが何回かあります。箪笥に入れておくと、着物が増えるといわれてました。私も箪笥にしまっていたような気が?

時間がたつと外側の甲殻部分だけになってしまうのですが、それは美しいばかりか、いつまでもとっておけるのです。だから厨子にはりつけたわけです。

最後に拾ったのは大学生のとき、京都の清水寺でした。嵐の名残だったか、強風に山の木々がごうごうなって、タマムシが吹き飛ばされて、地面に落ちていたのをひろいました。

ずーっと机の中に大事にしまっておいたので、探せば、まだありそうな気もします。

七色でなく黒色のはウバタマムシといって、こちらは大人になってからも捕まえたことがあります。小学校時代のメル友のSくんが、あれはタマムシのメスだっていってましたが、ちがいます。種類が別なんです。私は黒い甲殻のウバタマムシをタマムシのメスだと思ったことは、一度もないです。でもウバタマムシも好きです。

ああ、願わくば、一度でいいから、またタマムシに出会ってみたいです。

先日のゲリラ豪雨のような雨が降ったら、溢れだしてしまうと

金魚の鉢に発泡スチロールを載せておきました。

朝見ると、たっぷり、10センチ?くらい溜まっています。ずい分降ったのですね。

鉢の水も増えています。

この夏、金魚が3匹死んでしまいました。

猛暑ですし、ここに直接日が当たる時間があって、水温が上がり過ぎたのでしょうか?

かわいそうなことをしました。

でも残った金魚たちは元気で、そばに行くと餌をちょうだいって口をぱくぱくしてます。

金魚たち、少しすれば過ごしやすくなるからね。

今年鈴虫は玄関の隣の部屋に置いてあります。それでも鳴声は離れたここまで聞こえてきます。

夜、鈴虫の鳴声を聴くと、高校生のとき好きな科目の宿題は終えたのに、苦手なものはもうちょっともうちょっとと取りかかるのを先延ばしにして、この時期がくるといよいよタイムリミットがきたと机に向かわざるをえなかったことを思い出します。鳴声を聴くとそのときの気分までよみがえってくるのです。

この時期、昼は暑くても夜は涼しくなるので、机に向かって宿題をやったり、本を読んだりに集中できるようになるのです。でも酷暑の今年の夏の夜はまだ涼しくなりませんね。

あと鈴虫の鳴声を聴いて思い出すのは、30年くらい前になるでしょうか、母と父は毎年毎年熱心に松虫を孵化させて育てていました。母は研究熱心で鳴く虫の育て方の本を書いた方が講師の邯鄲(カンタン)の声を聴く集まりに出かけたり、その方の書かれた本を読んだりして、親しくなって、父を連れてお宅に出かけて行ったことも数回あります。

まだ小さな鈴虫もいます。

松虫とくらべ、鈴虫は飼い方がかんたんなので父母はたしか別々に飼っていました。

父はかめ(甕)で飼っていて、鳴く時期になるとかめの中で鳴声が共鳴しあって、爆発せんばかりでした。

それを父は枕元にくるよう布団を敷いて寝るのでした。「うるさくないの?」ときくと、いつも「全然うるさくない」との答え。ちなみに父は90歳で亡くなるまで、耳は遠くありませんでした。

私も、枕元には置きませんが、同じ部屋でもうるさいって感じたことはないです。夫や子供たちからも一度もうるさいって、言われたことないです。不思議といえば不思議。初めて飼う人は大抵うるさいって感じるみたいですね。

きっと、毎年数十年間晩夏から初秋に聞きつづけていると季節の音として聴こうとするときは聞こえて、そうでないときは季節の日常の音として耳がスルーしているのかもしれませんね。

今も沢山の鈴虫が盛んに鳴いている声がここまで聞こえてきます。

6月11日に孵った鈴虫は、数が多くて、ケース1個ではすし詰め状態になってしまいました。

それで今朝、新しい飼育ケースを1個増やして、赤玉土を入れ、セットしました。

私はずっと赤玉土を使ってます。今日は100均のを1個入れたのですが、これでは少ないです。

竹串を土に挿したら、立ってるくらいの量がちょうどいいです。

このケースの中で今見えているくらいの数を飼えたらいいのですが、土の上とか紙の隠れ家の裏で見えない鈴虫がたくさんいるはず。

最近はもらってくれる人もいないし、そうそうケースを増やし続けるわけにもいかず、どうしたもんでしょうか。

上の姉はケース3個並べてあったと下の姉から聞きました。そう、最大3個です。

最近虫が好きなんて人のこと、あまり聞いたことないです。

そういえば、札幌のクラスメートは「飼ってもいい」って返事がきました。ジャックビーズをもらってくれたり、趣味の合う、いい友だちです。

札幌へは翌日でなく翌々日に届くそうで、この暑さの中どうやって送ったらいいんでしょうか。宅配の冷蔵は3~5度で、これは小さな鈴虫には低すぎます。

いろいろ悩む鈴虫の飼い主です。

ここからは鈴虫が写ってます。

今日のご飯は、かつおぶし、煮干し、人参、丸いのはドッグフードです。

ドッグフードだけ食べてないですね。

あっ、がまのがっくん発見!

今年ずっと会ってないので、ことのほか厳しかった今年の冬をのりこえられなかったのか、

カエル合戦帰りに道が分からなくなってしまったのか?心配していました。

今朝玄関前に姿を見つけ、今日は一挙に心弾む日となりました~  (年をとると心は幼き日にもどる?)

(年をとると心は幼き日にもどる?)

ご挨拶しようと、玄関にでてゆくと、

「わたしめ、がまのがっくんでござるぅぅぅーっ。

ことしはごあいさつがおそくなりましたが、ただいま参上つかまつりました~」

といったかいわないか不明ですが、たしかに言ったと勝手に決め込んだ

2018年夏至の翌日6月22日朝のうれしい再会であります

上の姉が5日くらい前「鈴虫が孵ったわ」といっていたのですが、家のは孵っていません。

昨日(11日)肌寒いし、孵っていないだろうとケースをのぞいたら、黒い小さな赤ちゃんがいっぱい!

さっそくジュリアが食べない犬用のおやつの煮干しとドッグフードとニンジンの皮とレタスをやりました。

すぐに餌にかぶりつく?元気な赤ちゃんもいます。

紙の上でない、つまり土の上には見えないけど、うじゃうじゃいます。ぴんぼけでちょうどいいですね。

鈴虫を飼っていて、一番うれしいのは「今年も孵ったんだね」ってちびたちに話しかけるときと

下手くそな初鳴き耳にしたときです。

本物の春が来たようです。あまりに寒かった今年の冬の印象がつよく、まだまだと

はずさずにいた外の水道をぐるぐる巻きにしていたおおいの毛布をはずしました。

バイモがいつの間にか咲きはじめています。

陽気はよくなっても、テレビで「花粉非常に多い」と出ると無駄には❓外出しないようにしています。

そのせいかどうか、今年は花粉症の症状がとても軽いのです。

友人にそうメールしたら、「年齢(とし)のせいだと思う。つい最近まで母がいた老人の施設で花粉症にかかっている人など見たことなかったもの」と返事がきました。

今までずっと年をとったら治るかも?と期待してきたのに、それが現実となると、うれしいような、ちょっとショックなような複雑な気持です。

八重のクリスマスローズの鉢を門柱の上に置きました。 「どうだっ、きれい?」の気分も少しあったのですが、ふだん目をやることのない場所のせいか、他人の目はおろか、自分の目にも入らなくなりました。

「どうだっ、きれい?」の気分も少しあったのですが、ふだん目をやることのない場所のせいか、他人の目はおろか、自分の目にも入らなくなりました。

春を実感しているのが、金魚たちです。急に動きが出てきました。

のぞき込んだら、集まって来るので、今日から餌をやりはじめました。餌はやらなくても

いいのでしょうが、金魚も楽しみに待っていますし、私の楽しみでもあります。

ジュリアは盛んに庭に出ては春を満喫してますが、家に入るとき花粉をはらわれるのをいやがって逃げてゆきます。

「ジュリちゃん、きっと花粉がいっぱいついてるよ。」

「もう花粉症にかからないとしになったんだから、いいでしょ」という目をしてますね。

メディアでとりあげられましたので、ご存知の方も多いと思いますが、

シベリアの永久凍土から約1万年前に絶滅したホラアナライオンの赤ちゃんが発見されました。

ホラアナライオンはマンモスと同じ時代に生きた元始的なライオンだそうです。

まず、2015年夏ににきょうだいと見られる2頭が発見されました。この2匹は5万年以上前の1カ月くらいの赤ちゃんだそうです。

つぎに今年9月にヤクートのサハ共和国で永久凍土の中から生後8週間と見られる赤ちゃんを農民が発見しました。

この3体とも毛がはえた生きているときの状態を保っていますね。

ニュースは下記です。

発見した農民と一緒の写真もありますが、こんな扱い方していいのかな?

ロシアの画像一覧はこちら

5万年前、考えると気が遠くなりそうです。これも古生物学でしょうか。(シュミットの専門は三葉虫ですからもっとずーっと億単位の昔です。)

わくわくする一方で、永久凍土から見つかるということは、溶けているということで、温暖化がすすんでいるのですね。

夜、外ではアオマツムシやカネタタキの鳴声が聞こえますね。

家の中では鈴虫の鳴声がひびきます。

うるさくないんですか、と訊かれることもあるけれど、うちの家族にとってはもう30数年

夏の終りから秋にかけて、くりかえしくりかえし聞いてきた音なので、音と認識していない

のかもしれません。

生前私の父は甕で鈴虫をそだてて、鳴くころになると、枕から50センチくらいの位置にそれを

置いていました。いくらなんでもうるさいのでは?と思いますが、全然うるさくないって

いってました。

今年はいろんな事情で、まばらにしかいません。それでも3、40匹はいるでしょう。

これくらいが鈴虫にとってはいい環境なんだと思います。

葉っぱは葛です。今日の食事はドッグフードとかぼちゃ。

植木屋さんがきた日の朝、玄関脇で見かけたわが家のガマガエル、以来一度も会っていません。

たくさんの枝や葉っぱと一緒に植木屋さんにもっていかれたのでは?と心配していました。

そしたら昨日(21日)家のうらで発見。

あれから約一月、なんだか大きくなったような・・・・ 大きなおなかをしてます。

虫がいっぱいいる庭ですものね。

ヒキガエルは長生きで、15年くらいはふつうのようだ。

あなたは、今、何歳?

会えてよかった。

がまちゃん、会えてうれしいよ。