チャレンジングな試みだ。

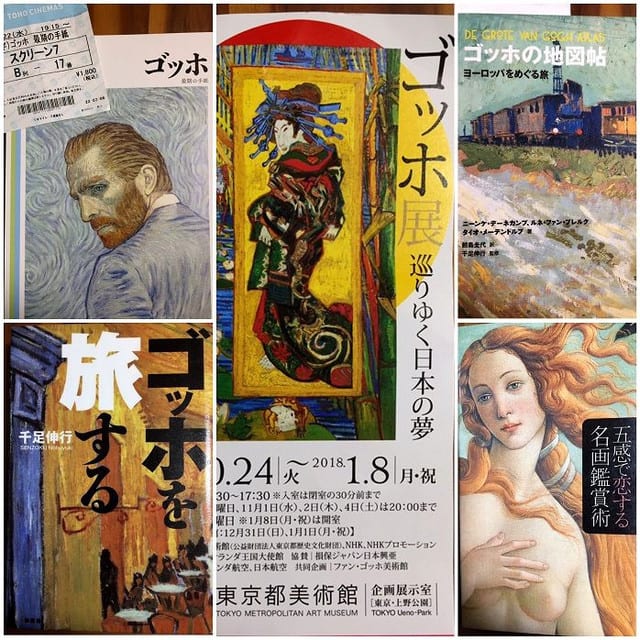

油絵が動く映画ってのが、とてもユニーク。

そして、そこにはゴッホの絵こそが映えるように思った。

炎の画家と呼ばれるゴッホの絵には、そもそも動きを感じるから。

(今月オープンしたばかりの上野のシネコン、TOHOシネマズ 上野にて。)

Loving Vincent, behind the scenes

空間の中に在るオーラのようなものまでがデフォルメされて、いわゆる拡張現実(Augumented Reality)のようだ。

感覚が増強されているような感じがあるが、ゴッホのような画家が知覚していた世界はこれに近かったのかもしれない。

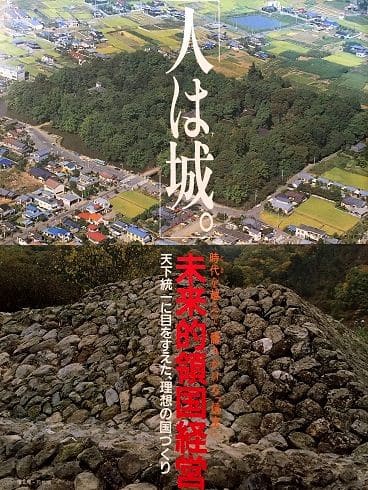

オルセー美術館展以来になるゴッホ作品の展示も観に行ってきました。

今回は3バージョンある「ゴッホの寝室」のうち、ゴーギャンとの共同生活を始める前の、

希望に充ちていた時期に描かれた、鮮やかな色彩の第1バージョンの展示でした。

映画を観た後だったので、有名な耳きり事件で苦しむゴッホの姿が重なります。

モネに代表される印象派の画家が日本に憧れていたというのは、よく言われることですが、

ゴッホも日本の浮世絵や、そこに描かれている素朴で美しい光景に憧れていた。

そして、日本によく似た光景のある場所がアルルなんだとか。

ジャポニズムって、印象派期の画家が抱いていた、

日本的で風変わりなものへの好奇心や軽い異国趣味、程度に思っていたのですが、

その惚れ込みぶりは結構本気だったようです。

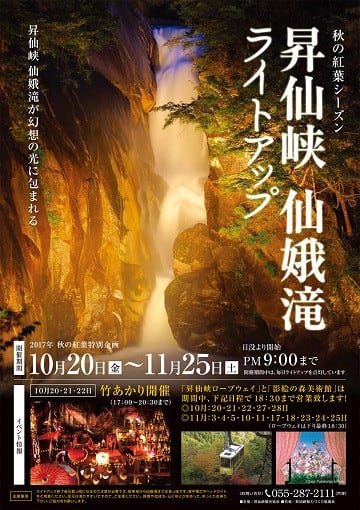

ゴッホも憧れた日本の美しい風景が、近くにある幸せ。

毎年秋に訪れる近所のもみじ園だが、毎年遭遇する光景は一期一会なのです。

今年は、永らくスマホに頼りきりで放ったらかしだったデジカメの電池が液漏れを起こしていたので買い替え、

初めての撮影がこのもみじ園の風景となりました。

紅も美しいが、緑や黄色との鮮やかなコントラストやグラデーションが殊のほか見事です。

印象派が求めたような、豊かな光が、ここにもありそうだ。

スティングはどこかゴッホに似ている。(まるでゴッホの黄色のような「フィールズ・オブ・ゴールド」を作ったし。)

眠ろうとした。祈ろうとした。でもだめだった。

人生のぞっとするような不可思議さが悩ましい。

私はどうやってここまで辿り着いたのか。

フランセスと出逢うまでの私の人生は、とりとめのない断片もいいところだった。

瑣末な選択と取るに足らない決断を集めただけのものだった。

にもかかわらず、そんな、私の人生のちょっとしたコンパス調整が、いつの間にか私を容易ならざる責任へと追い込んでしまっている。

今この瞬間から、過去の自分の軌跡を逆に辿ってみようか。

小さな変更がひとつ、わずかな進路の逸脱が一度でもあれば、回る車輪のセット全体が、

入り組んだ運命の歯車に巻き込まれてしまうのだろうか。

(スティング)

トム・ウェイツもゴッホに似ていると思う。

今、シューベルトの「楽に寄す」に取り組んでいるのだが、またまた私には難曲だ。

コードも和声もおんなじようなもんだと思っていたが、クラシックはちょっと違ってるみたいだ。

上の和音が八分音符なのに、ルート音だけ四分音符なので、

ルート音を弾く親指を一拍分残しながら、中指と小指で違う音を押さえたりする。

左右の手で同じ鍵盤の音を弾く箇所が出てくる(右手のト音記号のA音と、左手のヘ音記号のA音が同じ音階のAなのだ)。

右手は0.5拍 × 2回、鍵盤を叩くのだが、左手は1拍の間、鍵盤を押さえている。

同じ鍵盤上なのに、それは無理というものだ。

(左手は0.5拍を引きずるように0.6拍くらいのイメージで弾くらしい。)

一見簡単そうだが、私にとってはチャレンジングだ。

(しかも、私は弾き歌いをやってみたいと思っている。伴奏つき歌唱は見るが、弾き歌いは見たことがない。)

そんな風に難儀してるというのに、同時にトム・ウェイツをやってみたくなってきたのです。

「If I have to go」に取り組もうと思うのだが、これもコード弾きではない。

音数は少ないが、左右がばらばらで、リズムの取り方が違う。

おまけに歌メロも別だ。

(黒鍵が多いのだが、黒鍵を使うと、隣り合わせの音に半音が混じる白鍵よりも音を重ねた時の和音がクリアで濁らないらしい。)

難儀しそうだけど、完成しなくてもいいや、くらいの気持ちで難儀することを愉しもうと思います。

そういう停滞ならいいと思う。停滞というよりは、目に見えた成果は無くても進化の途上なのだし。

(写真はHPから)

(写真はHPから)