「不安なんて幻想」なのだが、

不安情報社会では、何かが欠けていると「あなたは人間として失格なんじゃないの?」的な煽りの表現で、不安が増長されていく。

本当は沢山のものに満たされているのに、

他との比較で足りないものの不安に苛まれ、尖ったものを探し、足りないものを満たすことに大半の時間を費やす。

太宰治人気は、人間失格という現代人を煽るワーディングにあるに違いない。

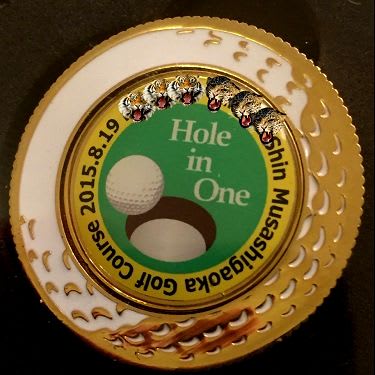

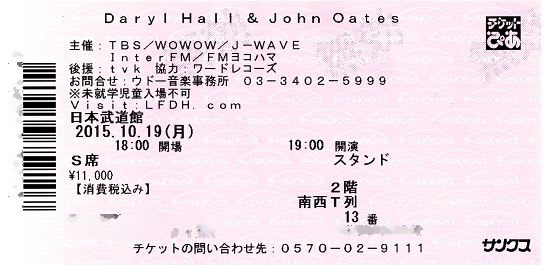

人生はライブだ、ライブ感を感じることが大切だ。

「不安なんて、大体は脳が生み出した幻想」なのだから、

今この瞬間に集中して力強くライブ感を持って生きることが、人生を切り拓く大きなきっかけとなる。

別にセルジュ・ゲンスブールの言葉ではなく、

彼は ” 人生は酒と煙草とセックスが描く三角形 ”だと言ったのだが、

安定した円さではなく、不安定な三角形的日常を肯定してみせるライブ感に、ゲンスブールらしさを感じるのかもしれない。

脳はそもそも不安を感じる場所で、

さらに不幸なことに、不幸せな状況であっても、現状維持をしようと働く。

よほどストイックでない限り、行動を起こせないのはむしろ当たり前で、行動を起こせない自分を責める必要はないし、

逆に不安を埋めようとする働きが、マーケティングや行動につながっていく。

「武士は用事のないところには出かけない」というのは、詭弁でもないのだと思います。

決して無頼派を気取っているわけでもなく、不安を行動の動機としない構えのことを言っている。

「世界はそうやって動いているのだ」ということをわかったうえで、

「感じる力」を取り戻さないと、不安情報社会の奴隷になってしまうとの箴言。

誰かへの憧れと何かとの比較で今の自分自身をはかりながら、良い悪いを判断し、一丁前に落ち込んでみたりするが、

そもそも、自分の尺度を持ってないことのほうを恥ずかしく思ったほうがよい。

Serge Gainsbourg je suis venu te dire

trailerとして、よく出来た映像だと思った。

他の多くのビデオと違って、画像が綺麗だし、キッチュでプラスティックな世界感も似合ってる。

ジュテーム(ジェーン バーキンのコンサートには昔行ったことがある)で有名な、

” ウッフン、アッハン”も、やがてクリスマス・ジングルのように聴こえてくる。

ある意味、とてもライブな曲だが、車でボリュームあげて聴ける類の音楽ではない。

リビングでも聴きづらい。

バッキングのギターはリリカルで美しいが、 ゲンスブールは、ヘッドホン限定、あるいは密室の閉じた世界の音楽なのか。

Pull marine - Isabelle Adjani (piano solo)

ゲンスブールの作ったPull marine(ポールモーリアではない)の美しいピアノのシークエンス。

(フランス語で弾き歌うことはできそうもないが、滑らかな指使いの練習曲みたいにこれを弾けたらいいのに、と思った。

:Tuto Piano: Pull Marine - I. Adjani Part. 1/3 )

この曲を聴いたら、

アインシュタイン・ファクターのメソッドに倣って、ゲンスブールと一直線に並んで、同じ視点には立てないものかと思えてきた。

(いつか日本語の詩をつけて弾き歌ってみたいのは)

女優のイザベル・アジャーニとの共作とされる歌詞(⇒ 「マリンブルーのセーターPull marine」)は、

まるで海の底に落ちていくレティシアのような世界感が、怖いほどに耽美的。(愛しのレティシア/太陽がいっぱい)

美し過ぎると怖くなるとはこういうことなのでしょか。

やはりゲンスブールはただのおじさんではない、純粋芸術のなり損ないなんかではない。

”水の底だけで輝くのではないマリンブルーの瞳を、視線もくれずに見分けてやって来る”というのは、どこかユア・ソングに似ている。

太陽はしばしの間暖かく、この世はかくも素晴らしい。

彼が素晴らしいと語るのは、あなたの居る世界であり、

自分の記憶すらあてにできなくとも、色を忘れてしまっても、

あなたの瞳がかつて見たなかで一番美しかったと語る。これは無私の歌だと思う。

(ヤマハの電子ピアノ P-105)

ジャスト・アイデアだが、Pull marineを弾いてから、Your songを歌えば、このうえもなくロマンチックだと思う。

瞳つながりのメドレーだとは、誰にも分からないと思うけど。

Isabelle Adjani - Pull marine + sous-titres

” 私はずっと、この残酷な世界でのアウトサイダーだ ”と彼は言ったが、

自らをアウトサイダーだと言ったゲンスブールの精神こそが純粋で、頽廃しているのは世界のほうかもしれない。

ゲンスブールが醸す頽廃の美学みたいなものは、

あまり実用的に役立ちそうにないから、敬遠しがちだが、

「ストーリーへの」期待感を持つことをやめる、という一点においては役に立ちそうに思える。

歳を経ると、いつまでもストーリーにしがみついてはいられなくなるものだと思う。

いつまでも成功譚ばかりではないし、起承転結の後はどうしたらいいのだ、ということになる。

ライブ感を持て、にも通じる。

成熟は、あなたが期待なしで生きはじめたときに起こる。

期待は幼稚なものだ。

期待を未来に投影しなくなったとき、あなたは成熟する。

実のところ、いかなる未来もなくなったとき、

ただ瞬間を生きるようになったときに、あなたは成熟する――

なぜなら、それは存在する唯一の現実だからだ。

すべての望みを落としなさいと言うとき、

私は未来の必要などなくなるほど、強烈に瞬間に在りなさいと言っている。

そのとき、そこに変化が、変容が起こる。

あなたにとって、時間の質そのものが変わる。

それは永遠のものになる。

(「成熟は、あなたが期待なしで生きはじめたときに起こる」より))

私たちは、知らず知らずのうちに、自然と「聞き慣れたストーリー」や「分かりやすいストーリー」に惹かれていく傾向にあるらしい。

私たちは、多くの場合、安心したいと思っているので、

理解できること以外はなるべくなら受け付けたくないと思い、瞬時に楽なほうへ、楽なほうへと向かってしまう傾向にある。

そして私たちはすごい人のストーリー、完全な人のストーリーが好きだ。

太古の昔から、古代文明の中にも完全な存在を求めて神をつくってきた。

太古だけの話ではなく、カルト的な新興宗教にハマったり、タレントに強烈な憧れを抱いたりして、ヒーローやヒロインをつくりあげる。

私たちは、「完全なるものを求める生き物」という性(サガ)を持っている。

誰かが作ったストーリーが、どんどん大きくなっていくと、

「誰かの夢」や「誰かの価値観」に自分自身をも近づけようとして、

自分との比較で足りないものの不安に苛まれ、足りないものを穴埋めすることに大半の時間を使ってしまうようになる。

「ある」ものを見て何かを発展させていくのではなく、「ない」ものを求めながら、

勝手に自分で掘ってしまった穴を埋めようとしているのである。

こうして、私たちに内在している性や本質が、無意識のうちに思考力や行動力を蝕んでいくということが起こる。

自分の意思で選択しているように見える価値観と言うのは、

実は盲目的に思わされているだけで、楽なほうを選んでいるだけだったりする。

なんとなく違和感を感じる部分に、きっと自分に足りないところや弱さがある。

「ビロードのような滑らかさのゲーム」

――― 身体全体で”ビロードのような滑らかさ”を感じさせる。

問題の部分があったら、その感覚に名前をつけてみて、どんな感じなのか意識に上げて、

一、二分、深く滑らかに呼吸をして、体をなめすように、ゆっくりとそれを味わい、楽しんでみる。

「マスターマインド」

――― ナポレオン・ヒル博士がやっていたように、

自分が尊敬したり、学んでみたい人たちと、一緒にいるという想像力を働かせてみる。

彼らに備わったそれぞれの素晴らしい要素に敬意を表して、

イマジネーションの中で意識を分かち合う。

脳は独立したモジュールのような構造を持っていて、一人の人間であっても、

複数の人間を調和させた「マスターマインド」を持つことができる。

「ミーム」を育てて行こう。