今回はJR姨捨駅(おばすてえき)からスタートしまっせ。

日本三大車窓として鉄道マニアには良く知られた駅なんですよ。

(日本三大車窓 姨捨駅 JR東日本)

(JR姨捨駅 説明掲示板)

(JR姨捨駅 駅名標)

日本三大車窓は 北海道の根室本線・狩勝峠

九州の肥薩線・JR矢岳駅と、ここJR姨捨駅でおます。

狩勝峠はルートが変わって現在は見れなくなったそうですわ。

(JR姨捨駅から 善光寺平を見下ろす)

鉄ちゃん爺やが初めて姨捨駅から善光寺平を眺めたのはまだ独身時代。

1967年(昭和42年)のお盆休みで信州への一人旅でしたかな。

当時ディゼルカーだった急行「しなの」で名古屋駅から長野駅へ向かう

車掌さんの車内放送で通過する風景に感動した記憶がおますんや。

二度目に訪れたのは1981年(昭和56年)の家族旅行でした。

この時は往復で電化され特急「しなの」に格上げされてましたかな。

普通電車で機会が有れば途中下車してみようと考えていたんですわ。

特急「しなの」では通過するだけで写真を撮れるのはほんの一瞬。

結局は四度ばかり通過したけど機会は意外な展開で訪れましたんや。

2011年(平成23年)東日本大震災の直後の旅行の際でした。

関東へ向かくことが出来ず、信州を巡ることに成った訳ですわ。

(JR姨捨駅舎を背景に駅員さんが撮影)

(JR姨捨駅 全景)

(JR姨捨駅を ホームから撮影)

この駅は標高550mほど冠着山の中腹に造られた駅なのでSLでは

停車できず、スイッチバックという形でカバーする外が無かったとか。

現在の電車なら別にスイッチバックが無くても停車が可能でっけど。

(スイッチバックで姨捨駅に 進入する115系電車)

長野駅から松本駅へ向かう列車は本線で一度左手の平坦面に停車し

今度はバック運転で姨捨駅のホームに向かって入線します。

姨捨駅で乗客の乗り降りを終えると、今度は前進で本線に出て

冠着トンネルに向かって峠を登っていきます。

逆の松本駅から長野駅へ向かう電車は本線からバック運転で

一度右手の平坦面に出てから、前進で姨捨駅に進入します。

姨捨駅で乗客の乗り降りを終えるとバック運転で平坦面に出て

今度は前進で本線から長野駅方向へ峠を下って行きまんねん。

(スイッチバック中の 車窓から本線を眺める)

(本線の踏切から JR姨捨駅を見上げる)

(姨捨公園の標識)

車中からは印象がないですが本線と姨捨駅は意外な高低差が。

なんでもこの辺りは25パーミルの急な坂が連続する区間なんだって。

蛇足ながら特急電車はJR姨捨駅には立ち寄らず本線上を通過します。

(JR姨捨駅構内の 版画)

松尾芭蕉は姨捨駅の下にある長楽寺で句会を開いたとか

この長楽寺の領地である四十八枚の棚田が現在も残ってるとか。

田んぼに水を入れる時期には「田毎の月」と呼ばれる、月が

水面に写る風景が現在でも観光の名所になっているそうですわ。

(旧 更埴市 マンホールの蓋)(JR姨捨駅の近くで撮影)

現在は長野県千曲市ですが昔のままのマンホールの蓋が

中央の市章がネットで検索して判明しましたので。

(115系 信州カラーの 普通電車を背景に)(2011年4月撮影)

停車時間中に普通電車の運転手さんにお願いしての撮影でした。

この信州カラーで塗装された115系も数年前に引退したはず。

それではJR姨捨駅を出発して松本駅の方へ向かいまひょ。

冠着トンネルを抜けると東筑摩郡に変わりますんで信州も

これから先は中信と呼ぶことになるようでんな。

(JR篠ノ井線 聖高原駅 駅名標)

JR東日本さんの長野県ではこんな駅名標が各地でみられまぁ。

鉄ちゃん爺やが若い頃は国鉄の麻積駅(おみえき)と呼び

江戸時代には善光寺参りの宿場町だったようでっせ。

確かに、ここなら歩いて1日ぐらいで善光寺さんに行けまんな。

(JR篠ノ井線 坂北駅舎)

JR坂北駅は特急「しなの」が単線区間なので待ち合わせの

運転停車をすることになる駅で、5分ぐらい停車しますかな。

これから筑摩山地をトンネルで抜けると松本盆地に出てきますよ。

(JR篠ノ井線 明科駅 駅名標) (長野県安曇野市)

車窓の視界が開けて西側に北アルプスが遠くに眺められますよ。

ここから犀川(さいがわ)を渡ると有名な大王わさび農場に出ますよ。

途中下車をしようとしたが下車しそこなって次のJR田沢駅で下車。

(JR篠ノ井線 田沢駅舎) (長野県安曇野市)

(長野県安曇野市 マンホールの蓋)

安曇野市(あづみのし)は人口約9万で松本盆地に有りますんや。

駅の西側を犀川(さいがわ)が流れ橋を越えて安曇野市の中心街は

豊科駅の辺りになるようですが、歩くのは夕方の為に諦めました。

合併の際に安曇野市を「あずみの」か「あづみの」にするかで協議し

最終的には「あづみのし」に決まったんだって。

次の電車でJR松本駅に向かいまひょかな。

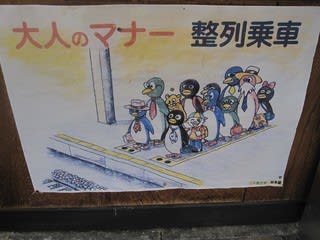

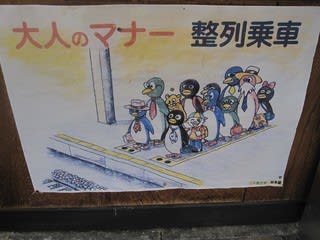

(JR東日本の 整列乗車のPR)

(夕暮れの 常念岳)

ピラミッドの型をした松本市付近からでも一目で分かる山ですね。

標高は2857mもあり北アルプスの前衛に成る綺麗な山でおます。

(JR篠ノ井線 松本駅舎) (2009年撮影)

(JR松本駅 駅名標)

松本市は人口約23万9千人で長野市に次ぐ長野県第二位の都市でおます。

松本市の方は長野と呼ばず「信州」と呼ぶことが多いそうでんな。

県庁所在地の長野市に対抗する雰囲気が有るような気が有るんかも?

(長野県松本市 マンホールの蓋)

「松本てまり」を描いているようで江戸時代からの伝統手工芸品だとか。

関西でも和歌山市が「てまり」のマンホールの蓋を使用してますよ。

こちらは「てんてん てまりの てがとれて~」の童謡からだったはず。

信州の松本と言えば国宝・松本城の天守閣が有名でっしゃろ。

(国宝 松本城の天守閣)

豊臣秀吉の時代に石川数正・康長の親子によって築城されたお城で

黒い壁から「烏城=からすじょう」とも呼ばれているそうでんな。

天守閣には窓が少なく鉄砲ハザマなど防御を重んじた実戦的なお城。

金沢市と同じくアメリカ軍の空襲を免れたので関西の姫路城と並び

日本での国宝天守閣の双璧とも呼ばれるようでんな。

(鉄ちゃん爺や 松本市内での定宿)

天然温泉の大浴場が備わったビジネスホテルなんですよ。

長くなりますんで、お仕舞にしまひょ。

次回はJR大糸線で北アルプスの麓を北上しまっさ。

ほんなら~ これで、さいなら~♪

日本三大車窓として鉄道マニアには良く知られた駅なんですよ。

(日本三大車窓 姨捨駅 JR東日本)

(JR姨捨駅 説明掲示板)

(JR姨捨駅 駅名標)

日本三大車窓は 北海道の根室本線・狩勝峠

九州の肥薩線・JR矢岳駅と、ここJR姨捨駅でおます。

狩勝峠はルートが変わって現在は見れなくなったそうですわ。

(JR姨捨駅から 善光寺平を見下ろす)

鉄ちゃん爺やが初めて姨捨駅から善光寺平を眺めたのはまだ独身時代。

1967年(昭和42年)のお盆休みで信州への一人旅でしたかな。

当時ディゼルカーだった急行「しなの」で名古屋駅から長野駅へ向かう

車掌さんの車内放送で通過する風景に感動した記憶がおますんや。

二度目に訪れたのは1981年(昭和56年)の家族旅行でした。

この時は往復で電化され特急「しなの」に格上げされてましたかな。

普通電車で機会が有れば途中下車してみようと考えていたんですわ。

特急「しなの」では通過するだけで写真を撮れるのはほんの一瞬。

結局は四度ばかり通過したけど機会は意外な展開で訪れましたんや。

2011年(平成23年)東日本大震災の直後の旅行の際でした。

関東へ向かくことが出来ず、信州を巡ることに成った訳ですわ。

(JR姨捨駅舎を背景に駅員さんが撮影)

(JR姨捨駅 全景)

(JR姨捨駅を ホームから撮影)

この駅は標高550mほど冠着山の中腹に造られた駅なのでSLでは

停車できず、スイッチバックという形でカバーする外が無かったとか。

現在の電車なら別にスイッチバックが無くても停車が可能でっけど。

(スイッチバックで姨捨駅に 進入する115系電車)

長野駅から松本駅へ向かう列車は本線で一度左手の平坦面に停車し

今度はバック運転で姨捨駅のホームに向かって入線します。

姨捨駅で乗客の乗り降りを終えると、今度は前進で本線に出て

冠着トンネルに向かって峠を登っていきます。

逆の松本駅から長野駅へ向かう電車は本線からバック運転で

一度右手の平坦面に出てから、前進で姨捨駅に進入します。

姨捨駅で乗客の乗り降りを終えるとバック運転で平坦面に出て

今度は前進で本線から長野駅方向へ峠を下って行きまんねん。

(スイッチバック中の 車窓から本線を眺める)

(本線の踏切から JR姨捨駅を見上げる)

(姨捨公園の標識)

車中からは印象がないですが本線と姨捨駅は意外な高低差が。

なんでもこの辺りは25パーミルの急な坂が連続する区間なんだって。

蛇足ながら特急電車はJR姨捨駅には立ち寄らず本線上を通過します。

(JR姨捨駅構内の 版画)

松尾芭蕉は姨捨駅の下にある長楽寺で句会を開いたとか

この長楽寺の領地である四十八枚の棚田が現在も残ってるとか。

田んぼに水を入れる時期には「田毎の月」と呼ばれる、月が

水面に写る風景が現在でも観光の名所になっているそうですわ。

(旧 更埴市 マンホールの蓋)(JR姨捨駅の近くで撮影)

現在は長野県千曲市ですが昔のままのマンホールの蓋が

中央の市章がネットで検索して判明しましたので。

(115系 信州カラーの 普通電車を背景に)(2011年4月撮影)

停車時間中に普通電車の運転手さんにお願いしての撮影でした。

この信州カラーで塗装された115系も数年前に引退したはず。

それではJR姨捨駅を出発して松本駅の方へ向かいまひょ。

冠着トンネルを抜けると東筑摩郡に変わりますんで信州も

これから先は中信と呼ぶことになるようでんな。

(JR篠ノ井線 聖高原駅 駅名標)

JR東日本さんの長野県ではこんな駅名標が各地でみられまぁ。

鉄ちゃん爺やが若い頃は国鉄の麻積駅(おみえき)と呼び

江戸時代には善光寺参りの宿場町だったようでっせ。

確かに、ここなら歩いて1日ぐらいで善光寺さんに行けまんな。

(JR篠ノ井線 坂北駅舎)

JR坂北駅は特急「しなの」が単線区間なので待ち合わせの

運転停車をすることになる駅で、5分ぐらい停車しますかな。

これから筑摩山地をトンネルで抜けると松本盆地に出てきますよ。

(JR篠ノ井線 明科駅 駅名標) (長野県安曇野市)

車窓の視界が開けて西側に北アルプスが遠くに眺められますよ。

ここから犀川(さいがわ)を渡ると有名な大王わさび農場に出ますよ。

途中下車をしようとしたが下車しそこなって次のJR田沢駅で下車。

(JR篠ノ井線 田沢駅舎) (長野県安曇野市)

(長野県安曇野市 マンホールの蓋)

安曇野市(あづみのし)は人口約9万で松本盆地に有りますんや。

駅の西側を犀川(さいがわ)が流れ橋を越えて安曇野市の中心街は

豊科駅の辺りになるようですが、歩くのは夕方の為に諦めました。

合併の際に安曇野市を「あずみの」か「あづみの」にするかで協議し

最終的には「あづみのし」に決まったんだって。

次の電車でJR松本駅に向かいまひょかな。

(JR東日本の 整列乗車のPR)

(夕暮れの 常念岳)

ピラミッドの型をした松本市付近からでも一目で分かる山ですね。

標高は2857mもあり北アルプスの前衛に成る綺麗な山でおます。

(JR篠ノ井線 松本駅舎) (2009年撮影)

(JR松本駅 駅名標)

松本市は人口約23万9千人で長野市に次ぐ長野県第二位の都市でおます。

松本市の方は長野と呼ばず「信州」と呼ぶことが多いそうでんな。

県庁所在地の長野市に対抗する雰囲気が有るような気が有るんかも?

(長野県松本市 マンホールの蓋)

「松本てまり」を描いているようで江戸時代からの伝統手工芸品だとか。

関西でも和歌山市が「てまり」のマンホールの蓋を使用してますよ。

こちらは「てんてん てまりの てがとれて~」の童謡からだったはず。

信州の松本と言えば国宝・松本城の天守閣が有名でっしゃろ。

(国宝 松本城の天守閣)

豊臣秀吉の時代に石川数正・康長の親子によって築城されたお城で

黒い壁から「烏城=からすじょう」とも呼ばれているそうでんな。

天守閣には窓が少なく鉄砲ハザマなど防御を重んじた実戦的なお城。

金沢市と同じくアメリカ軍の空襲を免れたので関西の姫路城と並び

日本での国宝天守閣の双璧とも呼ばれるようでんな。

(鉄ちゃん爺や 松本市内での定宿)

天然温泉の大浴場が備わったビジネスホテルなんですよ。

長くなりますんで、お仕舞にしまひょ。

次回はJR大糸線で北アルプスの麓を北上しまっさ。

ほんなら~ これで、さいなら~♪