朝四時に起きて(!)始発に乗り、イザ奈良へ!

日帰り旅行のはじまりです。

4月1日といえば、新年度最初の日ですから。

入社式に出るらしい新入社員や、

入学式に行く新入生やらもワラワラと見ましたわ。

そんな中で、人生のイベントに乏しいワタクシとしては、

「年の初めは奈良でしょう」(謎)で対抗(何故に張り合う)

ってことで、スーツに着られた新入社員と思しき青年の脇で

ウキウキワクワクしているあたくし。

奈良いくねんで~♪

うきゃきゃ。

それはさておき。

4月1日より春日大社本殿が特別公開ってことで、のこのこ出かけてきたんですのよ。

第六十次式年造替行事で、3月27日に仮殿遷座祭が行われたので、

神様御一行様は移殿に遷座されて、御本殿は現在「空き家」状態。

神様がおられないので、そこを狙って(をい)公開してくださるとのことなので、

こりゃいっとかなきゃいかんでしょう。

しかも、御神宝特別拝観が3月29日~4月5日まで行われていて、

その上!4月1日~5日までは、国宝御本殿も併せて拝観いただけます、だそうで。

え?御神宝特別拝観が特別拝観料1000円!

加えて、御本殿特別拝観で、拝観料プラス1000円じゃないの?!

千円ポッキリ(ってゆうな!)で、どちらも見れるの?!

…いつ行くの?

(せーのっ!)

今でしょっ!!

ちゅうことで、狙ったのでございます>4月1日。

残念ながら小雨の降る中の移動だったのですが、

それこそ勝手しったる他人の庭みたいな場所ですから、別段問題なく。

それでも雨の中歩くのがしんどかったのと、

時短のためにバスなど乗って、お手軽に春日大社本殿前BSまでサクッと移動。

初めて近鉄奈良駅前からバスなんて乗って春日大社行ったかもしれない。

(いつもはドコへでも歩きだしね)

楽にお膝元まで到着しましたので気分的にはとっても楽。

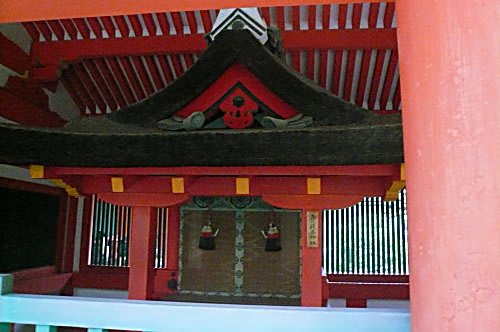

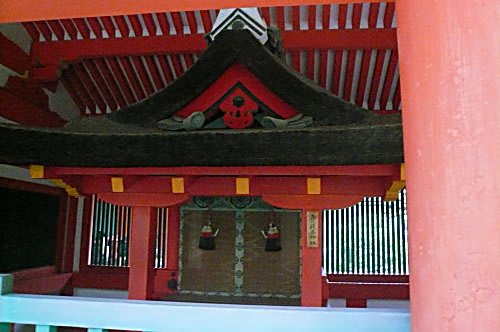

こんな門が出来てました

二週間ほどで再訪問となった春日大社。

こんなに頻繁に来るのは初めて。

前回も特別参拝しましたが、今回ももちろん特別参拝です。

前回は「遥拝所&後殿開扉」だけの見学でしたが、

今回はもりだくさんなのだ~。

今回は砂ずりの藤の奥のスペースに警備の人が立ち、

「特別参拝の受付はこちらです~」とスタンバイ。

そこで初穂料をおさめて、ガイドブックと記念品を受け取り、

イザ進むと右手にあるたてものが移殿(うつしどの)。

ここは元々、神様に奉仕をする内侍(神様に奉仕する女性)が控えていた建物。

それが式年造替の時には、神様のお引越し場所となるので、

移殿(うつしどの)と呼ばれていんだとか。

ここは特別参拝しなくても、西の回廊の清浄門(せいじょうもん)から見えます。

現在は神職の通用門となっている門ですが、

かつては僧正門と呼ばれ、興福寺の僧侶が参入していた門だとのこと。

移殿です

移殿の中からは神事の声が聞こえていていました。

ここは特別参拝が出来るというのだけど、

この建物の中に入れるんだっけ?(調査不足です)

神様がおられない時に、

中に入った方が写した写真があるけど。

まあ、入れたとしても現在は神様がおられるので、

内部の写真撮影はダメだろうなあ。

左の写真は移殿の内部で2000年6月に撮影したものであるが、2002年9月には内部は撮影禁止になっていた。

なる記述も見かけたし…。

まあ、入れるとしても、今回は神事を行っているので今は入ることはできませんし。

次回の訪問時に入れたらいいな、ということにしよう。

外からパンパンだけしておきました。

そして後殿へ向かう階段を登ると…。

おおお、前回訪問した時はここの門が開いているだけでしたが、

<前回の訪問時>

扉は開いているものの、棒が渡してあって入れません

<今回>しかし、今日はは入れる!

門をくぐって中に入ると、そこは本殿の後ろの空間。

そして、霊験新たかな神様たちのお社が並ぶ空間でもありました。

一応、空間の真ん中に仕切りの棒が渡してあって(写真中にも写っていますが)

ぐるっと列が出来ていたので、すり足で進みながら各お社を見て(拝んで)まわっていると…。

笑えるご利益が…。(っていったら失礼か)

今まで実際に目にしたことがなかったお社がありまして、

中でも笑った(失礼!)のが、杉本神社。

杉本神社(御祭神:大山咋神)のご説明書きでは、

『もともと山岳信仰の神さまだったものが転じて、

高層マンションで生活する人(!)や、

高層ビルで働く人(!!)など、

高層階で生活する人の安全を守る神様として信仰されている』んだとか。

世は歌につれ…だけど、神様も世の中の変化に合わせて

守備範囲を広げていらっしゃるわけね。

あと、電話とか、電気の神様ってのもいらしたのよ(笑)

八雷神社(御祭神:八雷大神)

雷の神様ってことで電力(!)や電話などの関係者の信仰が篤いとか(ははは)

栗柄神社(御祭神:火酢芹命)

出入り口を守る神様で、除災の神様として信仰を集める。

海本神社(御祭神:大物主神)

水の神様で五穀豊穣や食の安全を守る神様(守備範囲広いなあ~>大物主)

佐軍神社(御祭神:布津之霊大神)

石上神宮の御祭神と同じ神様。悪縁と「ぶつっ」と切ってくれるんだとか。

などなどの神様のお社を回って、イザ、御本殿の裏へ。

ここは残念ながら写真撮影は出来ませんので写真はなしです。

まずはお賽銭入れがある辺りでパンパン(笑)

その後、四殿をじっくりと観察。

本殿の裏から眺めると、四殿の高さが微妙に違いました。

山の近いほうから、次第に低くなっている気がする。

その高さの違いは、第一殿→第二殿→第三殿→第四殿の格の違いなのか?

あと、よく見てみると、後年つけたと思われる雨どい(ものすごい太い)が

一殿とニ殿の間、ニ殿と三殿の間、そして三殿と四殿の間にあって、

この高さが四殿に向かってどんどん低くなっている…。

以前から行われていた、正面からの特別拝観では、

中門の内側は拝見することは叶わなかったけど、

こうして裏から見てみるとものすごくよく判ります。

一殿の後ろには榊、二殿と三殿の後ろにはモッカク(だっけ?)、

四殿の後ろにはヒメサザンカの木が植えられているとのこと。

そしてそれらとこちら側を隔てる菱垣が囲み、

後殿の敷地内には、殿ひとつに対してひとつの大型灯篭があがっているのでした。

しかし、それらの燈籠の間に巻き簾(?)が巻かれた立てに細長い棒状の建築物があって、

「これなんですか?」と警備の人に聞いている人がいた。

はてと思って見上げたら、「(火事があった場合の)スプリンクラーです」とのこと。

あらら~目の付け所が違う人がいてよかった(笑)

そんなものがこっそり(?)立っているとは思わなかったもんで。

(茶色い棒状のものです。忘れずに見てみて下さい)

国宝といえども、というか、国宝だからこそ、

現代はこういうものが必要なのか。

どうか、これが放水することがありませんように…。

そして、初公開の「磐座」を見なくちゃいけないんだった。

(前の親子連れさんが子供に説明していて、思い出したさ)

これは第一殿と第二殿の間にある白い石、神秘の磐座のこと。

しかし春日大社に伝わる文章や絵巻物にも記載がない謎の石。

第一殿と第二殿の間の足元にあり、その石の先には回廊外の浮雲峰遥拝所、

そして山中の磐座へと続くラインの上にあるものらしく、

どんないわれがあるかは判らんものの、本殿が何故そこに建つのかという

創建に深く関わりがあると考えられている石。

なにやら、水晶の原石が、トゲトゲ尖ったままの塊のような姿で、

磐=岩って感じではないのだけど。

写真が撮れないのがちょっとイタイ。

写真はないけど、絵はありました。

確かに→

こんな感じのものでした。

後殿の空間内は行列しなくても見られるはずのものなんだけど、

まず「パンパン」する際には一列になって参拝の順番を待つような形になっちゃっててました。

(初詣なんかでも、「いちばん前で拝む」ってのをやりたがる人が多いから?)

団体客相手のバスガイドさんは「もう少し早く進めませんか~?」ってキレてた(笑)

私は時間制限がないので、一度サクッと見た後で、

再度”列”に並びなおして、二度見してきました。

後殿を堪能した後は、そこを出て、北御廊に入れてもらい、

いよいよ、御本殿正面からご対面の場へ。

ちょっとだけ見えるスプリンクラー(縦長の建築物がソレ)

北御廊から、西御廊へ折れて、ここでも行列。

(当然、後ろのガイドさんはイライラ~(汗))

それでもちゃんとガイド活動をしてくれていたので、

もれ聞こえてくる内容をタダ聞きしていたら(笑)

「本殿に入る直前にホント短い橋(というか欄干だけって感じ)がかかっており、

これを一位の橋と申しまして、この橋は正一位の方や皇族の方しか渡れません」

おおお、そういえば早朝の神職と参る春日大社の行事で、

「位によって渡れる橋が決まっていた」って話聞いたっけ。

「その時は、若宮おん祭の競馬はここから出走するんですよー」ってことを

馬出橋で聞いたなあ。(ここは八位の橋というらしい。八位の人でも渡れた橋なのね)

その時は「一位の橋なんてどうやったって渡れないじゃん!>本殿の前だし」って思ったものの、

今こうして、その橋を渡ろうとしているなんて…ジーンときてしまいました。

御正殿への入り口の向かい側に建つ建物(右側が東御廊で、左側が西御廊)は、

昔は興福寺の僧侶が御経をあげた場所だったとのこと。

ここは障子張りの戸で囲われていて、直接神様にお経をお聞かせしないようになっていたとか。

(何故?)

僧侶といえど、神様のまんまえには出られなかったのね。

そして僧侶でも、一位ではない者は、神前に進み出ることはできませんから。

それなのに、とある坊さんがちゃっかり神前で読経していたら、

神様に無礼をたしなめられたってエピソードもあるんだとか。

そして、見ましたよ~。

この目で、御正殿を。

四つ並んだ御正殿を。

おおおお。

すごーい。

一つ一つのお社は小さいのだけど、コンパクトにまとまった春日造りの本家本元を

こんなにちまちまと、四つ並べて、ひとまとめにしてしまうなんて。

なんて可愛いのだ~!!(をい)

春日移しがひとつうちにも欲しい!

(現在はムリです、てか一般家庭にはムリですから>お下がりをもらうなんて)

そしてここは社殿と社殿の間にある御間塀には絵が描かれており、

それが唐獅子と牡丹だったり、馬だったりするのです。

馬の絵といえば「絵馬」。

そのルーツとも言われているんだとか。

そして、唐獅子と牡丹。

唐獅子牡丹ってそんな時代からあったもの?

(このお社と絵のデザインは平安時代あたりから変わってないようだけど)

ここもざくっと歩きながらの見学だったので、

もう一回チャンスがあれば、見てきたい(一度といわず、二度三度)

そして、名残惜しいけど中門から退出。

そこからは林檎の庭を見たり、

後は、先日訪問した時にも入った浮雲峰遥拝所へ行ったり。

ここは二度目だからね、余裕です(謎)

遥拝所から山上を思ってパンパンし、

回廊をくるっとまわって、特別参拝終了です。

南門の外の桜。雨でしなって、重そうです

…ということで、今回の参拝はすごいおトク感がありました。

は~なんだか、ドキドキ感が止まらない。

慶賀門から退出したら…そうだ、榎本神社を見ておこう。

前回、御田植神事をここで見たときに、素通りしてしまったから。

ってんで、すぐ左手にまがればそこが榎本神社。

小さいお社なんだけど、回廊の内側にあるため色は綺麗に残っていて…。

社の土台に目をやれば…。

なんとそこには、さっき見た唐獅子牡丹とそっくりな絵が描かれてました。

おおお、さっきは写真撮影禁止だったけど、ここは撮れるよ~。

榎本神社

南西隅にあります

ここの唐獅子牡丹が本殿の絵と劇似!(写真ピンボケだ)

お社はこんな感じ

ってことで、ここも今回は必見の場所かと。

あとは、御神宝の公開だ~ってことで、

看板に従ってあるくと…。

内侍門から階段を下りた建物が、その公開場所だとのこと。

え?

あそこって、桂昌殿の場所じゃないの?

えええ?あそこで公開するの??

ええー、あの建物って入れるの???

すでに大興奮です。

桂昌殿はその名の通り、五代将軍・綱吉の母、桂昌院が奉納した建物。

天下国家安泰の御祈祷所として使用されており、

かつては神職のお籠りにも用いられていたとのこと。

これを今回の式年造替の時に公開するとかどこかで見た記憶があるんですが…。

まさか、今回ここで入れるとは思ってなかった。

桂昌殿ですよ~

門構え

中では「鹿島立御神影図」と「鹿島立鉾」が公開されておりました。

「鹿島立御神影図」は、御祭神である武甕槌命が鹿に乗って大和に降った際の姿が描かれております。

右隅にはお供が二人。

鹿島大社の神官の中臣時風(なかとみのときふう・左)と中臣秀行(なかとみのひでつら・右)です。

お二人は、春日大社の宮司となったとか。

お飾りされる際に、「あまりに畏れ多いので」

紙垂で顔の部分を隠してお飾りされるとのことなんだけど、(→

こんなふうにね)

お顔を

こんなに拡大して掲示してある展覧会もあったんだとか(ははは)

なんだ~美術館でも見られたものなのかって思ったけど、

太刀は初公開なんだってことでヨシです。

これらの御神宝は31日までは直会殿で公開していたというけど、

ぜーーーーったいに桂昌殿での公開の方がよかった(笑)

こっちの建物に入れるだけでも、ポイント高しだもん。

桂昌殿の裏手には集会室みたいな建物が建て増しされており、

そこではお土産物を売っていたので、

「鹿島立御神影図」の絵葉書を買ってきました。

(これは、顔の部分は紙垂で隠れてなくてもいいのか?(笑))

はー。

桂昌殿も、御神宝も堪能してきました。

そこを出たら、近くに見慣れない石碑が建っておりまして…。

はて?こんなのいつ建ちました?

みやれば「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出し月かも」の歌碑でした。

安倍仲麿の歌碑

前のたて看板にはまたまた馴染みのお名前が…(笑)

上野センセの説によればとあります(^^)

ふふふふふ♪

桂昌殿からまた回廊沿いに戻ろうかと思ったら、

警備の人が人払いをしながら神職さんを先導してくるのでみやれば、

花山院弘匡宮司が内侍門から参拝するところでした。

それに合わせて、あたくしもパンパン。

終わって退出されていく先を見送ると、

社務所へお帰りのようでした。

時刻はすでに12時を過ぎていましたから、お昼休みですかね☆

神職さんとみかんこさんもおさがり

おかもち…ってことはお昼ごはんですかね(笑)

今回はこれにて失礼いたします。

仏教美術資料研究センターの桜が綺麗

奈良ホテル遠景

奈良町の家の軒先にはおたいまつ燃えさしが

午前中は春日大社を満喫いたしました♪

(つづく)