<お気楽 快適化?!>

台風5号の迷走で曇り空が続いています。

お盆までには、通過してくれますと良いのですが。。。

相変わらず、お盆キャラバンの準備は着々と進めているのです。

こんな物をポッチとしたり。

川で泳いだ後は、シャワーで流した方が良いかとか?!

まぁ~何処かの花火大会にでも行き、花火の後はシャワーが使え、翌朝帰って来るとか?!

使い道はあるでしょうね。

使用場所は勿論、後片付けが簡単ですから屋外で、そしてエアコンを効かせたダイニングに飛び込むのも良いかと。

夏ですね。

そんなポッチの後は、先日の空気ポンプなのです。

まぁ~2Aのヒューズが切れるほどですから、相当な電流が流れて居そうなのです。

そこで、配線を焼かない内に配線線径UPで快適化か?と考えました。

しかし、配線を取り回すのはやっかいだよなぁ~~と、怠け癖が頭を持ち上げます。

取りあえず、フックアップしエアコンでダイネットを冷やします。

夏場はエアコン無しでは、ダイネット内の作業は出来ません。

(@_@;)

この空気ポンプが電気食い虫なのです。

本来はタイヤにエアーを入れるポンプですから、高圧に耐える仕様なのでしょう。

配線線径UPするにしても、どれ位の電流が流れるか測定してみるかと考えます。

旨くすれば、手抜きが出来るかもとか?

電流測定は専用機が無いので、アナログテスターを電流設定にし、空気ポンプアダプター部より直列に入れます。

そして、電源を投入し測定です。

やはりテスターはアナログですよね!

何か見えない電気が、見えて来るような気がするのです。

何しろ一人作業ですから、リード棒を抑える必要が有り、稼働状態の写真は撮れませんでした。

赤線で書き込みましたラインが実測値なのです。

何と、17A!!!

電気食い過ぎ!

(@_@;)

やはり扇風機の回路とは別にする必要が有ります。

シングルサブ 100Ahから電源は取る事にします。

あくまで、トリプルサブ 300Ahは温存して置きたいですからね。

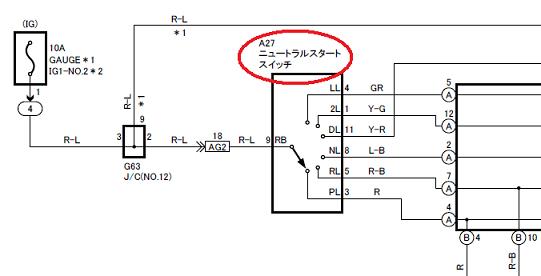

シングルサブ回路のヒューズは、何と20Aなのです。

配線線径も太いようです。

まぁ~DCアダプター部を除き、自分で配線したのですが。。。

目視ですが配線サイズは、1.75sq~2.0sq(スケア 断面積を表す)は有りそうです。

JIS許容電流値は、25(1.25sq)~34(2sq)Aは行けます。

こちら側のDCアダプターから電源を取れば、現状で行けそうですね。

尚、ヒューズは大きいければ、大きいほど良いとは言えません。

線径が細い配線に大きなヒューズを入れますと、大電流が流れましてもヒューズは切れませんから、配線の被覆発熱、最悪時、焼損に至りますから充分注意したいものです。

と言いながらもDCアダプター増設はせず、年間1~2回の使用ですから現状快適化?としました。

配線サイズが1.25sqとしましても、許容電流 25Aですから、空気ポンプの消費電流 17Aはクリア出来ています。

あと4日で翌日は出撃です。

準備もトロトロと進んでいます。

お盆休み待遠しいですね。