トランジスタ技術の増刊号で「すぐ使える ディジタル周波数シンセサイザ基板[DDS搭載]」という付録付きの本を買ってきたので、早速テストしてみました。

アナログ・デバイセズ社のAD9834というDDSを搭載した基板ですが、DDS制御用のファームが書き込まれたUSB接続のPICとフィルターやアンプが載っていますので、ターミナルソフトがあればすぐ使えます。

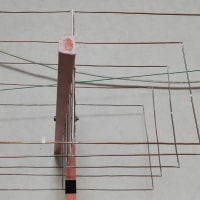

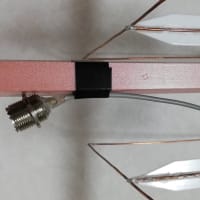

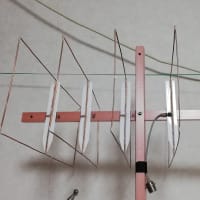

付録の基板です。

まだピンソケットは取り付けていません。

ターミナルソフトからは「20000000s」と入力すると20MHzが出力されます。

他にオプションのATT基板やログアンプ基板の制御ソフトも入っているようです。

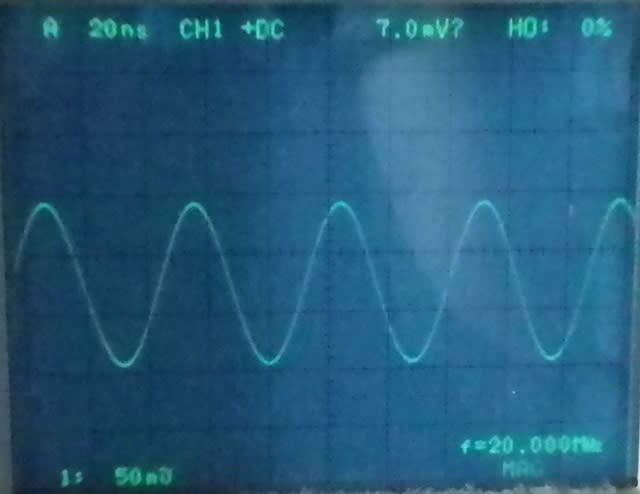

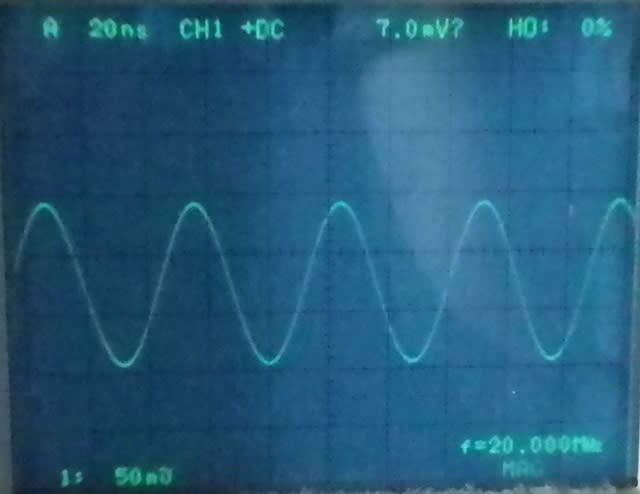

オシロで信号を確認してみました。

仕様では50Hz~20MHzとなっていますが、ソフトに制限はないようで20MHzを超えると波形が怪しくなっていきます。

秋月のDDS2キットが16.7MHzまでで、コントローラーも別に用意しないといけないので、こちらの方がお買い得ですね。

ターミナルソフトはWindows標準のハイパーターミナルではPIC付属のUSBシリアルドライバの対応不足のため動作しないとのことで、TeraTermを使用するとのことです。

すこし気になったので、他のソフトでの動作を確認してみましたが、ArduinoのシリアルモニタとProcessingのシリアルライブラリでは接続できました。

アナログ・デバイセズ社のAD9834というDDSを搭載した基板ですが、DDS制御用のファームが書き込まれたUSB接続のPICとフィルターやアンプが載っていますので、ターミナルソフトがあればすぐ使えます。

付録の基板です。

まだピンソケットは取り付けていません。

ターミナルソフトからは「20000000s」と入力すると20MHzが出力されます。

他にオプションのATT基板やログアンプ基板の制御ソフトも入っているようです。

オシロで信号を確認してみました。

仕様では50Hz~20MHzとなっていますが、ソフトに制限はないようで20MHzを超えると波形が怪しくなっていきます。

秋月のDDS2キットが16.7MHzまでで、コントローラーも別に用意しないといけないので、こちらの方がお買い得ですね。

ターミナルソフトはWindows標準のハイパーターミナルではPIC付属のUSBシリアルドライバの対応不足のため動作しないとのことで、TeraTermを使用するとのことです。

すこし気になったので、他のソフトでの動作を確認してみましたが、ArduinoのシリアルモニタとProcessingのシリアルライブラリでは接続できました。

いきなり質問で失礼します。

ソフトウエアに変更を加えないままスタンドアロンで使用した場合で、ロータリーエンコーダからの制御が全く受付ません。

こちらに回路図を置きました。

https://docs.google.com/file/d/0BztXmbeBnYA-MkNLX19WM3dUWm8/edit

これは仕様なのでしょうか?

何か情報がありましたらお教えいただけますか?

回路図を拝見しましたが、エンコーダー周りの回路が微妙に違いますが、本にはエンコーダー自体の仕様が明記されていないので、ソフト側が想定したとおりの信号がエンコーダーから出ているかを確認してみる必要がありそうです。

他のSW類は動作していれば、バス絡みのハード・ソフトはOKでしょう。

ソフトを解析できれば、必要な部分を抜き出して使用するのが一番だと思います。

ここまで書いて、CDのファームソースをちら見しましたが、

エンコーダー周りの記述を見つけることができませんでした。

エンコーダーはバスにはつながっていないので、

ダイレクトに制御していると思ったのですが。

深読みですが、P152の「想定して」が気になります。

締め切りに間に合わせるためのやっつけハード

設計でソフトは追いついていないのかもしれません。

こちらではPICの開発と書き込み環境が怪しいので、

当面はPCからシリアルで周波数を設定するだけの

使い方で行こうと思っています。

FRMSもどきを計画しているので、LOGアンプ⇒

Arduino⇒PCのUSB2本構成を検討しています。

FRMSはできると便利かと思いますが、当方は敷居が高いです。

----------------

DDSボードのENC_AΦ、BΦ入力を確認しましたが正常な電圧波形でした。

やはりソフトは未対応の可能性大のように思います。(当方ソフトは全く門外漢)

DDS_VFOのハード製作はもうじき完成するので、どなたか有志の方がエンコーダ対応ソフトを作ってくれるのを待ちます(笑;

「トラ技DDS_VFOフォーラム」みたいなのがあると嬉しいです。

--------------

TX-88Dを入手したので遊んでいます。よかったら見てください!

http://feizyoa.blog102.fc2.com/blog-date-20120902.html

>DDS_VFOのハード製作はもうじき完成するので、どなたか有志の方がエンコーダ対応ソフトを作ってくれるのを待ちます(笑;

ですね。PIC使いの方ならあっという間にサポートできるでしょう。

このDDSとは別にAD9850を使用したDDSボードも入手したので、遊んでみたいと思います。

http://www.aitendo.com/product/3232

40MHzまで出るDDSでArduino用のライブラリがあるので簡単です。

http://www.felix.or.jp/MPU/Exp/DDS/AD9850-Arduino.html

秋月DDS用のスケッチを少し改造すれば動きそうなので、以前作ったやつとDDSを入れ替えてもよさそうです。

http://blog.goo.ne.jp/jj1wkn/e/a4bc201cb575a5c2c31a29f58748f8be

その2をUPしてませんがケースに入れました。

http://sky.geocities.jp/yokohamaelecraft/mt120707.html

TX-88D、いいですね。

以前入手したR-300のメンテをしなくては。

但し、マイコンのプログラムがよく分からないので(汗;

---------------

トラ技DDS_VFO完成しました!

然しながら致命的な欠陥?があります。

スイッチ操作から結果が反映されるまで、約0.4Secもの

(体感)遅れがあり操作に慣れが必要です。

遅れは0.1Secが許容限度です。

この辺のソフトウエアも何方か改善して欲しいです。

横から失礼します。

WKんさんの指摘がむちゃくちゃ臭いですが、もう1点。

回路図を拝見したのですが、信号の確認を行ったのはHC04の出力側でしょうか?

エンコーダの内部回路が2.2kΩでプルアップしたオープンコレクタのようなので、ハイの時の電圧が確保できていないかもしれません。

エンコーダ出力がSEPPと、思い込みで勝手に決め付けていました(汗;

早速R7,R8をトラップして波形測定とLCD表示を再確認してみました。

修正後の回路図です。

https://docs.google.com/file/d/0BztXmbeBnYA-TlM3SVpfZHBnek0/edit

結果はDDS_PCB入力端子Aφ/Bφの波形は3.3VP-P(HC04入力も同様)LCD表示は残念ながら変化なしでした。

やはりエンコーダ入力に対する処理プログラムは無いようです。

DDS_VFOの内部写真を置きました。

http://photozou.jp/photo/show/215898/153392883

指摘が外れだったようで、お手数おかけしてしまったようで失礼しました。

こうなるとほぼ確実にソフトの問題のようですね。(私の場合はソフトの問題の前にポートの設定を忘れていたなんてのをよくやらかしますが。)

写真を拝見しました。かっこいいですね。

エンコーダー入力も入力変化割込で処理するためにRB4,RB6を使いました。

操作上の使い勝手は良くなりましたが、基板の出力フィルターの設計が宜しくありませんでした。

低周波側はC12と、C30のショートで改善させましたが、高周波側は10MHz以上でレベルが下がってきます。

> RB4,RB5を使いました。(コネクタJP1の12Pと11P)