その14です。

12MHzPLLVFOができたので、20MHzのVXOを作りました。

12MHz台と混合して32MHz台にするとともに、20MHzをVXOとして1kHzステップの間をカバーします。

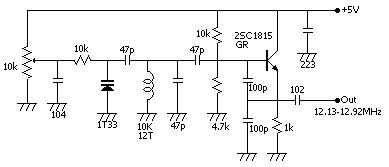

混合はTA7310Pを活用することにしたので、TA7310Pの発振回路を利用しました。

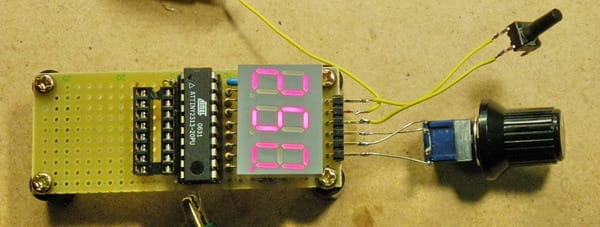

基板です。

当初はTR2石でのVXOを試作したのですが、DBMでの混合も面倒なので、頂いたTA7310Pを使うことにしました。

コイルが2つ乗るので、この基板では小さいですね。

バリキャップは何種類かジャンク箱に常備してはいるのですが、通常のダイオードでもバリキャップの代わりになるものがある、とのことなので、バリキャップで動作確認した後で、取り替えて実験してみました。

1S1588っぽいシリコンダイオードの中にもバリキャップとして使えるものがありました。

整流用の大き目のダイオードもいいかんじで使えることが分かりました。

ゲルマダイオードは全滅でした。

色々試してみましたが、緑地に茶と黒のラインが入った謎のダイオードの可変範囲がバリキャップ並みだったので、これを使うことにしました。

このダイオードは沢山あるので、バリキャップの代わりにパラにしたりして使えそうです。

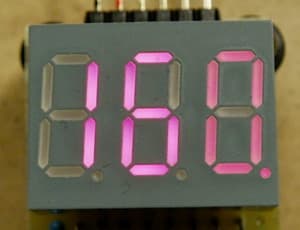

上から3番目です。

可変範囲は3.9μHのLを使用して2.9kHzほど確保できました。

上の方は詰まっているので、下の2kHzくらいがいいところです。

12MHzPLLVFOができたので、20MHzのVXOを作りました。

12MHz台と混合して32MHz台にするとともに、20MHzをVXOとして1kHzステップの間をカバーします。

混合はTA7310Pを活用することにしたので、TA7310Pの発振回路を利用しました。

基板です。

当初はTR2石でのVXOを試作したのですが、DBMでの混合も面倒なので、頂いたTA7310Pを使うことにしました。

コイルが2つ乗るので、この基板では小さいですね。

バリキャップは何種類かジャンク箱に常備してはいるのですが、通常のダイオードでもバリキャップの代わりになるものがある、とのことなので、バリキャップで動作確認した後で、取り替えて実験してみました。

1S1588っぽいシリコンダイオードの中にもバリキャップとして使えるものがありました。

整流用の大き目のダイオードもいいかんじで使えることが分かりました。

ゲルマダイオードは全滅でした。

色々試してみましたが、緑地に茶と黒のラインが入った謎のダイオードの可変範囲がバリキャップ並みだったので、これを使うことにしました。

このダイオードは沢山あるので、バリキャップの代わりにパラにしたりして使えそうです。

上から3番目です。

可変範囲は3.9μHのLを使用して2.9kHzほど確保できました。

上の方は詰まっているので、下の2kHzくらいがいいところです。