春の館跡めぐりで、二度目となる宮守館を再訪、さらに謎に満ちた大規模館跡でもある同町の石倉館も再訪したことにより、以前にも増してその考察に疑問が浮き彫りとなり、今一度、じっくりと検証しなければと思う昨今でもあります。

石倉館跡の掘切・・・遠野において大規模である鱒沢館の空掘に匹敵する大きさを誇る・・・。

石倉館下からみた国道方面(上宮守)

さて、既にブログやウェブサイトでは一応の宮守氏についての考察は公開しておりますが、今一度所伝やら資料による宮守氏を記述するならば・・・・

●阿曾沼氏以前の遠野の土豪

代官宇夫方氏が遠野へ入部した当初から遠野郷西側最大の勢力だったと伝えられる。

●婚姻による同盟

宇夫方氏の女が宮森左近に嫁いだことにより両者は同盟関係となり、宮森氏は阿曾沼氏配下となったと伝えられる。

「遠野市史・宮守村誌」

●宮森氏は本姓を菊池と称し、南北朝時代初めに宮森館を築き、代々その命脈を伝えた。

●宮守館は代々宮盛氏の居住の地で天正年中、宮盛主計祐澄、宮森主水等がある。

「南部諸城の研究」

さらに南部藩士に宮杜氏があり、本姓を菊池と称し、主水、祐光、祐広、祐因、祐恭、澄祐・・・・と南部藩士と命脈を伝え、その出目は遠野郷宮守であり、慶長6年遠野政変後、宮森主水は太守南部利直より旧領のうち5百石を拝領、宮守と達曽部代官の任にあったこと、さらに慶長19年大坂冬の陣において南部勢として出陣した遠野侍152名の内、宮守主水14人と記述がある(聞老遺事・遠野市史等)

ここで私が気になることは、宮守氏は安倍藤原氏縁の土豪で鎌倉初期に阿曾沼領となった遠野郷の敵対勢力の代表のような存在と、後の南北朝時代以降の宮守氏は菊池一族といわれる説が存在すること、菊池とは無関係な土豪勢力の宮守氏、或いは菊池を名乗る宮守氏が以前から居たものなのか、さらに新鋭の菊池氏が後に入ったものなのか・・・・。

このことから石倉館の存在を知ってからは、宮守館、石倉館の双方にふたつの宮守氏が存在していたのではないのか・・・と最近考察を加えております。

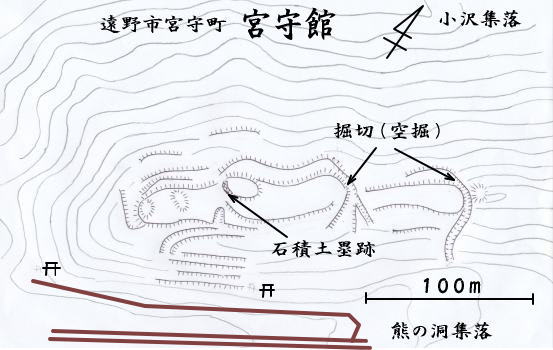

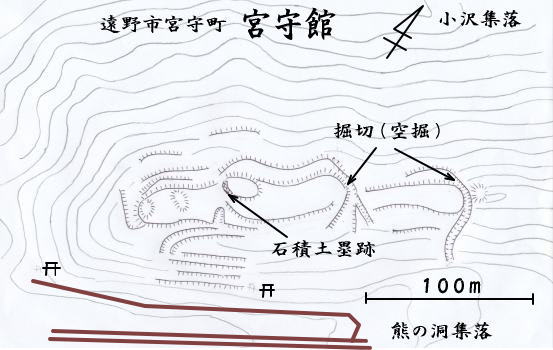

石倉館は遠野型規格と呼ばれる構えそのもの、限りなく戦国期の遠野に相応しい構えであることが認められますし、宮守館も実はよく設計施工された大規模な館であり、石垣状に積まれた遠野では珍しい石積土塁跡が見られます。

無論、大掛かりな石垣を持つ城郭とは違い、防備そのものに視点を置いた工作ではなく、土砂の流出等や土塁の補強といった小規模なものであると思われます。

このことから近世に近い年代まで館は使用されていた、或いは他地域の築館技術が取り入れていた、交流があったとみてもよさそうです。

宮守館山頂の石積土塁

宮守館東側の帯郭

一方、石倉館は地元でも館と呼ばれる山野の存在は語られるも、その事績に関しては何も伝えられていない。

皆無といった状況であり、これは何かしらの力が加えられ、館と館主一族の歴史が徹底的に闇に葬られたか、或いは館の使用期間が極めて短いかのどちらかではないのか・・・そう考えてしまいます。

ふたつの宮守氏、尻切れトンボ状態の記述で終りますが、このことは今後の要研究材料、重要課題として取り組みたいと思います。

最後に宮守館要図

石倉館跡の掘切・・・遠野において大規模である鱒沢館の空掘に匹敵する大きさを誇る・・・。

石倉館下からみた国道方面(上宮守)

さて、既にブログやウェブサイトでは一応の宮守氏についての考察は公開しておりますが、今一度所伝やら資料による宮守氏を記述するならば・・・・

●阿曾沼氏以前の遠野の土豪

代官宇夫方氏が遠野へ入部した当初から遠野郷西側最大の勢力だったと伝えられる。

●婚姻による同盟

宇夫方氏の女が宮森左近に嫁いだことにより両者は同盟関係となり、宮森氏は阿曾沼氏配下となったと伝えられる。

「遠野市史・宮守村誌」

●宮森氏は本姓を菊池と称し、南北朝時代初めに宮森館を築き、代々その命脈を伝えた。

●宮守館は代々宮盛氏の居住の地で天正年中、宮盛主計祐澄、宮森主水等がある。

「南部諸城の研究」

さらに南部藩士に宮杜氏があり、本姓を菊池と称し、主水、祐光、祐広、祐因、祐恭、澄祐・・・・と南部藩士と命脈を伝え、その出目は遠野郷宮守であり、慶長6年遠野政変後、宮森主水は太守南部利直より旧領のうち5百石を拝領、宮守と達曽部代官の任にあったこと、さらに慶長19年大坂冬の陣において南部勢として出陣した遠野侍152名の内、宮守主水14人と記述がある(聞老遺事・遠野市史等)

ここで私が気になることは、宮守氏は安倍藤原氏縁の土豪で鎌倉初期に阿曾沼領となった遠野郷の敵対勢力の代表のような存在と、後の南北朝時代以降の宮守氏は菊池一族といわれる説が存在すること、菊池とは無関係な土豪勢力の宮守氏、或いは菊池を名乗る宮守氏が以前から居たものなのか、さらに新鋭の菊池氏が後に入ったものなのか・・・・。

このことから石倉館の存在を知ってからは、宮守館、石倉館の双方にふたつの宮守氏が存在していたのではないのか・・・と最近考察を加えております。

石倉館は遠野型規格と呼ばれる構えそのもの、限りなく戦国期の遠野に相応しい構えであることが認められますし、宮守館も実はよく設計施工された大規模な館であり、石垣状に積まれた遠野では珍しい石積土塁跡が見られます。

無論、大掛かりな石垣を持つ城郭とは違い、防備そのものに視点を置いた工作ではなく、土砂の流出等や土塁の補強といった小規模なものであると思われます。

このことから近世に近い年代まで館は使用されていた、或いは他地域の築館技術が取り入れていた、交流があったとみてもよさそうです。

宮守館山頂の石積土塁

宮守館東側の帯郭

一方、石倉館は地元でも館と呼ばれる山野の存在は語られるも、その事績に関しては何も伝えられていない。

皆無といった状況であり、これは何かしらの力が加えられ、館と館主一族の歴史が徹底的に闇に葬られたか、或いは館の使用期間が極めて短いかのどちらかではないのか・・・そう考えてしまいます。

ふたつの宮守氏、尻切れトンボ状態の記述で終りますが、このことは今後の要研究材料、重要課題として取り組みたいと思います。

最後に宮守館要図

岩根橋は国道283と釜石線沿い、花巻へ行く途中の地域となります。岩根橋駅がありますからわかりやすいと思いますし、撮り鉄さん達御用達の岩根橋橋梁手前(遠野側)、国道の下りでのカーブの辺りは「一跳」ひとはね・・・と伝承される八幡太郎伝説の地でもあります。

下の猿ヶ石川を八幡太郎は愛馬でひとっ跳び、それで地名がついたとのこと・・・。

いずれ国道283号沿いを探れば何かわかるかもしれません。

伝承での地名は判らずという具合ですが下宮守の沢田は国道283号線沿い、ちょうど釜石線と国道が並列で走っている辺りとなります。

集落は踏切を越えてのところとなりますが、消防団の屯所がある辺りが集落の始まりとなりますし、外れの国道向かいにも数件の民家があって、そちらは菖蒲沢といわれる場所でもあります。

前出での室木、松涼寺の前身の寺があったとされた場所は室の木といわれる地名で宮守駅の南西側、運動公園銀河の森の下の辺りを言います。宮守川沿いとなります。

107号線はよく通り、道の駅みやもりも利用しているので、地図を見れば松凉寺はああ、あの辺りかとわかるんですが、資料の孫引きも多いので、岩根橋の付近はよくわからず、伝説がどこを舞台に起こった話なのか、下宮守の沢田はどのへんなのか、イメージがつかみきれずにおります。特にわからないのが、奪った死体の経帷子が見つかったという、その付近にあるという人型の大岩と、別伝で記される、やはり棺桶と猫の死体が見つかったという地蔵平(じぞうっぴら)の不動岩なんですが、何か知りませんですか(*_*;

具体的に地域や屋号まで承知のようですから、地元ではそれなりに語られていたり伝えられた話なんだなと思いました。

下宮守の沢田・・・あの地域かと脳裏に浮かぶものの今は頭の隅に置くのみという状態です。

藩政時代は下宮守は遠野領ではなく盛岡南部家、盛岡藩直轄だった時代が長いと思うのですが南部重信開基、納得ですね。

いずれそのうちに松涼寺を訪ねた際に何か聴いてみたいと思います。

ちなみに下宮守の臨済宗松凉寺は、先日お話しした滝沢市の越前堤を造った綾織越前に纏わる、皿屋敷伝説にも登場する、盛岡藩四代藩主南部重信により興された寺なので、猫伝説との関係が気になっているところです。

きちんと調べたわけではないですし、好きで色々と研究していた頃からはだいぶ時間も経過してますが、まずは熊の洞舘は宮守舘で間違いないものと思われますし、現在の熊の洞集落含め近在に君崎姓は健在でもあり、なにかしら館があった頃やその年代に関連はあると推察されます。

また、宮守主水は宮守舘主で地域の伝承というか、舘跡のある麓の説明版では阿曽沼広長に組したことにより南部方上野広吉に攻められ館を追われたと記しております。

しかし、宮守氏は後に南部利直に宮守地域を任せられ代官となったと記録されておりますし、大阪の陣にも遠野勢の一部を率いて従軍はしております。

ですから南部勢として遠野の政変で活躍したと推察されます。

後に改易というか宮守を追われるも盛岡南部家の家臣として復活しております。

遠野には宮守氏の系譜とされる宮守姓も存在しますし宮守縁の菊池姓もあって、一族で各々の阿曽沼一族の、すなわち遠野騒動に関わり合ったものかもしれません。

宮守館のものは石垣といえばそのとおりですが、正確には石積といいますか、土塁の周りを補強したものといえそうです。

ここにもお宝伝説があって、なんでも金の仏像だか牛が埋められているとか、昭和の初めには村民こぞって探したようですよ・・・・笑

まだ城跡では当時の名残と思われる遺物は拾ったことはありませんが、幼い頃、錆びた脇差みたいなものと兜らしいものは見つけたことがございますが、今だったら小躍りしたに違い有りません・・・笑

かもしれません。

駄目押し。残さんが遺構に興味をもったきっかけ・・・大槌城跡で嘉靖通宝(明銭)をひろったのがきっかけ。染付けの破片もあった。孫八郎の落し物?

遺跡はわきわくときどきするところです。{

宮守館を追加されたようですね、早速拝見いたしました。

いつもながらの視点、とかく私は堀や帯郭という目に見える遺構のみで判断しがちですが、虎口やら搦手方面の出入口含みでもっと見所があることを教えられたと思っております。

要図は、まだまだ不完全、せめてあと一回、半日程度現地にいてじっくりとメモることができるのでしたら、もう少し詳細に書けるものと思いますが、流石に私も地元とはいえ、再訪には躊躇してしまいます。

後でまた参りましょう・・・汗

こちらでのコメント遅くなりましてすみません。

遂にブログ開設、続々と最強コメンテーターの皆さんがブログを開設、遠野ぶれんど、遠野ブログ界も黄金時代を迎えそうですね。

まずはマイペースでじっくりと参りましょうぞ・・。

一番いいのはあそこの平場に2~3日泊まり込み、隅から隅まで角度まで計測して図面を作る・・・ですが、熊と会うのも蛇と会うのも嫌ですし・・・。

それにしても、とらねこさんの図面作成術、さすがとしかいいようがないです。

私はメールで送った見取り図が関の山です。

こちらもHPに宮守館アップしました。