【1月】 大雪の日があった。歩くのが大変なほど雪が積もった。

【3月】 全くうけなかった記事

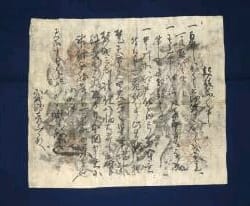

茨城県北部の古い土蔵から政宗の密書が見つかった件;

梟雄が放った盲の鶺鴒が、400年の後、大地震で崩れた土蔵で、古の教唆煽動を囀る

きょうゆうがはなっためくらのせきれいが、400ねんののち、だいじしんでくずれたどぞうで、いにしえのきょうさせんどうをさえずる

この話は面白いなぁと一生懸命ブログ記事を書いた。でも、今年1年、ほとんど見られていないページ。 残念。

5月に実物の展示会に行った。

【4月】

・銭理群って知らなかった。北京大学の「名物」教授なのだそうだ。

・天安門広場のツァラトゥストラ、1960年

愚記事: ポルノ三昧; キャリアポルノ編

今年は春に銭理群、『毛沢東と中国』に遭遇。読む。年末にいたるまで数度繰り返し読んでいる。何度読んでもわからないからだ。訳の日本語はとてもよい。だから、いかに内容が難しいかわかる。その難しさは銭理群の理論が難しいのではなく、中国に関する自分の知識がないからである。本は歴史的事件の詳細というよりその事件の意味づけである。例えば、文化大革命の章では宋彬彬はもちろん聶元梓の名も本文には出てこない。銭理群は魯迅など作家研究の文学者なのに老舎もでてこない。事件史ではなく意味づけを考えたいらしい。かといって抽象的な思想史ではない。でも、銭理群、『毛沢東と中国』から目がはなせないのは、その視線である。

また毛沢東思想を単純に「正しい」か「間違っている」かで見てしまうと、単なる全肯定か全否定しか生まれないのである。「正しくなければ即誤り」という二元論では、毛沢東思想と毛沢東時代の複雑さや豊かさは隠されてしまい、毛沢東の遺産を美化するのか呪うかだけになってしまうだろう。我々は今でもこのような両極の間で揺れ動いているのだ。 (銭理群、『毛沢東と中国』、第十二章 ポスト毛沢東時代(上))

今年は、春は中国経済の最近20年の経済発展史(だから、渡辺利夫の本をいく冊か読んだ、その派生愚記事が; 1)何が書かれていないのか?、 2)「オーバーコート」の意味;昭和の成仏のために、超些細 = 「様々なる衣装」編 )、遠藤誉の中国政治現状分析の本をいく冊か読み、さらに文化大革命の本を読んでいる。あまりの濫読のため (← ちゃんと、カネ儲けの仕事しろよ!) 「毎朝、中国共産党の革命歌を歌う変わったおじさんの父」の娘の本にもぶち当たってしまった(愚記事; 唱紅は、野心喚起の響き)。余華、『ほんとうの中国の話をしよう』は読みやすい。初心者への中国入門としてはよいと思う。文化大革命の本はこれまでもっていた本の再読と新たな本を読んでいる。文化大革命は読めば読むほど謎がでてくる。そして、これら中国現在史(中国には現代史しかない、なぜなら中国が発足したのが1949年だからだ)を読んで、少しは銭理群、『毛沢東と中国』の理解がすすんだ。

この銭理群、『毛沢東と中国』をきっかけに、今の防衛大学校の校長センセは中国屋さんだと知る。国分良成 校長センセだ [wiki]。五百旗頭真校長センセ(愚記事:用もないのにコーチョーセンセが.... )は退官していたのだ。 その中国の超専門家が「評者が近年読んだ中国書の中で最も心を揺さぶられた一冊である」と書評する本だったのだ(銭理群、『毛沢東と中国』の書評、防衛大学校長 国分良成#1)。素人には難しいのだ。

【5月】

仙台参り

・my sentimental journey; 虫瞰・鳥瞰 仙台2013

ポーランド出張

・『勧進帳』を読み上げるヤルゼルスキ、でも、21世紀、『立ち往生』は免れる。

【6月】

映画『兵隊やくざ』シリーズ全部をみた。

・兵隊やくざシリーズ (1965-1968....1972); 造反時代への準備教材

【7月】

モスクワ出張

【9月】

横浜中華街参り

【10月】

「中華街」参り

王府井、北京

【11月】

秋のつくばは美しい;

【12月】

愚ブログの「読み」が外れる;

2012年12月26日(中華人民共和国初代主席の毛沢東さんの119回目の誕生日)に発足した第二次安倍晋三内閣の総理大臣は、2013年12月26日の内閣発足1周年の日に靖国神社に参拝。

おまい、あやまれよ!と電波が来る。

なぜなら、今まで、さんざんおちょくって来たからだ。

愚記事; 動かざる ボンクラだから動けなかったこと山のごとし。

ごめんなさい。 ゆるしてください。

今回の靖国参拝で顕わになったのは、親米保守 「アメリカ真理教」教徒の まぬけさ の暴露である。

米国は日本の基本的生存権を否定しているのだ。

米国はじめ戦勝国の戦略目標は「日本が二度と米国の脅威にならず、世界平和の脅威にもならないようにすること」に他ならない。この点中国と米国は戦略的目標が合致しているのだ。日本は戦勝国の「喜び組」としてカネと領土だけを出しいればいいのだ。(おとろしいことにいまだに対中ODAというのは続いているらしい [了解しかねる対中ODA継続] ) こういう背景なのに、日米「同盟」などといってきた親米保守の まぬけ さが顕わになったのだ。

■2013年回顧 ―アートシーン(笑い)篇―

プーシキン美術館

トレチャコフ美術館本館

トレチャコフ美術館新館

だれもいなかった。5人も人を見なかった。

トレチャコフ新館近くの通り。 少しはパリっぽい?

地下鉄の駅に近くなるとコンクリートの高層住宅街となり殺風景となる。

モスクワの地下鉄では携帯やiPhoneやっている人より本読んでる人の方が多い気がした。

・ 798芸術区、北京

■ まとめ

おいらの脳内:: 赤色と支那文字はシナプスを活性化させる???!!!

・それは、実は、正しく、道理が有ることは実現しがたく、造反がその実現をなしうることであると、わかっていたのだ。

- 支那文字だけがメッセージ -

#1

毛沢東と中国(上・下) 銭理群著 自身の経験を踏まえて描く現代史

- 2013/2/24付

本書が見事なのは、著者が生きた毛沢東時代から今日までの中華人民共和国の歴史を、自身の経験とその時々の思いを絡ませながら立体的に描き出している点に ある。著者は、毛沢東時代に形成された政治体制の根本的病理を、自身の過去の精神的彷徨(ほうこう)に正面から向き合うことで解明している。

本書の注目すべき論点は次の三つに集約できる。第一に、「五七体制」を中華人民共和国の最大の画期として位置付ける点である。一九五七年、毛沢東の指示に より共産党外から共産党を批判させる運動を始めたが、予想外の大批判に直面し、慌てて発言者を摘発することに切り替えた。これが反右派闘争である。著者に よれば、この闘争こそが今日に至る一党専政の出発点であり、その後の大躍進、文化大革命へと続く継続革命の起点となった。著者は反右派闘争の際、北京大学 の学友を陥れてしまった顛末(てんまつ)を正直に懺悔(ざんげ)している。

第二に、トウ小平体制は「五七体制」で確立された毛沢東時代の一党専政をむしろ維持・強化したとの指摘である。それをここでは天安門事件を指す「六四体制」と呼ぶ。毛沢東とトウ小平は方法論こそ違えどともに生産力主義者であり、本質は富国強兵論者であるという。

第三に、著者は毛沢東からトウ小平へと続く一党専政の中で「民間」の空間が生まれ、維持され、拡大されてきたという。「民間」とは、「五七体制」に対する 疑問や批判を展開することで正史から否定・抹消されつつも、その言論空間を広げてきたリベラルな思想家や活動家を指している。

著者の描く中国のあるべき姿は、一党専政を排し、民主的で狭小な民族主義を脱した政治体制である。「偉大な中華民族の復興」を声高に唱える今の中国で、その可能性は低い。しかし、著者らが先導してきた「民間」の空間が着実に広がりつつあることもまた事実である。

(防衛大学校長 国分良成)

[日本経済新聞朝刊2013年2月24日付]