三丁目の夕日は、東京での話である。

そのころの埼玉は、今井屋に残っていた。

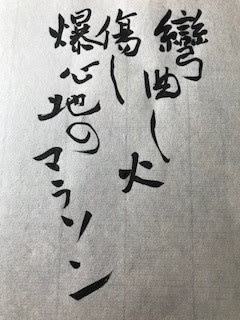

古傷を痛めた私は、縁あって、東上線の奥の方まで治療を受けにいった。電車で一時間強乗って、東上線の奥の方のマラソンで新記録を出した設楽選手のご実家の方に行った。

治療が終わって、家に戻ろうとすると、本数すくなく、電車がすぐ来ない。

ならばと、さらに奥の終点、寄居まで行く。

駅前の観光案内所で、食事処をたずね、近くには二件。そのうち一軒は休み。今井屋さんを紹介される。

外から見て、昭和だ。それも三丁目の夕日の頃の埼玉は寄居の風景だ。

中に入って、テーブル、椅子、も昭和だ。

13時半頃だったか、客が一人でて、私が入る。

4人かけのテーブル4つ。

4人の学生風の若者もすぐ出ていった。

定番であろうカツドンを頼む。

お新香の小皿まで昭和だ。

天井は相当低い。

家族での商売らしいが、

そこの人まで、マニュアル化していない昭和の心で対応しているのだ。

甘じょっぱいくせになる味だと評判らしいが、その味よりもその空気感が郷愁を誘った。

あとにも三人入ってきて、常連さんらしく、かつライスを頼んでいた。今井屋さんのある寄居はすごい。

寄居の書どころと云われたくらい多くの書家もでた。恩師の設楽のおじいちゃんや中島邑水先生もそのカツドンを食べたことはあるんだろうと思った。

そこから、二両編成のローカル線である八高線に乗って、高麗川まで、そこから川越経由で帰宅。

また、それなりの現在に戻った。

いくつか昔のことが浮かんでは消えた一日。

そのころの埼玉は、今井屋に残っていた。

古傷を痛めた私は、縁あって、東上線の奥の方まで治療を受けにいった。電車で一時間強乗って、東上線の奥の方のマラソンで新記録を出した設楽選手のご実家の方に行った。

治療が終わって、家に戻ろうとすると、本数すくなく、電車がすぐ来ない。

ならばと、さらに奥の終点、寄居まで行く。

駅前の観光案内所で、食事処をたずね、近くには二件。そのうち一軒は休み。今井屋さんを紹介される。

外から見て、昭和だ。それも三丁目の夕日の頃の埼玉は寄居の風景だ。

中に入って、テーブル、椅子、も昭和だ。

13時半頃だったか、客が一人でて、私が入る。

4人かけのテーブル4つ。

4人の学生風の若者もすぐ出ていった。

定番であろうカツドンを頼む。

お新香の小皿まで昭和だ。

天井は相当低い。

家族での商売らしいが、

そこの人まで、マニュアル化していない昭和の心で対応しているのだ。

甘じょっぱいくせになる味だと評判らしいが、その味よりもその空気感が郷愁を誘った。

あとにも三人入ってきて、常連さんらしく、かつライスを頼んでいた。今井屋さんのある寄居はすごい。

寄居の書どころと云われたくらい多くの書家もでた。恩師の設楽のおじいちゃんや中島邑水先生もそのカツドンを食べたことはあるんだろうと思った。

そこから、二両編成のローカル線である八高線に乗って、高麗川まで、そこから川越経由で帰宅。

また、それなりの現在に戻った。

いくつか昔のことが浮かんでは消えた一日。