東京大学本郷キャンパスの大半は加賀百万石、前田家本郷邸と重なっている。

「数々の加賀前田家ゆかりの歴史的遺構が本郷キャンパスの景観を彩っている。

中でも有名なのが、旧加賀屋敷御守殿門の赤門であろう。」(東京大学総合研究博物館による)

(東大の赤門=御守殿門)

そもそも加賀藩江戸上屋敷は、和田倉門外の辰口の屋敷を拝領したのが始まりで、

その後、八百屋お七の大火で上屋敷を焼失したので、

本郷邸(現在の東京大学)を上屋敷、

駒込邸(現在の六義園)を中屋敷、

平尾邸(現在の板橋区の23万坪)が下屋敷となった。

(本郷邸の上屋敷内溶姫御殿)

赤い矢印が現在の赤門の場所。

すぐ上の(御住居御奥)が溶姫の居所であった。

~5月28日まで

東京大学総合研究博物館で、

「赤門ー溶姫御殿から東京大学へ」と題して

展示会が行われているので行ってきました。

(赤門のポスター)

赤門は、今では、日本の最高学府の東京大学の入退出門として、

東大の代名詞になっているが、

本来は、加賀藩上屋敷に徳川家の御姫様 溶姫を奥方として迎えるに当たり、

建てられた門で、別名 御守殿門と言われ、

加賀藩主のもとに、徳川家から輿入れされた奥方 溶姫が出入りする門であった。

(1877年(明治10年)の東京大学創立から赤門は東京大学の門となった。

関東大震災の被災など幾多の苦難を乗り越えて、

教職員、学生の思いに支えられて、

東京大学の象徴として今日まで守られてきた。)(東京大学総合研究博物館)

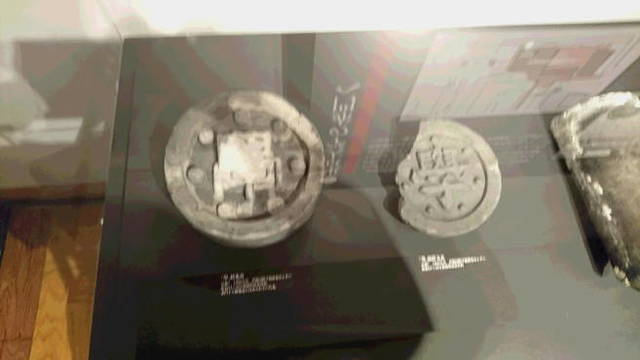

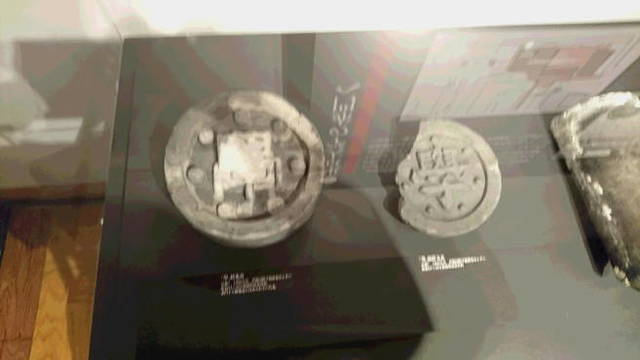

出土された中に、赤門の鬼瓦に「學」(=学)の文字が入っていた時代がある。

(赤門の鬼瓦)

この展示で面白いものを見つけた。

説明によると、

加賀藩前田家に輿入れされた、

(溶姫の食事は、敷地内を発掘した所、

貝殻と魚の骨がほとんどで、鳥の骨はわずかであった。

貝殻はシジミ類とハマグリが主体で、この2種で全体の8割、

魚の骨はマダイやコイ、キス類が目立つ。

鳥の骨はカモ類が多く、チドリ類(シギ類など)も多い。

傾向としてアワビ類、マダイ、カモ類などの上物とされるものが目立つ。

一方で、アサリやマグロなど下物が含まれている点、

マダイのサイズにバライティがある点、魚類の切断の仕方に規格性がない事は、

溶姫の食事だけでなく、

女中などが日常的に食していたことなどが推察される。ー後略)

とある。(東京大学総合研究博物館)

魚介類としては、ハマグリ、アワビ、マダイ、キス。

鳥類としてはカモで、鶏ではないことだ。

またアサリやマグロは下女の食すものだった。

魚類、鳥類の骨の展示があったが、撮ることが出来なかった。

また、

(便所の遺構の土を分析した所、

土中に鉛が多く含まれていた。

これは溶姫御殿の奥女中が使用していた白粉(おしろい)に含まれていた鉛分が、

便と一緒に排出されていたことが解った。)とある。

トイレにまで及ぶとは、さすが東大の研究と思った。

「数々の加賀前田家ゆかりの歴史的遺構が本郷キャンパスの景観を彩っている。

中でも有名なのが、旧加賀屋敷御守殿門の赤門であろう。」(東京大学総合研究博物館による)

(東大の赤門=御守殿門)

そもそも加賀藩江戸上屋敷は、和田倉門外の辰口の屋敷を拝領したのが始まりで、

その後、八百屋お七の大火で上屋敷を焼失したので、

本郷邸(現在の東京大学)を上屋敷、

駒込邸(現在の六義園)を中屋敷、

平尾邸(現在の板橋区の23万坪)が下屋敷となった。

(本郷邸の上屋敷内溶姫御殿)

赤い矢印が現在の赤門の場所。

すぐ上の(御住居御奥)が溶姫の居所であった。

~5月28日まで

東京大学総合研究博物館で、

「赤門ー溶姫御殿から東京大学へ」と題して

展示会が行われているので行ってきました。

(赤門のポスター)

赤門は、今では、日本の最高学府の東京大学の入退出門として、

東大の代名詞になっているが、

本来は、加賀藩上屋敷に徳川家の御姫様 溶姫を奥方として迎えるに当たり、

建てられた門で、別名 御守殿門と言われ、

加賀藩主のもとに、徳川家から輿入れされた奥方 溶姫が出入りする門であった。

(1877年(明治10年)の東京大学創立から赤門は東京大学の門となった。

関東大震災の被災など幾多の苦難を乗り越えて、

教職員、学生の思いに支えられて、

東京大学の象徴として今日まで守られてきた。)(東京大学総合研究博物館)

出土された中に、赤門の鬼瓦に「學」(=学)の文字が入っていた時代がある。

(赤門の鬼瓦)

この展示で面白いものを見つけた。

説明によると、

加賀藩前田家に輿入れされた、

(溶姫の食事は、敷地内を発掘した所、

貝殻と魚の骨がほとんどで、鳥の骨はわずかであった。

貝殻はシジミ類とハマグリが主体で、この2種で全体の8割、

魚の骨はマダイやコイ、キス類が目立つ。

鳥の骨はカモ類が多く、チドリ類(シギ類など)も多い。

傾向としてアワビ類、マダイ、カモ類などの上物とされるものが目立つ。

一方で、アサリやマグロなど下物が含まれている点、

マダイのサイズにバライティがある点、魚類の切断の仕方に規格性がない事は、

溶姫の食事だけでなく、

女中などが日常的に食していたことなどが推察される。ー後略)

とある。(東京大学総合研究博物館)

魚介類としては、ハマグリ、アワビ、マダイ、キス。

鳥類としてはカモで、鶏ではないことだ。

またアサリやマグロは下女の食すものだった。

魚類、鳥類の骨の展示があったが、撮ることが出来なかった。

また、

(便所の遺構の土を分析した所、

土中に鉛が多く含まれていた。

これは溶姫御殿の奥女中が使用していた白粉(おしろい)に含まれていた鉛分が、

便と一緒に排出されていたことが解った。)とある。

トイレにまで及ぶとは、さすが東大の研究と思った。

iinaは、灯台には縁があっても東大には縁がなかったので、先日の講演会の折に見物してきました。

http://blog.goo.ne.jp/iinna/e/eee01c46d64aa7f83f86207890e70dc0

六義園も加賀藩の中屋敷でしたか。

その地を五代将軍・徳川綱吉の側用人・柳沢吉保が、もらい受け大名庭園に造園したのですね。

> 尻切れは仕方ないとしても、お見事でした。飛行機はタイムリーで北朝鮮へのデモンストレーション?と思いました。

hide-sanさんの指摘を得て、YouTubeを撮影した4月14日を記念して4分14秒に短くして、ラストを鯉のぼりにしてみました。

ジェット機が飛び交うのは、あるいは北へのデモンストレーションかもしれません。 今日の笑撃は

赤門ですか!

一度は潜ってみたい気もします。(笑)

>またアサリやマグロは下女の食すものだった。

そうなんですか!

マグロやアサリが美味しいということに、お偉い人は知らなかったのでは。(笑)

>土中に鉛が多く含まれていた。

これで寿命が短くなったのでは?

綺麗になるということは、命がけですね。

前の車が止まって居て、追突した苦い経験があります。

新人のくせにと課長からしっかりお目玉を頂戴しました。

当時の車は戦車のようにバンパーが頑丈にできていて、

お互い少しへこんだだけでしたので、

「バカヤロー」の一言で勘弁してもらった記憶です。

確かエジプトのミイラでも、鉛が確認されていたようです。

中国の皇帝も不老不死の薬として鉛を利用していた記録があります。(これで命を落としている)

(中国5千年の歴史による)

徳川将軍のお姫様が四位以上の大名家に

嫁いだ際に御守殿門を設けたそうですね。

御守殿門はそのお姫様一代限りだそうで

火事などで焼失した時は再建は

幕府が認めなかったそうです。

そんな理由で御守殿門は東大に残った

赤門が唯一だと聞いております。

神社やお寺には赤門が多数ありますが

あれと御守殿門とでは格式が異なり

色合いも随分と違いますよね。

嫁いだ際に

残念でした、三位以上ということです。

面白いことに下屋敷にも赤門(ただし東大ほど立派ではない)あったの小さな赤い門は、

現在、板橋宿にある観明寺の門になって居ります。

格式のある門ですね~今は東大」の象徴

ですね。一度、見てみたいものです。

胸を張って先輩面して歩いたらいかがですか。

恐れ多いですが一言だけ書き込ませて頂きます。

御守殿門である東大の赤門は前田斉泰が

溶姫と結婚されたのは1827年(文政10年)で

当時の官位は左近衛中将なので四位ですね。

その後1831年(天保2年)に参議に昇進され

この前後に前田家の極官である三位に昇進か?

だから当初は御住居で建てられたのが昇進により

御守殿に昇格して御守殿門になったようです。

三位以上に御守殿の名前を呼ぶことになったのは

11代将軍・徳川家斉以降とされています。

だからそれ以前は御守殿門とは言いませんが

各地に将軍姫君が大名家に嫁入りしての

赤門が各地に残っていたそうです。

余談ながら前田斉泰公は最後は従二位

中納言まで昇進されてますね。

くどくどと書き込みましてご免なさい。

確かに1827年の時は四位でしたが、

ご教授いただいた通り、参議になって以降三位になられたようです。

いろいろありがとうございました。