瑞巌寺には、伊達政宗の正妻のお墓はあるが、政宗本人のお墓はない。

仙台へきて、青葉城跡にある政宗の颯爽たる馬上姿を見る人は多い。

お城の後ろに、深い谷間があり、松の枝が谷を覆うさまを見て、

土井晩翠の「荒城の月」が、ここで作詞されたことを知る人は多いに違いない。

まさに、「千代の松が枝分け出でし・・・」である。

ここで「千代の松」を(せんだいのまつ)と読む人は居ないが、

政宗が仙台に居城を移したとき詠んだ和歌、

(・入りそめて 国ゆたかなる みぎりとや

千代とかぎらじ せんだいのまつ

と「せんだいのまつ」と詠んでいる。

もともとこの地を千代(せんだい)と云ったそうであるが、

この和歌で「千代に限らじ」とよみ、

あとの「せんだい」を千代=1000年の世にかけて、

「100年と言わず永遠にに栄あれ」と願いを込め、

これが「仙台」の地名の起源になった)と言います。(公財)瑞鳳殿より)

仙台では、伊達政宗を置いて語ることは出来ないが、

案外、伊達政宗のお墓を見に来る人は少ない。

伊達政宗は、生前、ホトトギスの初音を聞くために、

経ヶ峰に登り、家臣に死後はここに墓所を造るように命じていたと伝わる。

それが「瑞鳳殿」。

(瑞鳳殿は、霊屋と呼ばれる霊廟で、政宗は寛永13年江戸で70歳の生涯を閉じ、

仙台に送られて、ここ経ヶ峰葬られました。

瑞鳳殿は政宗死後翌年10月に完成し、

日光東照宮に次ぐ桃山様式の豪華絢爛たる廟として、

昭和6年に国宝に指定されましたが、

戦災で焼失、現在の建物は昭和54年再建された物と言う。

伊達政宗は、この瑞鳳殿の地下に眠っている。)(公財)瑞鳳殿)

(瑞鳳殿)

瑞巌寺を拝観し、本日は15:40の新幹線で帰京しなければならず、

列車に遅れる訳にはいかないので仙台に戻ることにする。

仙台に着いたらお昼頃で、昼食には寿司か牛タンと決めていたので、

仙台駅の新幹線改札口左側の、「すしと牛タン」通りに行く。

この通りは、右側に寿司屋、左側に牛タン屋が並んでいるが、

お昼時でどこも入口は長蛇の列。

一回りして、元の位置に戻ってきたら、

牛タン屋に並ぶ人が居なくなっていたので、入ることにした。

「牛タン」は、言い換えれば「ウシのベロ」と事で

反芻している牛がよだれを流しているさまを、

ボクはよく知っていて、それを食べるのはどうか・・・と思うのである。

ボクはゲテモノ喰いは嫌いであるが、カミさんは大好き。

ボクは一口サイズに切ったもの、カミさんは厚切りにしたものを注文した。

食わず嫌いと良く言うが、恐る恐る口に運んでみたが、

食べてみたら満足の行く美味しさであった。

仙台では牛タンは有名であるが、

どちらかと言うと銘酒「浦霞」と地魚のお刺身で一杯の方が良い。

話が反れてしまった。牛タンを食べ終わって、瑞宝殿を訪ねることにする。

まず案内所で、15時の新幹線で東京に帰るのですが、

それまでに瑞宝殿に行って見学して間に合いますか?

と尋ねると、充分間に合います、と言う。

バスで十分も掛からないが、瑞鳳殿まで坂道を少し歩く必要があると言う。

バスを降りた所で、帰りのバス停を確認して発車時刻表を見ておいてください。

ご丁寧な案内を頂いた。

「るーぷる仙台」と言う地図をいただいて、降りる場所はここ、

帰りに乗るバス停はここ、と印までつけて頂いた。

よほどおのぼりさんに見えたに違いない。

あるいは頼りないお年寄りに見えたのか・・・。

何番線か忘れたが、市営バスに乗って「霊屋橋」で降りて少し歩くと、

瑞鳳殿入口に出る。

ここから経ヶ峰へ登って行く坂道がある。

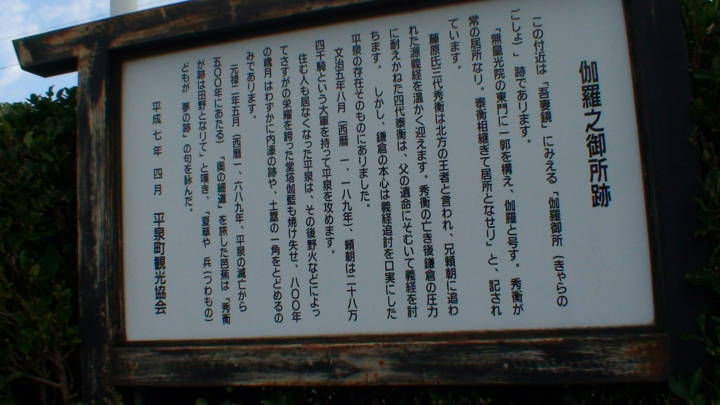

(瑞鳳殿への坂道)

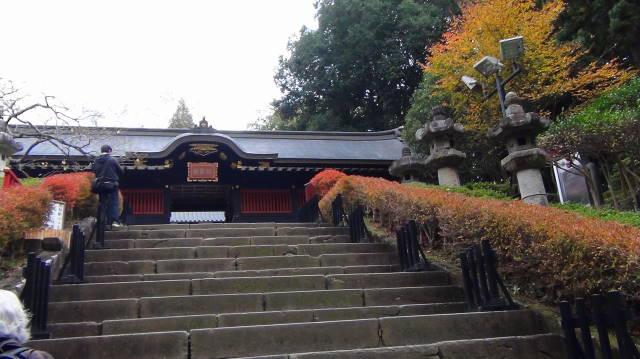

坂道を息を切らしながら登ると、今度は瑞鳳殿の看板がある長い石段があり、

見上げるとその先に二段階になって今度は伊達家の家紋の看板がある石段がある。

(石段と二段階のその先伊達家家紋の石段)

(登り切った左に受付がある)

登りきったところで受付があり、

「お疲れ様です、この先は石段がありませんよ。

一息ついてお入りください。

観覧料はこちらで、550円です。」と言っている。

よく教育されている。

これを通り過ぎると、左手に門があり、「涅槃(ねはん)門」と言う。

「涅槃」とは、煩悩を取り払った悟りの境地となる状態を言い、

来世を指す。つまりあの世のことだ。

(瑞鳳殿の涅槃門は、樹齢数百年の青森檜葉を用いて、

焼失前と同様の豪華な飾り装飾が施されている。」(公財)瑞鳳殿管理事務所)

(涅槃門、菊の紋がある)

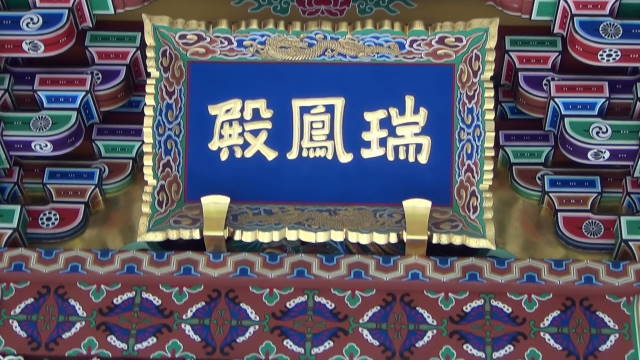

(涅槃門の上にある階段と瑞鳳殿の扁額)

涅槃門をくぐると、さら二十段ほどの階段があり「瑞鳳殿」の扁額がある門があり、

その中に目指す瑞鳳殿がある。

東北南部を中心に諸勢力を平定し、伊達62万石の藩祖として

「独眼竜政宗」の異名をとどろかせた、伊達政宗が眠っている瑞鳳殿である。

屋根には「独眼竜」と言われた政宗の廟らしく竜頭瓦を、柱には獅子頭を、

創建当時の姿に復元したのが2001年(平成13年)と言う。

(瑞鳳殿)

(瑞鳳殿、屋根に竜頭瓦が復元されている)

(瑞鳳殿2、柱に獅子頭が復元された)

(桃山様式の彫刻)

この瑞鳳殿の左に9個、右に11個の宝篋印塔が並んでいるが、

これは政宗逝去の際、葬儀に先だって殉死した家来のものと言います。

忠義のためとは言え、このように殉死すると言うことは、

今では考えることが出来ない。

記憶では、

明治天皇崩御の時、203高地で名を馳せた、

陸軍大将 乃木希典は妻と共に殉死している。

また、第二次世界大戦敗戦の時は、皇居の二重橋前の広場で、

割腹に及んだ人たちが何人かいたのが、ニュースに取り上げられた。

ボクの父は、時の総理で戦犯として投獄された東条英機こそ、

自決すべきとニュースを見て嘆いていたのを思い出す。

ついこの間まで、主君に殉じて死を選ぶ考えは、あった。

(左の宝篋印塔)

(右の宝篋印塔)

瑞鳳殿を出て、左へ回り階段を上ると、二代三代の華麗な霊廟が建っている。

(感仙殿)

これは二代藩主忠宗公の霊屋で、忠宗は、法治体制の確立を進め、

新田開発や治水、港湾の整備など産業・経済の振興を図り、

藩の基礎固めを成し遂げた。

(禅応殿)

右手には禅応殿がある。三代綱宗公の霊屋である。

三代綱宗は、幼いころから芸術的な才能にたけていて、

藩主に就いて二年後に、故あって幕府から逼塞蟄居を命じられ、

その後生涯を書画・蒔絵などに天分を発揮したと言われる。

更に右の方に行くと、九代11代藩主のお墓、藩主公子公女のお墓がある。

お墓とお墓の間には、石灯篭が何基かあるが、

大震災で倒れたままになっているものも見受けられる。

(倒れたままの石灯籠)

(公女の墓)

(杉木立の坂道)

帰りは杉木立の坂道を下り、仙台駅から特急「はやぶさ」で帰京した。

芭蕉が歩いた仙台の草枕は、まだ残っている。

あと一度訪ねて仙台の榴が岡、石巻市、登米市(とめし)を訪ねたいが、

寒さを避けて、雪解けの春三月ごろに訪ねたいと思っている。