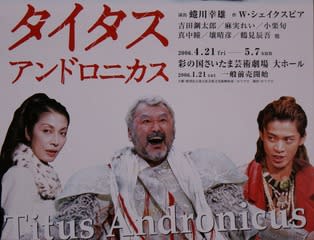

彩の国さいたま芸術劇場でシェイクスピアの「タイタス・アンドロニカス」が、蜷川幸雄の演出、翻訳松岡和子で公演されている。

シェイクスピアの初期の作品だが、ローマの将軍と捕虜(後にローマ王妃)でゴート族の女王タモーラとの凄惨な殺戮合戦を描いた凄まじい戯曲である。

血で血を洗う壮絶な復讐劇で、タイタスの子供25人の内生き残ったのはただ1人。兎に角、長い間上演されなかったのは当然であるが、何故、こんな戯曲をシェイクスピアは書いたのであろうか。

私の隣に座っていたチャーミングなレイディは、一幕が終わるとすぐに席を離れて戻って来なかった。

私も、もう15年以上も前になるが、ロンドンのバービカン劇場でロイヤル・シェイクスピア・カンパニーのギリシャ悲劇「オイディプス」を観ていて、その凄惨な舞台に耐えられなくなって第一部が終わると、隣のホールのロンドン交響楽団のコンサートに移って、第二部と第三部を観なかったことがある。

もっとも、私の場合には、ダブルブッキングしていて、アンネ・ゾフィー・フォン・ムッターのヴァイオリンを聴きたくてと言うエキスキュースはあるのだが。

この劇、シェイクスピア時代は舞台に掛けられていた様だが、18世紀と19世紀には、その凄惨さとシェイクスピア作品ではないと言う疑惑等の為に殆ど演じられることはなかった。

20世紀に入って、1923年に、オールド・ヴィック劇場でシェイクスピア全戯曲上演の為に、最後に残っていたトロイラスとクレシダと共に上演されたが非難轟々だったらしい。

やっと認められたのは、1955年に、ストラトフォード・アポン・エイヴォンの今のロイヤル・シェイクスピア劇場で、若きピーター・ブルックが演出し、ローレンス・オリヴィエのタイタス、ビビアン・リーのラヴィニア、アントニー・クエイルのエアロンの「タイタス・アンドロニカス」の舞台である。

これが、ピーター・ブルックの演出家としての登竜門であったとも言う。

タモーラの悪辣な王子2人に手篭めにされて舌と両手を切り落とされたラヴィニアの傷を表す為に、口と両手首から血染めのリボンをたらしたと書かれているので、今回の蜷川演出と同じなのであろうか。

隣のお嬢さんが帰ってしまったのも、この恰好で森を彷徨うラヴィニア(真中瞳)を観た後だった。

ところで、省略なしに全編シェイクスピア・オリジナルでの公演は、1987年に、ストラトフォードのスワン劇場でのデボラ・ワーナー演出のRSCの舞台だと言う。

BBCの全シェイクスピア劇の舞台とアンソニー・ホプキンス主演の映画等がビデオに残っているいるようであるが、私の手元にあるDANIEL ROSENTHALの「SHAKESPEARE ON SCREEN」には、何の記述もない。

この蜷川幸雄の舞台は、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー(RSC)のシェイクスピア・フェステイバル(The Complete Works)に招待されて、6月にロイヤル・シェイクスピア劇場で演じられる。

RSCのホームページには、口から赤いリボンを垂らす真中瞳のラヴィニアを抱きしめて号泣する吉田鋼太郎のタイタスの写真が掲載されていて、シェイクスピアでも最も血生臭い劇を、東洋と西洋の伝統を、視覚的に目を見張るような表現力と審美眼で融合させた伝説的な演出家蜷川幸雄の絶賛を博した作品だとして紹介されている。この素晴しい作品は、舞台では一滴の血も流れないが、我々の心から流れる血は測り知れないことを証明する、とまで述べられている。

私は、イギリスのシェイクスピアの舞台も蜷川の舞台も可なり観て来たが、最近の蜷川の世界は、日本のと言うか東洋のと言うか、蜷川の心象風景を色濃く反映しながらも、RSCやロイヤル・シアターやグローブ座等のイギリスの伝統的なシェイクスピアの舞台と全く異質感を感じさせない、ある意味では互角に組んでそれを越えた凄い舞台を作り出しているように感じている。

劇場の玄関を入ると、長いローブ風のダウンジャケットのような真っ白なコートや兵士の上着、旗竿、死体の入った棺、面や兜、色々な舞台衣装や道具が並べられていて、舞台には、早くから役者達が出ていてウロウロしたり談笑したり、その間をスタッフが行き来していて、時折、役者達が奇声を発している。

舞台後方から大きな「牝狼像」が運び出されて来た。カピトリーノ丘の美術館にあるブロンズ像で、足の間で、ローマの建国者である赤ん坊のロムルスとレムス(これは16世紀の補作)が乳を飲んでいるものだが、そっくりそのまま白い石膏彫刻に設えられていて、これが、殆ど最初から最後まで舞台に存在する唯一の舞台セットである。

舞台は、八型に左右に白い壁面があり、正面は壁になったり開いたりで、この3面が出入り口を兼ねていて、3本の客席の通路が、歌舞伎の花道の役割を果たしていて、時には、客席がローマ市民になって拍手をする。

「そろそろ、行こうか。さあ、始めよう。」蜷川幸雄の掛け声で幕が開く。

この舞台は、やはり、日本最高のシェイクスピア役者の1人である吉田鋼太郎あっての舞台で、非常に安定した重厚な演技が光っている。

もともと、善悪ハッキリしているタモーラやエアロンと違って、このタイタスの意志なり本心が何処にあるのか分からないと言うか、特に皇帝サターナイナスに対しては筋の通らない言動や行動が可なりあるのだが、そこを上手く捌きながら、ローマの勇将としての苦悩を上手く演じている。

特に後半の娘ラヴィニアへの親としての愛情表現や復讐の鬼と化してからのタイタスの演技には鬼気迫るものがあり凄い。

タモーラの麻実れいは、女王としての品格と威厳を保ちながら、皇帝を欺いて情夫のムーア人に溺れる何処か隠微なメスの性格を併せ持ち、なおかつ、子供への溺愛と長男を虐殺された恨みに復讐に燃える残忍な王妃を実に器用に演じていて魅力的である。

徹底した悪役、女王タモーラの愛人であるエアロンを演じている小栗旬だが、若さの所為か、ワルとしての凄味と迫力にやや欠けるが、ニヒルで人生を斜交いに見ている何処か得体の知れない悪人を一生懸命に演じていて将来が楽しみである。

先の蜷川の「間違いの喜劇」で主役のアンティフォラス兄・弟を演じて好評だったが、今回は、全く性格の違う役作りを無難にこなしていた。

若いのだから、野村萬斎のようにイギリスへ行ってRSCでの修行などどうであろうか。

タイタスに推挙されて皇帝になりながらタイタスを痛めつけるサターナイアナスを鶴見辰吾は、恰好良く演じていて、アクのない演技が清清しい。

この舞台で一番注目を集めて聴衆を悲歎に突き落とすラヴィニアの真中瞳だが、どうしてもニュースステーションでスポーツ報道でとちっていた頃の姿を思い出すのだが、中々素晴しい舞台女優に育っていて正直な所ビックリしてしまった。

特に、陵辱後の、台詞なしで身体だけで演じる悲惨な演技や意を決してからの表情など実に上手い。

もう1人、重要な役者はタイタスの弟で護民官マーカスを演じた壌晴彦、陵辱されたラヴィニアを追いかけて呼びかける47行に及ぶ詠うような長台詞が白眉。

とにかく、全編悲惨と凄惨を絵に描いたようなこの舞台でタイタスの苦悩を少しでも癒すのはこのマーカス、重要な役どころだがベテランの味で、舞台を引き締めていた。

最後に、黒人の情夫エアロンが王妃タモーラに生ませた黒い赤ちゃんを抱いて舞台に残ったタイタスの孫(少年)が、中空を仰いで、ああーと長い絶叫を5回繰り返して幕が下りる。

シェイクスピアの初期の作品だが、ローマの将軍と捕虜(後にローマ王妃)でゴート族の女王タモーラとの凄惨な殺戮合戦を描いた凄まじい戯曲である。

血で血を洗う壮絶な復讐劇で、タイタスの子供25人の内生き残ったのはただ1人。兎に角、長い間上演されなかったのは当然であるが、何故、こんな戯曲をシェイクスピアは書いたのであろうか。

私の隣に座っていたチャーミングなレイディは、一幕が終わるとすぐに席を離れて戻って来なかった。

私も、もう15年以上も前になるが、ロンドンのバービカン劇場でロイヤル・シェイクスピア・カンパニーのギリシャ悲劇「オイディプス」を観ていて、その凄惨な舞台に耐えられなくなって第一部が終わると、隣のホールのロンドン交響楽団のコンサートに移って、第二部と第三部を観なかったことがある。

もっとも、私の場合には、ダブルブッキングしていて、アンネ・ゾフィー・フォン・ムッターのヴァイオリンを聴きたくてと言うエキスキュースはあるのだが。

この劇、シェイクスピア時代は舞台に掛けられていた様だが、18世紀と19世紀には、その凄惨さとシェイクスピア作品ではないと言う疑惑等の為に殆ど演じられることはなかった。

20世紀に入って、1923年に、オールド・ヴィック劇場でシェイクスピア全戯曲上演の為に、最後に残っていたトロイラスとクレシダと共に上演されたが非難轟々だったらしい。

やっと認められたのは、1955年に、ストラトフォード・アポン・エイヴォンの今のロイヤル・シェイクスピア劇場で、若きピーター・ブルックが演出し、ローレンス・オリヴィエのタイタス、ビビアン・リーのラヴィニア、アントニー・クエイルのエアロンの「タイタス・アンドロニカス」の舞台である。

これが、ピーター・ブルックの演出家としての登竜門であったとも言う。

タモーラの悪辣な王子2人に手篭めにされて舌と両手を切り落とされたラヴィニアの傷を表す為に、口と両手首から血染めのリボンをたらしたと書かれているので、今回の蜷川演出と同じなのであろうか。

隣のお嬢さんが帰ってしまったのも、この恰好で森を彷徨うラヴィニア(真中瞳)を観た後だった。

ところで、省略なしに全編シェイクスピア・オリジナルでの公演は、1987年に、ストラトフォードのスワン劇場でのデボラ・ワーナー演出のRSCの舞台だと言う。

BBCの全シェイクスピア劇の舞台とアンソニー・ホプキンス主演の映画等がビデオに残っているいるようであるが、私の手元にあるDANIEL ROSENTHALの「SHAKESPEARE ON SCREEN」には、何の記述もない。

この蜷川幸雄の舞台は、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー(RSC)のシェイクスピア・フェステイバル(The Complete Works)に招待されて、6月にロイヤル・シェイクスピア劇場で演じられる。

RSCのホームページには、口から赤いリボンを垂らす真中瞳のラヴィニアを抱きしめて号泣する吉田鋼太郎のタイタスの写真が掲載されていて、シェイクスピアでも最も血生臭い劇を、東洋と西洋の伝統を、視覚的に目を見張るような表現力と審美眼で融合させた伝説的な演出家蜷川幸雄の絶賛を博した作品だとして紹介されている。この素晴しい作品は、舞台では一滴の血も流れないが、我々の心から流れる血は測り知れないことを証明する、とまで述べられている。

私は、イギリスのシェイクスピアの舞台も蜷川の舞台も可なり観て来たが、最近の蜷川の世界は、日本のと言うか東洋のと言うか、蜷川の心象風景を色濃く反映しながらも、RSCやロイヤル・シアターやグローブ座等のイギリスの伝統的なシェイクスピアの舞台と全く異質感を感じさせない、ある意味では互角に組んでそれを越えた凄い舞台を作り出しているように感じている。

劇場の玄関を入ると、長いローブ風のダウンジャケットのような真っ白なコートや兵士の上着、旗竿、死体の入った棺、面や兜、色々な舞台衣装や道具が並べられていて、舞台には、早くから役者達が出ていてウロウロしたり談笑したり、その間をスタッフが行き来していて、時折、役者達が奇声を発している。

舞台後方から大きな「牝狼像」が運び出されて来た。カピトリーノ丘の美術館にあるブロンズ像で、足の間で、ローマの建国者である赤ん坊のロムルスとレムス(これは16世紀の補作)が乳を飲んでいるものだが、そっくりそのまま白い石膏彫刻に設えられていて、これが、殆ど最初から最後まで舞台に存在する唯一の舞台セットである。

舞台は、八型に左右に白い壁面があり、正面は壁になったり開いたりで、この3面が出入り口を兼ねていて、3本の客席の通路が、歌舞伎の花道の役割を果たしていて、時には、客席がローマ市民になって拍手をする。

「そろそろ、行こうか。さあ、始めよう。」蜷川幸雄の掛け声で幕が開く。

この舞台は、やはり、日本最高のシェイクスピア役者の1人である吉田鋼太郎あっての舞台で、非常に安定した重厚な演技が光っている。

もともと、善悪ハッキリしているタモーラやエアロンと違って、このタイタスの意志なり本心が何処にあるのか分からないと言うか、特に皇帝サターナイナスに対しては筋の通らない言動や行動が可なりあるのだが、そこを上手く捌きながら、ローマの勇将としての苦悩を上手く演じている。

特に後半の娘ラヴィニアへの親としての愛情表現や復讐の鬼と化してからのタイタスの演技には鬼気迫るものがあり凄い。

タモーラの麻実れいは、女王としての品格と威厳を保ちながら、皇帝を欺いて情夫のムーア人に溺れる何処か隠微なメスの性格を併せ持ち、なおかつ、子供への溺愛と長男を虐殺された恨みに復讐に燃える残忍な王妃を実に器用に演じていて魅力的である。

徹底した悪役、女王タモーラの愛人であるエアロンを演じている小栗旬だが、若さの所為か、ワルとしての凄味と迫力にやや欠けるが、ニヒルで人生を斜交いに見ている何処か得体の知れない悪人を一生懸命に演じていて将来が楽しみである。

先の蜷川の「間違いの喜劇」で主役のアンティフォラス兄・弟を演じて好評だったが、今回は、全く性格の違う役作りを無難にこなしていた。

若いのだから、野村萬斎のようにイギリスへ行ってRSCでの修行などどうであろうか。

タイタスに推挙されて皇帝になりながらタイタスを痛めつけるサターナイアナスを鶴見辰吾は、恰好良く演じていて、アクのない演技が清清しい。

この舞台で一番注目を集めて聴衆を悲歎に突き落とすラヴィニアの真中瞳だが、どうしてもニュースステーションでスポーツ報道でとちっていた頃の姿を思い出すのだが、中々素晴しい舞台女優に育っていて正直な所ビックリしてしまった。

特に、陵辱後の、台詞なしで身体だけで演じる悲惨な演技や意を決してからの表情など実に上手い。

もう1人、重要な役者はタイタスの弟で護民官マーカスを演じた壌晴彦、陵辱されたラヴィニアを追いかけて呼びかける47行に及ぶ詠うような長台詞が白眉。

とにかく、全編悲惨と凄惨を絵に描いたようなこの舞台でタイタスの苦悩を少しでも癒すのはこのマーカス、重要な役どころだがベテランの味で、舞台を引き締めていた。

最後に、黒人の情夫エアロンが王妃タモーラに生ませた黒い赤ちゃんを抱いて舞台に残ったタイタスの孫(少年)が、中空を仰いで、ああーと長い絶叫を5回繰り返して幕が下りる。