こんな具合に、少年時代「本所小僧二世」と呼ばれた木村義雄十四世名人の誕生の地の痕跡が墨田区にあるわけですが、隅田川駒形橋のすぐ近くです。墨田区の昔の名称が本所区だったわけで。このあたりが駒形という町名なのは、将棋とは関係がないようです。全くの偶然。

ついでに、このすぐ近所に本所中学校があるのですが、そこには王貞治の記念碑があるらしいのです。王さんも少年時代をこの辺で過ごしたのですね。

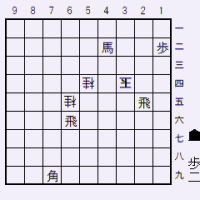

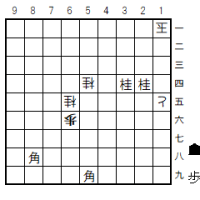

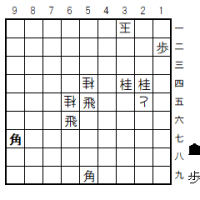

(図は▲5八金左まで) △3四銀 ▲7八玉 △6二金 ▲6八銀上

「▲5八金左」は木村義雄の「これで勝ちますよ!」という気合の入った一着。左の金でこの将棋を支配しようと企んでいます。

その前の坂田三吉の「△3二金」が、「振り飛車だけど攻めまっせ」という構えで、それに応えて木村がグイッと前に出たというところ。今も昔も、振り飛車に対してこのような金上がりは見られません。木村オリジナルです。

「6八玉」のままで玉の移動を後にして先に「5八金左」というのが機敏な動き。これは坂田の早い△2四歩に備えたもの。飛交換になっても王手(△2八飛)にならないようにした。

今ではポピュラーな、この向かい飛車で3二金として2四歩と後手から攻める形、僕はこれ以前の棋譜では見たことがないのですが、この時代にはアマチュア等がすでに指していたのでしょうか。当時の観戦記もそれほど驚いた様子でもないんですよね。どうも明治大正期は残っている棋譜が少なくて残念です。(この対局は1937年、昭和13年です)

「棋譜でーたべーす」でちょっと探してみましたが、するとこんな棋譜が。

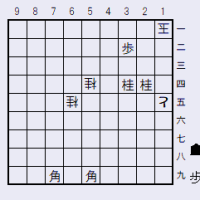

参考図1

参考図1先手斎藤平八と後手磯部林蔵という人の将棋で、1821年のもの。江戸時代ですね。これが「攻める向かい飛車」のルーツかも。ただしその後は3二金とはせず、5二金左としていますが。

ついでに「坂田流向かい飛車」の話を。

前回記事でもその図面を載せましたが、のちに「坂田流向かい飛車だ!」と大うけしたこの後手番の指し方は、坂田三吉オリジナルではありません。もっと前に指した人が記録にあるようですし、坂田三吉が指したのは1919年の土居市太郎戦のみ。この時の対局の場所は関西の宝塚で、もしかしたらギャラリーの多いところで指したのかなあと思います。だから、うけたのでは、と。

それでその将棋ですが

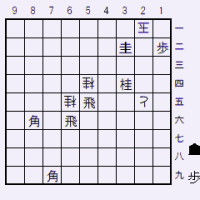

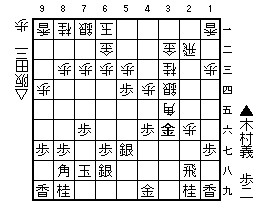

参考図2

参考図2こんなふうになりまして…、つまり私たちがすぐ想像するような「攻める向かい飛車」の展開ではないんですね、その時の坂田流向かい飛車は。3三の金は3二に引いて、桂を跳んで2一飛とする受け身の形。

このあと、図のように土居市太郎が▲5五歩とつっかけまして中盤となり、例によって坂田が得意の「自陣角」を打つんです。ところがそれがすぐに歩で取られてしまって坂田不利に。ところがごちゃごちゃやっているうちに逆転、坂田勝ちという将棋。

その将棋も結局、後々の解説では「坂田の打った角が悪い手で…」という解説になるのですが、全体的な流れで見ると、角を犠牲に坂田三吉の得意な力のねじり合いに持ち込んで勝った、と見られなくもないんですよ。

なんにせよ、当時最強者だった土居市太郎に勝ったわけですから、大阪のファンはそれは歓喜したでしょう。

「南禅寺の決戦」に戻りましょう。

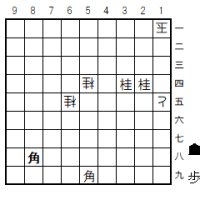

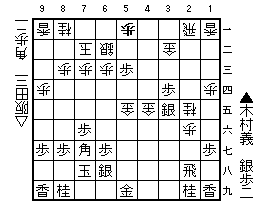

△6一玉 ▲4七金 △2四歩

さて上図は23手目▲6八銀上まで進みました。

このあと△6一玉▲4七金となって、そこで△2四歩と坂田は仕掛けたのですが、この図で、居玉のままで△2四歩▲同歩△同飛と仕掛けるのはどうなのか、と素人の僕が考えました。飛車交換になるなら、居玉のほうが飛車の打ち込みがない、という理由で。△2四歩▲同歩△同飛に、先手が▲2六歩なら、これは後手が得だ。

でもこれはたぶん、△2四歩▲同歩△同飛▲同飛△同角にたぶん▲5四歩で先手優勢になるのでしょうね。以下△5四同歩▲4四角に、△2二歩なら▲6二角成で、結局これは飛車を打ち込まれてしまう。駄目ですね。

しかし、では△6一玉のときに坂田さんが仕掛けたのはなぜだろう。それがわからない。もう一手△7二玉と玉を移動してから攻める方が良さそうなのに。

この疑問は専門家でも同じのようで、大山康晴の解説も、ここでの仕掛けを否定している。常識的に考えてそうだよなあ、と思う。

ということは、先手木村の24手目▲4七金が来たから、坂田は△2四歩と仕掛けたということか。もし坂田が仕掛けず、△7二玉としていたら、やはり木村は▲3六歩だろうか。だとしても、それで後手坂田がすぐに不利になる順があるのだろうか?

△7二玉▲3六歩△同歩▲同金△3五歩▲2六金でしょうか? その後▲3八飛(▲37桂かも)とする…、 それが坂田さんは嫌だった?

それとも、▲4七金の状態をチャンスとみたか。

このあたり、僕にはわかりません。

大山解説も詳しくはなく、「△7二玉がまさる」とし、そのまま(3二の)左金を玉に近寄せるのが正しいとなる。大山名人なら、勝負はまだ先、としてそれでいいのでしょう。「木村の金を上ずらせた」と考えて、仕掛けずに戦機を先送りにする。

でも坂田三吉はたぶん違うのでしょうね。

そこで無理矢理、僕なりに解釈してみました。

坂田将棋は攻めの棋風というわけでもない。しかし序盤から何かしら動きを見せることが多い。そしてそれでたびたび不利になって、そこから耐える展開が続く。そして逆転、というのが坂田三吉のよくある勝ちパターンだ。

つまり、坂田さんが得意なのは、「中盤」ではないか。延々としぶとく小競り合いの続く中盤戦、それが坂田三吉の名局には多い気がする。だから坂田さんは「早く中盤にしたい」というそういう将棋なのではないか。多少不利でも、「中盤の小競り合いが続けば最後には勝つ」それが坂田将棋なのでは? 1980年代の谷川浩司は「早く終盤になればいい」と言ったが、坂田さんは「早く中盤に…」と思っている、それが誰が見ても一手早そうに見える△2四歩の仕掛けではないだろうか。ミスではなく、坂田独特の勝負術。

理屈から言えば「△7二玉」が絶対正しい。でも坂田流は「△2四歩」だ。

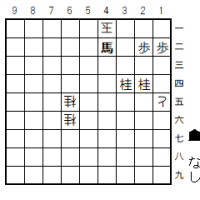

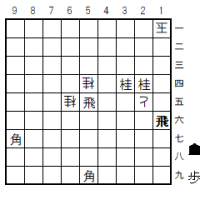

▲2四同歩 △同角 ▲5四歩 △3三桂 ▲3六歩 △2六歩

▲3五歩 △同角 ▲3六金

まあとにかく、坂田は△2四歩から仕掛けたのです。

△3三桂(30手目)は6時間の長考だったそうだ。(長いね~。)

持ち時間が各30時間なので、一手に6時間などあっても不思議ではないが、それにしても…、まるで苦行だよなあ。

木村義雄も、このあたりは1手に2時間とか使って慎重に指している。ここが勝負所と言ってもよい。

この対局の記録係は、ずっと後に中原誠(十六世名人)の師匠となる高柳敏夫。彼はこの時の坂田三吉翁の姿を「映画の中の殿様のようで、実に絵になっているんですよ」と振り返っている。

二月の対局で、戦前の、寺の中だから、寒い。対局場には金属製の火鉢が置いてあり、坂田は一手指すとその火鉢に手をかざす。それがさまになってかっこよかった、という。

この時、高柳敏夫16歳。

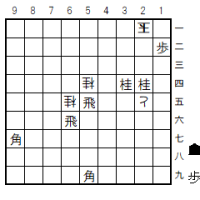

△7二玉 ▲5三歩成 △同金 ▲2五歩 △6二銀 ▲5九金 △1四歩

それでこうなりました。

木村は3五金と角を取れますが、すぐには取りません。

この将棋は本来は守備に使う先手の左金、そして坂田の右金が五段目まで出てくるという将棋になります。他にも印象的な金打ちがあり、こうしてみると木村名人の駒使いをよく表す駒は「金」なのかもしれないなあ、と思いました。(大山名人の「金」とは違う種類の。)

それと5七の銀も注目です。これは前回記事でお伝えしたようにこの位置の銀が居飛車の攻守の要と考えられていた、その銀です。これを木村がどう活用するか。

坂田△6二銀。木村▲5九金。お互いに守備を引き締めます。

坂田△1四歩。これは次に△1三角という手も選択できます。さあ、やって来い、という手。

ということで、木村、ここで▲3五金と行った!

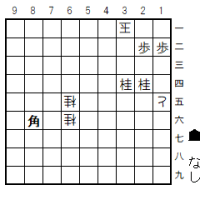

▲3五金 △同銀 ▲3四歩 △2五桂 ▲4五歩 △2四飛

▲4四歩 △5五歩 ▲同角 △4四金 ▲4六銀

ほら、ついに後手の左金が四段目に出てきました!

この辺は自分らでもこう指す、という流れ。

…いや、そうではない、▲4六銀は指せない。角逃げるか、角切るかだよね、私らは。

(大山解説では、4六銀を「好手」とし、「7七角と引いても悪くはないが、5五歩と角道をとめる手を許すと…」という感じで書いている。)

このあたり、僕は木村義雄の手に、“小気味いい流れ”を感じるんですよね。

▲4六銀となって、面白い形が出現しました。この構図を木村名人は描いていたのです。

序盤に「▲5八金左」とした金が「3五」まで駆け上がり、今度は角を犠牲に「5七銀」がやはり「3五」に駆け上がる。なんとも素晴らしい! すばしっこい天才少年が盤上を走り回るようではないですか! (木村はすでに32歳でしたが。)

この辺で木村さんには心の余裕も生まれてきたようで、晩飯には少しの酒を付けるということもしたそうです。自分の優勢を確信できたんですね。

(思い出してもらうために書きますが、この将棋は1週間かけて指しています。)

△5五金 ▲3五銀 △2一飛 ▲7七角 △4五金打 ▲5三歩 △5一歩

さて、「坂田の右金」はついに5五に。

その角をねらう木村の▲7七角に、△4五金打。 ここに打ったもう一つの金は、元々は「木村の左金」だったあの金です。さて、この二枚の金の行方は、どうなる!? (そういうゲームじゃないんですが。)

ここであなたなら、どう指します?

「南禅寺の決戦5」につづく