ノモンハン事件について~ 書こう、書こうと思いながら、日数だけが過ぎていきました。

毎年、8月になると戦争についてメディアが一斉に特集番組を組むことを『戦争月間』という、というようなことを新聞で読みました。8月以外は忘れているという皮肉も感じられる、とありましたが、それでも それまで全く知らずにいた歴史的事件、知れば知る程、「ノモンハン事件」は「事件」というより旧ソ連と日本の戦争と呼んでいい規模のものではないか?と。昨年はインパール作戦でしたが、今年、NHKが特集を組んだのは、第二次世界大戦に日本が参戦する前に起こった 「ノモンハン事件」についてでした。

ノモンハン事件について当時の新聞は、”敵の戦闘機、〇〇機云々”と、関東軍が発表する数字をそのまま記事にしたらしいですが、詳細については、意図的に国民には伏せられていた、ということでした。『はじめてのノモンハン事件』著:森山康平(2012年PHP新書)より。以下、この記事の引用抜粋はすべて『はじめてのノモンハン事件』からです。本来であれば、複数の参考文献に当たるべきですが、今回は 無知な自分がノモンハン事件を知る導入部分として…ということでご了承下さいませ。メディアで観たこと、断片的に知ったことを次は実際に書物で読んでみたい、その事件が起こった頃、日本は世界の中で、どのような状況下にあったのか、もう少し詳しく知りたいと思ったことがきっかけです。

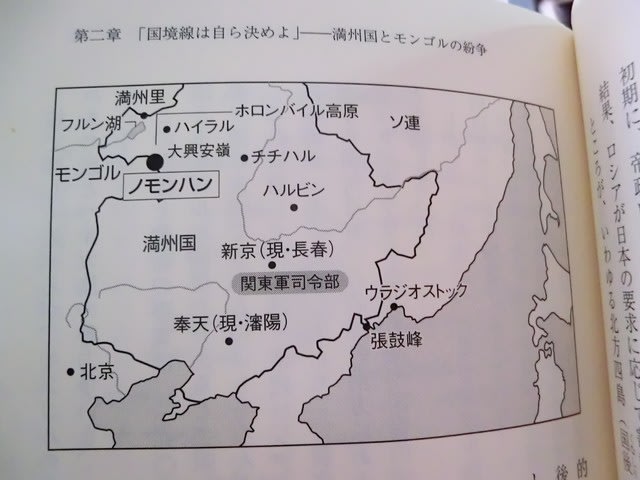

ノモンハンは何処にあったのか?

当時の地図です。(51ページ)清王朝が倒れた後、中華民国へ、そして上記の地図が中華民国は認めないにしろ、当時の日本の認識地図ということになるでしょうか。

事の始まりは、モンゴル(…とはいえソ連)、そして満州国(日本、もっと細かく言えば関東軍)の間に、国境線を巡る ”いざこざ”が存在した、というところから。

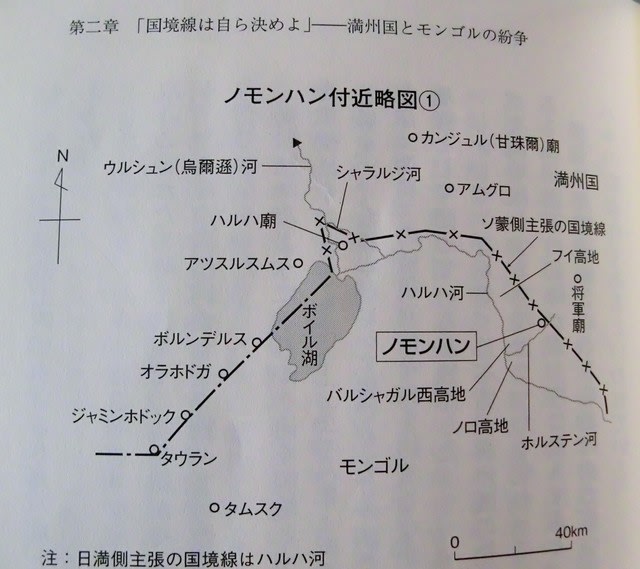

53ページより抜粋

53ページより抜粋

日本側が主張する国境線はハルハ河。帝政ロシアが1906年(明治39年)に作成した地図や中華民国参謀本部が1918年に作成した地図を根拠としたそうです。 一方、ソ連とモンゴルが主張する国境線は清朝時代に紛争が絶えなかったハルハ族とバルガ族の勢力争いを清王朝が1724年に調停し裁断したラインなのだそうです。ハルハ族はその後、モンゴルという国を作り、バルガ族は満州国に組み込まれたのだから、その境界線が そのままモンゴルと満州国の国境で治まっていれば良かったものを…と思うのは、自分が のちの世の人だからでしょうか。

世界情勢における当時の日本の状況はどうであったか、というと…

支那事変(1938年10月、ノモンハン事件の前年)

こちらは「事変」ではなく「日中戦争」と現在は呼ばれていますが、米国(ハルノート)の日本に対する輸出規制等により孤立を深めていた時期。当時の日本軍は日中戦争の最中で、蔣介石は村一つを水没させ、自国の人民の命を犠牲にしてでも徹底抗戦。戦闘機等近代兵器を持たない当時の中国に対し、地上戦のみならず、日本陸海軍航空隊は重慶を空襲していた…これにより市民4300人が死亡。参謀本部の稲田大佐は、中国に勝つことを最優先とし、このような時期に、「ソ連との大規模な戦に発展するかもしれない紛争を引き起こしてはならない」と強調。(78ページ11行)

何処に書いてあったか、誰の台詞だったかは忘れましたが、砂漠で何もない場所を多少つつかれたからと言って反応するな、たいして違いはない、放っておけ、近代的兵器を揃えるソ連を相手に戦えない、それより中国だというのが、その頃の参謀本部に流れる空気だったようです。

最初は関東軍司令部も慎重で、「ソ連蒙軍が一歩、国境超えしたからといって早急に、しかも不用意に出動するのは急襲成功の道ではない。」と出動に積極的だった小松原師団長に告げている。(84ページ)要するに出動は見合わせよ、ということだが、NHK特集でも触れていたように、はっきりと「今は出動するな!」と言わない、これが当時の「高級軍人のたしなみ」だったとか。今現在も、はっきりと物を言わないのが日本人の伝統的気質だとは思うのですが…。 このはっきりしない”曖昧さ””が 「独断専行のタムスク爆撃」を生み、更に極限になってくると、引くにひけない、No(ノー)といえない、全体主義的な心理状態へと次第に追い込まれていったのではないか…と。

「慎重論」に対し、辻正信参謀は、ありとあらゆる場面で一貫して「積極一撃論」を展開。

ソ連&モンゴルとの戦闘については割愛しますが、兵器も兵士の数においても圧倒的不利 な日本が大敗し、司令部との連絡網も途絶えた中、戦場で指揮を執った井置中佐は脱出を決断。当初の司令部の命令は「陣地死守」。それは形式上は命令違反だが、停戦後、井置中佐は自決を強要されている。(267ページ)

な日本が大敗し、司令部との連絡網も途絶えた中、戦場で指揮を執った井置中佐は脱出を決断。当初の司令部の命令は「陣地死守」。それは形式上は命令違反だが、停戦後、井置中佐は自決を強要されている。(267ページ)

戦後、「辻参謀があの場にいれば、どう戦ったというのか」と問うた人もいたらしい。

多数の参考文献からなる著書、「はじめてのノモンハン事件」を読む限り、折角、生き延びた戦場指揮官に対する自決の強要には、NHK特集同様、やはり疑問が残ってしまう。

NHK特集では、彼の身内がTV取材に答えていました。他に主犯がいる筈で、誰かの命令に従ったに過ぎないといった趣旨を述べていた通り、辻正信氏も戦後、著書を残しているので、それを取りあえず読まないことにはフェアではないと確かに思います。

2万人を超える死者を出したノモンハン事件終結後、日本は第二次世界大戦へ…という道を辿ることになるのです。

参謀本部

参謀本部

伊藤桂一「静かなノモンハン」、半藤一利「ノモンハンの夏」を見ています。司馬遼太郎は膨大な資料と聞き書きをそろえたようですが断念したようです。森山康平「初めてのノモンハン」読んでみようと思います。

この事件を取り上げていただきありがとうございました。

「ノモンハン事件」は、自分にとって この夏に与えられた個人的な宿題のような気がしていました。

本来はもっと多くの参考文献にあたるべきなのですが、取りあえず書き始めてみました。

半藤一利さんは、『日本の一番長い日』を書かれた方でしょうか?(間違っていたらすみません!)

「ノモンハンの夏」是非読んでみたいと思います。伊藤桂一さんの「静かなノモンハン」も。

2冊も紹介して頂きありがとうございます。

丁寧に調べ、記事にされましたね。

まち歩きをしているとノモンハン事件関連の碑にであい、ノモンハン事件で多くの人々が死んだことを知っただけでした(ので勉強になりました)。

頁を編集しています、時間あるときよければみてください。

(比治山陸軍墓地)ノモンハン事件戦歿者慰霊碑(昭和52年)

http://yutaka901.fc2web.com/page7dch.html

(福山地区)ノモンハン戦没者慰霊碑(昭和53年)

http://yutaka901.fc2web.com/page05gx41.html

昨年の記事にコメントして頂き、嬉しいです。

広島に石碑があることは、耳にしたことはありましたが、昭52年、昭和53年というと、比較的新しいですよね。

リンク先、石碑に関する記事を読ませて頂きました。

こちらこそ勉強になり、感謝致します。

有難うございました