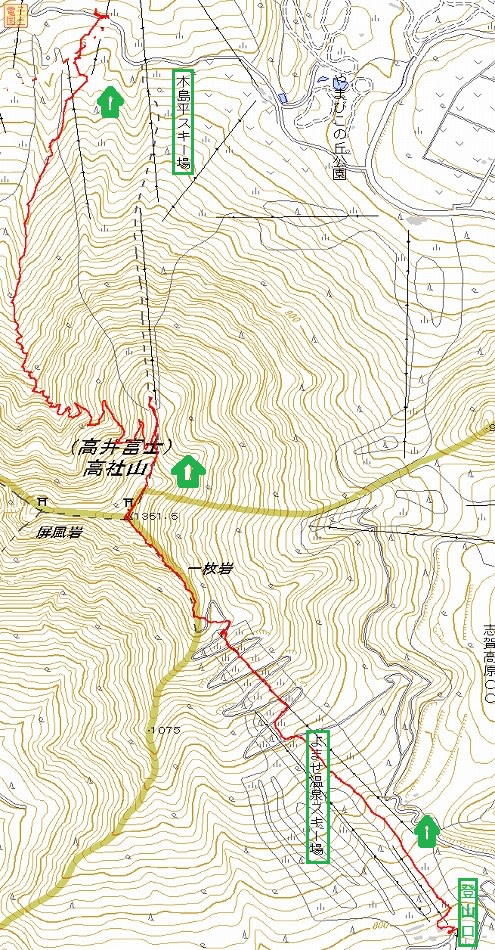

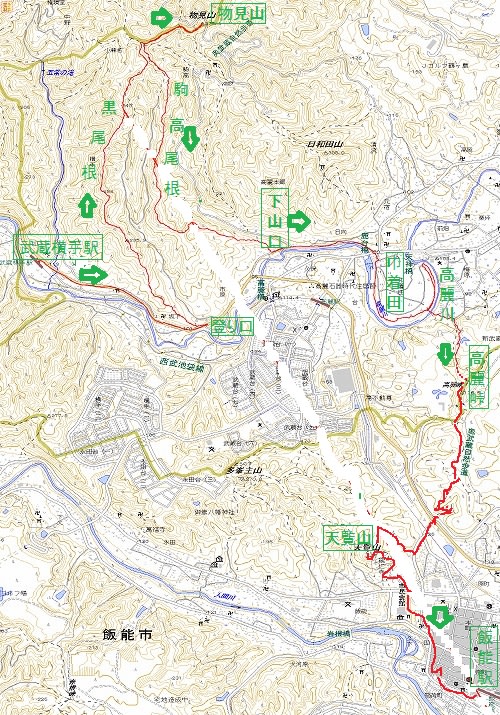

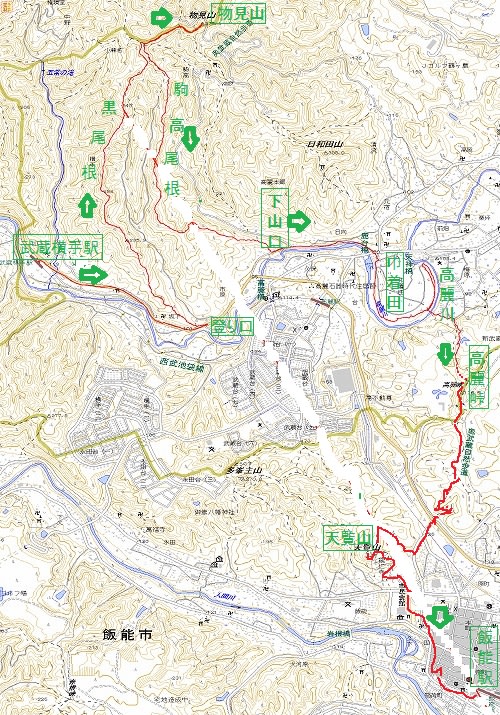

埼玉:物見山~巾着田~天覧山

2012年9月27日(木)

Sクラブ山行に参加する

物見山へは、坂下から取り付く。

取り付き地点には例によってテープ等、一切無い。

墓地が点在する桧林の中を登る。

「黒尾根」の標識が樹木に巻いてある。

炭焼き窯跡や落とし穴のような窪地が見られる。

送電鉄塔17号と65号を過ぎると物見山は近い。

物見山には1等3角点があるが展望は得られない。

物見山からの下りは、奥武蔵自然歩道ではなく駒高尾根を通る。

駒高尾根、登りにとった黒尾根ともども、地形図には掲載されていないが、

よく歩かれている。

下り口に着き、高麗川沿いに東へ向かう。

ヒガンバナの観光名所である巾着田帰りの人達とすれちがう。

高麗川にぐるっと取り囲まれた巾着田にヒガンバナが根付いたのは今をさる40年前のことらしい。

高麗川が氾濫した時に運ばれてきた球根が1斉に咲き揃ったものだとか。

ヒガンバナ観察で、すっかりお散歩気分になる。

靴の紐をゆるめたり、ストックを仕舞いこんだりするも、未だ1時間半ほど山歩きが残っていた。

富士山のビューポイントがある高麗峠を経て、天覧山に登る。

この時間とて、富士山は見えない。

明治天皇が登られた天覧山は展望が良い。

帆掛け舟の形をした大岳山だけは、すぐ同定できる。あとは判らない。

モミジ参道の能仁寺を通り、飯能駅まで歩く。

《往路》

JR長津田駅6:09(¥860)

⇒八王子6:40-7:00(八高線)

⇒東飯能7:41-7:52(西武秩父線¥170)

⇒武蔵横手8:01

《帰路》

飯能駅16:09(副都心線¥670)

⇒渋谷17:19

《歩程》

武蔵横手駅8:30~坂下登り口8:52~p235.9=9:25~物見山10:47

~日向下り口12:43~巾着田13:12-13:46~高麗峠14:00

~天覧山15:05~能仁寺15:34~飯能駅16:00

行動時間 7時間30分

地形図2.5万:飯能

*****

武蔵横手駅から「ヤギさん」が見える

坂下登り口

祠

桧植林

東電巡視路17号方向へ歩く

黒尾根にのる

17号送電塔

p235.9m

ここは黒尾根

標高点345m

物見山へ

物見山3角点

駒高尾根へ

駒高尾根下り口

巾着田ヒガンバナ競演

高麗峠へ

高麗峠

3角点

天覧山

展望・市街地

スカイツリーらしき塔見ゆ

能仁寺

チヂミザサ

アメリカセンダングサ

?

ホトトギス

*********

トップに戻る

2012年9月27日(木)

Sクラブ山行に参加する

物見山へは、坂下から取り付く。

取り付き地点には例によってテープ等、一切無い。

墓地が点在する桧林の中を登る。

「黒尾根」の標識が樹木に巻いてある。

炭焼き窯跡や落とし穴のような窪地が見られる。

送電鉄塔17号と65号を過ぎると物見山は近い。

物見山には1等3角点があるが展望は得られない。

物見山からの下りは、奥武蔵自然歩道ではなく駒高尾根を通る。

駒高尾根、登りにとった黒尾根ともども、地形図には掲載されていないが、

よく歩かれている。

下り口に着き、高麗川沿いに東へ向かう。

ヒガンバナの観光名所である巾着田帰りの人達とすれちがう。

高麗川にぐるっと取り囲まれた巾着田にヒガンバナが根付いたのは今をさる40年前のことらしい。

高麗川が氾濫した時に運ばれてきた球根が1斉に咲き揃ったものだとか。

ヒガンバナ観察で、すっかりお散歩気分になる。

靴の紐をゆるめたり、ストックを仕舞いこんだりするも、未だ1時間半ほど山歩きが残っていた。

富士山のビューポイントがある高麗峠を経て、天覧山に登る。

この時間とて、富士山は見えない。

明治天皇が登られた天覧山は展望が良い。

帆掛け舟の形をした大岳山だけは、すぐ同定できる。あとは判らない。

モミジ参道の能仁寺を通り、飯能駅まで歩く。

《往路》

JR長津田駅6:09(¥860)

⇒八王子6:40-7:00(八高線)

⇒東飯能7:41-7:52(西武秩父線¥170)

⇒武蔵横手8:01

《帰路》

飯能駅16:09(副都心線¥670)

⇒渋谷17:19

《歩程》

武蔵横手駅8:30~坂下登り口8:52~p235.9=9:25~物見山10:47

~日向下り口12:43~巾着田13:12-13:46~高麗峠14:00

~天覧山15:05~能仁寺15:34~飯能駅16:00

行動時間 7時間30分

地形図2.5万:飯能

*****

武蔵横手駅から「ヤギさん」が見える

坂下登り口

祠

桧植林

東電巡視路17号方向へ歩く

黒尾根にのる

17号送電塔

p235.9m

ここは黒尾根

標高点345m

物見山へ

物見山3角点

駒高尾根へ

駒高尾根下り口

巾着田ヒガンバナ競演

高麗峠へ

高麗峠

3角点

天覧山

展望・市街地

スカイツリーらしき塔見ゆ

能仁寺

チヂミザサ

アメリカセンダングサ

?

ホトトギス

*********

トップに戻る

「バクチノキ」

「バクチノキ」