劇団四季が1983年、新宿のキャッツシアターで初演したミュージカル『キャッツ』。以後、日本各地で上演され続け、通算公演回数はなんと1万回、総入場者数は1000万人を越える記録的なロングランとなりました。

これは、1981年初演のロンドン(8950回)、1982年初演のニューヨーク(7485回)を上回る、まさに「伝説のミュージカル」です。

キャナルシティに展示されていたキャッツの衣装とごみのオブジェ。

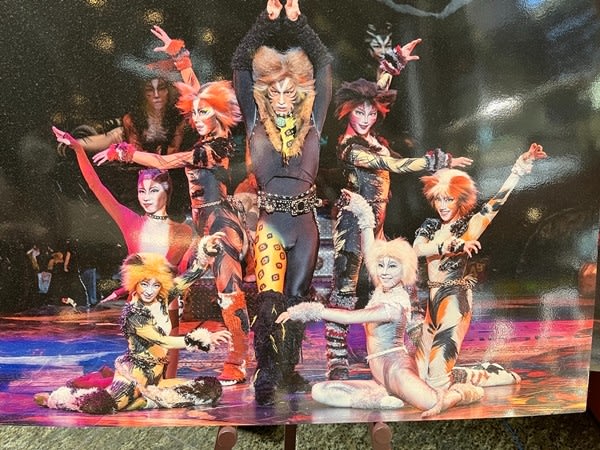

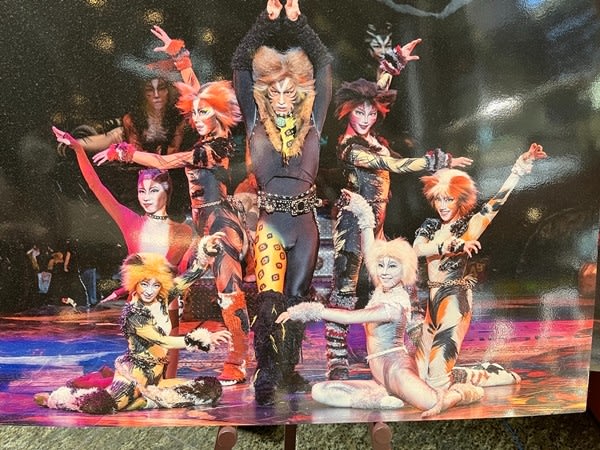

キャッツには、呼び名も性格も風変わりで個性的な24匹の猫が登場します。左はクールでメス猫に人気のあまのじゃく猫、ラム・タム・タガー。右はオス猫をたぶらかす悪女猫、グリドルボーンです。

ミュージカル『キャッツ』の原作は、イギリスの詩人T.S.エリオットの詩集『Old Possum's Book of Practical Cats(ポッサムおじさんの猫とつき合う法)』(通称『キャッツ』)。エリオットがポッサムおじさんの目を通して観察した様々な個性あふれる猫たちの物語です。

躍動感に満ちた魅力的な猫たちを描いた詩集に魅了され曲をつけたのが、やはりイギリスのミュージカル作曲家ロイド=ウェバーでした。詩集『キャッツ』は15篇の詩から成り立っていますが、ウェバーはこのうちの14篇の詩をミュージカルの中で忠実に再現しています。

福岡では、キャナルシティ劇場(旧福岡シティ劇場)が劇団四季の専用劇場として長く親しまれてきましたが、今回の『キャッツ』でその歴史に幕を閉じることになりました。

それでは、ノースビル4階のキャナルシティ劇場に向かいましょう。

キャナルシティ劇場は1996年、劇団四季初の専用常設劇場「福岡シティ劇場」として開館。『オペラ座の怪人』や『キャッツ』、『ライオンキング』、『美女と野獣』など、数々の四季作品が上演されました。2010年、『エビータ』の千秋楽をもっていったん劇団四季の常設公演を終了。以後、「キャナルシティ劇場」としてリニューアルし、四季以外の様々な舞台やコンサートが上演されましたが、2017年から再び四季の通年公演が行われていました。残念ながらこれも、4月17日の『キャッツ』千秋楽をもって終了となります。

ロビーの扉を開けて劇場に足を踏み入れると、舞台と客席が混然一体となった『キャッツ』の世界。猫たちが住み着く都会のゴミ捨て場が広がっています。まるで、猫の世界に迷い込んでしまったかのようです。これらのゴミのオブジェは、観客を猫になった感覚に誘うため、実際の3~5倍の大きさで作られています。

開場から上演5分前までは、自席での撮影が特別に許可されています。福岡のキャナルシティ劇場だけではなく、多くの四季劇場で同じ対応となっているとのことでした。(『アナと雪の女王』東京公演、『はじまりの樹の神話~こそあどの森の物語~』全国公演は対象外)

舞台のいたるところからジェリクルキャッツが姿を現し、ステージ狭しと歌い踊ります。そのための出入口が、なんと50ヵ所も設けられているそうです。(コロナ禍で演出が変更されている部分があり、現在はこれらの出入り口全てが使用されているわけではありません)

人間に飼い馴らされることを拒否して、逆境に負けずしたたかに生き抜き、自らの人生を謳歌する強い心と無限の個性、行動力を持つ猫、それがジェリクルキャッツ(劇団四季HP)

『キャッツ』の舞台となるのは都会の古い路地裏。そこに、24匹のジェリクルキャッツが集まり、満月の晩に舞踏会が開かれます。この夜、「天上にのぼる猫」が決定され、その猫は新たな命を得て、理想の自分に生まれ変わることができる......というストーリー。

全てのジェリクルキャッツの尊敬を集める「長老猫オールド・デュトロミー」、「猫の魔術師ミストフェリーズ」、「鉄道猫スキンブルシャンクス」など、奇妙で風変わりな呼び名の個性的で躍動感あふれる猫たちが、生き生きと描き出されています。「メモリー」の透き通った歌声も印象的。世界で驚異的なロングランとなったのがわかる気がしました。(写真は公式HPより)

過去に上演された舞台のポスター。

九州出身の俳優さんから、キャナルシティ劇場や福岡のファンに向けたメッセージが寄せられていました。

ジェリクルキャッツを演じた俳優の皆さんのサイン。

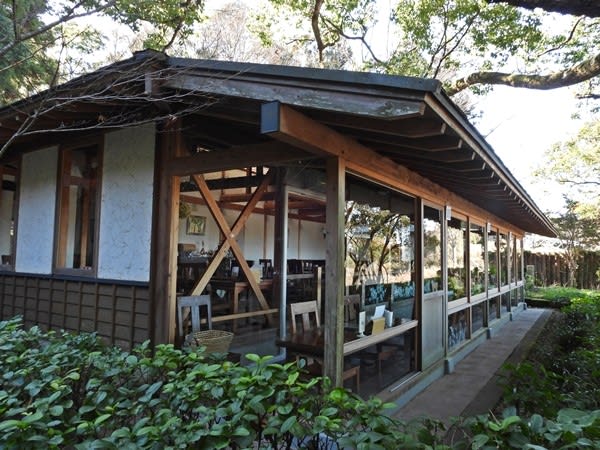

1996年(平成8年)にオープンしたキャナルシティ。こんな運河が施設内を流れています。

暗い過去を背負いながらも再生を願う「娼婦猫グリザベラ」が歌い上げる「メモリー」は、ミュージカル『キャッツ』を体現する曲とも言えます。ところが、原作の詩集『キャッツ』には、グリザベラが登場しないのだそうです。かと言って「娼婦猫グリザベラ」は、ロイド・ウェバーやこのミュージカルに関わった人たちの創作ではありません。

「娼婦猫グリザベラ」は、エリオットが最初の部分だけ書いたものの、子供向けの詩集だった『キャッツ』に収録することなく、未完のまま放置したものなのです。エリオットの死後、未亡人ヴァレリーがその書きかけの詩を見つけ、ミュージカルの根底を流れるテーマをいかにすべきか悩んでいたロイド・ウェバーに手渡しました。この「娼婦猫グリザベラ」の存在によりドラマ性が付加され、初めてロイド・ウェバーが求めるミュージカルとして完成したのだそうです。(公式HPから要約)

これは、1981年初演のロンドン(8950回)、1982年初演のニューヨーク(7485回)を上回る、まさに「伝説のミュージカル」です。

キャナルシティに展示されていたキャッツの衣装とごみのオブジェ。

キャッツには、呼び名も性格も風変わりで個性的な24匹の猫が登場します。左はクールでメス猫に人気のあまのじゃく猫、ラム・タム・タガー。右はオス猫をたぶらかす悪女猫、グリドルボーンです。

ミュージカル『キャッツ』の原作は、イギリスの詩人T.S.エリオットの詩集『Old Possum's Book of Practical Cats(ポッサムおじさんの猫とつき合う法)』(通称『キャッツ』)。エリオットがポッサムおじさんの目を通して観察した様々な個性あふれる猫たちの物語です。

躍動感に満ちた魅力的な猫たちを描いた詩集に魅了され曲をつけたのが、やはりイギリスのミュージカル作曲家ロイド=ウェバーでした。詩集『キャッツ』は15篇の詩から成り立っていますが、ウェバーはこのうちの14篇の詩をミュージカルの中で忠実に再現しています。

福岡では、キャナルシティ劇場(旧福岡シティ劇場)が劇団四季の専用劇場として長く親しまれてきましたが、今回の『キャッツ』でその歴史に幕を閉じることになりました。

それでは、ノースビル4階のキャナルシティ劇場に向かいましょう。

キャナルシティ劇場は1996年、劇団四季初の専用常設劇場「福岡シティ劇場」として開館。『オペラ座の怪人』や『キャッツ』、『ライオンキング』、『美女と野獣』など、数々の四季作品が上演されました。2010年、『エビータ』の千秋楽をもっていったん劇団四季の常設公演を終了。以後、「キャナルシティ劇場」としてリニューアルし、四季以外の様々な舞台やコンサートが上演されましたが、2017年から再び四季の通年公演が行われていました。残念ながらこれも、4月17日の『キャッツ』千秋楽をもって終了となります。

ロビーの扉を開けて劇場に足を踏み入れると、舞台と客席が混然一体となった『キャッツ』の世界。猫たちが住み着く都会のゴミ捨て場が広がっています。まるで、猫の世界に迷い込んでしまったかのようです。これらのゴミのオブジェは、観客を猫になった感覚に誘うため、実際の3~5倍の大きさで作られています。

開場から上演5分前までは、自席での撮影が特別に許可されています。福岡のキャナルシティ劇場だけではなく、多くの四季劇場で同じ対応となっているとのことでした。(『アナと雪の女王』東京公演、『はじまりの樹の神話~こそあどの森の物語~』全国公演は対象外)

舞台のいたるところからジェリクルキャッツが姿を現し、ステージ狭しと歌い踊ります。そのための出入口が、なんと50ヵ所も設けられているそうです。(コロナ禍で演出が変更されている部分があり、現在はこれらの出入り口全てが使用されているわけではありません)

人間に飼い馴らされることを拒否して、逆境に負けずしたたかに生き抜き、自らの人生を謳歌する強い心と無限の個性、行動力を持つ猫、それがジェリクルキャッツ(劇団四季HP)

『キャッツ』の舞台となるのは都会の古い路地裏。そこに、24匹のジェリクルキャッツが集まり、満月の晩に舞踏会が開かれます。この夜、「天上にのぼる猫」が決定され、その猫は新たな命を得て、理想の自分に生まれ変わることができる......というストーリー。

全てのジェリクルキャッツの尊敬を集める「長老猫オールド・デュトロミー」、「猫の魔術師ミストフェリーズ」、「鉄道猫スキンブルシャンクス」など、奇妙で風変わりな呼び名の個性的で躍動感あふれる猫たちが、生き生きと描き出されています。「メモリー」の透き通った歌声も印象的。世界で驚異的なロングランとなったのがわかる気がしました。(写真は公式HPより)

過去に上演された舞台のポスター。

九州出身の俳優さんから、キャナルシティ劇場や福岡のファンに向けたメッセージが寄せられていました。

ジェリクルキャッツを演じた俳優の皆さんのサイン。

1996年(平成8年)にオープンしたキャナルシティ。こんな運河が施設内を流れています。

暗い過去を背負いながらも再生を願う「娼婦猫グリザベラ」が歌い上げる「メモリー」は、ミュージカル『キャッツ』を体現する曲とも言えます。ところが、原作の詩集『キャッツ』には、グリザベラが登場しないのだそうです。かと言って「娼婦猫グリザベラ」は、ロイド・ウェバーやこのミュージカルに関わった人たちの創作ではありません。

「娼婦猫グリザベラ」は、エリオットが最初の部分だけ書いたものの、子供向けの詩集だった『キャッツ』に収録することなく、未完のまま放置したものなのです。エリオットの死後、未亡人ヴァレリーがその書きかけの詩を見つけ、ミュージカルの根底を流れるテーマをいかにすべきか悩んでいたロイド・ウェバーに手渡しました。この「娼婦猫グリザベラ」の存在によりドラマ性が付加され、初めてロイド・ウェバーが求めるミュージカルとして完成したのだそうです。(公式HPから要約)