デジタル機材の耐久性は、どれぐらいあるのだろうか。既にこの機材で動画を300本以上撮ってきた。もちろんその程度でびくともしないのだろう。

当時調達するとき、映像用はプロユース機材をのぞけば、あとはミラーレス一眼レフ位しかなかった。ミラーレス一眼レフの画質は大変良いが、いかんせん屋外の映像撮影では熱停止が必ず発生する。その後になって冷却ファン搭載のカムコーダFX3やFX30が発売された。

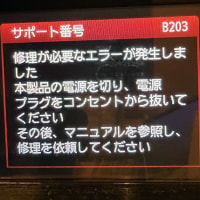

私の機材の熱停止は、4K60Pでセットし10〜15分近く機材を回しっぱなしにすると必ず発生する。なんと京都の時代祭でも熱停止したからさすがに熱停止大魔王は健在だった。そうなるとしばらく撮影を中止して機材を自然に冷やすか、最初から解像度を落として撮影することが必要になる。といって編集を考えればスロー再生やクロップをするので、安易にHDというわけにはゆかない。

解決方法は、冷却まくらをホディと液晶モニターの間に挟み込む。これで冷却されればよいが、執筆時には試みていない。それに現場まで氷の状態で運べる保冷袋が必要になる。食材の場合は調理して現地まで保冷されれば良いから保冷機能が次第に衰えていっても問題はないが、撮影では現地で使うときに保冷機能が最大限働く必要がある。冷気まくらや保冷袋の機能も検証しなければならないし、なによりも重量バランスが変わるのでジンバルの設定も変わる。

そして次なるトラブルが発生する。ジンバルの突然の振動である。これはカメラとジンバルの接合部が緩いと発生するとWEBでは書かれていたが、実際はそうではない。なぜなら緩衝材を入れたが、一向に改善しない。多分機材の設定だろう。レンズ交換をするときは、前のデータが残されている可能性があるからリセットするのだろう。

そんな少し満身創痍状態に近づくと、やはり手持ち撮影にシフトしたい。ストラップを首に回し3点支持で撮影する方法もある。もちろん手持ち撮影の方が使いやすいが動画ではブレを伴う。ブレを感じさせずに撮影するなんて、本当にプロのテレビカメラマンも優秀だねぇ。

(記:2023年9月25日)

iPhon13pro