[『渡辺恒雄 脳内解析 ナベツネだもの』石黒謙吾著、情報センター出版局、2004年11月刊] (2024年12月21日[土])

(2024年12月21日[土])

《本田靖春さん…はそんな読売の現状を憤り、生前こう語っていた。

「僕らの不幸は最も優秀な経営者をボスとして頭にいただいている

ことだと、いつも思っていた。正力さんは天才事業家だけど

新聞をチラシ広告と同じぐらいにしか考えていなかった。

務台さんも『販売の神様』であってジャーナリストじゃない。

その後を受けた渡辺さんもジャーナリストというより政界の人間

ですよね。だから読売でジャーナリストであろうとすると

必ず上とぶつかることになる」》

(『●魚住昭さん: 読売経営者陣と本田靖春さん』)

2024年12月29日、ナベツネこと渡邉恒雄(渡辺恒雄)氏が亡くなった。マスコミは「好意的」なお悔やみ記事が大半を占める異常な状況だと思うが、アベ様同様、功罪の「罪」しか思い浮かばない…。

東京新聞の記事【渡辺恒雄さんは「最後の独裁者」を自認した ジャーナリスト魚住昭が見た「戦後民主主義への功罪」〈評伝〉】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/374601)、《読売新聞グループ本社代表取締役主筆の渡辺恒雄さんが19日、肺炎のため、東京都内の病院で死去した。98歳。》、《新聞とは何か。戦後民主主義とは何か。渡辺恒雄(わたなべ・つねお)さんの訃報を聞いて、私の胸にとっさに浮かんだのは素朴な疑問だった。渡辺さんが戦後マスコミ界を代表する存在だったのは…》。

牧田幸夫記者による、東京新聞の記事【渡辺恒雄氏の「たかが選手が」発言には続きがあった…「球界のドン」死去、元担当記者が明かす実像】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/374580)、《読売新聞グループ本社代表取締役主筆の渡辺恒雄さん(98)が19日に死去した。政界やスポーツ界にも影響力を及ぼした。1996年の巨人オーナー就任以来、渡辺恒雄氏は長く「球界のドン」として君臨した。各球団の赤字経営が表面化した2004年の球界再編騒動では、その権勢を振るう姿を間近で取材した。(元運動部プロ野球担当・牧田幸夫)》、《球界再編問題 2004年6月、近鉄とオリックスの合併構想が表面化し、10球団1リーグ制の流れが急速に進んだ。他社への身売りではなく、合併を選んだことにファンも反発した。両球団の合併が決まると、プロ野球選手会は2リーグ12球団維持を求めて同年9月、プロ野球史上初のストライキを決行した。世論が選手会を支持したことで、経営側は新規参入を確約。楽天球団の誕生につながった》、《◆「巨人パ・リーグ移籍」案も ナベツネ氏の豪腕 「無礼な事を言うな。分をわきまえなきゃいかんよ。たかが選手が!」。渡辺氏の語録の中で、まず思い出すのが、世間の猛反発を招いた「たかが選手」発言だ。表面化した近鉄とオリックスの合併話で、合併の延期を求めたプロ野球選手会の古田敦也会長(当時)がオーナーと話をしたい意向を持っているとの質問に、語気を荒げて言い放った》。

《新聞は「公共財」》…正しい。でも、その「公共財」を使って一体何を行ってきたのか? 権力の監視、権力を批判することも無く、カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」党と寄り添い、壊憲まで先導する始末。

中川紘希記者による【渡辺恒雄氏が君臨した「黄金時代」 「終生一記者」が権力の象徴に… 社説では国会議員を名指しで「ガチ反論」】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/374975?rct=tokuhou)、《読売新聞グループ本社代表取締役主筆の渡辺恒雄氏が98歳で亡くなった。日本最大の販売部数を背景として各界への影響力を持つ一方、政治との距離の近さには常に批判もつきまとった。新聞界を代表した人物の死去は、今後のメディアにどんな影響を及ぼすのか。(中川紘希)》、《◆「保守的な指導者と深い結び付きを持つ新聞業界の大物」 …無所属の福島伸享衆院議員(茨城1区)が思い出すのは、2016年2月の衆院予算委員会で新聞を対象とした軽減税率の導入について質問したときのことだ。「新聞だけがなぜ生活必需品と言えるのか。安倍首相(当時)がマスコミ関係者と会食をしているから対象としたのか」とただすと、翌日の読売新聞の社説に新聞は「公共財」と反論され「全くの的外れだ」と名指しで批判を受けた》、《◆「戦後自民の内側を報じたが、権力に入り込みすぎた」 後になって読売社内の関係者から渡辺氏本人が書いた、と聞かされたという。「質問が核心を突いたのだろうと思った。国会の質問を受けて即座に社説で反論できるような権力を持つ人は、あの人しかいないだろう」と振り返った。現代日本政治が専門の神奈川大の大川千寿教授は「政治家に深く関わることで、戦後の自民党派閥がどう日本政治を動かしてきたか、内情を明らかにした人。ただ権力の監視というメディアの役割からすると、『入り込みすぎだ』との評価は免れない」と指摘する》。

《渡辺さんは1994年に自衛力の保持を明記した憲法改正試案を発表》…報道者がやるべきことか? 単なる政界のフィクサー気取りの下足番新聞元主筆だった。

【渡辺恒雄さん、政界にも大きな影響 憲法改正、大連立構想など提言】(https://www.asahi.com/articles/ASSDM0PNDSDMUTFK013M.html?iref=comtop_7_03)、《渡辺恒雄・読売新聞グループ本社代表取締役主筆は、政界にも大きな影響を与えてきた。ときの首相や有力政治家との太いパイプを生かし、憲法改正や軽減税率、大連立構想を提言。その実現のために実際に政治家同士の仲を取り持つこともあった。政界ではとりわけ、中曽根康弘元首相との親交が深かった。渡辺さんは1994年に自衛力の保持を明記した憲法改正試案を発表するなど、改憲に向けた社論をリードし、悲願を共にする安倍晋三首相(当時)とは蜜月の関係だった。両氏が会食した直後の2017年5月、安倍首相は自衛隊を書き加える改憲案を提唱。「考え方は相当詳しく読売新聞に書いてある。ぜひ熟読して頂いてもいい」と発言した》。

『●『渡邉恒雄 権力とメディア』読了(1/2)』

『●『渡邉恒雄 権力とメディア』読了(2/2)』

『●『官僚とメディア』読了(1/3)』

『●『「押し紙」という新聞のタブー』読了(2/2)』

『●『本田靖春/「戦後」を追い続けたジャーナリスト』読了』

《本田 …超タカ派の渡邊恒雄氏が編集の実権を握ってから、

紙面に彼の主観が強く押し出されているでしょう。彼の独裁を

許すのかどうか。記者個々人には彼と立場を異にする

主観はないのか。社内民主主義が問われている…》

『●『記者会見ゲリラ戦記』読了』

《岩上 …毎日新聞の記者だった西山太吉さんたちの時代は、

ボスがあのナベツネさん(読売新聞主筆のこと渡邉恒雄氏)で、

霞クラブでの記者会見では、ナベツネさんの席は記者席じゃなく、

大臣の隣。記者の方を向いて座る。しかも会見の間中、自分は

一言も質問しないで、パイプくわえて、大臣と後輩の記者たちに

睨みをきかせていたそうだ。…/岩上 ホントだよ。西山さんが

言っていた(笑)。本人から直接聞いた話。/大川 それ政治記者

じゃなくて、フィクサーが表に出てるようなもんですよね。/

岩上 そう、それが国民の目にさらされないだけ。…新聞と

テレビの情報が頼り。/大川 それ、中継してほしかったなー。

/岩上 国民は実態を全然知らされない。どれほど異常な

言論空間の中に、日本人はこれまで生きてきたか、ですよ。

その象徴的な存在が、ナベツネ氏であったわけです》

『●魚住昭さん: 読売経営者陣と本田靖春さん』

《渡邉氏は政治部記者時代から中曽根康弘元首相ら政官界の要人たち

と密接な関係を築き、社内の派閥抗争を勝ち抜いてのし上がって

きた男だ。彼が実権を握って以来、読売の論調は右旋回し、

“渡邉社論”に反する記事の掲載は許されなくなった。

抵抗する記者は排除され、社内民主義は機能しなくなった》

『●『渡辺恒雄 脳内解析 ナベツネだもの』読了』

『●『運命の人』余話 ~あるフィクサー的政〝界〟記者の反論~』

『●続『運命の人』余話 ~ある元政〝界〟記者の筋違いな激怒、はさておき~』

『●マスコミと癒着する「司法・最高裁」の堕落ぶり』

《ナベツネ&読売の代理人・TMI総合法律事務所に3人の最高裁

判事が天下り 癒着するメディアと司法 黒薮哲哉》

『●相変わらずの下品さ』

『●我が身を省みらずに遠吠えする元新聞記者らしき人と

校長の検閲に喝采を送る元弁護士らしき人のイサカイ』

『●「原子力」と「核」、言葉は違えど「原発=原爆」である』

「核兵器やその開発と、原子力の「平和」利用を同列に論じては

いけないそうだ。特に読売新聞の社説は社主の意向が大きく左右する

はずなので、これは渡邊恒雄=ナベツネ氏のご意向なのだろう。

さすがは《独占的な通信網欲しさから原発を日本に持ち込み、

田中角栄は利権目的で原発を利用した》《「原発の父」と呼ばれる

正力松太郎》氏の読売新聞の社説だ

(『●原発の父・正力松太郎のくだらない〝理由(わけ)〟』)」

『●確信犯? ノー天気? 猛毒法に、

座長・渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長は断言「…賛成だ」』

『●内閣法制局、NHK、秘密保護法、消費税増税…、

「肝いり人事」という安倍首相の暴走人事』

《7人中5人賛成 「秘密保護法」有識者会議も“安倍人事”

…やはり最初から結論ありきの人選だった。昨年12月に成立した

「特定秘密保護法」の秘密の指定や解除の基準を首相に答申する

有識者会議「情報保全諮問会議」(座長=渡辺恒雄・読売新聞

グループ本社会長兼主筆)の7委員のうち、5委員が「賛成派」

だったことが分かった。

委員には、渡辺座長のほか、衆院国家安全保障特別委員会で

参考人として賛成意見を述べた永野秀雄法大教授、宇賀克也

東大院教授、塩入みほも駒大准教授、清水勉日弁連情報問題対策

委員長、住田裕子弁護士、南場智子ディー・エヌ・エー取締役が

就いている。このうち、渡辺、永野、南場の3委員は法案に賛成

だったため、当初から人選を疑問視する声が出ていた。

…住田、塩入両委員が「必要」などと発言していたことが確認

できたといい、反対派は清水委員だけだった》

『●(非)特定秘密「隠蔽」法を大歓迎:

「たかり記者」だった?読売新聞ナベツネ氏は正気なのでしょうか?』

「《座長の渡辺恒雄……過去の機密漏洩事件を例に「今後こうした

事件が起きた際に適切公平な処理を行う上で非常に役に立つ」と評価》

した…って、ジャーナリズムの自死、自殺行為ではないだろうか?」

『●そりゃ、「老残」でしょ ~石原慎太郎・

森喜朗・米倉弘昌・渡辺恒雄の各氏のことです~』

『●トップからして腐敗したメディア:

「きょうの安倍将軍」「安倍様のNHK」』

《「新聞報国」 の再現こそ 「国難」 権力との一体化の危険性

情報保全諮問会議座長に「渡辺恒雄氏」=高田昌幸

…権力は嘘をつく。自らの地位や栄華を守るため、

責任回避のためなら、何度でも、どこまでも、だ》

『●アベ様の広報機関誌『産経』が「「新聞がないと、

政権の批判もできない」……だそうです、御笑い』

(リテラ)《12月16日、自民党の税制調査会は、消費増税

10パーセントに際する軽減税率の対象品目に、食料品に加え

「新聞」を含めることを、来年度の与党税制大綱に盛り込んだ。

すでに巷では、水道や電気などの公共料金、すなわちライフライン

すら対象外になった一方でどうして「新聞」だけ?という声が

噴出しているが、先日、本サイトが伝えたように、もともと

新聞業界は、部数減少対策として与党と政府に新聞を軽減税率の

対象にするよう、表から裏から、猛烈に働きかけてきた。

「裏でも、渡邉恒雄・読売グループ会長を中心に官邸、自民党、

公明党にさかんに働きかけをおこなってきました。政治報道の

ありようなどもからめながら、相当な裏取引があったとも言われて

います。それが実って、今回、軽減税率の適用が決まった」

(政界関係者)

何度でも言うが、マスメディアの使命は“権力の監視”である。

本サイトは、今回の軽減税率をめぐる、新聞メディアが政治権力に

頭をさげるという構図は、政権批判や政策批判などの機能が

損なわれる危険性が高く、「これは国民に対する裏切りだ」

と指摘したが、どうやら連中はその意識が皆無のようだ》

『●《権力にとって、これほど便利で御しやすい低能メディアも、

国民も珍しい…一刻も早く立て直さなければ、本当に危険》』

《ところが、これらの問題を日本のジャーナリズムはほとんど

報じない。加えて、かつての著者の盟友で読売グループの総帥の

渡辺恒雄が安倍内閣の情報保全諮問会議の座長になり、

マスコミの手足を縛る特定秘密保護法にジャーナリズムが自ら手を

貸してしまった。機能不全に陥っている日本のジャーナリズムに

対する深い憂慮の念に満ちたこの「遺言」を、

現役ジャーナリストがどう受け止めるかが問われている》

『●『別丁 石川真澄 という人がいた』読了(2/3)』

「石川さんは九工大機械工学科出身で、選挙結果や世論調査の

分析のち密さや、”守旧派”といわれながらも小選挙区制の危険さや

欠陥の指摘に孤軍奮闘した姿、そこに理系新聞記者の血が

見て取れる。「政治を科学した」。「絶対得票率」の提案も。…

「渡邉恒雄氏は理想的な政治記者像か」という対談で、

「「政界記者よりも真の政治記者に」の志を貫いた石川さんには、

だから呵責なし批判を期待したのだが、そう単純ではなかった。

…「ただの政界工作者でなく、理屈にも強いところが、しゃくなんだね」

という。逆に渡邉氏からは「お前みたいな、数字をいじくれるやつが

俺のところにもほしいんだよ」と言われたこともあった。…さすが

「ただもの」でない者同士か…」」

『●西山太吉さん亡くなる: 事件の本質のすり替えであり、「西山事件」に

非ず…《今も政府は密約を認めない…「返還密約事件」は終わっていない》』

(2012年2月10日) 【筆洗】《読売新聞グループ本社の会長・

主筆である渡辺恒雄氏が激怒している。反旗を翻した前巨人軍

代表との裁判ではない。TBS系ドラマ「運命の人」に、である

▼渡辺氏がモデルとおぼしき政治記者は「ゆすりたかりの悪徳記者」

に描かれているという。怒りたくなるのは分かるが、主人公の

モデルにされた元毎日新聞政治部記者の西山太吉氏に

「ワビを入れろ」とは筋違いだろう》

『●利権裏金脱税党… Dappi事件で暗躍した、天下の自民党本部事務総長・

《安倍政権、岸田政権通じてのキーマン》《自民党の“金庫番”》元宿仁氏』

《「戦後政治を牛耳ってきた怪物フィクサー・渡邉恒雄の

タブーと裏の顔」》

[※『権力と新聞の大問題』(望月衣塑子×マーティン・ファクラー著)…《政権をチェックしようという意識が…》↑ (2024年05月20日[月])

(2024年05月20日[月])

前川喜平さん「テレ朝は10年前のように権力を監視、チェックする機関に戻ってほしい」と。古賀茂明さん《これは、民主主義の危機だ。メディアが権力の監視役の機能を果たせない国に民主主義は存在し得ない。将来的には、記者たちの自由だけでなく、私たちの自由もまた失われることになるだろう》。

そして、《ヤミ金》を報じることができない政治部記者やテレビコメンテーター氏達、まさか、《ヤミ金》をもらったりしていないでしょうね?※ 今回の中國新聞のまたしてもの大スクープ、なぜ大騒ぎしないのですか? 《裏金だけじゃない! 官房機密費を選挙資金に不正使用疑惑も次々…安倍首相から現金100万円手渡しとの証言も》(リテラ)。

[※: (リテラ) 《たとえば、2000年には写真週刊誌の「FOCUS」(新潮社/休刊)が「極秘メモ流出!内閣官房機密費をもらった政治評論家の名前」と題し、田原総一朗や竹村健一、三宅久之、俵孝太郎ら政治評論家に官房機密費から数百万円の金が渡っていると報道。これはあくまで「極秘メモ」でしかなかったが、そうした政治評論家への金の流れについても、官房長官経験者が口を開いたことがある。小渕内閣で官房長官を務めた故・野中広務氏だ。野中氏は2010年にテレビ番組や講演で官房機密費について証言をおこない、「(政治)評論をしておられる方々に、盆暮れにお届けするというのが(引き継ぎ帳に)額までみんな書いてありました」と言及。「政治家から評論家になった人が、『家を新築したから3000万円、祝いをくれ』と小渕(恵三)総理に電話してきたこともあった」「持って行って断られたのは、田原総一朗さん1人」と語り、金を受け取った政治評論家に対してこう述べた。

「あんだけテレビで正義の先頭を切るようなことを言っている人が、こんなのを平気で受け取るのかなと思いましたね」

野中氏は官房機密費が投入されたと取り沙汰された1998年の沖縄県知事選時の官房長官であり(本人は否定)、しかも政治評論家に金を配った立場であって、あれこれ言えたものでもないと思うが、少なくとも、ここまでオープンに語るほど、政治評論家を官房機密費で懐柔することは永田町の“公然の秘密”だという何よりの証拠だろう》]

『●中國新聞の大スクープ(2020年1月家宅捜査時押収メモ)「総理2800

すがっち500 幹事長3300 甘利100」…検察は捜査のメスを入れず!?』

「「すがっち」は、まさか官房機密費、《領収書不要の「政策推進費」》

から支出していないでしょうね? 「買収の原資」の原資の出所は?」

(リテラ)《また、官房長官だった菅氏には、官房長官の裁量で

機動的に使える「官房機密費」があり、2019年には自民党本部から

二階氏個人に約10億円もの「政策活動費」が渡っている。これらの

政治資金は使途公開の義務がないため、買収のための原資として

流れていても、何ら不思議はないものだ》」

『●《「政権に擦り寄る」テレ朝HDにモノ申す》《定款に、政治家などの圧力

に報道が屈しないことなどを盛り込むことを求めるという》(東京新聞)』

『●やはり《ヤミ金》を使用…《裏金だけじゃない! 官房機密費を選挙資金

に不正使用疑惑も次々…安倍首相から現金100万円手渡しとの証言も》』

日刊ゲンダイのコラム【適菜収「それでもバカとは戦え」/機密費バラマキ…自民党の「わーたしーはやっていない」を誰が信じる?】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/340340)によると、《中国新聞の大スクープが注目を集めた。2013年の参院選の際、安倍晋三が自民党公認候補に現金100万円を裏で渡していた疑いを報道。また、自民党政権で官房長官を務めた人物が、国政選挙の候補者に官房機密費を使い現金を渡していたことを同紙に証言。前任の長官から提供先のリストを…》。

dot.の記事【日本が今でも「報道の自由度」70位に低迷する理由 安倍政治で“変えられてしまった”記者たちの末路 古賀茂明】(https://dot.asahi.com/articles/-/222279)によると、《日本は、前年の68位からさらに下がり70位で、69位コンゴ共和国、71位コモロ連合と同レベルで点数も62.12。G7の中では大差をつけて最下位である。日本は、民主党政権の時に12位となったのがピークで、安倍晋三政権の時から急降下し、その後も低順位が続いている。しかし、安倍氏が死去してから2年近く経ち、さらに裏金問題などで安倍派が壊滅状態になったことで、メディアが異常に恐れていると言われた萩生田光一・前自民党政調会長を中心とする安倍派強硬派の力もほとんどなくなっている。それなのになぜ日本のランキングが下がり続けるのだろうか。》

「犯罪者」「泥棒」「脱税者」がのさばる腐敗した国に成り下がったニッポン。デタラメがまかり通る腐敗した国。大きな要因は《メディアコントロール》による報道の萎縮も。

長周新聞の記事【腐れ政治家がなぜ無罪放免になるのか 米国や資本に尽くすための頭数 飼い慣らされ腐敗堕落した姿【記者座談会】】(https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/30439)。《自民党安倍派(清和会)を筆頭にした裏金問題が昨年から明るみになり、国会では政治資金規正法の改正を巡って与野党がお茶を濁しつつ、一方では武器輸出拡大やセキュリティ・クリアランス法案、米軍と自衛隊の一体化を進める法案整備など、重要法案が次々と可決成立し、立憲民主党も含めた翼賛体制でみな賛成していく様が露わとなっている。米国に従属して軍事的には粛々と対中包囲網の鉄砲玉となる道を進み、なおかつ独占大企業や資本に奉仕しさえすれば、政治家は多少の裏金を懐に入れようが、腐敗堕落していようが厳密に処罰されることもなく、国会という「立法府」の頭数すなわち賛成マシーンとして飼い慣らされ、支配の道具として機能するという露骨な社会の仕組みを見せつけている。それはある意味、「議会制民主主義」であるとか、「法治国家」等々の高尚な建前をとり払ったような丸裸の姿にも映っている。とりわけ第2次安倍政権以後に強まった政治の低俗化について、記者たちで論議した》。

カルト協会とヅボヅボな「利権」「裏金」「脱税」党、デタラメの限りを尽くす…哀しい国に成り下がる。

日刊スポーツのコラム【政界地獄耳/理解できない萩生田の都連会長続投 裏金問題で処分も「党本部と支部は別」】(https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202405170000062.html#goog_rewarded)によると、《★「都知事・小池百合子との関係を守るためなら都連会長は前政調会長・萩生田光一の続投しかない」という理屈はどの世界で通用するのか。15日、自民党東京都連は政治資金収支報告書への不記載計2728万円が判明して党役職停止1年の処分を受けている現会長・萩生田ら都連役員の続投を内定した。…★驚くべきことがたくさんあるが、まず萩生田が一連の反省などなく、都連会長の辞意を示さないこと。深谷の言う「裏金事件は今は落ち着いている。彼が適任」という理屈が全く理解できない。では東京15区はなぜ補選になったのか、なぜ自民党は候補者を立てられなかったのか、後半国会はこの裏金事件での法改正が最大の焦点。その議論の最中に東京都連は関係ないという説明でいいと思うのか。つまり、都知事選考に都連会長の意向が必要という内向きの理由でしかない。 ★そもそも、党のルールで役職停止と党本部が決めても地方組織の役職を対象とするか否かは各組織に判断を委ねるという理屈だが、では政治責任とやらはどこに行ったのか。》

『●「自民党の力をそぎたいという政局的な話がごっちゃになっている」!?

ハハハッ!! いや、「犯罪者」「泥棒」「脱税者」の《力をそぎたい》んです』

=====================================================

【https://dot.asahi.com/articles/-/222279】

日本が今でも「報道の自由度」70位に低迷する理由 安倍政治で“変えられてしまった”記者たちの末路

古賀茂明 政官財の罪と罰

2024/05/14/ 06:00

国際NGO「国境なき記者団」(RSF)が5月3日に発表した2024年「報道の自由度ランキング」で、日本は180カ国・地域のうち70位だった。

(【写真】記者クラブ非加盟のメディアに冷たい政治家はコチラ)

トップ10は1位のノルウェーからG7で唯一入った10位のドイツまで全てが欧州諸国で、評価点数はノルウェー91.89、ドイツ83.84と、いずれも80点を超えた。G7では、14位カナダ(81.7)、21位フランス(78.65)、23位イギリス(77.51)までが70点以上。RSFの分類では、85~100 点が「good」、70~85点は、「satisfactory」で、ここまでが何とか合格点だ。

55~70 点は、「problematic」だが、46位イタリア(69.8)は70点にわずかに及ばず、55位アメリカ(66.59)も3点余り下回った。

日本は、前年の68位からさらに下がり70位で、69位コンゴ共和国、71位コモロ連合と同レベルで点数も62.12。G7の中では大差をつけて最下位である。

日本は、民主党政権の時に12位となったのがピークで、安倍晋三政権の時から急降下し、その後も低順位が続いている。

しかし、安倍氏が死去してから2年近く経ち、さらに裏金問題などで安倍派が壊滅状態になったことで、メディアが異常に恐れていると言われた萩生田光一・前自民党政調会長を中心とする安倍派強硬派の力もほとんどなくなっている。それなのになぜ日本のランキングが下がり続けるのだろうか。

その理由についてRSFのサイトを見ると、以下の記述がある(筆者の翻訳)。

「日本は議会制民主主義国家であり、報道の自由と多元主義の原則は一般的に尊重されている。しかし、伝統的・ビジネス上の利害関係、政治的圧力、ジェンダーの不平等などにより、ジャーナリストが監視役としての役割を完全に果たすことができないことがしばしば起こる」

これだけではよくわからないかもしれないが、私の経験に照らせば、「なるほど」と思わせるものだ。

RSFには世界中のジャーナリストが所属している。その中には、日本に駐在する外国メディアの特派員や日本で取材経験のあるジャーナリストもいる。ランキングには、実際の取材経験に基づく評価も入っているのだ。

私は、2015年に、日本外国特派員協会(FCCJ)から「報道の自由の友賞」という賞をいただいた。テレビ朝日の報道ステーションに対する安倍政権の圧力を批判して同番組を降板した直後のことだ。

当時、多くの外国の記者に取材を受け、翌年には、デビッド・ケイ氏(「表現の自由」国連特別報告者)による日本の報道の自由に関する調査にも協力した。

その時、私が彼らに解説した、日本の大手メディアに関する問題点について、彼らは、一様に賛同してくれた。

それらの問題は、10のポイントにまとめることができる。

[なぜ日本のマスコミは権力に弱いのか 構造問題]

(https://dot.asahi.com/articles/photo/222279?pid=f1ebe232e85f754f18d080188917e8f9292973)

➀ ジャーナリストである前に会社員

➁ 記者クラブで談合

➂ 報道ではなく取材先の広報に使われる

➃ 大手メディアは既得権益層

➄ 再販制度と軽減税率というアメ

➅ 放送法と電波法による停波の脅し

➆ 権力が好きな低モラルの経営陣

➇ 経営陣による同胞現場への介入が常態化

➈ スポンサーの影響排除にルールなし

➉ 政党助成金に群がる広告代理店への依存

それぞれについて簡単に解説してみよう。

第1に、日本の大手メディアの記者たちは、ジャーナリストである前に会社員であるというのが最も本質的な問題だ。ジャーナリストとして何をやりたいかということよりも、例えば読売新聞の会社員として、あるいはテレビ朝日の会社員として割り当てられた仕事をこなすことが最優先という記者が多いのだ。

どのような記事を書きたいかということが先にあり、その記事を書ける会社を選び、実績を積みながら一流のジャーナリストを目指す海外のジャーナリストとは全く異なる。

上司に従っていれば、出世して高い給与がさらに上がる。最後は、役員になるか、関連企業や団体に「天下り」する。そのためにはリスクを避けるという行動パターンが身についているように見える。

それが嫌になった人は会社を辞めてしまったという話もよく聞く。

第2の問題が「記者クラブ」だ。

多くの場合、取材先の官庁、政党、企業・団体の便宜供与により設けられる記者クラブには、大手メディアを中心に、取材先と伝統的に付き合いのある大手を中心とした報道機関がメンバーとして参加する。

記者クラブのメンバー各社の記者は、クラブに常駐し、何もしなくても情報が提供され、記者会見にも自動的に出席できる。また、クラブのメンバーだと言えば、原則取材に応じてもらえる。

彼らは、与えられた情報を右から左に流すだけで記事が書ける。さらに、各社が与えられた情報をどのようなトーンで書くのかも各クラブ内の雰囲気でわかるため、リスクを避けて各社が同じような記事を書くことになる。一種の談合だ。

一方、メンバー外の海外やネットなどのメディアは、そもそも記者会見があることもわからず、今何がテーマなのかを知ること自体が困難で、直接の担当官僚に取材をするのも制限される。この仕組みは、明らかに違法なカルテルだが、これに公正取引委員会がメスを入れたことはない。

第3の問題は、アクセス・ジャーナリズムによる記者の広報マン化だ。クラブの記者たちは取材先に自由にアクセスできるため、どうしても、そこからいかに早く情報を取るかという競争に陥る。取材先に嫌われていわゆる「特オチ」になるのを恐れて、相手の機嫌を取るようになり、やがて、権力の監視役ではなく取材先の広報に使われる存在になっていくのだ。

アクセス・ジャーナリズムは取材先の問題設定に合わせて、そこから得られた情報を流す報道になりがちだ。これは、自ら問題を発掘し、様々な取材先の情報で多様な角度から掘り下げて検証して報道する調査報道とは正反対である。

第4の構造問題は、大手メディアの記者が、庶民からかけ離れた既得権層になってしまっていることだ。戦後、大手新聞やテレビ局が潰れたことはない。記者クラブ制度に守られて、寡占状態で保証された地位に安住しながらニュースを書けば良いからだ。

しかも、給料は一般の企業に比べて高く、彼らは特権階級となっている。政治家や高級官僚たちと非常に似たグループを形成している。

その特権を守るために、自己保身に走ることになり、弱者のために権力と戦おうという意欲を失わせるのである。

第5に、新聞社は、独占禁止法の例外として、新聞の販売店に販売価格を指定して取引することが認められている(再販制度)。また、消費税の軽減税率の適用も受けている。いずれも、新聞社の経営に大きな利益をもたらす仕組みだ。これらの利権を守るために、政府に楯突くことができない。彼らが、消費税増税に反対しない代わりに軽減税率を認めてもらうという行動に出たことはあまりにわかりやすい話だ。

第6に、新聞社とは違い、テレビ局は、放送法および電波法により、国の規制に服している。自民党は、放送法を恣意的に解釈し、厳しい政権批判を行うテレビ局に「停波」の脅しをかけたほど、批判を抑制している。

政府がテレビ局の放送内容を直接規制する日本は、先進国では例外的存在だ。

第7に、日本の大手メディア幹部の権力への擦り寄りが深刻な問題になっている。報道機関のトップが、首相と会食やゴルフをすることは、まともな国ではあり得ない。しかし、日本では、これを公に自慢する風潮さえでてきた。

経営陣の権力への擦り寄りで、現場では、権力側と戦っても最後はトップが折れてしまうから勝ち目がないと、最初から諦めることになっている。

第8の問題は、経営陣による報道現場への介入だ。例えば、テレビ局で、政権批判はあまりしないようにと指示を出したり、出演者の顔ぶれについて文句を言ったり、酷い例では、番組審議会の委員長の会社の販売物を宣伝する放送を強要するといったことも起きているほどだ。

第9の問題は、スポンサーやプロダクションへの忖度が蔓延して、企業の不祥事などの報道が制約されていることだ。

広告を大量に出す企業の批判はできないというのが不文律となっている。例えば、福島の原発事故の際、テレビ局は東京電力批判ができなかった。ジャニー喜多川のレイプ事件をBBCが取り上げるまで各局が見て見ぬふりをして報道しなかったのも同じことだ。

第10に、政党助成金と電通などの広告代理店の問題がある。

電通などの代理店は、新聞やテレビの広告を集める仕事はもちろん、多くのイベントを手掛けることで大手メディアに大きな影響力を持っている。

その一方で、自民党の宣伝も手掛けている。自民党は他党に比べて圧倒的多数の議員を擁するため、政党助成金の額も突出している。そこから電通などに巨額の宣伝広告費が流れるのだ。電通などから見て自民党は「上得意」だ。

当然のことながら、メディア側は、電通の意向を忖度するので、あまり強い自民批判はしにくくなるという面があるようだ。

以上のような構造的問題は古くからあったが、安倍政権になるとメディアに対する直接間接の圧力は異常に高まり、報道の自由度は大きく下がった。

最初は、それでも戦おうとする記者は数多く存在したが、個々の記者やデスクが戦っても、上に上がると負けてしまうことが続くと、現場には厭戦気分が広がり自主規制が始まった。萎縮したという面もあるが、面倒に巻き込まれて時間を取られると他の記事が書けなくなるという理由も大きかったようだ。

自主規制が強まり、長期間継続すると、何が問題なのかを自分で見いだす能力が低下する。テーマ設定は、取材先の政治家や官僚が行い、彼らの情報をもとに記事を書くことが当たり前になってしまうのだ。

記者たちは、自分たちが変わってしまったこと、能力を失ってしまったことに気づくことさえなくなる。実は、それが一番危険なことだ。

記者たちが変えられてしまった今、日本の国民は、真実を知る機会を失いつつある。

これは、民主主義の危機だ。メディアが権力の監視役の機能を果たせない国に民主主義は存在し得ない。

将来的には、記者たちの自由だけでなく、私たちの自由もまた失われることになるだろう。

最後に、ガンジーの言葉を掲げておこう。

あなたがすることのほとんどは無意味であるが、それでもしなくてはならない。そうしたことをするのは、世界を変えるためではなく、世界によって自分が変えられないようにするためである。

=====================================================

[『学校が教えないほんとうの政治の話』(斎藤美奈子著、ちくまプリマ―新書257)↑] (2023年03月12日[日])

(2023年03月12日[日])

モリカケ桜事件以前、官僚らの〝忖度〟の始まり。テレビメディアの萎縮の始まり。斎藤美奈子さん《メディアの役目は「中立公正、不偏不党な報道」ではなく「権力の監視」なんです。それ、常識。》

アベ様直伝の息吐くようなウソ吐き…「礒崎さんという名前は今年3月になって初めて聞いた」!? 「2023年3月3日は高市早苗元総務相のタンカ記念日」。「報道の自由」「知る権利」「権力の監視」を委縮させた問題についての高市早苗元総務相のタンカ…。(琉球新報)《しかも高市氏に対する質疑内容について官邸は「こちらの方で質問立てしたい」との意向を総務省に伝えていた。まさに自作自演》だった。青木理さん《礒崎氏が自身のコントロール可能な議員に“ヤラセ質問”をさせ、官邸の意向に沿う答弁を総務大臣にさせることで、放送法の解釈を変えてしまおうという構図であり、論外です》。この問題、有耶無耶でいいのか?

『●「電波」な「凶器」高市総務相の暴走と

「報道現場の声」: 「自粛」「忖度」「委縮」…が「内部から」』

『●「2017年2月17日はアベ様のタンカ記念日」…さて、高市早苗氏の

「タンカ」も、アベ様同様、有耶無耶になってしまうのだろうか、それとも…』

『●「2023年3月3日は高市早苗元総務相のタンカ記念日」…《「捏造文書

でなければ大臣も議員も辞職するか」と問われて「結構ですよ」と答弁》』

『●《あのね、政治を考えるのに「中立」はないの。メディアの役目は「中立

公正、不偏不党な報道」ではなく「権力の監視」なんです。それ、常識。》』

『●青木理さん《関口宏さんが番組で言っていましたが、『われわれはこの

番組の姿勢を淡々と貫いていかないといけない』ということに尽きる》』

『●《憤死》した西山太吉さん:《報道の自由を巡って政府相手のせめぎ合い、

今の日本にあるだろうか》? 《報道の自由を守るには報道しかない》』

青木理さん「そうした出演者を含め、おかしなことにはおかしいと、政権にとってみれば耳の痛いことも果敢に物申してきた。逆に言えば今回の文書は番組にとって名誉かもしれません。『一強』を謳歌(おうか)した長期政権にそれほど嫌悪され、敵視されていたということは、時の政権を監視するというメディア本来の使命を果たしてきた証左とも言えるわけですから」。

日刊スポーツのコラム【政界地獄耳/高市早苗の進退問題だけではない メディアは政治介入を体を張って止めたのか】(https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202303090000074.html)によると、《★では高市が「ねつ造」と断言した理由は何か。先週は首相・岸田文雄も「正確性に欠ける」と言い続けた根拠も示されない。時間稼ぎをしていたに過ぎないだろう。このチャンスを放送局やメディアは国民に電波を取り戻すために、政治介入をさせず、第三者の独立機関に電波をゆだねる努力をすべきだ。今では新聞社も系列テレビ局は天下り先との認識。戦うべきところで新聞もこの問題を共有すべきだが、事なかれにやり過ごすだろう。今回の事案を高市の進退問題だけをニュースにすることだけは避けるべきだ》。

問題は「不正確」かどうかではなく、「捏造」かどうかと「電波停止」の恫喝。「報道の自由」「知る権利」「権力の監視」の大きな萎縮をもたらした問題。有耶無耶でいいのか?

東京新聞の【<社説>放送法と政権 不当な新解釈撤回せよ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/235470?rct=editorial)によると、《安倍晋三政権が「政治的公平」を名目に放送法の解釈を事実上変更した。その経緯を示す総務省の行政文書を国会議員が示した。放送番組への露骨な政治介入で、不当な新解釈は撤回すべきだ。ニュース番組で、二人のコメンテーターがともに特定の政策に批判的なコメントをしたら、「政治的公平」に反するのだろうか。仮に一方が自分の意に反し、政府に迎合せざるを得ないなら、自由な論評は封鎖されるに等しい。政府はかつて「一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体で判断する」との見解を示してきた。だから、コメンテーターも自由に意見を述べられた。だが、今は「一つの番組でも、極端な場合、政治的公平を確保しているとは認められない」との「新解釈」が放送現場を支配している》。

『●放送法「四条の規律を撤廃することは、

自由の拡大ではなく、自由縮小」…報道へのアベ様の不当な政治介入』

ブログへのブログ主自身のコメント(2016-03-01 19:05:44)(https://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/8f6a38a1b7129828ccc49493c1be9e23?st=0#comment-form)【●「テレビジャーナリズム」はもはや死んでいるのかもしれない (A.S.)】。(日刊ゲンダイ)《異様だったのは会見の後半だ。記者から質問が出たが、なぜか質問は新聞社とネットメディアのみ。「停波」になれば、最も被害を受けるはずのテレビ局からの質問は一切なく、NHKは会見に参加すらしなかった。一体、テレビメディアは何を考えているのか。会見で質問していたジャーナリストの神保哲生氏はこう言う。「そもそも、安倍政権は『停波』をできない。政権がテレビ局の放送内容の公平性を判断すれば、『違憲』とのそしりは免れず、世論の猛反発を食らいます。高市発言など無視すればいいし、むしろ、批判姿勢を強めるべきです。ところが、テレビ局をはじめとした大手既存メディアは、記者クラブ制度や軽減税率など、政権から“特権”を与えられ、優遇されている側面がある。だから忖度し、批判の手を緩めてしまうのでしょう。既存メディアは“特権”を返上するくらいの覚悟で臨まなければ、権力の暴走を止めることはできません」 やっぱり、今もテレビ局は「御用メディア」なのである》。

日刊スポーツのコラム【政界地獄耳】介入を許容したのか、阻止に回ったのか】(https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202303100000113.html)によると、《大切なことは当時の官邸が放送法の解釈について介入して高市はそれを許容した側なのか、阻止に回ったのかという立場の問題だ。高市のクビを取るための作業とは別に本質的な問いに答えるべきだ》。

《日本政治史を破壊》。五野井郁夫さん《行政文書を『黒歴史クリーナー』にしてはいけません》。《この国の歴史を破壊するなんて許されない》。

日刊ゲンダイの記事【高市氏「捏造」難クセ答弁の代償に日本政治史を破壊! 総務省“トンデモ珍解釈”の危うさ】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/319805)によると、《逃げ場を与えられた高市氏は「ありもしないことを、あったかのように作ることを『捏造』と言うんじゃないか」とエラソーに言い張ったわけだが、「この抜け穴は行政文書の全面否定につながる」と危惧するのは、高千穂大教授の五野井郁夫氏(国際政治学)だ。こう続けた。「17年12月より前に記された発言内容の判定は困難との解釈を許せば、あらゆる行政文書の正当性が失われます。文科省から『総理のご意向』と記された文書が見つかった加計学園問題に当てはめると、そう迫った内閣府の幹部が『言っていない』と難クセをつければ、当時の菅官房長官が言った通り『怪文書』扱いのままでした。極端に言えば岸信介氏の外交文書内の発言に、安倍元首相が『祖父がこんなこと言うはずがない』とクレームをつける余地を与えるようなもの。都合良く歴史の修正を許す結果を招く恐れがあります」 公文書管理法は、行政文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と位置づけ、「現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」を国に求めている。「立法の趣旨に沿えば、時の政権に都合の悪い事実であっても、将来の検証に堪えられるよう包み隠さず記録に残すべき。行政文書を『黒歴史クリーナー』にしてはいけません」(五野井郁夫氏) 高市氏の「捏造」答弁を肯定するためだけに、この国の歴史を破壊するなんて許されない》。

=====================================================

【https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202303090000074.html】

コラム

政界地獄耳

2023年3月9日7時32分

高市早苗の進退問題だけではない メディアは政治介入を体を張って止めたのか

★今回の総務省行政文書事案は経済安保相・高市早苗の進退にばかり焦点が当たっているが、この文書から総務省の許認可事業である放送局が、解釈変更など換えなくとも、ちょっと脅かしただけで態度を豹変(ひょうへん)させたことがばれていく様に放送局と系列の新聞が沈黙することに大きな問題がある。7日、立憲民主党は「放送法」国対ヒアリングを開催。総務省は小西議員が入手したものと全く同じで「これまで慎重に精査して来たが、放送政策課の共有フォルダに電子的に保存されていたもので、(行政文書として)妥当と結論付けた」とした。

★では高市が「ねつ造」と断言した理由は何か。先週は首相・岸田文雄も「正確性に欠ける」と言い続けた根拠も示されない。時間稼ぎをしていたに過ぎないだろう。このチャンスを放送局やメディアは国民に電波を取り戻すために、政治介入をさせず、第三者の独立機関に電波をゆだねる努力をすべきだ。今では新聞社も系列テレビ局は天下り先との認識。戦うべきところで新聞もこの問題を共有すべきだが、事なかれにやり過ごすだろう。今回の事案を高市の進退問題だけをニュースにすることだけは避けるべきだ。

★公開された78枚に及ぶ総務省の行政文書を読んでいると森友学園事件でつじつまを合わせるために公文書改ざんを命じられ、苦悩し自殺した近畿財務局管財部上席国有財産管理官・赤木俊夫の赤木ファイルを思い出さずにはいられない。今回の文書でも政治家の身勝手な気分や思いつきに翻弄(ほんろう)される役人の困惑が行間からあふれ出る。官邸事務方の見識も見て取れる。世間は政治家の言いなりになるのは役人でメディアではないと信じている。だが実態はどうか。放送・電波を守るためにメディアはもっと努力をしなくてはならないはずだ。首相は「放送法はゆがめられていない」というが、メディアは政治の介入を本当に体を張って止めたのだろうか。(K)※敬称略

=====================================================

=====================================================

【https://www.tokyo-np.co.jp/article/235470?rct=editorial】

<社説>放送法と政権 不当な新解釈撤回せよ

2023年3月9日 07時11分

安倍晋三政権が「政治的公平」を名目に放送法の解釈を事実上変更した。その経緯を示す総務省の行政文書を国会議員が示した。放送番組への露骨な政治介入で、不当な新解釈は撤回すべきだ。

ニュース番組で、二人のコメンテーターがともに特定の政策に批判的なコメントをしたら、「政治的公平」に反するのだろうか。仮に一方が自分の意に反し、政府に迎合せざるを得ないなら、自由な論評は封鎖されるに等しい。

政府はかつて「一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体で判断する」との見解を示してきた。だから、コメンテーターも自由に意見を述べられた。だが、今は「一つの番組でも、極端な場合、政治的公平を確保しているとは認められない」との「新解釈」が放送現場を支配している。

二〇一五年に総務相だった高市早苗氏が放送法四条にある「政治的公平」について、国会で「新解釈」を提示し、総務省も統一見解としたからだ。翌年には高市氏が政治的公平を欠く放送を繰り返せば、「電波停止」を命じる可能性にも言及している。

報道の自由のある世界の国々では、政府批判や政策批判の番組も一般的に放送される。なぜ日本では表現の自由、報道の自由を狭めるような法解釈に変更されたのか。今月、立憲民主党の小西洋之参院議員が公表した内部文書が、その経緯をよく説明している。

一四年から一五年にかけての官邸と総務省とのやりとりだ。ある特定の番組を問題視し、首相補佐官だった礒崎陽輔氏が主導的に総務省に解釈検討を要請した。同省出身の首相秘書官からは「メディアも萎縮するだろう。言論弾圧ではないか」との異論も出たが、安倍氏は礒崎氏に同調したという。

高市氏は小西氏の文書を「捏造(ねつぞう)だ」と否定したが、総務省の行政文書だと判明した。文脈的には電波停止発言につながる流れがよく理解できる。内閣法制局を経ず、権力に都合のいい法解釈がなされたことを示す。官邸が独走し、法をねじ曲げた新解釈ともいえる。

国会には礒崎氏を証人喚問し、真相を解明すべき責任がある。

=====================================================

=====================================================

【https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202303100000113.html】

コラム

政界地獄耳

2023年3月10日7時26分

介入を許容したのか、阻止に回ったのか

★国会は相変わらず放送法を巡る行政文書についての“真偽”について審議が続いている。8日の質疑で経済安保相・高市早苗は「私の発言や私と安倍総理の電話に関する記載がある計4枚。私自身が申し上げたものではなく、正しい情報ではないということで捏造(ねつぞう)と申し上げております」。問い「安倍総理との電話も、この世に存在しなかったのか」。高市「そうでございます。放送法に関して法解釈などに関わることについて、安倍総理と電話でお話ししたことはございません」。

★9日の参院内閣委員会でも「総務省の職員、優秀な方も多いと思います。足かけ4年働かせていただいて愛情も持ってます。でもこんな不正確な文書が保存されていたということについては本当に残念に思います」と譲らない。今回の事案は立憲民主党・小西洋之が総務省から入手した文書を公表し、後日、総務省が「全て総務省の行政文書であることが確認できた」と認めたものだ。つまり当初は怪文書扱いされていた小西文書に総務省が本物とお墨付きを与えたが、高市の言う「4枚」が「捏造」であり9日段階で「不正確な文書」だというわけだ。

★それなら小西が公表した文書以外の関連する文書や高市がやっていないと言い張る当時の首相・安倍晋三との電話会談の議事録か要旨、メモなどを出せばいい。または小西は新たな文書をかざすことができないものか。状況証拠は高市に圧倒的に不利だが、高市の唯一の強みはこの電話会談の相手である安倍が故人となっていることから最後まで突っぱねられるという部分だけだろう。大切なことは当時の官邸が放送法の解釈について介入して高市はそれを許容した側なのか、阻止に回ったのかという立場の問題だ。高市のクビを取るための作業とは別に本質的な問いに答えるべきだ。(K)※敬称略

=====================================================

[※ 2017年2月17日はアベ様のタンカ記念日というトリガー(『報道特集』、2021年06月26日)↑] (2023年03月05日[日])

(2023年03月05日[日])

「2017年2月17日はアベ様のタンカ記念日」…さて、高市早苗氏の「タンカ」も、アベ様同様、有耶無耶になってしまうのだろうか…、それとも、きっちりと大臣も議員も辞職するのか? 「2023年3月3日は高市早苗元総務相のタンカ記念日」。アベ様や当時の最低の官房長官による《メディアコントロール》の威を借り、《当時、高市早苗総務相が国会で「電波停止もありうる」と発言》していた訳で、何十頁にもわたる今回の文書が捏造であるとまでタンカを切ったのだが、墓穴を掘ったのではないか。自分が長を務めていた総務官僚が「捏造文書」を作成していたなどと言える大臣って、一体?

『●『ヒトラー選挙戦略』へ推薦文を書ける

高市早苗氏は「公平」とか、「倫理」「法」とか口にできるのか?』

『●高市早苗氏が書籍『ヒトラー選挙戦略』へ推薦文:

20年前に既にその萌芽が』

《高市氏は国会議員になった翌年に、この本について「候補者と

認知された瞬間から始まる誹謗、中傷、脅迫。私も家族も

苦しみ抜いた。著者の指導通り勝利への道は『強い意志』だ。

国家と故郷への愛と夢を胸に、青年よ、挑戦しようよ!」と

推薦文を書いていたという》

『●《閣僚としての器量に欠ける大臣がもう1人いた。…高市早苗だ。…

閣僚が公に発言することがセキュリティー・クリアランスに不適格》』

「(斎藤貴男さん)《ならばなぜ、同じSC基準が首相や閣僚、

与党政治家たちには適用されず、今回の組閣でも改善が

徹底されなかったのか》?? 《要はセキュリティークリアランス

(SC)でハネられ》ないのでしょうか?」

『●《高市早苗…政治資金規正法違反の疑い…疑惑隠蔽のために「虚偽の

領収書」を発行…さらなる証言を突きつけられるという事態に発展》』

てつら由伽@yuga_tetsu00055 さんのつぶやき。その画像から文字起こし(https://twitter.com/yuga_tetsu00055/status/1632196406395162625)。東京新聞の【本音のコラム「勇気ある内部告発者」前川喜平】によると、《当時の高市早苗総務相と安倍首相の電話会談の記録について、高市氏は「捏造文書だ」と主張。「捏造文書でなければ大臣も議員も辞職するか」と問われて「結構ですよ」と答弁した》。

『●「電波」な「凶器」高市総務相の暴走と

「報道現場の声」: 「自粛」「忖度」「委縮」…が「内部から」』

『●ヒヨる「マスコミがもう一度軍靴の行進に旗を振」る

世の中で、「東京新聞の読者の数が平和の数」』

『●「メディア側の“自発的隷属化”」のトップランナー

NHKが、「アベ様の国営放送・犬HK」へと完全変態』

『●東電核発電人災から5年: 「今や世界の笑い者…

政権批判をいとわないキャスターの首を差し出した」』

『●ニッポンは民主主義国家? 《明白な事実や数字を権力者が

都合のいいように変え、信じ込ませようと》…』

《ジョージ・オーウェル 『1984年』だ。これは1949年に出版された

近未来小説で、高度な全体主義が張り巡らされたディストピア

(反ユートピア)がテーマとなっている》

《ジョージ・オーウェルの『一九八四年』…

「“もう一つの事実”を示したのだ」

▼明白な事実や数字を権力者が都合のいいように変え、

信じ込ませようとする。それこそオーウェルが描いた世界

ではないか》

『●スガ殿曰く「報道が萎縮するような実態は

全く生じていない」…「日本は今や世界の笑い者」、恥ずかしい…』

『●2016年報道の自由度ランキング72位:

「メディアは二流ならば社会も二流」、アベ政治も…粗悪』

《多様な視点や様々な主張が集積された公共的な言論空間を届ける

ことが、本来のメディアの機能です。公正中立や客観などは

幻想です。高市早苗総務相のいわゆる「電波停止」発言は、

政治家が政治的公平性を判断するとのレトリックの段階ですでに

アウトだけど、そもそも放送法の解釈を間違っているのに、

メディアは反論できなくなっている。「公平中立」を自分たちの

エクスキューズとしてきたからです。「両論併記」も同じです。

両端の位置を誰かが決めなくてはならない。つまり主観です。

絶対的な中立などわからない。それは神の視点です》

『●軽減税率というお零れと「ジャーナリズムの義務」:

「権力の犯罪を暴くためなら、権力に対しては…」』

『●卑劣で幼稚で残虐な事件、5月「3日で30年に」…

「異論を排除する、すさんだ言葉の横行」のその源流』

『●放送法「四条の規律を撤廃することは、

自由の拡大ではなく、自由縮小」…報道へのアベ様の不当な政治介入』

《政治的公平などを定めた四条を撤廃するという。政権に親和的な番組が

増えるという狙いが透けて見える気がする…四条の規律を撤廃することは、

自由の拡大ではなく、自由縮小につながる恐れがある…国民の信頼が

薄れることは放送の自由の縮小である》

「簡単に言えば、こんな番組だらけにするつもり」

「最後に、日刊ゲンダイのコラム【斎藤貴男 二極化・格差社会の真相/

放送法4条撤廃問題 テレビが“総安倍チャンネル化”の懸念】…には、

《放送界もなめられたものである。政府が「政治的公平」や

「事実の報道」などを求めた放送法第4条の撤廃を検討している問題の

ことだ。最近の報道で概要がわかってきた。内部文書「放送事業の大胆な

見直しに向けた改革方針」が明記している由。規制の少ない通信と放送…》。

斎藤貴男さんに言わせれば《総安倍チャンネル化》だそうだ。世も末だ」

『●指差しヤジ再び…《責任を問うべきなのは安倍ではない。

責任を取れない社会の■■を…放置してきた日本社会…》』

《ところが、その杉尾議員が高市総務相に、放送法における

「政治的公平性」の解釈について問おうとしている最中、安倍首相が

大臣席から突如、「共産党か!」なるヤジを飛ばしたのだ。

…安倍首相はその間も、腕を組んだまま椅子にふんぞり返り、

またもや野党側に指をさして何か口を動かしていた》

『●<それにつけてもアベ様や小池「ト」知事の無能さよ>…《政治の

無策による人災》の片棒を担いだマスメディアにも大きな責任』

《安倍政権の報道圧力は、国連でもたびたび問題を指摘されてきた。

同じ2016年4月には、国連特別報告者、デイビッド・ケイ氏

(米カリフォルニア大学教授)による調査で「日本の報道機関の

独立性は深刻な脅威に直面している」と指摘された。…。

さらに、安倍政権が放送法を盾に放送メディアに圧力をかけている

ことをズバリ指摘。ケイ氏は、放送法4条に記されている政治的公平

について「何が公平であるかは政府が判断するべきではない」とし、

当時、高市早苗総務相が国会で「電波停止もありうる」と発言した

ことに関連して、「政府は脅しではないというが、メディアは脅し

と受け取る」などと、政府による報道圧力を危惧。そして、

「政府は放送法4条を廃止して、メディア規制から手を引くべきだ」

と述べ、政府以外の独立行政機関が監督すべきだとの考えを

示したのだ。

「政府による『中立性』と『公平性』への絶え間ない圧力が、

高いレベルの自己検閲を生み出しているように見えます」》

=====================================================

【https://twitter.com/Dgoutokuji/status/1596712162323755011】

本音のコラム「勇気ある内部告発者」前川喜平

2023.3.5

二〇一四年から一五年にかけて、安倍首相官邸がTBSの『サンデーモーニング』といった個別の番組を問題視し、総務省に圧力をかけて番組の「政治的公平」をめぐる放送法の解釈を変えさせた。その経緯に関する総務省の内部文章をもとに、立憲民主党の小西洋之参議院議員が二日に記者会見し、三日に参院予算委員会で質問した。

「政治的公平」は「一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」としていた解釈を「一つの番組でも、極端な場合は政治的公平を確保しているとは認められない」と変えたことで、政権が個別の番組を「政治的公平」に反すると狙い撃ちできるようになり、放送の自由を委縮させた。首謀者は当時の礒崎陽輔首相補佐官だった。山田真貴子首相秘書官は「変なやくざにに絡まれたって話」と評したという。

当時の高市早苗総務相と安倍首相の電話会談の記録について、高市氏は「捏造文書だ」と主張。「捏造文書でなければ大臣も議員も辞職するか」と問われて「結構ですよ」と答弁した。今後文書は本物だと分かったら、高市氏は本当に議員辞職するのだろうか?

文書を提供した総務官僚は「国民を裏切る違法行為を見て見ぬふりをすることはできない」と語ったという。この勇気ある内部告発者こそ真の全体の奉仕者である。(現代教育行政研究会代表)

=====================================================

[※ 『国民のしつけ方』(斎藤貴男著、インターナショナル新書010)…《それは調査報道…「番犬(ウォッチ・ドッグ)」としての役割》↑] (2022年11月11日[金])

(2022年11月11日[金])

正気なのかね?? ➙ 軍事費倍増=《赤字国債の乱発、社会保障のさらなる削減、消費税の大増税…》(斎藤貴男さん)。《国民生活より防衛費が優先》(政界地獄耳)。

「君はドアホノミクスを信奉するのか」、キシダメ君? 弱者や多くの市民、零細企業や独立自営業にとって地獄絵図が待っている。(斎藤貴男さん)《政府と自民党は何がなんでも消費税率を引き上げたい。今やあらゆる政策がそのために、つまり増税を甘受しなければ財政を破綻させるゾと国民を恐喝する目的で、進められているのではないか。》

『●「君はドアホノミクスを信奉するのか」、キシダメ君? 軍事費倍増=

《赤字国債の乱発、社会保障のさらなる削減、消費税の大増税…》』

『●斎藤貴男さん《政府と自民党は何がなんでも消費税率を引き上げたい…

増税を甘受しなければ財政を破綻させるゾと国民を恐喝する目的で…》』

日刊スポーツのコラム【政界地獄耳】国民生活より防衛費なのか】(https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202211110000091.html)によると、《だが必要な国防予算を隠しながら運用すること自体がおかしなことではないか。 ★では増大する国防予算はどうやりくりするのか。政府は9日、「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」の第3回会合で、拡大する防衛費の財源について「幅広い税目による国民負担が必要」「国民全体で広く負担」との考え方を示した。つまり消費税などの値上げを防衛費に転嫁する考えだ。国民の社会保障や健保、年金は税収や景気によって引き下げられたり値上がりするが、防衛費は税収によって左右されたり、消費が落ち込み景気が悪くなったからといって縮小するわけはない。これでは国民生活より防衛費が優先となりかねない。いささか議論を単純化してはいまいか》。

この有識者会議とか、諮問会議とか、アホらしいシステムではないか? 政府や自民党の御望みを叶える「有識者」で構成するんですから。諮問の答えは、「軍事費倍増」、「消費税増税」、「赤字国債の乱発、社会保障のさらなる削減」、「核発電再稼働」、「処理水 (という名の核汚染水) の海洋放出」、「核発電所新規建設」…等々、バンザ~イ!!、になるに決まっています。あほら~しぃ。

再度の引用。斎藤貴男さんは、火事場ドロボー1号どもが《台湾危機をあおりまくる岸田政権は軍拡と日米同盟の深化に躍起である。自民党が求める軍事費の倍増には莫大な財源が必要で、まず赤字国債の乱発、社会保障のさらなる削減、消費税のより一層の大増税──と相成るシナリオの存在が確実だ。…甘言に乗った自称投資家たちの中には、株価の起爆剤としての戦争に期待する人も現れてくるのだろう。それもまた政権の狙いだろうが、まあ、やめておいたほうがいい。まともな人間にとって、戦争とは破滅以外の何物でもないから。》…とも。

さらに、《そもそも消費税の仕組み自体が、「弱者のわずかな富をまとめて強者に移転する」(拙著「決定版 消費税のカラクリ」)、卑劣と不公正を練り固めた税制だ。大新聞が取材も批判もしないのは、政府自民党にオネダリを重ね、「軽減税率」の特権を頂いたからに他ならない》

『●『消費税のカラクリ』読了』

『●消費税増税: かたや大企業は「不労所得」を得ているわけ!』

『●消費税増税: 大企業は「不労所得」を得て、

メディアは「火事場泥棒」の助っ人』

『●内部留保と消費税増税:

雇用「数」増加で誤魔化す雇用形態の「質」の劣化』

『●アベノサギのキモ(経済=ドアホノミクス)もサギだった

という二重のサギな話…壮大な「あとの祭り」』

《またアベノミクスの嘘を証明する統計が! 増えたのは企業の

内部留保と役員報酬、株主配当だけ、賃金はさらに減少

…国民はこの数字をもっとしっかりと見るべきだろう。そう、

アベノミクスはインチキだったことを改めて証明する統計結果が

明らかになったのだ。…つまり、待てど暮らせど、トリクルダウンは

やってこないということだ》

『●斎藤貴男著『決定版 消費税のカラクリ』…消費税制は《いかに

不公正で…「魔法の杖」》かを指弾した《警世の書》』

『●「この27年間の変化は法人税が9兆円…

所得税が4兆円減り、消費税が14兆円増えたことだけなのだ」』

『●年金自助努力問題…《単なる金ヅルとして、

社会保障の“充実”だの“安定化”だのをエサ》に消費税を増税』

『●同様に、「この28年間の変化は法人税が6兆円…

所得税が6兆円減り、消費税が13兆円増えたことだけなのだ」』

『●《消費税が抱える根源的な問題》はなにか? 《常に弱い

立場の側がより重い負担を強いられる》最悪な消費税制…』

「斎藤貴男さん…【政府やメディアが刷り込んだ“消費税の目的”

の嘘/“社会保障の充実と安定化”のための増税という

謳い文句とは正反対の現実】」

『●消費税…《自分よりも弱い立場の取引先に負担を回し、

そうされた者はさらに弱い取引先に……最も弱い者が破滅する》…』

『●最悪な税制・消費税制30年…《弱い者いじめができなければ

生き残れない社会は、消費税によっても形成された》』

『●斎藤貴男さん《こうまでわかりやすく、アホらし過ぎる現実を

突き付けられて、それでも騒然とならない日本社会…》』

=====================================================

【https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202211110000091.html】

コラム

政界地獄耳

2022年11月11日7時48分

国民生活より防衛費なのか

★日本の防衛費は1976年に三木内閣がGNPの1%を上限とする方針を閣議決定。87年度予算で中曽根内閣が1%枠を撤廃したものの、その後も歴代政権は1%を目安に予算編成を続けてきた。この規模を大幅に逸脱すれば中国や韓国などの近隣国から「軍拡思想が首をもたげた」と厳しく批判されてきたからだ。米国や北大西洋条約機構(NATO)が同盟国などに求める軍事費は「2%以上」。自民党は防衛費倍増計画を進めるのにはこういった外圧の要求がある。またそれが可能になったのは中国の軍事費の飛躍的な増強がある。これゆえに日本への批判もなくなったといえる。

★政府は21年度当初予算では防衛費を0・95%だと説明しているが、NATOの算出方法だと国防関連予算として盛り込んでいる退役軍人年金や日本の海上保安庁にあたる沿岸警備隊の経費、国連平和維持活動(PKO)拠出金などを、日本は除外しており、実際は1・24%規模になるという。欧米並みという言葉に弱い日本人は外圧にはひれ伏すものの、政府は国民が1%枠を大きく踏み込むことの反発や懸念を念頭にできるだけ小さく見せようと姑息(こそく)な工作を続ける。だが必要な国防予算を隠しながら運用すること自体がおかしなことではないか。

★では増大する国防予算はどうやりくりするのか。政府は9日、「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」の第3回会合で、拡大する防衛費の財源について「幅広い税目による国民負担が必要」「国民全体で広く負担」との考え方を示した。つまり消費税などの値上げを防衛費に転嫁する考えだ。国民の社会保障や健保、年金は税収や景気によって引き下げられたり値上がりするが、防衛費は税収によって左右されたり、消費が落ち込み景気が悪くなったからといって縮小するわけはない。これでは国民生活より防衛費が優先となりかねない。いささか議論を単純化してはいまいか。(K)※敬称略

=====================================================

[斎藤貴男著『決定版 消費税のカラクリ』(ちくま文庫) 筑摩書房↑] (2022年11月10日[木])

(2022年11月10日[木])

弱者や多くの市民、零細企業や独立自営業にとって地獄絵図……「君はドアホノミクスを信奉するのか」、キシダメ君? 軍事費倍増=《赤字国債の乱発、社会保障のさらなる削減、消費税の大増税…》。

『●「君はドアホノミクスを信奉するのか」、キシダメ君? 軍事費倍増=

《赤字国債の乱発、社会保障のさらなる削減、消費税の大増税…》』

何が何でも、キシダメ首相らは増税、中でも、消費税増税したいらしい。正気かね? 「10年間は消費税増税しません」なんていう甘言に騙された「1/4」の自公お維コミ直接支持者、「2/4」の選挙に行かないことでの自公間接支持者の皆さん、本当に大丈夫ですか、このままで? デタラメなドアホノミクスのツケを、なぜ我々が負担すんのか?

日刊ゲンダイのコラム【斎藤貴男 二極化・格差社会の真相/財源のない補正で、次に浮上するのは「消費税増税」だ】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/314086)によると、《政府と自民党は何がなんでも消費税率を引き上げたい。今やあらゆる政策がそのために、つまり増税を甘受しなければ財政を破綻させるゾと国民を恐喝する目的で、進められているのではないか。》

『●『消費税のカラクリ』読了』

『●消費税増税: かたや大企業は「不労所得」を得ているわけ!』

『●消費税増税: 大企業は「不労所得」を得て、

メディアは「火事場泥棒」の助っ人』

『●内部留保と消費税増税:

雇用「数」増加で誤魔化す雇用形態の「質」の劣化』

『●アベノサギのキモ(経済=ドアホノミクス)もサギだった

という二重のサギな話…壮大な「あとの祭り」』

《またアベノミクスの嘘を証明する統計が! 増えたのは企業の

内部留保と役員報酬、株主配当だけ、賃金はさらに減少

…国民はこの数字をもっとしっかりと見るべきだろう。そう、

アベノミクスはインチキだったことを改めて証明する統計結果が

明らかになったのだ。…つまり、待てど暮らせど、トリクルダウンは

やってこないということだ》

『●斎藤貴男著『決定版 消費税のカラクリ』…消費税制は《いかに

不公正で…「魔法の杖」》かを指弾した《警世の書》』

『●「この27年間の変化は法人税が9兆円…

所得税が4兆円減り、消費税が14兆円増えたことだけなのだ」』

『●年金自助努力問題…《単なる金ヅルとして、

社会保障の“充実”だの“安定化”だのをエサ》に消費税を増税』

『●同様に、「この28年間の変化は法人税が6兆円…

所得税が6兆円減り、消費税が13兆円増えたことだけなのだ」』

『●《消費税が抱える根源的な問題》はなにか? 《常に弱い

立場の側がより重い負担を強いられる》最悪な消費税制…』

「斎藤貴男さん…【政府やメディアが刷り込んだ“消費税の目的”

の嘘/“社会保障の充実と安定化”のための増税という

謳い文句とは正反対の現実】」

『●消費税…《自分よりも弱い立場の取引先に負担を回し、

そうされた者はさらに弱い取引先に……最も弱い者が破滅する》…』

『●最悪な税制・消費税制30年…《弱い者いじめができなければ

生き残れない社会は、消費税によっても形成された》』

『●斎藤貴男さん《こうまでわかりやすく、アホらし過ぎる現実を

突き付けられて、それでも騒然とならない日本社会…》』

=====================================================

【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/314086】

斎藤貴男 ジャーナリスト

1958年生まれ。早大卒。イギリス・バーミンガム大学で修士号(国際学MA)取得。日本工業新聞、プレジデント、週刊文春の記者などを経てフリーに。「戦争経済大国」(河出書房新社)、「日本が壊れていく」(ちくま新書)、「『明治礼賛』の正体」(岩波ブックレット)など著書多数。

二極化・格差社会の真相

財源のない補正で、次に浮上するのは「消費税増税」だ

公開日:2022/11/09 06:00 更新日:2022/11/09 06:00

今だけ無料

(物価高騰対策も愚策なのに、増税に国民がまたぞろ

狙われる(C)共同通信社)

政府と自民党は何がなんでも消費税率を引き上げたい。今やあらゆる政策がそのために、つまり増税を甘受しなければ財政を破綻させるゾと国民を恐喝する目的で、進められているのではないか。

今年度の第2次補正予算案に計上される一般会計の歳出約29兆円の8割は国債の増発で賄うと報じられた。8日にも閣議決定するという。

もちろん物価高対策は喫緊の課題だ。とはいえ効果も打ち切り時も見通しが立たない施策に、何が期待できるというのか。

まず総額ありきの意思決定過程が卑しい。統一教会とのズブズブで知られる萩生田光一政調会長らの自民党幹部連中が前年並みの規模をと騒ぎまくった結果という。新型コロナ禍真っ盛りだったゆえの例外中の例外が、スタンダードにされた。財源の裏付けなど皆無だ。彼らはカネさえバラまけば国民は思いのままだという、歪んだ選民意識に酔いしれている。

財源はないのだからして、次に浮上するのが増税論になるのは必定。それも、権力にとって最も都合のよい消費税が、またぞろ狙われる。

いや、彼らはすでに、何も隠そうともしていない。先月下旬の政府税制調査会では「未来永劫10%のままで日本の財政が持つとは思えない」とする意見が相次いだ。「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」でも、防衛費増額の財源について、「幅広い税目による国民負担が必要なことを明確にすべき」という主張が目立った。

これには直ちに「企業の努力に水を差すことのないように」との声が上がったそうだから、焦点はやはり消費税だ。いずれは消費税増税バンザイを叫ぶ委員が幾人もいる「全世代型社会保障構築会議」でも、同様の流れがつくられるはずである。

来年の10月にはインボイス方式も始まる。詳しく説明する紙数はないが、とすれば零細企業や独立自営業の大半が廃業や倒産を強いられよう。

そもそも消費税の仕組み自体が、「弱者のわずかな富をまとめて強者に移転する」(拙著「決定版 消費税のカラクリ」)、卑劣と不公正を練り固めた税制だ。大新聞が取材も批判もしないのは、政府自民党にオネダリを重ね、「軽減税率」の特権を頂いたからに他ならない。

彼らに消費税を弄び続けさせていけば、格差社会は封建時代さながらの階級社会に陥る。国民の不満が極限に達する前に、私たちは憎悪の対象を外へ、外へと向かうよう誘導されていくだろう。北朝鮮がそうであるように。

=====================================================

[※ ↑ 闘う主張、現場の声支えに 経済評論家・内橋克人さんを悼む (金子勝さん) (朝日新聞 2021年09月08日(水))] (2022年01月03日[月])

(2022年01月03日[月])

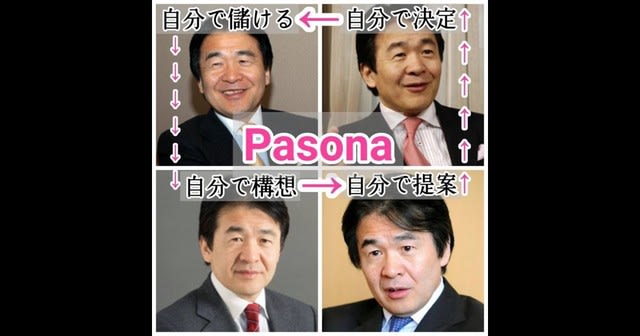

長周新聞の記事【政商・竹中平蔵の利益相反ビジネス コロナ禍で純利益前年比11倍のパソナ 貧困拡大させて吸い上げる米国仕込みの荒稼ぎ】(https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/22300)。

《昨年初頭から日本を襲った未曾有のコロナ禍は、日常生活を変えるだけでなく、人々の生業にも大きな影響を与えた。多くの中小零細企業が打撃を受ける一方、業績を拡大した企業もある。小泉政権時代から顕著になった新自由主義的な構造改革や数々の規制緩和によって大企業一人勝ち状態がつくられ、公共分野の切り売りが進んだが、コロナ禍においてもその路線は継承され、窮乏化する人々の苦難を尻目に特定企業への利益横流しを優先する政治がおこなわれている。その恩恵を受けてきた代表格が小泉改革の推進者の一人である竹中平蔵であり、同氏が会長を務める人材派遣大手パソナグループは今期の純利益を前年の11倍へと飛躍的に増やした。「政商」「インサイド・ジョブ(内部犯行)」とも呼ばれるその存在と役割についてみてみたい》。

一人PDCAサイクル ➙ 佐高信さん《自分が関わったところで自分が利益を得るという構図は、まるで政商ならぬ学商だ》

『●独裁をサポートさせるための《安倍政権の「未来投資会議」を解体し、

菅政権が新たに始動》した「成長戦略会議」…その面子の悍ましさ』

『●一人PDCAサイクル「なんでも金、金、金」の竹中平蔵氏…

「自分でルールを作り、自分が儲けたわけな」』

『●《「パソナ」の純利益が前年の10倍以上》―― カネカネカネの

金(カネ)色の五つの輪に便乗して、アサマシき「なんでも金、金、金」…』

『●《竹中氏がこんなむちゃくちゃな論理を言い張ってまで、五輪を開催させ

ようとしているのは、自分がその利権に関係しているから》(リテラ)』

『●学商・竹中平蔵氏の一人PDCAサイクルが《継承》…直接的に支持

したり、選挙に行かない眠り猫として間接的に自公お維を支持した結果』

学商・竹中平蔵氏に頼っている限り、《新しい資本主義》の中身空っぽなその本質が知れようというもの。これまた早くも虚しきカンバン倒れのカンバン「新しい資本主義」。(金子勝さん)《岸田首相は「成長と分配の好循環を実現する」と標榜しているが、どれをとっても中身は空っぽ》。

学商・竹中平蔵氏が絡んでいるのだから、「新しい資本主義」=新しくもない新自由主義、小さな政府、市場原理主義経済。水などのコモンズも売っぱらってしまえという経済。何でもかんでも商売、商売。金持ちだけが儲かる経済。ドアホノミクス(🄫浜矩子さん)の《継承》。トリクルダウンなど決して起きない、格差拡大の経済。

『●「軽減税率か給付付き税額控除か」なんてことよりも、

そもそも消費税を否定する経済学者はいないのか?』

長周新聞の記事【世界の上位10%が76%の富を所有 トマ・ピケティら経済学者の調査報告「世界不平等レポート」に見る】(https://www.chosyu-journal.jp/kokusai/22324)によると、《『21世紀の資本』の著者として知られるトマ・ピケティをはじめ欧米諸国の経済学者らで構成し、本部をパリに置く世界不平等研究所(World Inequality Lab)が7日、世界的な格差の実態を調査した「世界不平等レポート(WORLD INEQUALITY REPORT 2022)」を公表した。新型コロナウイルスの世界的まん延のなかで、ひと握りの超富裕層が爆発的に資産を増やした一方、深刻な飢餓に苦しむ人々をはじめ大多数の貧困化が進んだことを統計からあぶり出している。筆頭著者のルカ・シャンセル(仏経済学者)は「新型コロナウイルスの感染拡大は、非常に裕福な人々とそうでない人々との間の不平等を悪化させた。貧困拡大とのたたかいにおける社会的国家の重要性を示している」とのべ、不平等の是正には新自由主義的な政治制度の変革が必要であることを訴えている》。《富裕層は租税回避 トリクルダウン起きず…「21世紀の課題を解決する新しい税制」として透明性の高い累進課税を強化するとともに、経常的な富裕税を導入し、ごく一部に集中した膨大な富を社会全体の福祉に還元することを唱えている。さらに多国籍企業への課税を強化してグローバルな再配分をおこない、地域間の富の不均衡を終わらせ、新型コロナで浮き彫りになった医療の不平等を是正する必要性を強調している》。

一人PDCA。

[※ パソナの学商・竹中平蔵氏による一人PDCAサイクル

(https://twitter.com/yohei_tsushima/status/1009649260697038848)↑]

宇沢弘文さんや内橋克人さんは本当に偉かったなァ~。彼らの声にもっと耳を傾けてくれる人が居たならば…。

=====================================================

【https://www.chosyu-journal.jp/seijikeizai/22300】

政商・竹中平蔵の利益相反ビジネス コロナ禍で純利益前年比11倍のパソナ 貧困拡大させて吸い上げる米国仕込みの荒稼ぎ

政治経済 2021年12月16日

昨年初頭から日本を襲った未曾有のコロナ禍は、日常生活を変えるだけでなく、人々の生業にも大きな影響を与えた。多くの中小零細企業が打撃を受ける一方、業績を拡大した企業もある。小泉政権時代から顕著になった新自由主義的な構造改革や数々の規制緩和によって大企業一人勝ち状態がつくられ、公共分野の切り売りが進んだが、コロナ禍においてもその路線は継承され、窮乏化する人々の苦難を尻目に特定企業への利益横流しを優先する政治がおこなわれている。その恩恵を受けてきた代表格が小泉改革の推進者の一人である竹中平蔵であり、同氏が会長を務める人材派遣大手パソナグループは今期の純利益を前年の11倍へと飛躍的に増やした。「政商」「インサイド・ジョブ(内部犯行)」とも呼ばれるその存在と役割についてみてみたい。

欧米で失敗実証済みの新自由主義を崇拝

「新しい資本主義」「成長と分配の好循環」を標榜する岸田政府は発足後の目玉政策として、「地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めていく」という「デジタル田園都市構想」をうち出した。自治体クラウド、5G、データセンターなどのデジタル基盤を整備し、遠隔医療、GIGAスクール構想、スーパーシティ構想、スマート農業など、ICT(情報通信技術)やデジタルを基盤にした公共インフラの構築や社会・産業構造づくりを推進するもので、菅政府が進めてきたデジタル化推進構想を継承したものだ。

同構想実現会議の民間メンバーには、日本の水道事業に参入するフランスの水メジャー・ヴェオリアの日本法人会長などと並び、竹中平蔵(慶應義塾大学名誉教授)が参画したことが物議を醸した。「自民党をぶっ壊す!」といって日本社会をぶっ壊した小泉改革で、閣僚として郵政民営化や労働規制緩和など数々の新自由主義政策をおし進め、2006年に政界を引退してからも歴代自民党政権では経済政策のキーパーソンとなってきた張本人であり、今後も引き続きそれを推進するという宣言にほかならないからだ。

(竹中平蔵)

竹中平蔵は、一橋大学卒業後に日本開発銀行へ進んだ後、1981年、かつてキッシンジャー元米大統領補佐官らも所属し、世界中に親米派人脈を広げる役割を持つ米ハーバード大学国際問題研究所の客員教授となり、公の役割を縮小してすべてを市場経済に委ねる市場原理主義や「小さな政府」を柱とするレーガノミックスを支えた経済学者の薫陶を受けた。

同研究所では、「双子の赤字」にあえぐ米国を凌ぎ、「ジャパンアズナンバーワン」と呼ばれるほど成長した日本経済について研究し、それを支えてきた日本特有の商習慣や、社会福祉、国内産業保護制度を切り崩し、米国の「自由貿易」の枠組みに縛り付けることを目指す米政府の意を汲んだ研究者や政治家の育成がおこなわれた。竹中はそこで日本関係プログラム初代事務局長のケント・カルダー(ブッシュ政権の特別補佐官)らと親交を深め、政策プロモーターとして日本で活動するための米国人脈とノウハウを得て帰国。

「大規模小売店舗法(大店法)の廃止」「10年間で総額430兆円の公共投資の実施」などを日本側に約束させた日米構造協議(1989年)など、米国側から日本の経常黒字を削ぐ圧力が増すなかで、大蔵省(現・財務省)に出向した竹中は、「双子の赤字」の解決を日本の構造改革に求める米政府の意を汲み、公共投資の必要性とあわせて「公共事業をアメリカ企業に解放すれば日米貿易摩擦の緩和に繋がる」とも主張した。

その後もコロンビア大学「日本経営研究センター」の客員研究員、東京財団理事長などに就き、日米の民・政・官・学を行き来しながら、親米路線を具現化する政策プロモーターとして活動している。

米国政財界から日本政府への政策提言という形で出される命令書『年次改革要望書』が始まったのもこの頃で、それらの外圧が強まるなかで、小泉政権では経済財政政策担当大臣、IT担当大臣、金融担当大臣、内閣府特命大臣、郵政民営化担当大臣、総務大臣等の閣僚職を歴任し、それら米国側の要求実現に奔走。以前の公共投資拡大からは打ってかわって「コストカット」や財政スリム化など緊縮財政を推進して地方自治体に緊縮を迫り、不良債権問題をやり玉に挙げてゴールドマンサックスなど米メガバンクを日本に招き入れ、郵政民営化によって350兆円もの郵貯マネーを外資が口を開けて待つ金融市場に放出した。商業メディアを使って「財政危機」や公務員悪玉論を国民に刷り込む劇場型キャンペーンも、全米経済研究所(NBER)が提唱した手法を採り入れたものだった。

議員を辞めても民間議員として登用されたり、歴代政府が経済顧問として重宝するのは、アメリカの代理人としてこのような日本の構造改革を推進してきた実績が、米国中枢に買われていることが背景にある。

いまやその肩書きは、パソナグループ会長、オリックス社外取締役、SBIホールディングス社外取締役、世界経済理事会(ダボス会議)メンバー、森ビルアカデミーヒルズ理事長、日本経済研究センター研究顧問など、官民の幅広い分野に及び、新自由主義のマインドを先取りして利益を得ようとする野心的勢力にとって欠かせない存在となっている。

地方交付税カットし 公的業務をアウトソーシング

安倍政府のもとでは、日本経済再生本部の産業競争力会議メンバー(民間議員)、内閣府に置かれた国家戦略特区の特区諮問会議メンバーなどに就任し、オリックスの宮内義彦などとともに、「企業の自由」を拡大するための規制改革の旗振り役を担った。

戦後日本の累進課税制度(富裕層ほど税率が高い)を「悪しき不平等」として大企業減税と逆進性の強い消費税増税をおし進め、終身雇用制度は「役に立たない労働者を増やしている」として各種労働法を改定し、企業側にとって「雇用の調整弁」となる非正規雇用を拡大した。

そのなかで2007年に設立したのが人材派遣大手のパソナだ。竹中はグループ取締役会長に就任。政治の分野での公的立場を利用してみずから政策を提案し、外国人労働者の規制解禁、労働者派遣の拡大など数々の労働規制を緩和させ、それらを見越した事業経営を先行展開して政治のインセンティブ(報酬)を独占するというビジネスモデルは、アメリカにおける「回転ドア」(民間と「政・財・学・官」界の間を行き来して富を得る米国エリートの慣行)の日本版といえる。

「自由競争」でも「市場原理」でもなんでもなく、米国の威を借りた単なる官民癒着の利益相反なのだが、それがまったくの無規制でおこなわれてきた結果、一部の富裕層が富を独占する一方、日本経済は先進国で唯一のマイナス成長、実質賃金は20年以上も低迷し、雇用も不安定化するなど、社会と人々の生活が「ぶっ壊れた」ことは言を俟(ま)たない。

そのうえコロナ禍が襲って人々が苦境にあえぐなか、パソナの2021年5月期(2020年6月~2021年5月)の決算は、純利益は前年度の11倍という異次元なものとなった。とくに業務委託やアウトソーシングといったBPOサービス部門が業績を牽引している【グラフ①、②参照】。

同グループの「2021年5月期第3四半期業績概況」によれば、営業利益145億円(前年比87億円増)、経常利益146億円(同91億円増)、当期利益56億円(同50億円増)で、減損を差し引いても過去最高益をたたき出している。

人材派遣業では、小泉・竹中改革で進めた「三位一体」の改革で、地方自治体に対する地方交付税交付金や国庫補助金をカットし、財政危機に瀕した自治体が人件費削減に踏み込まざるを得ない状態に仕向け、職員の非正規化や公共部門の民営化を推進させるなかで、みずからがその受け皿となった。先端を行っているのが「身を切る改革」を唱える維新の会が行政トップを握る大阪で、パソナは大阪における行政の窓口業務を一手に請け負って業績を拡大。派遣社員は「物品」と同じ扱いであるため、その無保障・低賃金の労働力で自治体は人件費を一定程度浮かすことができるが、その分、高度な守秘義務や経験値を必要とする公共サービスの質は劣化する。それはコロナ禍において、大阪府の人口10万人あたりの累計死者数が全国ワースト1位だった事実にもあらわれている。

大阪府は人員不足のため協力金支給業務もパソナに43億円あまりで一括委託したが、慣れない業務を派遣社員に強いたため支給は滞り、全国の政令市のなかで支給速度は最も遅れるなど、行政機能の低下が住民の生業や生命を直撃した。その他、アクリル板支援金、雇用促進事業などもパソナに発注し、行政のパソナ依存体質が加速している。

ちなみに竹中平蔵は橋下徹が率いた維新の会の衆院選公認候補の選考委員長に抜擢されており、その維新行政のもとで大阪では、地下鉄、バス、公営住宅管理、ゴミ収集事業、保育・幼稚園、病院、大学、公衆衛生機関、技術研究所、水道事業などありとあらゆる公共インフラを統合・民営化の対象にして次々に公共運営から切り離してきた。

コロナ禍では、保健所や公衆衛生職員が減らされたおかげで業務が逼迫し、職員の半数が過労死ラインをこえる状態が2年間にわたって続き、現場から悲痛な声が上がっている。

コロナの苦境に乗じ 国の事業で税金つかみ取り

この公共売り飛ばしのビジネスモデルが波及するに従って自治体の窓口業務の民間委託は全国に広がっており、総務省の統計によれば、2019(令和元)年5月時点で指定都市で9、東京・特別区で19、中核都市で27、その他の市町村区で195の自治体が導入している【表参照】。それもパソナを含む上位6社だけで全体の60~80%を占める寡占状態にあり、公平な競争が存在しない強者一人勝ちの構図が出来上がっている。

また、コロナ禍における国の持続化給付金事業(769億円)は、電通やパソナが設立した一般社団法人「サービスデザイン推進協議会」が業務委託を受け、その97%を電通やその子会社、パソナなどに丸投げで再委託。パソナへの再委託費は約171億円と他社と比べて際立って多く、一斉休校要請にともなう保護者への休業助成金給付事業、中小企業庁の事業再構築補助金など、コロナ禍で窮乏する人々を出し抜くような公金つかみ取り事業がパソナのBPOサービス事業の成長を促したことは疑いない。

また、東京五輪でもパソナは組織委と「オフィシャルサポーター」契約を結び、五輪運営関連の人材派遣サービスを独占。国会でも提示された人件費の「内訳書」によれば、大会運営ディレクターなどの日当が一人当り35万円という高額契約になっていながら、パソナ側が提示した日当は1万2000円であり、中抜き率97%というえげつない手法が注目を浴びた。

新型コロナワクチン「大規模接種センター」の予約システムでも、重大な欠陥が発見されたシステムの委託運営会社「マーソ株式会社」の経営顧問が竹中平蔵だった。

さらにパソナの業績を押し上げたのが、コロナ禍における再就職支援事業だった。コロナで事業者が潰れたり、正社員、パート・アルバイトなどの非正規労働者が雇い止めや解雇を受けて路頭に放り出されたが、手厚い公的支援は打たれなかった。そのかわりにパソナが失業者にとって最後の「駆け込み寺」になる流れがつくられ、苦境に陥った人が増えれば増えるほどもうかるというビジネスモデルが成立した。このような露骨な我田引水を処世術にする人物が政府中枢で経済顧問を務めている以上、コロナ禍における徹底した公的支援や生活保障政策がおこなわれるはずがない。

今月、岸田政府は「コロナ禍で職を失った非正規労働者の支援策が必要」として、コロナで影響を受ける非正規労働者10万人を対象に、求人が多い業種への転職を促す新事業を経済対策に盛り込んだ。国が3年間で総額4000億円を投じ派遣会社による非正規労働者の研修事業を支え、新たな派遣先企業で試験的に働かせたうえで就職を促すというもので、これも労働者支援ではなくパソナ支援策であり、デジタル化などの産業構造の転換で新たな「雇用の調整弁」を求める大企業への支援策といえる。

日本社会では20年来の経済政策や構造改革がもたらした弊害が露呈し、コロナ禍で貧困がより拡大し、富の一極集中が進んでいる。世界的にも失敗が明白になった新自由主義政策をアメリカから押しつけられ、それを周回遅れで「世界のトレンド」であるかのように喧伝し、日本社会を蝕み、外資に売り飛ばす役回りを担っているのが竹中平蔵のような政商であり、それを後生大事に担ぐ自民党や維新が目指す国家の姿もまた、一足先に社会崩壊を招いた欧米や南米ですでに実証されているものだ。

政治は一部のための奉仕者ではなく、全体の奉仕者でなければならず、公に寄生しながら公を切り崩し、私腹を肥やしてはばからない一握りの輩から、この国を支える人々の手に政治を奪還することなしに社会の崩壊を食い止め、万人のための統治を構築することはできないことを突きつけている。

=====================================================

[※《自助》大好きオジサン・元最低の官房長官と学商 (日刊ゲンダイ 2020年9月7日)↑] (2021年02月11日[木])

(2021年02月11日[木])

日刊ゲンダイのコラム【立岩陽一郎 ファクトチェック・ニッポン!/独自ファクトチェック 政府側の答弁に深刻な問題があった】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/284700)。

《1月30日、朝日新聞・国会キャップの南彰記者、「ご飯論法」の命名で知られる法政大学の上西充子教授と私とでファクトチェックを行った》。

血の通わない政…保身と利権漁りしか興味なしなカースーオジサン。あるべき社会へのビジョンもなく、主権者に説得力のある、心のこもったメッセージを発することもできないカースーオジサン。COVID19禍一つをとっても、ゼロコロナ・withoutコロナを目指さない、目指そうとしない、検査検査検査…・追跡・保護しようとしない、する能力が無い、…《#罰則ではなく補償を》! 《やるべきことをやらず、余計な制裁強化ばかりを先行させようとする。無為無策と逆行は続いている》。

一国のリーダーが国会で118回も嘘をつき続けても、問題とならない国。問題としないメディア。仕方ない、主権者が国会を見て、気づいていただくしかありません。ネット上でも見れますし、両院のWPにアーカイブもあります。カースーオジサンの御長男の官僚接待問題など、如何にデタラメな答弁が行われているのか、ご自分の目で確認するしかないです。「1/4」の自公お維支持者の皆さんは変わられることは無いでしょうし、一方、「1/4」の野党支持者の皆さんは、既にウンザリしておられるでしょう。「2/4」の眠り猫な自公お維間接支持者の皆さんが目覚められることに期待するしかありません。

心あるジャーナリストの皆さんなどが《政府側の答弁》を《ファクトチェック》してくださり、主権者に発信して下さること、とても重要だと思います。

『●斎藤貴男さん、大新聞社は「自分たちだけは例外。

権力にオネダリして、そうしていただいたのである」』

『●斎藤貴男さん、税率を上げても「「スウェーデンのような

高福祉国家を目指すんだ」なんて、誰も言わない」』

『●軽減税率というお零れと「ジャーナリズムの義務」:

「権力の犯罪を暴くためなら、権力に対しては…」』

『●『国民のしつけ方』(斎藤貴男著)読了…

《それは調査報道…「番犬(ウォッチ・ドッグ)」としての役割》』

「オリンピックスポンサーになることの意味合い。中日新聞は、東京新聞の

東京五輪批判を控えるよう「恫喝」されたらしい」

『●《テレビマンも新聞記者も…あなた方が近年、国民を政権の

意向通りに操ることしかしていないことの罪深さを…》』

『●《菅政権は、規制改革を政策の重点事項としている。だったら、

国民生活を危機に陥れている感染症の利権を最優先の改革対象とすべき》』

『●《#罰則ではなく補償を》! 《やるべきことをやらず、余計な

制裁強化ばかりを先行させようとする。無為無策と逆行は続いている》』

『●スピード感な罰則導入…専門家も罰則を支持? 《『概ね賛成』という

かたちでありました》? 隠蔽・ウソ・詭弁もアベ様から《継承》』

『●あぁぁ、〝箕部幹事長〟はブーメランも理解できな程の老醜…

《事の発端》をお忘れか? ―――《二階の年末の「8人ステーキ会食」》』

『●行政改革担当相兼COVID19ワクチン接種担当相の河野太郎氏に、大変に

名誉なことに、いつの間にかツイッターをブロックされていた…』

『●《本来メディアは権力者の監視役、つまり「ウオッチドッグ」

(番犬)》にならなければならない…でも、ニッポンでは〝吠えないポチ〟』

《◆本来メディアは権力者の監視役、つまり「ウオッチドッグ」(番犬)

にならなければいけません。おかしなことがあれば吠え、市民に伝える

のです。しかし実際はどうでしょうか。私にはむしろ、

権力にすり寄る「ポチ」に見えました》

=====================================================

【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/284700】

立岩陽一郎 ジャーナリスト

ジャーナリスト。1967年生まれ。91年、一橋大学卒業後、NHK入局。テヘラン特派員、社会部記者、国際放送局デスクなどを経て、2016年12月に退職。現在は調査報道を専門とする認定NPO運営「INFACT」編集長。フジテレビ「とくダネ!」、毎日放送「ちちんぷいぷい」出演中。

ファクトチェック・ニッポン!

独自ファクトチェック 政府側の答弁に深刻な問題があった

公開日:2021/02/03 06:00 更新日:2021/02/03 06:00

(蓮舫議員(C)日刊ゲンダイ)

蓮舫議員(立憲民主)の質問に菅総理が「失礼じゃないでしょうか」と言ったことが注目された国会だが、不可思議としか言いようのない補正予算を成立させて序盤戦を終了した。

■記者サロンでファクトチェック

1月30日、朝日新聞・国会キャップの南彰記者、「ご飯論法」の命名で知られる法政大学の上西充子教授と私とでファクトチェックを行った。朝日新聞が新たに始めたオンラインでのセミナー「記者サロン」の一環だ。ファクトチェックは、政策の是非は議論しない。今回も政治家の発言について事実関係を確認した。その結果、政府側の答弁にいくつか深刻な問題が見つかった。

まず南記者が代表質問での菅総理の答弁を、歴代総理との違いで示した。答弁時間は3時間45分。文字数で見ると約6万6000字。これは時間比で2020年1月の安倍総理を1時間以上下回り、字数で見ると12年1月の野田総理の11万7000字の半分程度でしかない。蓮舫議員の質問のきっかけとなった菅総理の言葉足らずは、国会の冒頭で既にその姿を現していたことがわかる。

次に、感染症法改正案での罰則についての議論を見た。菅総理は入院勧告に従わない感染者への懲役刑は、全国知事会からの要望を受けたものと答弁した。しかし実際には、全国知事会は罰則こそ求めたが懲役刑までは求めていない。巧妙なのは、質問した小川淳也議員(立憲民主)が懲役刑について質問したのに対して、菅総理は「知事会からも罰則の創設を求める緊急提言もいただいています」と答えている。まさに「ご飯論法」だ。菅総理は誤ったことを言っていないが、質問と合わせることで、「懲役刑を求めたのは全国知事会」という誤った情報を拡散させるものとなっていた。

この罰則については、田村厚労大臣の発言もチェックした。田村大臣は、改正案作成にあたって開かれた厚労省の審議会での議論を問われ、「(賛成、反対の)両方ご意見がありました。しかしおおむね賛成」だったと答弁。しかし事実は全く違った。反対の声が圧倒的に多く、「おおむね賛成」という状況ではなかった。これは虚偽に近いとの意見で一致した。私権を制限する法律を作る際にその前提となる情報で政府が事実と異なる内容を示すという由々しき事態が起きていたということだ。

大臣のツイートもチェックの対象とした。河野大臣がワクチン接種に関してNHKが報じたワクチンのスケジュールを「デタラメ」と発信したものだ。しかしこれは政府が示したスケジュールをNHKが報じたもので、「デタラメ」とは言えない。実際には政府内に混乱があったことも後に判明している。こうした発信はメディアを敵視する空気を社会につくる恐れもあり注意が必要だ。

この「記者サロン」は朝日新聞がオンラインを使って新たに始めた取り組みだ。参加視聴者からも意見や質問を出してもらい双方向で議論を進める。参加者からは、「桜を見る会」についての安倍前総理、日本学術会議をめぐる菅総理の答弁を検証するよう求める声が聞かれた。国会をチェックすることの重要性を再認識する機会となった。

※コラムへの感想や意見は以下のアドレスへ。

tateiwa@infact.press

=====================================================

[※『権力と新聞の大問題』(望月衣塑子×マーティン・ファクラー著)…《政権をチェックしようという意識が…》↑] (2021年01月11日[月])

(2021年01月11日[月])

金志尚記者による、毎日新聞の記事【「日本政府は中国と同じことを頼む」 ニューヨーク・タイムズ前支局長が内実を暴露】(https://mainichi.jp/articles/20210105/k00/00m/040/141000c)。

《◆本来メディアは権力者の監視役、つまり「ウオッチドッグ」(番犬)にならなければいけません。おかしなことがあれば吠え、市民に伝えるのです。しかし実際はどうでしょうか。私にはむしろ、権力にすり寄る「ポチ」に見えました》。

『●斎藤貴男さん、大新聞社は「自分たちだけは例外。

権力にオネダリして、そうしていただいたのである」』

『●斎藤貴男さん、税率を上げても「「スウェーデンのような

高福祉国家を目指すんだ」なんて、誰も言わない」』

『●軽減税率というお零れと「ジャーナリズムの義務」:

「権力の犯罪を暴くためなら、権力に対しては…」』

『●『国民のしつけ方』(斎藤貴男著)読了…

《それは調査報道…「番犬(ウォッチ・ドッグ)」としての役割》』

「オリンピックスポンサーになることの意味合い。中日新聞は、東京新聞の

東京五輪批判を控えるよう「恫喝」されたらしい」

『●《テレビマンも新聞記者も…あなた方が近年、国民を政権の

意向通りに操ることしかしていないことの罪深さを…》』

『国民のしつけ方』(斎藤貴男著)…それに続く第四章《あるべき姿への道》の冒頭の一節(pp.152-156)。《ジャーナリズムの最大の存在意義は「権力のチェック機能」である。「事実を可能な限り客観的に伝える」のは当たり前で、ことさら「任務」などと叫び立てる以前の問題だ。/独りよがりでは断じてない。長い歴史と伝統に裏付けられた王道である。専門的には「番犬(ウォッチ・ドッグ)ジャーナリズム」理論という》。《「番犬ジャーナリズム」は、純粋培養の環境下にあるよりも、一人ひとりのジャーナリストがもがき、苦悩しながら遂行していってこそ成長し、民主主義社会に貢献できるのではないか。/実例は無数にある。…菅生事件報道…「田中角栄研究――その金脈と人脈」…リクルート事件報道…北海道警裏金事件報道…などを、すぐに挙げることができる…。仮にこうした報道がなされなかったとしたら、と想像してみられたい》。

アベ様の7年8カ月の政、その間、強力に《メディアコントロール》を進めたのは当時の最低の官房長官・カースーオジサンだ。その負の影響を受けたお一人が望月衣塑子さん。

マーティン・ファクラーさんの記事について、望月衣塑子さんのツイートで知りました(https://twitter.com/ISOKO_MOCHIZUKI/status/1347156658519035908)。《「官邸の協力欲しければ、前支局長の記事批判し、『自分は前支局長とは違う報道する』との旨を文書で提出するように」》…衝撃です。唖然…。恥ずかしい…。

『●『権力と新聞の大問題』(望月衣塑子×マーティン・ファクラー著)

読了…《政権をチェックしようという意識が…》』

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

【https://twitter.com/ISOKO_MOCHIZUKI/status/1347156658519035908】

望月衣塑子@ISOKO_MOCHIZUKI

日本の政府広報はこんな事ばかりしてる。恥ずかしい。

マーティン・ファクラー氏

報道官は前の支局長が政権に批判的な記事書いたと指摘、「官邸の協力欲しければ、前支局長の記事批判し、『自分は前支局長とは違う報道する』との旨を文書で提出するように」信じがたい言葉だ

………

午後9:22 2021年1月7日

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

=====================================================

【https://mainichi.jp/articles/20210105/k00/00m/040/141000c】

「日本政府は中国と同じことを頼む」 ニューヨーク・タイムズ前支局長が内実を暴露

毎日新聞 2021年1月6日 15時00分 (最終更新 1月6日 15時00分)

(恵比寿の街角にたたずむマーティン・ファクラーさん=

東京都渋谷区で2020年12月30日、藤井太郎撮影)

2020年が終わり、新たな年を迎えた。年明け早々から緊急事態宣言などで政治の役割が問われる中で、メディアは政権の監視役となりえているか。中国や日本の取材経験が長い米紙ニューヨーク・タイムズの前東京支局長で、新著「吠(ほ)えない犬」(双葉社)で日本政府とメディアの関係を詳しく書いたマーティン・ファクラーさんにじっくり話を聞いた。【金志尚/統合デジタル取材センター】

「アメとムチ」

――「吠えない犬」というタイトルにどんな思いを込めましたか。

◆本来メディアは権力者の監視役、つまり「ウオッチドッグ」(番犬)にならなければいけません。おかしなことがあれば吠え、市民に伝えるのです。しかし実際はどうでしょうか。私にはむしろ、権力にすり寄る「ポチ」に見えました。安倍晋三政権は自らに好意的なメディアには単独インタビューの機会を積極的に与える一方、批判的なメディアにはあまり与えませんでした。こうした「アメとムチ」を巧みに使い分け、「取材したかったら協力しろ」という無言の圧力をかけてきたのです。この場合の協力というのは、政権にとって都合のいい情報を発信することです。

――メディアにいる者としては、取材機会がなくなるのは怖い。責務も果たせなくなります。

◆権力者に近づいて情報を取ることを「アクセスジャーナリズム」と呼びます。それ自体は決して悪いことではなく、必要なことです。しかし、日本のメディアはこれに過度に依存しています。本来メディアは独自取材に基づく「調査報道」とアクセスジャーナリズムの二つをバランスよく行い、問題を多角的に報じなければいけません。調査報道は人も時間もお金もかかりますが、埋もれている問題を明らかにするためには絶対に必要な手法です。

ただ、現状は調査報道に比べてアクセスジャーナリズムによる報道の方が圧倒的に多い。安倍政権はこの点をうまく突き、利用したと言えます。つまり、政権に批判的な記事は書かないという「条件」で、記者にアクセスする権利を与える。そんな関係が今、一部………

=====================================================

[※ 『国民のしつけ方』(斎藤貴男著、インターナショナル新書010)…《それは調査報道…「番犬(ウォッチ・ドッグ)」としての役割》↑]

日刊ゲンダイのコラム【斎藤貴男 二極化・格差社会の真相/ “蒙昧の主”は? 何も信じられなくなる内閣支持率世論調査】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/278742)。

《そこで、もうひとつの可能性を考えた。一連の世論調査は、すべてでっち上げなのではないか。必ずしも根拠のない陰謀論ではない。いつも安倍政権寄りで知られていたFNNと産経新聞社の合同世論調査が、はたしてイカサマだったと発覚したのは先の6月。…この国の社会と人心は、主に小泉純一郎政権と安倍政権によって破滅させられた。菅氏も安倍路線の継承を誇らしげにうたっている》。

『●さようならアベ総理、そして、こんにちはアベ様…数々のアベ様案件

について真相を解明し、真の「責任」を果たしていただきましょう』

「2020年8月28日(金)午後、漸くこの日を迎えました。

アベ様が首相辞任を表明しました」

『●アベ様案件…(武田砂鉄さん)《近場から放たれる「病人なんだから」

という、勝手に設けられた除外規定を素直に受け止め過ぎでは》?』

「全てのアベ様案件、《その責任をとってから、辞めてほしい》

(前川喜平さん)ものだ。《病気》であるかどうかとは関係なく、

それが、アベ様案件の責任を《除外》する言い訳にはならない。

当たり前のこと。そして、2020年9月16日、

元・最低の官房長官が首相となりました。大惨事アベ様政権です」

まず、《FNN産経の世論調査のペテンは政権も共犯関係にあるといっていいだろう》。新聞社とはとても呼べない、アベ様広報紙・自民党広報紙。《産経新聞はFNN…安倍政権に都合よく“数字上の世論”すらも捻じ曲げて報じた…“安倍謀略機関”》…それ以上のインチキ、ペテンを行ってきたわけですが、アベ様政権が崩壊した今、元・最低の官房長官による大参事アベ様政権になったからと言って、この広報紙の《インチキ、ペテン》が終わるとも思えない。

《メディアコントロール》の帰結…《菅氏を「パンケーキおじさん」と呼んでヨイショに徹するワイドショーに至っては、もはや万死に値する。…蒙昧の主が国民ならぬマスコミ…》。

『●アベ様の広報機関誌『産経』が「新聞がないと、

政権の批判もできない」……だそうです、御笑い』

《それだけではない。9月の安保法案可決直後、産経新聞はFNN

(フジニュースネットワーク)との合同世論調査をもとに、

〈安保法制整備は7割が「必要」〉(産経ニュース)などと報じたが、

これがほとんど“捏造”と言ってもいいようなシロモノだった。

詳しくは産経調査を分析した本サイトの過去記事をご覧いただきたいが、

産経は質問文を前回調査からコッソリ変更するなどして、安倍政権に

都合よく“数字上の世論”すらも捻じ曲げて報じたのである。

というよりも“安倍謀略機関”と言うべきだが、これはなにも、

本サイトだけが評していることではない》

『●《産経新聞が「日本は人権守る側に立て」と論陣》!?

例えば、辺野古破壊では、沖縄の人々の人権は?』

《産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)の世論調査の中に

あった。「日本の言論の自由は守られている」という問いで「思う」

と回答した人が52・0%、「思わない」と回答した人が38・9%に上った》

『●中曽根康弘元首相や「産経のドン」故・鹿内信隆氏らは、

あの時、何をしていたのか? …《検閲国家》へと一歩一歩』

「《FNNと産経新聞…世論調査でも、「ホワイト国除外」を「支持する」が

67.6%に登り、「支持しない」は19.4%にすぎなった》…壊れた国ニッポン」

『●《産経新聞はFNN…安倍政権に都合よく“数字上の世論”すらも

捻じ曲げて報じた…“安倍謀略機関”》…それ以上のインチキ、ペテン』

『●《官邸職員による“腕つかみ質問阻止”》事件…南彰さん《ついに質問妨害が、

実力行使に発展…安倍晋三首相の記者会見での出来事だ》』

『●アベ様広報紙・産経《むしろ記者たちの質問する権利を奪おうとする、

目を疑うような記事が出た》…《メディアコントロール》の成果』

斎藤貴男さんは、このコラムの結びで、《この国の社会と人心は、主に小泉純一郎政権と安倍政権によって破滅させられた。菅氏も安倍路線の継承を誇らしげにうたっている。少しはまっとうな世の中を取り戻すのに、あと1世紀は必要だろう》と仰っています。ブログ主はどうしても、小泉純一郎氏を信じることができない。イラク人質事件での自己責任論や、国会でのふざけた答弁「自衛隊の活動しているところは非戦闘地域」、「自民党をぶっ壊す」どころか「日本をぶっ壊した」「日本の社会や人心をぶっ壊した」ことに何の責任も感じていないことから。

《前川喜平氏…魯迅の「阿Q正伝」を思い出したといい、〈愚かな国民は愚かな政府しか持てない〉とも述べた。同感だ。勝ち馬に乗りたがるのが庶民感情の常とはいえ、ここまでくると原始人にも劣る》…。自身を例外視するつもりはないが、ニッポン人の《民度》は情けないほどに低い。何時までこのような《社会》《人心》の崩壊は続くのか…。

=====================================================

【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/278742】

斎藤貴男 ジャーナリスト

1958年生まれ。早大卒。イギリス・バーミンガム大学で修士号(国際学MA)取得。日本工業新聞、プレジデント、週刊文春の記者などを経てフリーに。「戦争経済大国」(河出書房新社)、「日本が壊れていく」(ちくま新書)、「『明治礼賛』の正体」(岩波ブックレット)など著書多数。

二極化・格差社会の真相

“蒙昧の主”は? 何も信じられなくなる内閣支持率世論調査

2020/09/16 06:00

今だけ無料

(この国の国民は、1週間や10日で極端に意見を変えるのか

(14日、菅義偉新総裁)/(C)JMPA)

元文部科学省事務次官の前川喜平氏が、「東京新聞」特報面のコラムで、〈日本国民は蒙昧の民か〉と書いていた。安倍晋三氏の首相辞任表明と菅義偉氏の自民党総裁選出馬表明の前後に行われた世論調査で、内閣支持率が56・9%と前回より20ポイント以上も跳ね上がると同時に、不人気だった菅氏がたちまち「次期首相にふさわしい人」のトップに躍り出たことを憤っている。

〈一週間や十日でここまで極端に意見を変える国民が民主国家の主権者たり得るだろうか〉

前川氏は、魯迅の「阿Q正伝」を思い出したといい、〈愚かな国民は愚かな政府しか持てない〉とも述べた。同感だ。勝ち馬に乗りたがるのが庶民感情の常とはいえ、ここまでくると原始人にも劣る。

とはいえ当然、あまり思いつめたくない気持ちも、私にはある。日本国民の圧倒的多数が蒙昧の民ならば、町を歩くことも恐ろしい。絶望だけの人生なんて悲惨すぎる。

そこで、もうひとつの可能性を考えた。一連の世論調査は、すべてでっち上げなのではないか。

必ずしも根拠のない陰謀論ではない。いつも安倍政権寄りで知られていたFNNと産経新聞社の合同世論調査が、はたしてイカサマだったと発覚したのは先の6月。消費税の軽減税率適用で政権に大きな借りをつくった上、オフィシャルパートナーとして東京五輪商売の当事者にもなり下がったマスコミの行動原理に、産経とそれ以外で大差があるとは断じきれないのだ。

なにしろ統計は偽造、公文書は捏造、会議の議事録は取らないのが常態化された国である。世論調査の主体としての全国紙や通信社、放送局が同じ穴の狢でないほうが不自然ではないのか。菅氏を「パンケーキおじさん」と呼んでヨイショに徹するワイドショーに至っては、もはや万死に値する。

はてさて、しかし、これでは蒙昧の主が国民ならぬマスコミであっても、どこまでも絶望的な状況に変わりはない。ジャーナリズムの世界に飛び込んで40年近くになる私だが己の住んでいる世界がつくづく不気味でならなくなってきた。いや、そんなものにたやすく操られ、わずかな利便性や快楽と引き換えに、人間の尊厳も魂も売り飛ばして喜々としていられる人々の狂気も、だ。もう何も信じられない。

この国の社会と人心は、主に小泉純一郎政権と安倍政権によって破滅させられた。菅氏も安倍路線の継承を誇らしげにうたっている。少しはまっとうな世の中を取り戻すのに、あと1世紀は必要だろう。

=====================================================

[※ 『国民のしつけ方』(斎藤貴男著、インターナショナル新書010)…《それは調査報道…「番犬(ウォッチ・ドッグ)」としての役割》↑]

鶴丸哲雄記者による、西日本新聞のコラム【風向計/「情」で書く新聞記事 鶴丸哲雄】(https://www.nishinippon.co.jp/item/n/628526/)。

《筆者が憧れたのはそこではない。読者からの手紙を基につづられた「窓」というコラムである。黒田さんは「差別」と「戦争」を最も憎んだ。人々の幸福実現が新聞の最大の使命なら、それを最も阻害するのが差別と戦争だからだ。でも大上段で主張を振りかざしても共感は得づらい。そこで「『論』ではなく『情』で新聞記事が書けないか、という気持ちで『窓』という欄を作った」と記している。…あす23日が命日である》。

『●『だまされることの責任』読了(3/3)』

「【佐高信×魚住昭著、『だまされることの責任』】

内橋克人さん…、斎藤貴男さん…、本田靖春さんと「黒田軍団」の

黒田清さん…、久野収さん…。解説は森達也さん。「…実際には、

少年事件は凶悪化もしていないし増加もしていなかった。…戦争の

大義が捏造されたものであることがわかった…侵攻を支持せよ

と主張した多くの人たちは今も何食わぬ顔をして、テレビの

コメンテーター席に座っている。…NHKのETV番組改変問題…

圧力をかけた…すなわち現状は公正ではないとのバイアスをかけた」」

『●『本田靖春/「戦後」を追い続けたジャーナリスト』読了』

「随所に黒田清さん…。筑紫哲也さん…。「黒田さんは2000年、

本田さんは2004年に、そして筑紫哲也さんは2008年に、

まるで五輪開催の年に合わせたように他界されてしまった」…。

鎌田慧さん…。本多勝一さん…」

「斎藤貴男さんの、少し悲壮感漂うエッセイ「囚われだらけの時代に」…

「…文春にはっきりと距離を置かれ始めた。靖国問題や中国脅威論で

勢いづいていた時期の『諸君!』には、ネット右翼もかくやの罵言雑言を

浴びせかけられた。組織も時代も恐ろしいものだと、つくづく思い知った」。

「二〇一〇年五月下旬現在、日本のジャーナリズムはほとんど荒野と化した。

辛うじて生き長らえている雑誌も新聞も、反骨精神とは対極の世界を

志向している」」

《「東京」や「政治部」が幅を利かす全国紙》に負けない、《「現場主義」と「読者目線」を貫いた、昭和のモーレツ新聞人》は、最早、居ないのか…。《人々の幸福実現が新聞の最大の使命》でもなくなってしまったのか…。COVID19人災に至るまでの終始、アベ様の独裁・悪政な8年…凋落したマスメディアやジャーナリズムの《荒野》が果たした役割、犯した罪は如何ほどだろうか…。

『●斎藤貴男さん、大新聞社は「自分たちだけは例外。

権力にオネダリして、そうしていただいたのである」』

『●斎藤貴男さん《私は新聞を愛している。

だから言わずにはいられない。誇張でも何でもなく、正念場…》』

《権力にオネダリして消費税の軽減税率をゲットした経緯もあり、

読者の信頼は地に落ちた…ただ今のまま、ヒトラーのベルリン五輪もどき

の東京五輪でプロパガンダ役を担い、アベ政権が夢見る

“米国とともにある戦争大国”に向けた国威発揚の片棒を担ぎ続ける

のであれば、もはや新聞には存在意義など皆無だと覚悟しておいてほしい》

『●軽減税率というお零れと「ジャーナリズムの義務」:

「権力の犯罪を暴くためなら、権力に対しては…」』

『●《権力にとって、これほど便利で御しやすい低能メディアも、

国民も珍しい…一刻も早く立て直さなければ、本当に危険》』

『●『国民のしつけ方』(斎藤貴男著)読了…

《それは調査報道…「番犬(ウォッチ・ドッグ)」としての役割》』

『●《テレビマンも新聞記者も…あなた方が近年、国民を政権の

意向通りに操ることしかしていないことの罪深さを…》』

『●柴田鉄治さん「キナ臭さが一段と増した年」、

マスコミから失われる「ジャーナリズムの義務」…な1年』

『●阿部岳さん《菅氏の会見でも食い下がる記者…。問い続けることが、

あらがうこと。…対話という血管が詰まれば、民主主義が死ぬ》』

『●小池百合子「ト」知事が《圧勝の裏で露骨にメディア選別、批判的な

記者は“排除”》…居ても〝居ないことにされてしまった記者〟ら』

=====================================================

【https://www.nishinippon.co.jp/item/n/628526/】

風向計

「情」で書く新聞記事 鶴丸哲雄

2020/7/22 11:07

西日本新聞 オピニオン面 鶴丸哲雄

本紙で連載した志布志事件の被害者川畑幸夫(さちお)さんの聞き書き「一歩も退(ひ)かんど」が福岡市の「集広舎」より8月、出版されることになった。寄稿文を誰に頼むか。川畑さんは「ぜひジャーナリストの大谷昭宏さんに」と希望した。

で、大谷さんの事務所に電話すると、女性の優しい声で「大谷の秘書のクロダと申します」。こちらの一方的な依頼を懇切丁寧に聞いてくださった。電話を切る間際、思い切って尋ねてみた。

「ひょっとして、黒田清さんのご縁戚の方ですか」

「はい。黒田清の息子の妻でした。由美子と申します」

やっぱり。大谷さんは読売新聞大阪社会部の記者時代、部長だった黒田さんの一番弟子であった。筆者も記者志望の学生時代、黒田さんの記事にどれほど憧れたか熱く語ると、由美子さんが漏らした。

「黒田が69歳で亡くなって今年でもう20年です。黒田の仕事が人々の記憶から薄れていく中、そう言ってくださり本当にうれしいです」

確かに今の二、三十代の記者に「泣く子も黙る黒田軍団」と言っても「刑事ドラマの話ですか」と返されそうだ。

黒田清さんについて記したい。ざっくり言えば「現場主義」と「読者目線」を貫いた、昭和のモーレツ新聞人だった。「東京」や「政治部」が幅を利かす全国紙という組織の中で、「地方」の大阪で社会部を率いた。旺盛な特ダネ掲載に加え、取材記者が主役のごとく登場する斬新なドキュメント報道でいつしか「軍団」と呼ばれた。

筆者が憧れたのはそこではない。読者からの手紙を基につづられた「窓」というコラムである。黒田さんは「差別」と「戦争」を最も憎んだ。人々の幸福実現が新聞の最大の使命なら、それを最も阻害するのが差別と戦争だからだ。でも大上段で主張を振りかざしても共感は得づらい。そこで「『論』ではなく『情』で新聞記事が書けないか、という気持ちで『窓』という欄を作った」と記している。

さまざまな人が手紙を寄せた。地区の出自を恋人に告げられず苦しむ女性。地区に住む男の子の誕生会には約束した友人が誰も来てくれず、母は「一緒に楽しみにお子様ランチの旗を作ったのに」と嘆いた。そんな手紙の紹介に続けて黒田さんは「強くなってください」「負けるなよ」と、励ましを記した。

黒田さんが涙をにじませ歯がみしつつ、語り掛ける筆致で書いた「情」の記事。たくさん文庫本になっているのでぜひ若い人に読んでほしい。

あす23日が命日である。 (くらし文化部編集委員)

=====================================================

[※ 斎藤貴男著『決定版 消費税のカラクリ』(ちくま文庫) 筑摩書房(http://www.chikumashobo.co.jp/photo/book/large/9784480436023.jpg)↑]

日刊ゲンダイのコラム【斎藤貴男 二極化・格差社会の真相/消費税が導入されてから国の借金は急増しているアホらしさ】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/266706)。

《こうまでわかりやすく、アホらし過ぎる現実を突き付けられて、それでも騒然とならない日本社会が、つくづく不気味だ。このところ連日のように報じられている、財政関連の数字のことである…では消費税は大した税収になっていないのかといえば、とんでもない。増収に次ぐ増収を重ねてきた結果、来年度には約21兆円にも達し、所得税を上回って国税最大の税目となる見通しなのだ》。

『●「この27年間の変化は法人税が9兆円…

所得税が4兆円減り、消費税が14兆円増えたことだけなのだ」』

『●年金自助努力問題…《単なる金ヅルとして、

社会保障の“充実”だの“安定化”だのをエサ》に消費税を増税』

『●同様に、「この28年間の変化は法人税が6兆円…

所得税が6兆円減り、消費税が13兆円増えたことだけなのだ」』

最悪の税制・消費税の税収が《来年度には約21兆円》だそうだ。ようは、《単なる金ヅルとして、社会保障の“充実”だの“安定化”だのをエサ》に消費税を増税し、《社会保障の“充実”だの“安定化”》は何一つ実行されず、一方、大企業や大金持ちの法人税や所得税を著しく減税してあげたわけ。イジメ。強きを助け弱きを挫く、そんなニッポン社会。

消費税増税だけが問題ではないが、ニッポン社会を破壊する諸悪の根源の一つであることは確か。歳入と歳出のバランスがデタラメで、税金をドブガネし続けておきながら消費税増税する愚かさ、それを許す「1/4」の自公お維支持者と選挙に行きもしない「2/4」の間接的自公お維支持者。

(破壊損な辺野古破壊などその典型)ジャブジャブとドブガネを止めずに、《常に弱い立場の側がより重い負担を強いられる》最悪な消費税制を続ける…《これほど不公平かつ不公正なイカサマ税制もない》というのに。

最悪な税制・消費税制が社会を歪ませている。《なるほど社会保障費は過去最大を8年連続で更新する35兆8608億円に上った》、一方、GDP1%枠の軍事費はそれに比べれば低いのかもしれない…(米軍再編費除く?)《2019年度の防衛予算案は18年度当初比1.3%増の5兆2574億円となり、5年連続で過去最高を更新》(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_yosanzaisei20181221j-03-w430)。しかしだ、軍事費に5兆円もドブガネするのならば、災害からの復興、防災や減災の分野にこそお金を投資し、未来の子供らへの投資にこそ税金が支出されるべきだ。消費税制など廃止すべき。《ただ政治権力者と巨大資本、および彼らと利害を一致されている連中のために働かされている奴隷であり、“息をするサイフ”》でいいのですか?

《一条の光くらいは見いだせる年にしたい。魂を湛えた人として生きるために》…2020年はそうなるだろうか…。

『●軽減税率というお零れと「ジャーナリズムの義務」:

「権力の犯罪を暴くためなら、権力に対しては…」』

『●《常に弱い立場の側がより重い負担を強いられる》最悪な

消費税制…《これほど不公平かつ不公正なイカサマ税制もない》』

『●悍ましき《大増税か安楽死の推進か…「尊厳死」の議論の

本質が、社会保障費の削減に他ならない》(斎藤貴男さん)』

『●最悪な税制・消費税制30年…《弱い者いじめが

できなければ生き残れない社会は、消費税によっても形成された》』

=====================================================

【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/266706】

斎藤貴男 ジャーナリスト

1958年生まれ。早大卒。イギリス・バーミンガム大学で修士号(国際学MA)取得。日本工業新聞、プレジデント、週刊文春の記者などを経てフリーに。「戦争経済大国」(河出書房新社)、「日本が壊れていく」(ちくま新書)、「『明治礼賛』の正体」(岩波ブックレット)など著書多数。

二極化・格差社会の真相

消費税が導入されてから国の借金は急増しているアホらしさ

2019/12/25 06:00

(安倍首相(右)と麻生財務相(C)日刊ゲンダイ)

こうまでわかりやすく、アホらし過ぎる現実を突き付けられて、それでも騒然とならない日本社会が、つくづく不気味だ。このところ連日のように報じられている、財政関連の数字のことである。

まず来年度予算案の閣議決定。一般会計の総額が史上最大の約102兆6580億円というから恐ろしい。財政危機&少子高齢化、それでも社会保障を充実させるのだとして消費税率10%が断行されたのは、つい先々月ではなかったか。

なるほど社会保障費は過去最大を8年連続で更新する35兆8608億円に上った。とはいえ絶対額が増えても中身は充実どころか縮小・削減の一途。年金支給開始年齢の引き上げも既定路線で、働けなくなった高齢者や病人は死ぬしかない社会システムが、すでに準備され始めてしまっている。

では消費税は大した税収になっていないのかといえば、とんでもない。増収に次ぐ増収を重ねてきた結果、来年度には約21兆円にも達し、所得税を上回って国税最大の税目となる見通しなのだ。

にもかかわらず、国の赤字は一向に減らない。いや、もともとそんな形容自体が無意味で、逆に昨2018年度における借金(国債、短期証券、借入金の合計)の対GDP比はなんと200%。戦争末期と同じ水準に至っているのだという。

戦後の長い間にそうなった、のではない。1970年代の土建屋政治全盛時代でもせいぜいが20~30%。爆発的な急上昇は1989年に消費税が導入されて以降の奔流だった(東京海上アセットマネジメント・平山賢一氏の試算=東京新聞12月17日付朝刊から)。庶民や中小零細事業者から搾り取った血税を、利権屋どもが漁り、貪りまくった証左ではないか。

消費税率の引き上げに呼応して法人税率の引き下げが繰り返され、それに伴って税収も反比例してきた経緯は今さら指摘するまでもない。幾度も書いてきたが、消費税なる悪魔の税制がまかり通る社会にあって私たちはただ政治権力者と巨大資本、および彼らと利害を一致されている連中のために働かされている奴隷であり、“息をするサイフ”でしかないのである。

美しい桜を、まるで汚物にされた2019年が、ようやく終わる。東京五輪の来年は、汚物がこの国の隅々までを埋め尽くす年になるのだろう。

だがせめて、肥だめの底で窒息させられかけているがごとき時代に、一条の光くらいは見いだせる年にしたい。魂を湛えた人として生きるために。

=====================================================

[※『新聞記者』(望月衣塑子著)…《ひとつずつ真実を認めさせて、さらに裏を取っていくこと―――》↑]

豊田洋一記者による、東京新聞のコラム【【私説・論説室から】豪メディアの連帯】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2019110602000160.html)。

《オーストラリア各紙は黒塗り紙面で「政府があなたから真実を遠ざけるとき、何を隠しているのか?」と読者に問い掛けた。同じ民主主義社会で、知る権利を守るために、各メディアが組織を越えて連帯を示したことは、報道機関がなすべき方向性を示し、新聞社で働く私たちにも勇気を与えている。日本でも権力の暴走が起きた場合、報道機関は連帯できるだろうか》。

『●アベ様独裁・人治主義国家…《末期症状》《もはや始末に

負えない》となって一体何年たつのだろうか…』

『●「スモモを盗った」ことを隠すためには、あらゆる記録を

残さないことを《徹底的に実施する》アベ様ら…』

《日本でも権力の暴走が起きた場合、報道機関は連帯できるだろうか》? 《報道機関がなすべき方向性》に進むだろうか? いや、ニッポンでは、むしろ積極的に《メディアコントロール》されたがる…。新聞社を中心に東京五輪のスポンサーとなり、金(カネ)色の五つの輪の批判さへできず。軽減税率という「お零れ」を受け取った新聞社は、最悪な税制・消費税の批判もできず。

再び思い知らされる…アベ様の政で唯一〝上手く行っている〟メディアコントロール。そもそも、コラムも云う《民主主義社会》なのかな、ニッポンは。《知る権利》なんて、情報隠蔽国家ニッポンにあるのだろうか? 《日本でも権力の暴走が起きた場合》…というか、もうすでにアベ様ら自公政権や与党自公、癒着党お維が《暴走》して一体何年たっているでしょうか?

『●アベ様の政で唯一〝上手く行っている〟メディアコントロール…

「一人でも権力に立ち向かう」とはいうものの…』

『●2019年7月参院選、またしても今回も「眠り猫」だった皆さん…

〝上手く行った〟メディアコントロール』

『●次の国政選挙に向けて、先ずは脱メディアコントロール

…2019年7月参院選「あとの祭り」を繰り返さぬために』

『●金(カネ)色の五つの輪…《問題点を検証できる新聞のような

メディアが軒並みスポンサーに入ってしまっては…》』

『●《安倍晋三首相は…「まったく問題はない。汚染水の影響は、

港湾内で完全にブロックされている」と強調した》』

『●「アンダーコントロール」な訳がない…そもそもウソにウソを

重ねて、金(カネ)色の五つの輪をニッポン誘致しておいて』

『●軽減税率というお零れと「ジャーナリズムの義務」:

「権力の犯罪を暴くためなら、権力に対しては…」』

『●《常に弱い立場の側がより重い負担を強いられる》最悪な

消費税制…《これほど不公平かつ不公正なイカサマ税制もない》』

『●悍ましき《大増税か安楽死の推進か…「尊厳死」の議論の

本質が、社会保障費の削減に他ならない》(斎藤貴男さん)』

=====================================================

【https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2019110602000160.html】

【私説・論説室から】

豪メディアの連帯

2019年11月6日

ある朝、各新聞社が一斉に、一面記事のほとんどを黒く塗りつぶして発行したら、読者の皆さんは何ごとかと驚くに違いない。そんなことが実際、オーストラリアで起きた。

発端は、アフガニスタンに派遣された豪特殊部隊の民間人殺害を報じた公共放送・オーストラリア放送協会(ABC)本部や、市民への監視強化を報道したニューズコープ社記者の自宅が、警察に家宅捜索されたこと。

これに対し、日ごろ競合している豪メディアが協力し、一斉に「報道の自由が脅かされる」と抗議するキャンペーンを行ったのだ。

力を持つものが「不都合な真実」を隠すため、それに迫ろうとする報道機関に圧力をかけるのは、常とう手段でもある。日本でも、かんぽ生命の不適切な保険勧誘を報じた公共放送・NHKに対して、かんぽ生命側が圧力をかけたことは記憶に新しい。

オーストラリア各紙は黒塗り紙面で「政府があなたから真実を遠ざけるとき、何を隠しているのか?」と読者に問い掛けた。

同じ民主主義社会で、知る権利を守るために、各メディアが組織を越えて連帯を示したことは、報道機関がなすべき方向性を示し、新聞社で働く私たちにも勇気を与えている。

日本でも権力の暴走が起きた場合、報道機関は連帯できるだろうか。日本の公共放送が権力に切り込めるか否かによる、などというやぼは、この際言うまい。(豊田洋一)

=====================================================

[※ 斎藤貴男著『決定版 消費税のカラクリ』(ちくま文庫) 筑摩書房(http://www.chikumashobo.co.jp/photo/book/large/9784480436023.jpg)↑]

斎藤貴男さんによる、WebRonzaの記事【結局、弱い者が負担を強いられる弱肉強食の消費税/デフレ経済で崩れた消費税は消費者が負担するというストーリー。しわ寄せはどこに?】(https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019092900001.html)。

《泣かされたままでは潰れるしかない仕入れ業者は、自分よりも弱い立場の取引先に負担を回し、そうされた者はさらに弱い取引先に……。そして結局、もう誰にも負担を押し付ける先がない、最も弱い者が破滅する。この繰り返しで30年が過ぎた。弱い者いじめができなければ生き残れない社会は、消費税によっても形成されたのである》。

『●《消費税が抱える根源的な問題》はなにか? 《常に弱い

立場の側がより重い負担を強いられる》最悪な消費税制…』

「斎藤貴男さん…【政府やメディアが刷り込んだ“消費税の目的”

の嘘/“社会保障の充実と安定化”のための増税という

謳い文句とは正反対の現実】」

《泣かされたままでは潰れるしかない仕入れ業者は、自分よりも弱い立場の取引先に負担を回し、そうされた者はさらに弱い取引先に……。そして結局、もう誰にも負担を押し付ける先がない、最も弱い者が破滅する》。斎藤貴男さんのWebRonzaの最初の記事でも指摘。《消費税が抱える根源的な問題》はなにか? 《常に弱い立場の側がより重い負担を強いられる》最悪な消費税制…。《弱い者いじめができなければ生き残れない社会は、消費税によっても形成されたのである》《弱肉強食の化身のような税》。

消費税制を廃止しよう!

『●『消費税のカラクリ』読了』

『●あとの《増税》祭り…《家計に痛みを強いる施策が続々と動きだす》

…自民党議員全員が第Ⅳ象限なのでは?』

『●薔薇マークキャンペーン《消費税増税凍結

(むしろ…5%に減税することを掲げる…)》…むしろ消費税制廃止を』

『●《むしろ「自民、単独過半数割れ 安倍一強に赤信号」

でしょーよ。》と報じられない…ズルズル消費増税か?』

『●あとの《増税》祭り…《家計に痛みを強いる施策が続々と動きだす》

…自民党議員全員が第Ⅳ象限なのでは?』

『●《巻き上げられた消費税は…土建屋政治や大企業の減税や、

近年では軍事費などなど、権力の金儲けや戦争ごっこに乱費》』

『●《常に弱い立場の側がより重い負担を強いられる》最悪な

消費税制…《これほど不公平かつ不公正なイカサマ税制もない》』

『●悍ましき《大増税か安楽死の推進か…「尊厳死」の議論の

本質が、社会保障費の削減に他ならない》(斎藤貴男さん)』

『●斎藤貴男著『決定版 消費税のカラクリ』…消費税制は

《いかに不公正で…「魔法の杖」》かを指弾した《警世の書》』

=====================================================

【https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019092900001.html】

結局、弱い者が負担を強いられる弱肉強食の消費税

デフレ経済で崩れた消費税は消費者が負担するというストーリー。しわ寄せはどこに?

斎藤貴男 ジャーナリスト

2019年09月29日

増税|消費税|益税|脱税|軽減税率

10月1日から消費税が8%から10%に上がります。長年、消費税のあり方を追及してきたジャーナリストの斎藤貴男さんが、消費税の根源的な問題について考えるシリーズ。今回は消費税が抱える構造的な矛盾について論じます。(論座編集部)

■税率が違うのにどうして同じ価格?

「吉野家」の牛丼は店内で食べるか、お持ち帰りかで値段が違います。でも、「松屋」や「すき家」だと、どちらでも同じ。ハンバーガーはと言えば、「モスバーガー」と「ロッテリア」が別価格派で、「マクドナルド」が統一価格派なんだって! ――

最近の新聞やテレビでは、こんな話題がしばしば取り上げられている。消費税率が10%に引き上げられる10月1日には、同時に“軽減税率”なる制度も新設され、飲食料品は8%のままに据え置かれるのだが、レストランなどでの飲食には適用されない。そこで、テイクアウトも可の外食店の対応に関心が集まった。

というわけで議論は沸騰。「店の中でも外でも料金が同じなのはシンプルでいい」、逆に「チェーンごとにバラバラなのはわかりにくい」などといった声が、メディアの世界ではことのほか喧(かまびす)しい、のだが……。

なんだか変だ。いや、軽減税率の発想そのものや、その適用対象(飲食料品の他に週2回以上発行される新聞の定期購読)が決定された経緯などに関する疑問については、とりあえずおく。本稿が指摘したいのは、かの牛丼店やハンバーガーショップが、売り方によって異なる税率の商品を、どうして同じ価格で販売することができるのか、ということなのである。

実は、そのことは自体は別段、おかしな話ではない。どこまでも企業内部における会計の問題だ。彼らはまず統一した販売価格を設定し、そこから2通りの本体価格を割り出していく。ごく単純化して言えば、店内消費の利益率を低く、テイクアウトの利益率を高く見積もればよい理屈だ。

ただ、こうした考え方は、従来の通俗的な理解とはかけ離れている。政府やマスコミが繰り返し強調し、一般に深く刷り込まれてきたのは、もともとコスト+利益で決定されていた本体価格に、5%や8%の消費税分を乗せて売る、という手順ばかりだった。だからこそ、時に「10%のほうが計算がしやすくなっていい」などと言い出すトンチンカンなメディアや、それに感化された消費者が現れる。

だが、実際は違う。もちろん事業者なら誰だって、そうやって売りたい。が、そう簡単にはいかない、できないのが商売の現実だ。

牛丼店やハンバーガーショップの動きは、はからずもそうした実態の一端を垣間見せてくれた。私たちはこの機に、今度こそ、消費税という税制の本質を思い知らねばならない。

■消費税は消費者が負担しない場合もある

ここまでの記述を、もしかしたら難しく感じられた読者も少なくないかもしれない。消費税は消費者が負担する税なのに、事業者だの商売の現実だのと何の関係があるのか、などというふうに。

だが、そこからして間違いなのだ。負担の主を言うならば、消費税は消費者が負担している場合もあるが、そうでない場合もある、というのが正解である。これは消費税の「イロハのイ」であると承知しておこう。

関連法規によれば、消費税とは、①原則すべての商品・サービスのあらゆる流通段階で課せられ、②年商1000万円超の事業者を納税義務者とする税である。つまり小売り段階だけでなく、商取引のことごとく(医療や福祉サービス等の例外はある)で発生し、消費者には納税義務がない。

もっとも、②のタテマエは、納税義務のある事業者が、商品やサービスの販売価格に消費税分を上乗せ(転嫁)し、その金額を顧客から預かって、しかるべき計算を施して税務署に納める、というストーリーだ。消費税増税に賛成か否かにかかわらず、多くの人々は、このシナリオと現実とを混同してしまっている。

ところが、日本は自由主義経済の国である。電力や水道、鉄道のような公共料金はともかく、普通の商品やサービスの価格は市場原理によって形成される。景気がよくて売り手市場、しかも競争も激しくなければ、負担は相対的に弱い買い手側に押し付けられてシナリオ通りになるのだが、現在は、というより過去20数年間は、消費税導入当時のバブル経済とは正反対の、デフレ経済下にあり続けてきた。

近隣に“価格破壊”を謳(うた)う家電量販店を建てられた電器店や、納品先の大手メーカーに頭が上がらない町の下請け工場が、利益を出したうえ、さらに相手から消費税を預かる値決めなどできるはずがない。だからといって、納税義務が免除されるわけでもないので、彼ら弱い立場の事業者は、借金してでも消費税を納めさせられる羽目になる。

(拡大酒類が軽減税率の対象外だと知らせる案内。

この店では消費税の税率が10%になる商品には新しい

税込み価格をすでに明示している=2019年9月25日、前橋市元総社町)

■弱いものに負担を回す社会をつくった

苦しいのは競争が激しい都市部のスーパーも同じだ。増税即値上げでは客が離れる。やむなく価格を据え置いて、ただし人員削減や時給のカットなどによる人件費の削減、あるいは仕入れ価格に増税分を乗せさせないなどの方法によるコストダウンも可能な場合がある。後者は強要すれば公取委に摘発されかねないが、ビジネスのおける力関係が、法律だけで説明できるとは限らない。

泣かされたままでは潰れるしかない仕入れ業者は、自分よりも弱い立場の取引先に負担を回し、そうされた者はさらに弱い取引先に……。そして結局、もう誰にも負担を押し付ける先がない、最も弱い者が破滅する。

この繰り返しで30年が過ぎた。弱い者いじめができなければ生き残れない社会は、消費税によっても形成されたのである。

■消費税につきまとう「損税」という現実

消費税ほどミスリードがはびこる税もない。

以上のような、納税義務者が価格に消費税を「転嫁」できない状態を「損税」というのだが、そう書くと必ずいちゃもんをつけてくる人々がいる。利益を削ってでも、借金をしてでも、結果的に納税できたからには帳簿上、“転嫁できた”形になるわけだ。だから、「転嫁できないなんてあり得ない」という理屈だそうである。物は言いようだと呆れるしかない。私は商売というものの実質を語っている。

8年ほど前、NHKのニュース解説番組で消費税増税反対論をぶった私は、終了後の楽屋で、さっきまでスタジオで論争していた元大蔵官僚に、まさにそう言われたことがある。「帳簿の上では、ですね」と返した記憶があるが、彼はその数年後、大学教授および政府税制調査会専門家委員会特別委員の肩書で著した啓蒙書で、次のように述べていた。

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

好ましいことではありませんが、転嫁できない場合もあるでしょうから、家計の負担の最大額も少なくなるはずです。「1980円の商品の価格を、消費税が上がったからといって2000円超にはできない」などといった事業者や企業の声が出ていますが、そうなれば実は家計にとっては好ましい話なのです。

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

あるいはまた、

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

消費税率の引き上げ分の消費者への転嫁をなるべく少なくする、という事業者の努力には大きなメリットがあります。それは消費者にとってそれほど価格が上がらない、物価が上がらないことを意味するからです。事業者にとっては大変でしょうが、前の章で書いたような物価への影響は減り、景気への短期的な悪影響も弱まる方向に働きます。ただ事業者が価格に転嫁しない代わりに人件費などを削減すると、今度はそれが消費者の給与や雇用に跳ね返ってきて、困ることになるかもしれません。(いずれも森信茂樹『消費税、常識のウソ』(朝日新書、2012年)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

弱い事業者の負担を「好ましい」と言ってみたり、転嫁できない理不尽を筋違いにも「努力」と呼んでみたり。あくまでも消費者の増税に対する警戒心を和らげる目的で書かれた文章で、それだけに他への配慮が著しく欠落しているのは確かだけれど、法律がでっち上げたシナリオとは異なる実態を、元大蔵官僚が公に認めた事実は大きい。この本を見つけて読んだ時、素直に嬉しいと思った。

■問題は「益税」なのか?

それでも多くの人々は、「損税」など存在しないと言いたがる。消費税に矛盾があるとすれば、それは「益税」という名のネコババではないか、と。

「益税」とは、年商1000万円未満の「免税事業者」が商品やサービスの価格に消費税分を上乗せして販売し、とはいえ納税義務がないので、その分を合法的に利益にできてしまうことをいう。実際、政府は消費税導入に臨んで、政府が中小零細事業者らの反対を抑えるため、彼らにさまざまな“アメ”をしゃぶらせた経緯がある。納税義務の有無を分ける「免税点」も、当初は年商3000万円と、かなり高く設定されていた。

「益税」とはいっても、免税事業者とて仕入れや必要経費には消費税を上乗せされた金額を支払うのだから、“ネコババ”とまで言われるほどの儲けにはならない。いずれにしても、彼らへの“アメ”はこの間にずいぶん小さくなり、免税点も2003年には1000万円へと引き下げられて、大方の事業者が納税義務を負った。その一方で、デフレ・スパイラルが深まって、「益税」ならぬ「損税」が常態化した。

手元に興味深い判決文がある。1990年3月26日、東京地裁。元参院議員で「サラリーマン新党」の最高顧問だった青木茂氏(故人)ら20人が、消費税法は消費者を「納税者」、事業者を「徴税義務者」だと想定しているとの解釈を前提に、「益税」のような不合理を許した諸制度は法の下の平等を定めた憲法14条などに違反しているとして起こした国家損害賠償請求訴訟で、鬼頭季郎裁判長が原告請求の「棄却」を言い渡したものである。

すなわち消費税は憲法に違反していない。合憲であるとされたわけだが、私たちが深く考えてみるべきは、この判断が導かれた論理だ。

判決理由は次のように述べていた。

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

税制改革法一一条は、「事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする」と抽象的に規定しているに過ぎず、消費税法および税制改革法には、消費者が納税義務者であることはおろか、事業者が消費者から徴収すべき具体的な税額、消費者から徴収しなかったことに対する事業者への制裁等についても全く定められていないから、消費税法等が事業者に徴収義務を、消費者に納税義務を課したものとはいえない。

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

さらに、

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

先に述べたように、消費税相当分の転嫁の仕方は、事業者の対価等の決定如何に委ねられており、その運用如何によっては、消費者に対する実質的な過剰転嫁ないしピンハネが生じる可能性もなくはない。この点において、消費税負担者である消費者側から見れば、消費税分につき、自己の負担すべき額の決定が恣意的に行われるように見える余地はある。

しかしながら、消費者が消費税相当分として事業者に支払う金銭はあくまで商品ないし役務の提供の対価としての性質を有するものであって、消費者は税そのものを恣意的に徴収されるわけではない。そして、法律上の納税義務者である事業者が、恣意的に国から消費税を徴収されるわけでもない。したがって、消費税法は、租税法律主義を定めた憲法八四条の一義的な文言に違反するものではない。

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

などともある。

■弱肉強食の化身のような税

消費税とは、小売商と消費者の間(事業者と顧客の間)における、要するに物価以外の何物でもない。転嫁できるもできないも、とどのつまりは売る側の腕と状況次第。力関係で勝れば転嫁に加えて便乗値上げもできようが、劣れば自分で引っ被るしかなくなる、弱肉強食の化身のような税。問題だらけでないとは言わないが、税とは取れさえすればよいのであって、実質的に誰が負担させられていて、誰が死のうと一家心中しようと知ったこっちゃないという政府の論理を、司法も支持する。だって、だってだって“お国”のためなんだもん♪ とだけ、この判決は言っていた。

「益税」を俎上に載せるための提訴ではあったが、結論は今日に至る「損税」についてもそのまま使われている。倫理や人道に照らした善悪を棚に上げておく限り、この判決は消費税の核心を抉(えぐ)ってあまりあった。

その内容が当時から広く伝えられ、真っ当な議論が積み重ねられてきていたとしたら、消費税が時の政権によって“魔法の杖”か“打ち出の小槌”のようにして使われる無残もなかったに違いない。だがこの間、マスメディアはほとんど何も報じてはこなかった――。

これは一体、どういうことなのだろう。ここまでいいかげんな税制が、いつまでも存在を許されたままでよいものなのか。

よいはずがない、と私は確信している。

■消費税の滞納者が多いわけ

国税庁はさる8月、2018年度の「租税滞納状況」を発表した。それによれば、同年度中に新たに発生した「新規発生滞納額」は、国税全体だと約6143億円で、前年度比0.2%減。この間の法人税減税や所得税の累進性の緩和、それら直接税のデフレによる税収減および税務当局の徴収強化などの理由から、最も多かった1992年度(約1兆8903億円)のわずか32・5%にまで減少したが、税目別を見ると、消費税だけが約3521億円と、当時よりも新たな滞納を増やした例外的な現象を起こしている。

新規発生滞納額全体の、なんと57・3%を占めたというのだから驚きだ。と思いきや、これでも60%を軽く超えていた2015年度と比べたら、まだしも少しは改善された姿だとの由。

国税収入の6割が消費税だとでもいうのなら、滞納もそれに見合った数字になるのは仕方がない。だが実際は、目下のところ、国税収入に占める消費税の割合は、せいぜいが30%程度に留まっている。

とすれば、消費税の新規発生滞納額が多すぎる状況は異常ではないか。考えられる原因はただひとつ。利益に対して課せられる法人税や所得税とは違い、消費税は利益があってもなくても、たとえ大赤字であろうとも、何らかの取引を行った納税義務者には課されるという、他に例を見ない特性だ。

滞納には重い処罰が待っている。初めのうちは分納などの相談にも応じてももらえるかもしれないが、たび重なれば税務署員に、「そこらへんのサラ金で借りてこい」とすごまれるし、期限を過ぎて差し押さえをくらえば、破滅に追い込まれるのが常である。商売をする人間の常識だ。

だから事業主たちは、「死」にさえ一本道で通じている滞納など、滅多なことではしたくない。それでもしてしまう、しないわけにはいかないのが、消費税の滞納なのである。

■無理がありすぎる税制

無理がありすぎる税制。それが消費税だ。社会保障を充実させるためには“尊い犠牲”も必要だようんぬんと、訳知り顔は言う。だけれども、時の政権が重ねてきたその種の公約が、ことごとくウソであり続けている倒錯は、すでに前回の記事で見た通りである。

にもかかわらず、新聞もテレビも、肝心なことは絶対に伝えない。8月の国税庁発表がまともに取り上げられなかったのは例年と同様。わずかに報じたマスコミも、見出しを挙げると、こんな具合だ。

〈税滞納、20年連続減=ピーク時の3割以下に――国税庁〉

(時事通信8月7日付配信)

〈財産隠しなど国税告発最多〉(朝日新聞8月8日付東京本社版朝刊)

〈10月消費増税/確定申告、納付額に注意、国税庁、資金確保補呼びかけ〉

(日刊工業新聞8月14日付)――。

報道というより、あえて問題の本質を外した、税務署の礼賛かキャンペーンだ。そんなことですまされてよいなら、記者など必要ない。税務署に原稿を書いてもらえば、よほど“目的”に適った、正確な記事に仕上げられるものだろう。

少々長くなってしまった。さて、次回は何を書こうか……。

=====================================================

[※ 斎藤貴男著『決定版 消費税のカラクリ』(ちくま文庫) 筑摩書房(http://www.chikumashobo.co.jp/photo/book/large/9784480436023.jpg)↑]

斎藤貴男さんによる、webronzaの記事【政府やメディアが刷り込んだ“消費税の目的”の嘘/“社会保障の充実と安定化”のための増税という謳い文句とは正反対の現実 斎藤貴男】(https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019091900001.html)。

《10月から消費税が8%から10%に上がります。メディアでは軽減税率やポイント還元策などが話題になっていますが、ことの本質はそこなのでしょうか。長年、消費税のあり方を追及してきたジャーナリストの斎藤貴男さんが、消費税が抱える根源的な問題についてシリーズで考えます。(論座編集部)》

『●「この27年間の変化は法人税が9兆円…

所得税が4兆円減り、消費税が14兆円増えたことだけなのだ」』

『●年金自助努力問題…《単なる金ヅルとして、

社会保障の“充実”だの“安定化”だのをエサ》に消費税を増税』

『●同様に、「この28年間の変化は法人税が6兆円…

所得税が6兆円減り、消費税が13兆円増えたことだけなのだ」』

《消費税で社会保障が充実するなんて妄言を、実は誰も信じてなどいない。お上に何を言ってみても無駄であり、自分たちは政治権力や巨大資本の金ヅル兼労働力、ないし兵力以上でも以下でもないと、大方の日本国民は初めから諦め切っている》…それで本当にいいのですか?

〝消費税のカラクリ〟…消費税制の廃止を!

《いったい何のための消費税だったのか》? 《それはただ、大企業や富裕層の減税の財源になった。すなわち、この間に政府やマスメディアが国民に刷り込んできた“消費税の目的”なるものは、何もかも嘘(うそ)だったと断じて差し支えない》。

斎藤貴男さんは、最後に、《打開策があるとすれば、ただひとつ。多くの人々が消費税というものの本質を学び、理解して、怒らなければならない時は本気で怒ることである》と。

『●『消費税のカラクリ』読了』

『●あとの《増税》祭り…《家計に痛みを強いる施策が続々と動きだす》

…自民党議員全員が第Ⅳ象限なのでは?』

『●薔薇マークキャンペーン《消費税増税凍結

(むしろ…5%に減税することを掲げる…)》…むしろ消費税制廃止を』

『●《むしろ「自民、単独過半数割れ 安倍一強に赤信号」

でしょーよ。》と報じられない…ズルズル消費増税か?』

『●あとの《増税》祭り…《家計に痛みを強いる施策が続々と動きだす》

…自民党議員全員が第Ⅳ象限なのでは?』

『●《巻き上げられた消費税は…土建屋政治や大企業の減税や、

近年では軍事費などなど、権力の金儲けや戦争ごっこに乱費》』

『●《常に弱い立場の側がより重い負担を強いられる》最悪な

消費税制…《これほど不公平かつ不公正なイカサマ税制もない》』

『●悍ましき《大増税か安楽死の推進か…「尊厳死」の議論の

本質が、社会保障費の削減に他ならない》(斎藤貴男さん)』

『●斎藤貴男著『決定版 消費税のカラクリ』…消費税制は

《いかに不公正で…「魔法の杖」》かを指弾した《警世の書》』

=====================================================

【https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019091900001.html】

政府やメディアが刷り込んだ“消費税の目的”の嘘

“社会保障の充実と安定化”のための増税という謳い文句とは正反対の現実

斎藤貴男 ジャーナリスト

2019年09月20日

年金|消費税増税|社会保障|自己責任論|財政健全化

10月から消費税が8%から10%に上がります。メディアでは軽減税率やポイント還元策などが話題になっていますが、ことの本質はそこなのでしょうか。長年、消費税のあり方を追及してきたジャーナリストの斎藤貴男さんが、消費税が抱える根源的な問題についてシリーズで考えます。(論座編集部)

■全世代型社会保障改革を掲げた新内閣

「新しい社会保障制度のあり方を大胆に構想してまいります」と安倍晋三首相は胸を張った。

(内閣改造について記者会見する安倍晋三首相=

2019年9月11日、首相官邸)

9月12日、第4次再改造内閣発足に臨む記者会見。「全世代型社会保障改革」を新内閣の“旗”に掲げ、その担当を兼務する西村康稔経済再生相(56)を中心に、「70歳までの就労機会の確保や年金受給年齢の選択肢の拡大」などの“改革”を進めるという。

いわゆる年金カット法(年金制度改革法)に基づくマクロ経済スライド方式の強化をはじめ、医療費や介護費用の自己負担比率増大、介護保険制度の利用者制限、生活保護の生活扶助費や住宅扶助費の減額等々、過去数年にわたって重ねられてきた社会保障の縮小あるいは削減に、よりいっそうの大ナタが振るわれていく。側近の衛藤晟一氏が担当相に起用された「1億総活躍」の国策と合わせれば、権力に近くない人間は死ぬまで働くしかない時代が見えてくる。

ちなみに西村氏は内閣官房副長官だった2018年7月5日夜、安倍首相とその取り巻きたちによるどんちゃん騒ぎの大宴会「赤坂自民亭」の模様を、「いいなあ自民党」のコメントとともにツイートし、問題になった人物だ。翌日にオウム真理教事件の死刑囚7人の死刑執行が予定され、また中国・四国・九州地方で200人以上の死者を出すことになる西日本大豪雨がすでにその予兆を示していたそのタイミングが、今も記憶に生々しい。

■社会保障の充実と安定化のための増税だったが……

“大胆”な社会保障“改革”の実相も、それを担う人々の資質も、しかし、マスメディアは特に報じも、論じもしなかった。新閣僚の首相との距離感や、派閥の内幕については過剰なほど詳しい新聞は、国民生活を左右する政策の意図や意味には関心がないらしく、政権側の言い分をおおむねそのまま垂れ流す。「全天候型社会保障改革」に批判的な報道が皆無だったとまでは言わないが、その場合でも、なぜか、この“改革”と、ある要素との関係だけは、とことん避けて通られているようだ。

「ある要素」とは何か。消費税増税の問題だ。

来たる10月1日に、消費税率は8%から10%に引き上げられることになっている。そして、政府とマスメディアはこの間ずっと、“社会保障の充実と安定化”のための増税なのだと謳(うた)い続けてきた。

それが、どうだ。現実は、まるで正反対の姿にしかなっていないではないか。

■尻すぼみに終わった「老後2000万円問題」

例の「2000万円問題」を、改めて考えてみよう。さる6月、政府の審議会が公表した報告書に、“今後の日本社会で高齢夫婦が老後を暮らすには、支給される公的年金の他に約2000万円が必要になる”旨が書かれていて、日本中が大騒ぎになった、あの問題だ。

だからどうするべきなのか、という問題提起ではない。金融庁長官の諮問を受ける「金融審議会」の「市場ワーキンググループ」が、あくまでも金融サービス事業者向けに、だからこういう金融商品を作って売ったら儲かりまっせ、と“啓蒙”するのが狙いの文書であり、2000万円うんぬんは、その前提となるデータとして提示されていたのにすぎない。

目的はどうあれ、それでも多くの国民は反発しかけた。官邸前の抗議集会や、デモがあった。野党も結束して追及した……かに見えた。だが、やがて尻すぼみになり、7月の参院選でも、さしたる争点にはならなかった。

原因は明確でない。野党のだらしなさ、権力になびく一方のマスメディアといろいろあるが、それだけでは説明できない。しかし、そうなった決定的な背景が、私にはわかるような気がする。

■消費税率は上がれど悪化する社会保障

1988年のことである。ある不動産会社が、自社商品の宣伝本を出版した。題して『パートナーシップ』。一言に要約すると、こんな内容だった。

--- --- --- --- --- ---

日本銀行の試算によれば、現役を退いた高齢夫妻の老後は公的年金だけでは賄えず、平均でざっと1500万円の貯蓄が必要です。だから皆さん、当社のワンルームマンションに投資して、安心な老後に備えましょう。

--- --- --- --- --- ---

時はまさに金ピカ・バブル経済の真っ盛り。週刊誌の記者だった私は、その本を地上げ絡みのネタ元にさせてもらっていた同社幹部にプレゼントされ、思うところあって、大切に保管してきた。

消費税が導入されたのは翌89年。“高齢化社会への対応”が前面に打ち出され、紆余曲折を経てのスタートだったが、その後も同じ理由が繰り返し掲げられ、税率が3から5、8%へと引き上げられて、ついには2桁の大台に乗ろうとしている。

考えてももらいたい。いくらなんでも、おかしすぎはしないか。

消費税の導入前は1500万円の不足。税率10%を目前にした現在は2000万円の不足。何も変わっていない、どころか、事態はかえって悪化している。いったい何のための消費税だったのか。

■消費税は大企業や富裕層の減税の財

……などと吠えてみせるのもカマトトではある。財務省の資料「法人税率の推移」によれば、88年度に42%だった法人税の基本税率は、翌年に消費税が導入されてからは減税に次ぐ減税で、現在は半減に近い23・2%だ。

また、これも財務省のデータ「一般会計税収の推移」は、税収全体に占める税目別の割合が、消費税と法人税がほぼ反比例している様子を示している。この間には所得税の累進性もかなり緩んだ。99年からの8年間は累進の上限が年間所得1800万円超の37%。少し大きな会社の部長さんも、大財閥のオーナーも、同じ税率だった。

財政健全化の財源にすると強調された局面もしばしばだった。けれども、この点にしたところで、消費税が導入されて以降も、財政赤字は膨らむ一方であり続けてきた。税収が増えると、増えた分だけ“土建屋政治”や“軍拡”に勤(いそ)しんできたからに他ならない。

要するに、消費税は社会保障の充実や安定化、財政健全化のために導入されたわけでも、増税されてきたわけでもない。敢えて単純化してしまえば、それはただ、大企業や富裕層の減税の財源になった。すなわち、この間に政府やマスメディアが国民に刷り込んできた“消費税の目的”なるものは、何もかも嘘(うそ)だったと断じて差し支えないのである。

■自己責任論が強調される社会保障

(消費増税関連法案の成立で合意(3党合意)した

野田佳彦首相、自民党の谷垣禎一総裁、公明党の

山口那津男代表(右から)=2012年8月8日、国会)

もっとも、ことの善悪の一切をさて置く限り、とりわけ近年における状況は、いわば必然的な結果でもあった。民主党政権と自民、公明両党との「3党合意」で、国策「社会保障と税の一体改革」の目玉としての消費税増税が決められた2012年の冬、「社会保障制度改革推進法」が可決・成立している。その第2条の1が、社会保障を、こう定義していた。

――自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと。

一般の認識とは、天と地ほどもかけ離れてはいないだろうか。

社会保障と言えば、普通は社会保険や公的扶助、公衆衛生、医療、社会福祉などの概念をまとめたものと理解されている。1950年に当時の「社会保障審議会」が打ち出した「狭義の社会保障」の定義が、多くの人々には、なお生き続けているのだ。いずれにせよ、今風の表現では「公助」のイメージだ。「社会保障制度改革推進法」の定義と対比されたい。

そして、消費税率が8%に引き上げられる4カ月前の2013年12月、今度は「推進法」を具体化していくための「社会保障制度改革プログラム法」が可決・成立。同法では社会保障における政府の役割が規定されているのだが、こちらはもっと凄まじい。

――政府は、住民相互の助け合いの重要性を認識し、自助・自立のための環境整備等の推進を図るものとする。

徹底的な自己責任論であり、政府は努力義務しか持たないと定めている。書籍や雑誌の記事、講演会などの場で、私が幾度も幾度も書き、語り、批判してきたことである。

こう書くと確実に返ってくるのは、“消費税がなければ、社会保障そのものが解体していた”などといった反論だろう。制度の“持続可能性”を錦の御旗とする政府やマスメディアが近年多用したがるロジックだが、これほどの本末転倒もない。制度だけが持続しても、国民生活を支えることができない制度なら無意味だ。

「社会保障は国民生活に必優なものであるから、財源が足りなければ、どこからか財源を工面して、社会保障の充実に充てるのが、政治家の仕事ではないか」と、鹿児島大学の伊藤周平教授(社会保障法)は喝破してのけている(『社会保障入門』ちくま新書、2018年)。生存権を規定した憲法25条を持ち出すまでもなく、消費税は上げるが社会保障の水準は下落の一途、などという“政策”は、本来、許されてよいはずがないのである。

■本気で怒らない国民にも責任

2000万円問題がいつの間にか騒がれなくなった最大の理由は、おそらく、ここのところだ。

消費税で社会保障が充実するなんて妄言を、実は誰も信じてなどいない。お上に何を言ってみても無駄であり、自分たちは政治権力や巨大資本の金ヅル兼労働力、ないし兵力以上でも以下でもないと、大方の日本国民は初めから諦め切っている。だから、どうせ野垂れ死にしかあり得ないとわかりきっている老後に、今さら2000万円がどうのこうのといわれても、本気で腹を立てることができない。あまり深く考えても。生きていたくなくなるだけではないか。

そのような思考回路が、絶望が、現代のこの国には充満しているのだと、私は思う。

安倍晋三第4次再改造内閣のもとで、私たちの社会保障はさらに“大胆”に、切り捨てられていくのだろう。国民の生活や生命を屁とも思っていない政権の非道もさることながら、いいように騙(だま)されて、にもかかわらず誰も本気で怒り狂おうとしない、物事を自分の頭で考えるくらいなら死んだほうがマシだと思っているフシさえ感じられてしまう国民の側にも、大きな責任があると言わざるを得ない。

近い将来にはまたぞろ、さらなる消費税増税不可避論がマスメディアに溢(あふ)れるに違いない。一時は政権批判の材料になった「2000万円問題」も、その時には消費税率の15%、20%への引き上げを正当化する“論拠”に使われることになるはずだ。

放火魔が火事場泥棒を働く構図と言うべきか。

そして、当然のことながら、目下の日本国民のままであれば、消費税率がたとえ30%、40%に引き上げられようと、「社会保障とは自己責任」のことなりとする政府の姿勢は、いささかも改まるまい。

打開策があるとすれば、ただひとつ。多くの人々が消費税というものの本質を学び、理解して、怒らなければならない時は本気で怒ることである。次回は、そのための一助となる記事を書く。

=====================================================