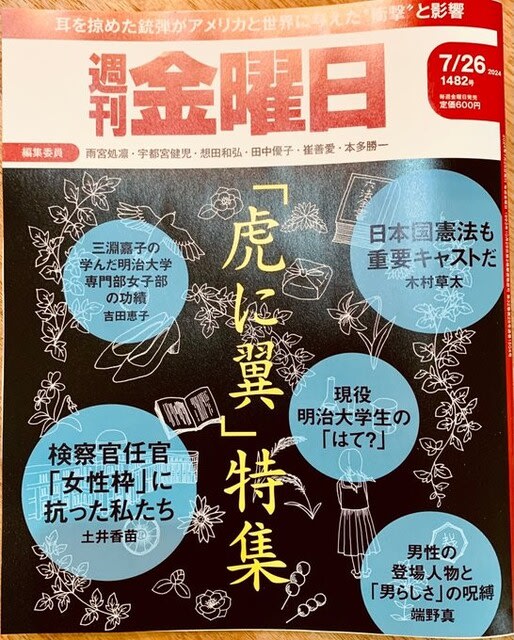

[↑ ※「虎に翼」特集/日本国憲法も重要キャストだ 木村草太(週刊金曜日 1482号、2024年07月26日号)] (2025年04月29日[火])

(2025年04月29日[火])

斎藤貴男さんの、日刊ゲンダイ(2024/08/27)のコラム【斎藤貴男 二極化・格差社会の真相/NHK朝ドラ「虎に翼」は史実と違う展開になってきた】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/359671)によると、《ちょっとやり過ぎだと思う。少なくとも私は、こんな形で“矯正”されたくないので、もう見ない。NHKの朝ドラ「虎に翼」のことである。故・三淵嘉子氏(1914~84年)がモデルの一代記。日本初の女性裁判官で家庭裁判所の所長も務めた傑物の物語だから、フェミニズムの思想が強調さ…》。

そして、もう一つ。(2024/09/24)【斎藤貴男 二極化・格差社会の真相/「虎に翼」で鼻につく歴史上書きの上から目線】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/360965)によると、《再びNHKの朝ドラ「虎に翼」を取り上げる。最近またぞろ大新聞のヨイショが目立つ。大絶賛のうちに最終回、なんて予定調和は悲しすぎるので、もう一度書いておく。まず白状しよう。前々回の本欄で撤退を宣言した私だが、実はその後も見続けている。なかったことにすれば一件落着、という…》。

『●(東京新聞)【こちら特報部/朝ドラ「虎に翼」の三淵嘉子さんと

共に「原爆裁判」を担当した元裁判官、いま振り返る判決の意味】』

『●日本被団協がノーベル平和賞受賞…《被害者放置の「政治の貧困」は今も》

と言わざるを得ず、まずは何より #日本政府は核兵器禁止条約に参加せよ!』

『●<ぎろんの森>《被団協の受賞は、地道な活動を通じた平和への貢献が認め

られたものですが、同時に核兵器の脅威が現実味を帯び出したことも意味》』

『●《原爆裁判…その責任について「立法府である国会及び行政府である内閣に

おいて果たされなければならない」》《被害者放置の「政治の貧困」は今も》』

さて、ブルー・パージ。朝ドラ「虎に翼」で気になった桂場等一郎第5代最高裁長官(松山ケンイチさん)。最「低」裁の原点は、ここら辺にあるのか。

『●疑問はシンプル…岡口基一元判事がたとえヒラメ裁判官であったとしても

弾劾裁判で罷免しただろうか? 結論は《今回の弾劾裁判は間違っている》』

東京新聞(2024年5月13日)の記事をもう一度、【岡口基一氏が明かす、政治に逆らわない最高裁が抱える「トラウマ」 その影響は判決にまで<後編>】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/326372)によると、《「佐藤栄作政権時の人事が、今もトラウマ(心的外傷)になっている」と岡口氏は語る。佐藤元首相は1969年、長官含みで最高裁判事となった学者出身の田中二郎氏ではなく、旧司法省出身の石田和外氏を指名。石田氏は退官後に日本会議の前身団体の一つである「元号法制化実現国民会議」をつくった右派だ。石田氏は最高裁長官に就くと、立法や行政に対する司法の独立を訴えた「青年法律家協会」所属の裁判官を左遷するなどして排除。「青」からとって「ブルー・パージ」と呼ばれる。岡口氏は「最高裁はショックを受けて、立法府や行政府には逆らわないようになった」と言う》。

『●「絶望の裁判所」: 裁判所の頂点、最高裁からして……』

「《元最高裁調査官で明大法科大学院教授の瀬木比呂志氏の著書

「絶望の裁判所」(講談社)が話題だ。本書では、キャリア33年の

ベテラン裁判官だった瀬木氏が、3月末での退官を発表した

最高裁判所長官の竹崎博允氏が主導した司法制度改革の“利権″を

バクロ……だが、瀬木氏は、「制度によって刑事裁判が脚光を浴び、

刑事系の裁判官や書記官の増員につながったことにも注目すべきだ》」

……裁判員制度についての『最高裁やらせタウンミーティング事件』を

挙げるまでもなく、司法制度改革どころか、司法の腐敗」

『●真の司法改革とは?、そして「イヌのイヌのイヌのイヌ」』

『●②福井地裁「高浜仮処分」取消の背景《政府の意向》に従う

《各裁判所の人事権を握る最高裁の意向が反映》』

『●斎藤貴男さん「人権を否定することに喜びを感じている変質者集団」

…「人権の砦」のはずが最「低」裁…』

こちらも再びの引用。前田朗さんBlog(APRIL 07, 2014)の記事【内側から明かされた裁判官の精神構造の病理/瀬木比呂志『絶望の裁判所』(講談社現代新書】によると、《政権追随司法、人権軽視司法を形成・維持した最高裁司法行政族による青法協攻撃以来の「司法の反動化」は有名である。政治的動機による裁判官弾圧と裁判官統制であり、それゆえ組織が歪み、人間が抑圧されていった。裁判官懇話会も白眼視された。青法協と懇話会は本書に登場する。その後、市民のための裁判官ネットワークもあったが、こちらは本書には登場しない。青法協、懇話会、ネットワーク、それぞれに自由で開かれた裁判所を目指したが、上からの弾圧で潰されていった。憲法に背を向け、平和や人権に冷酷な裁判官をつくりだすための猛烈な工作が、この国のエリート裁判官を堕落させたことは良く知られている事実だ》、《内側からの分析の強みであるが、「裁判官の精神構造の病理」として、(1)一枚岩の世界、内面性の欠如、内面のもろさ、(2)エゴイズム、自己中心性、他者の不在、共感と想像力の欠如、(3)慢心、虚栄、(4)嫉妬、(5)人格的な未熟さ、幼児性、(6)建前論、表の顔と裏の顔の使い分け、(7)自己規制、抑圧、(8)知的怠慢、(9)家庭の価値意識。ここまで書くか、と思うくらい厳しい批判である。もちろん、著者自身もその世界にいたのであり、そのことを著者は十分に自覚している》、《裁判官に常識の欠ける人物が多いことは私も良く知っている。かつて東京地裁の裁判官、東京地検の検察官が参加する研究会に数年間出ていたが、現職裁判官のオフレコ発言はまさにエゴイズム、自己中心性、他者の不在、慢心、虚栄、嫉妬。なるほどその通りである》。

さらに、こちらも再引用。『田中龍作ジャーナル』の記事(2014年2月27日)【「絶望の裁判所」 元判事が司法の腐敗を告発する】、《事務総局が人事を支配しているため、裁判官たちは事務総局にニラまれる判決を書かなくなる。瀬木氏はこうした裁判官をヒラメ(上ばかりを見ている)と揶揄する。問題を深刻化させているのはヒラメ(裁判官)の質の劣化だ。…最高裁事務総局は国の政策に異論を唱えるような判決を嫌う。劣化し上ばかりを見ている「ヒラメ裁判官」は盲目的に最高裁の判例に沿った判決を出す。個別の事情を考慮することなく、だ。その結果「これが国家賠償請求でなくて一体何が国家賠償請求になるというのか?」といった訴えまで棄却するケースもあった》。

最後に、福岡弁護士会の(2014年3月13日)【弁護士会の読書/絶望の裁判所】(https://www.fben.jp/bookcolumn/2014/03/post_3906.php)によると、《最高裁が青法協に加入していた裁判官を「いじめ」、きびしい思想統制を始めた事件のことです。「ブルー」とは青法協をさします。ブルーパージとは、いわば最高裁司法行政の歴史における恥部の一つ。…石田和外長官の時代以降に左派裁判官の排除にはじまった思想統制・異分子排除システムは、現在の竹崎長官の体制の元で完成をみた。一枚岩の最高裁支配、事務総局支配、上命下服、上意下達のシステムがすっかり固められた。個々の裁判官の事件処理については毎月、統計がとられて、「事件処理能力」が問われている》。

=====================================================

【https://www.fben.jp/bookcolumn/2014/03/post_3906.php】

弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

2014年3月13日

絶望の裁判所

著者 瀬木比呂志、出版 講談社現代新書

最高裁中枢の暗部を知る元エリート裁判官、衝撃の告発。これが本のサブタイトルです。著者は私より5歳だけ年下の元裁判官です。現役時代から、たくさんの本を書いていましたが、今回は、裁判所の内情は絶望的だと激しい口調で告発しています。

市民の期待に応えられるような裁判官は、裁判所内で少数派であり、また、その割合はさらに減少しつつある。そして、少数派、良識派の裁判官が裁判所の組織に上層部にのぼってイニシアチヴを発揮する可能性は皆無に等しい。

訴訟当事者の心情を汲んだ判決はあまり多くない。

日本の裁判所、裁判官の関心は、端的に言えば、「事件処理」ということに尽きている。とにかく早く、そつなく、事件を「処理」さえすれば、それでよい。司法が「大きな正義」に関心を示すのは好ましことではない。

日本の裁判所は、「民を愚かに保ち続け、支配し続ける」という意味では、非常に「模範的」なところである。

裁判官と呼ぶにふさわしい裁判官も一定の割合で存在することを認めつつ、裁判所のトップと裁判官の多数派については、深く失望、絶望している。

1959年の砂川事件の最高裁判決における当時の田中耕太郎最高裁長官のとった行為、要するに当事者であるアメリカ大使に裁判所の合議の秘密を政治的な意図でもたらしたことが、ここでも大きく問題とされています。まったく同感です。これが、日本の司法の現実、実像なのである。

著者が最高裁調査官をつとめていたとき、ある最高裁の裁判官が、「ブルーパージ関係の資料が山とある…」と高言したといいます。最高裁が青法協に加入していた裁判官を「いじめ」、きびしい思想統制を始めた事件のことです。「ブルー」とは青法協をさします。

ブルーパージとは、いわば最高裁司法行政の歴史における恥部の一つ。それを大声で自慢げに語る神経は、本当にどうにかしています。しかし、最高裁の内部では、それが当たり前に堂々と通用していたのですね…。

現在、多くの裁判官がしているのは、裁判というより事件の「処理」である。そして、裁判官というよりは、むしろ「裁判をしている官僚」「法服を着た役人」というほうが、本質に近い。当事者の名前も顔も個性も、その願いも思いも悲しみも、その念頭にはない。裁判官を外の世界から隔離しておくことは、裁判所当局にとって非常に重要である。裁判所以外に世界は存在しないようにしておけば、個々の裁判官は孤立した根なし草だから、ほうっておいても人事や出世にばかりうつつを抜かすようになる。これは、当局にとって、きわめて都合のいい事態である。

石田和外長官の時代以降に左派裁判官の排除にはじまった思想統制・異分子排除システムは、現在の竹崎長官の体制の元で完成をみた。一枚岩の最高裁支配、事務総局支配、上命下服、上意下達のシステムがすっかり固められた。個々の裁判官の事件処理については毎月、統計がとられて、「事件処理能力」が問われている。

だから、裁判官はともかく早く事件を終わらせることばかりを念頭に置いて、仕事をする傾向が強まっている。

しかし、裁判において何よりも重要なのは、疑いもなく「適正」である。これを忘れて、裁判官は、とにかく安直に早く事件を処理できて件数をかせげる和解に走ろうとする傾向が強い。日本の裁判所の現状を、つい最近まで裁判官だったにた意見をふまえて鋭く告発した本です。

うんうん、そうだよねと深くうなずくところが大半でしたが、少しばかり視野が狭くなってはいないかと思ったところもありました。たとえば、著者は裁判官懇話会には一度も出席したことがなかったのでしょうか。

「左派裁判官」というレッテル張りよりも、いかがなものかと私は思いました。

要するに、親しい裁判官仲間がいなかったのかなという印象を受けたということです。大変インパクトのある本だと私は思いましたが、裁判所内部では、どうなのでしょうか。結局、変な男の変な本だとして、切り捨てられ、排除されてしまうのでしょうか…。

(2014年2月刊。760円+税)

=====================================================

>絶望の裁判所、すごいタイトルですねー!正義の砦ではない日本の絶望〜!... への返信

コメント、有難う御座います。

瀬木比呂志氏『絶望の裁判所』(講談社現代新書)は10年ほど前に、とても話題になりました。刺激的なタイトルですし。でも、10年経ってみて、大川原化工機でっち上げ事件では、(福島みずほさん)《相嶋静夫さんは9月に不調を訴え10月に進行性癌と診断されたにもかかわらず、8回も保釈請求が却下されて2月に亡くなった。この却下判断は妥当であるか。誰が考えても不相当だ。…保釈請求却下にかかわった裁判官は23人ともいう。なぜ進行性癌と診断されて8回の保釈却下なのか。》…まさに「絶望の裁判所」。この件、鴨志田祐美弁護士のつぶやき(https://x.com/kamo629782/status/1936577895142666703)でも同様です。しかも、裁判所は検証するつもりなど全く無いというさらなる「絶望の裁判所」。

来月中旬 (!!)に、ブログに上げます。