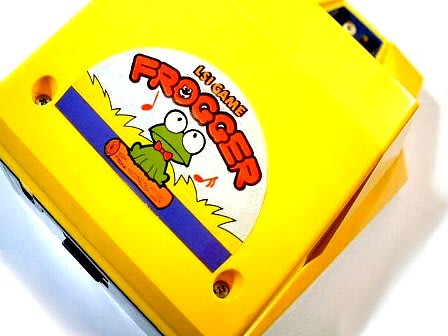

これは、1982年頃に学研より発売されたLSIGAME フロッガー FROGGER。

ハロウィンといえば、ハロウィンカエルでカエルの扮装。ということで、無理やりハロウィン(っぽい)ネタの第3弾。元ネタは、言わずと知れたコナミのフロッガー(FROGGER/81)です。アーケード版は、コナミが開発してセガ/セガ・グレムリンが発売したものを、学研が電子ゲームに移植したものになります。元ネタのフロッガーは、日本でもヒットしましたが特にアメリカで受けたようで、現在に至るまで様々な続編が作られています。

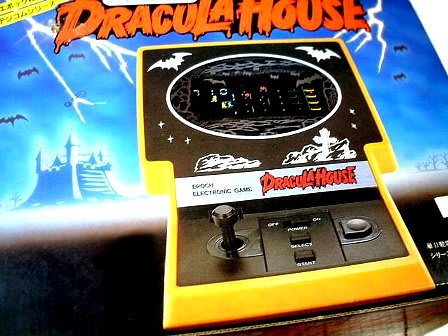

ということで、学研版フロッガーの本体。

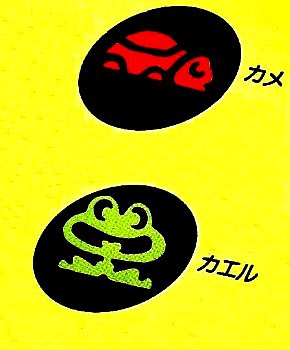

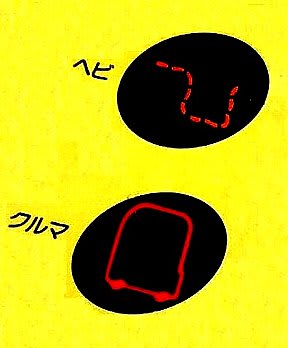

登場するのは、自機(カエル)、亀、丸太。

クルマ、ヘビと極めてシンプル。元々のオリジナルもシンプルでしたが。

電子ゲームとしても中期~後期にあたるものなので、非常に出来が良い。オリジナルに登場した、ワニ、カワウソ、雌カエル(ボーナス)、ハエ(ボーナス)は省略されているものの、オリジナルのフロッガーのゲーム性をほぼ完璧に再現しています。

スクリーンにもレンズを使用して奥行きのある画面に。操作系は、オリジナルと同じく4方向レバーのみ。サウンドのON/OFFとゲームA/Bの選択が選べます。操作性もスムーズ。キャラもストレス無く動きます。フロッガーロゴ。カエルが入っているとこが芸コマ。

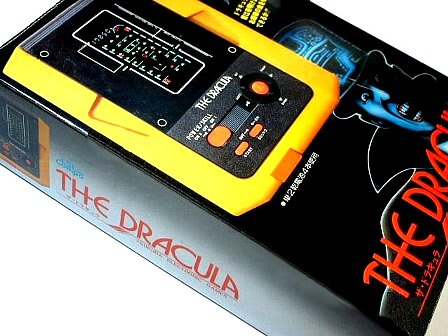

本体に貼られたステッカー。LSIGAME ディグダグでも貼られてました。

スクリーン内にはカラーセロファンが仕込まれ、カラー表示数を増やしています。アーケード初期に良く使われた手法。

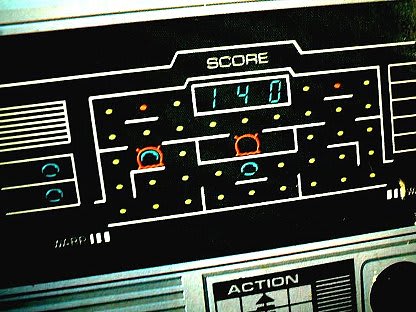

こちらがゲーム画面。カエルを操作して車をよけながら道路を横断し、丸太や亀の背中を使って川をわたり巣まで帰ります。

これが、自機のカエル。カエルもクルマもデザインが、非常にキュート。

道路を横断し、川の手前の土手で一休み。

丸太と亀の背中を伝って川を渡ります。丸太と亀はどんどん川に流されていく。

無事に巣穴までたどり着けば、また最初から。全ての巣穴にカエルが帰宅すると、1面クリアとなって、難易度が上がった2面目が始まります。

2面目以降(ゲームBでは最初から)土手にヘビが現れます。

オリジナル自体が単純なゲームでしたが、ゲーム性をほぼ完璧に再現しています。表現力に制約のある電子ゲームでは珍しい。

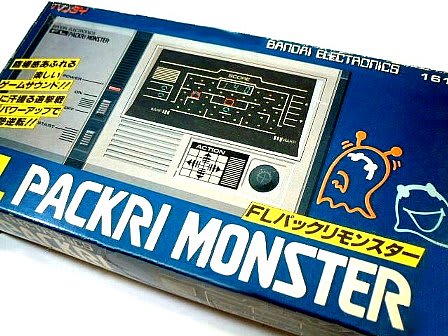

学研のゲームの例にもれず、筐体のデザインが素晴らしい。スクリーンにはフード付き。昔の駄菓子屋などであった、ダンボール製の日よけを思い出させます。オリジナルが、アメリカで人気だったということもあってか、電子ゲーム版はコレコからも発売されていました。中身は、学研版と同じで筐体違い。こちらは、アーケードを連想させるもので、更に素晴らしかった。反対にコレコのパックマンが、学研のスーパーパックモンスターとして出ていた。これは、貼られたシールが異なるのみで、筐体までコレコのものと同じでした。コレコのものは、プレミア的な価格が付いてますが、学研版は入手しやすい。オークションにも良く出てくるし、価格もそれほど高くない。

個人的な思い出としては、学研版は当時知りませんでした。オリジナルのアーケード版を、駄菓子屋で一回20円くらいでプレイしていました。フロッガーの特徴の一つに、あらいぐまラスカルやアルプスの少女ハイジ、花の子ルンルンなどの楽曲をBGMに使用していたことがあります。駄菓子屋の薄暗い店内に、ロックリバーへ(ラスカルのOP)が流れていたのを、昨日のことのように思い出します。

ということで、無理やりハロウィン(っぽい)ネタ、LSIGAME フロッガー FROGGERでした。

参考:Wiki フロッガーの項、帰ってきた電子ゲーム