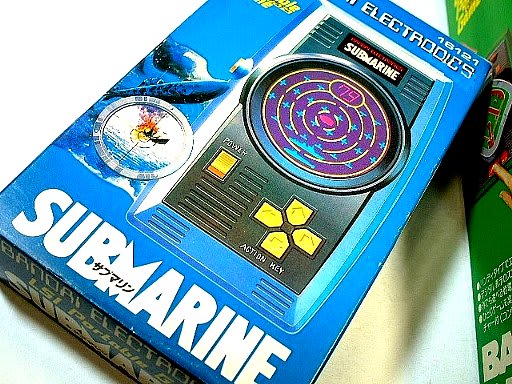

こちらは、1978年頃にバンダイより発売されたLSI Portable Game サブマリン SUBMARINE。

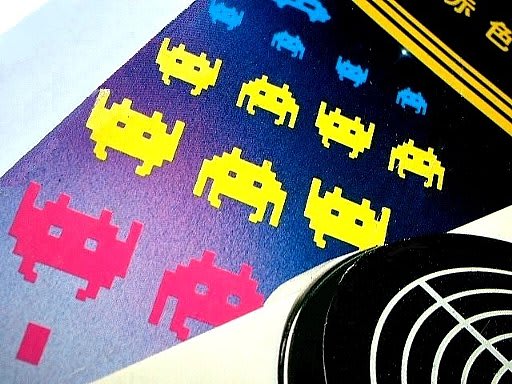

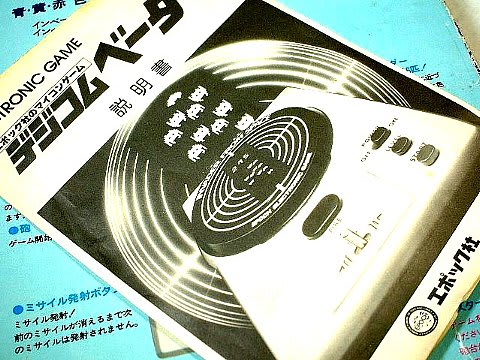

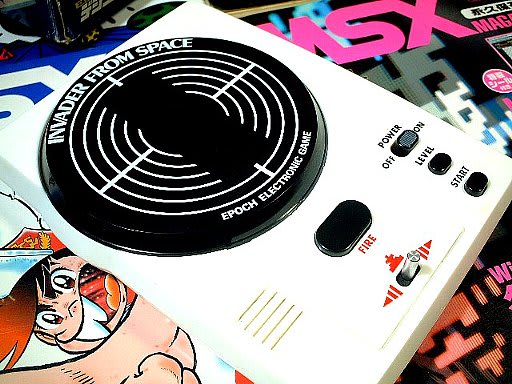

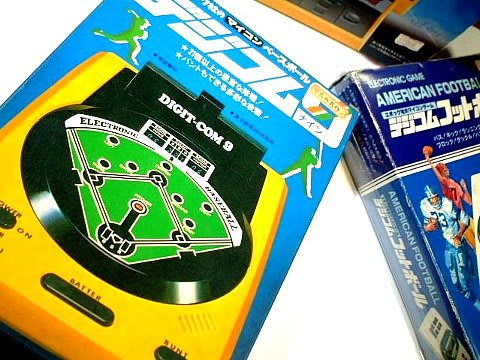

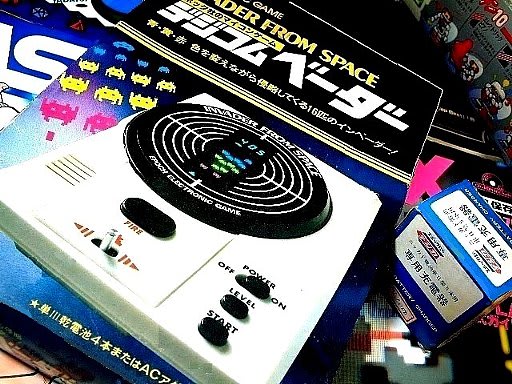

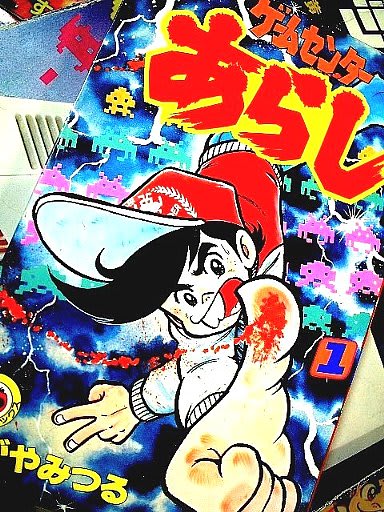

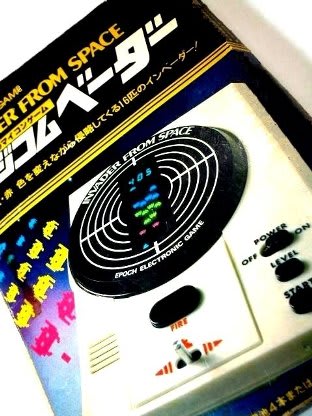

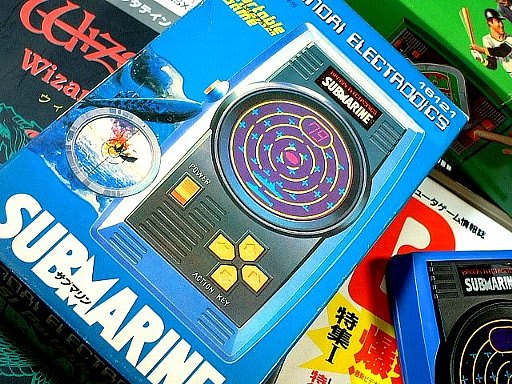

世界初の携帯型の電子ゲームとして、76年に米マテル社よりMattel Auto Raceが発売された。これは、大規模集積回路(LSI)チップによって制御されたゲームを、LED(発光ダイオード)をディスプレイとして使用し、表現するという当時としては最先端の玩具でした。これは日本でもマテル社の手により、マテル・ゲームシンジケートシリーズとして売られていましたが、一部はバンダイからも輸入玩具として販売されていました。このLSIゲーム サブマリン SUBMARINEは、それらのマテル社のLEDゲームを参考に作られた、国産電子ゲーム最初期のものだと思います。同時期にサブマリン、コンバット、ゴルフコンペの3種類で発売され、後にミサイルベーダー、チャンピオンレーサー、スーパーミサイルベーダーがラインナップに加わりました。

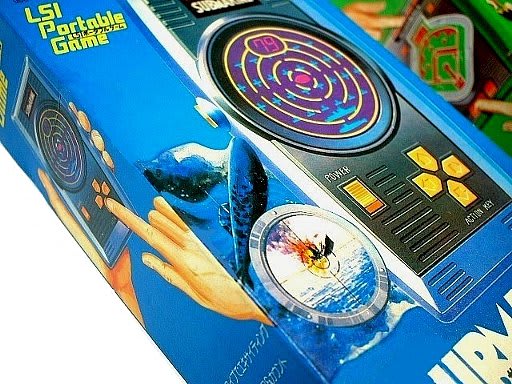

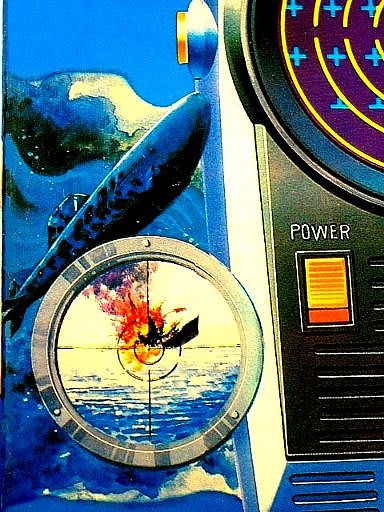

ゲームは、駆逐艦を操作してソナー音を頼りに、見えない潜水艦を沈没させるというもの。似たようなアイデアとしては、68年に米国アイデアル社より発売され、日本ではエポック社から販売されていたレーダーサーチゲームというものがありました。バンダイからは、蛍光表示菅のゲームとして潜水艦と駆逐艦側に分かれて2人で対戦できるUボート大作戦、太陽電池を使用して2面構成で遊べるLCDゲーム激戦Uボートというものも出ていました。また79年には、ナムコからサブマリン(Submarine)という潜水艦の潜望鏡をのぞいて魚雷で駆逐艦を攻撃するエレメカもでていて、この箱絵のイメージだと、エレメカのサブマリンに近いかなと思います。

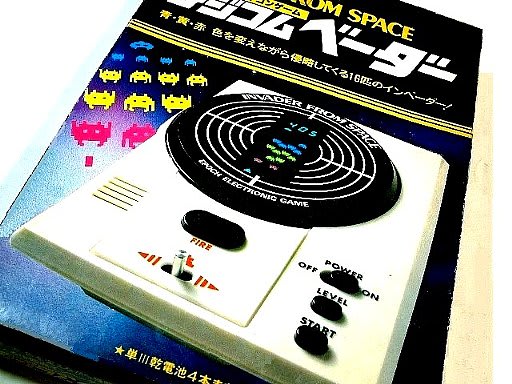

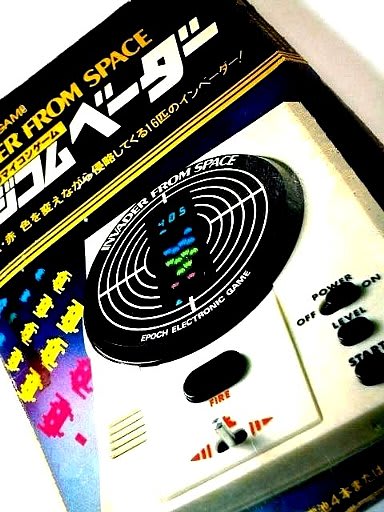

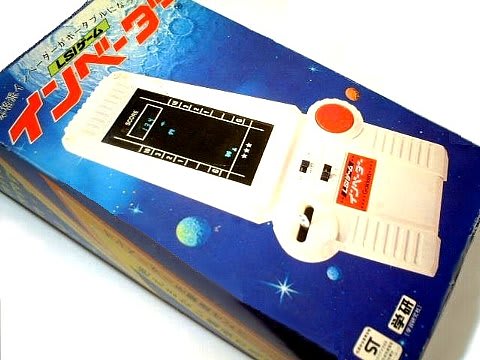

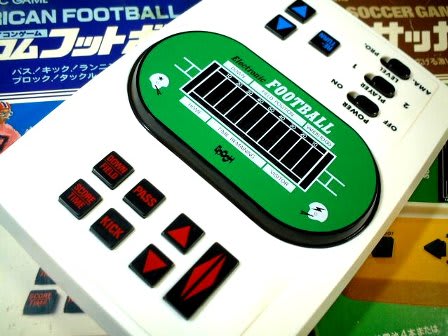

ハンディタイプということと、LSI使用ということをパッケージでは強調しています。日本の電子ゲームとしては、ほぼ最初期のものなので、小型なのに高価ということで買うほうも躊躇することがあったのかも。こちらも、マテル社のゲームシンジケートシリーズを参考にしたようなデザイン。

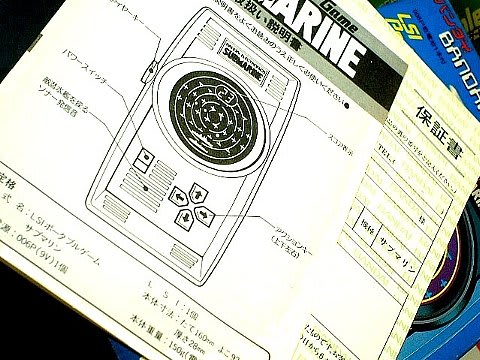

取り説と保証書。当時の玩具やゲームは非電源系のものも多かったので、保証書というのも珍しかったかも。買ったお店のスタンプを押してもらって、それもまた誇らしかったりした。

操作系統は、電源スイッチ、アクション(移動)キー、攻撃スイッチとシンプル。本体には、MADE IN JAPANの文字が。日本国内で、ものが作られていた幸福な時代。

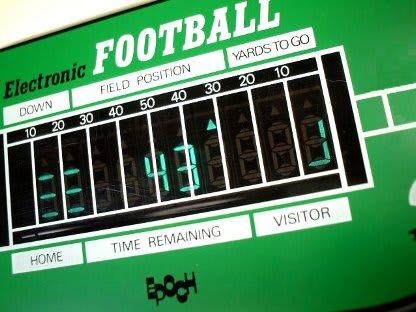

ゲーム画面は、このような感じ。赤く光って見えているのが駆逐艦(自機)。潜水艦はまったく見えず、音でしかその存在を確認できない。これ以外に、時折画面を赤い光が左右から横切って行くことがあり、これは敵の魚雷攻撃のため、避けなければ一発でゲームオーバーになってしまう。また弾数制限があって、一定数の魚雷を撃ち終えたところでゲームは終了となる。バンダイの初期LEDゲームには、バージョン違いがあってむき出しのLED球が自機のバージョンと、キャラクターの形に抜かれたオーバーレイを使用したバージョンがある。こちらは、自機が船の形をした後期型。

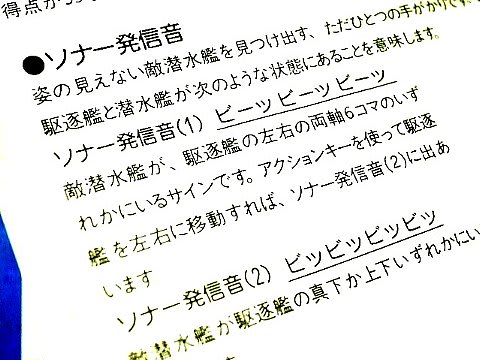

敵の探索はソナー音によって行う。駆逐艦の周囲に潜水艦が潜んでいる時に、ビーッ、ビーッと長めのソナー音。真下あるいは上下にいるときにはビッビッビッとソナー音が早くなる。実際には、ジッジッジッ・・・ジジジジ・・・といった感じの音の変化だけど。この時に、攻撃ボタンを押して攻撃をする。

ビーッ、ビーッが(1)、ビッビッビッが(2)の場合。(2)の場合だと縦三列の中のどこかに潜水艦がいることになる。これが、妙に分かりにくいルールで、子供の頃はうまく理解ができなかった。(2)の場合でも、ほとんど中央でしかヒットせず、上や下の位置で魚雷を投下しても外れてしまう。もちろん中央で投下しても空振りしてしまうことはある。そのために余計に混乱した。逆を返せば、魚雷を避けながらビッビッビッとソナー音が短くなるところを探し、ある一定のタイミングで中央で攻撃しているだけで、簡単にカンストに持っていけた。ミサイルベーダーでもこの永久パターンがある仕様だった。

アクションキーで移動して、ソナー音が短くなる場所を探り当てたら、魚雷を投下。撮影の都合上、左手だけでやっていますが、実際には両手で遊びます。

このバンダイの初期LEDシリーズは、ほんとうにマテルのLEDゲームによく似ていた。9V電池という変則的な電源を使用するところも同じ。大きさは、マテル社のものが一回りほど小さい。このシリーズのミサイルベーダーがヒットしたためか、バンダイの初期電子ゲームは、箱の絵や筐体のデザインなど共通のフォーマットで作られていた。マテル社のものは、海外製の高価な玩具というイメージだったが、このバンダイのシリーズのおかげでグッと身近になった。

当時の思い出としては、このサブマリンは買ってもらって持っていた。同時期に、戦車と地雷戦を題材にしたコンバット、ゴルフを電子ゲーム化したゴルフコンペがあって、どれが良いか目を皿のようにして見比べ、熟考して買ってもらった。エレメカよりは高度だったけれど、やはり単純なものなのでしばらくすると飽きてきてしまうのはお約束。分解して内部構造やLSIを見ようと試みたのもお約束だった。最後はどうなったか、覚えていない。中古の玩具を買い取ってくれるところなどなかったはずなので、いつの間にか燃えないごみに出されてしまったのだろうか。

ということで、今見ると大人びているというか、舶来品の香りがするというか、大変クールなLSI Portable Game サブマリン SUBMARINEでした。

参考:帰ってきた電子ゲーム、山口 浩の「汚い部屋」