週刊少年ジャンプ秘録!! ファミコン神拳は、1985年から少年ジャンプの巻頭に掲載されていた、ファミコン神拳のコーナーを復刻したもの。レトロゲームを扱うサイトやブログ界隈では、発売前から話題となっていました。

Dr.マシリトとして知られる、元ジャンプ編集者の鳥嶋和彦氏が、当時のファミコンブームの時期に仕掛けた企画で、ゆう帝として当時ライターだった堀井雄二氏が関わっていたことでも有名。少年ジャンプの巻頭で袋とじとして、ファミコンゲームの紹介などを行っていた。ファミコン神拳の名前の由来は、当時人気のあった北斗の拳からのパロディで、ゲームの評価をあたたたたと擬音で表現していた。

復刻されたファミコン神拳では、その鳥嶋和彦氏、堀井雄二氏、ミヤ王の宮岡寛氏、イラストの土居たかゆき氏など、当時のスタッフが参加して作られている。ファミ熱プロジェクトということで、専用のサイトが作られ、この後にも様々な企画が考えられているよう。

ファミコン神拳の連載と平行して、堀井氏はドラゴンクエストの製作に取り掛かり、ジャンプ誌上でもその過程が紹介されていた。ウェブに掲載された鳥嶋和彦氏のインタビュー記事を読むと、堀井氏や森田の将棋の森田和郎氏、チュンソフトの中村光一氏らを排出したエニックスのゲーム・ホビープログラムコンテストの時点から、すでにジャンプの協賛が決まっており、鳥嶋氏も関わっていたのだとか。ドラクエの開発過程においても堀井氏と中村氏が先に決まっており、鳥嶋氏が鳥山明氏を抜擢したとのこと。ということで、このファミコン神拳とドラクエ誕生は切っても切れない関係にあったということになります。

ドラクエ1には、堀井氏のお遊びでゆう帝、みや王、きむ皇、ちゅん(町外れで恋人を待つ中村氏)などが登場してきます。ドラクエの元ネタとなったウルティマでは、製作者のリチャード・ギャリオット氏は、一貫して世界を統べる王様でしたから、こういうところにも堀井氏の個性が出ていて面白いですね。

この本の凄いところは、当時のファミコン神拳をそのまま縮小してすべて収録していること。当時のゲームの採点表も完全収録されています。後は、鳥嶋和彦氏、堀井雄二氏、宮岡寛氏、土居たかゆき氏などの座談会、それぞれの個別のインタビュー記事などが収められている。なんといっても、今となってはゲーム史に残る大御所となった堀井氏を引っ張り出したことが、一番の売りだと思います。

ということで、当時ファミコン神拳を読んでいた人、ジャンプのファミコン記事を楽しみにしてた人、ドラクエや堀井氏のファンの人などにお勧め。復刻企画としてもかなり力の入ったものだと思います。

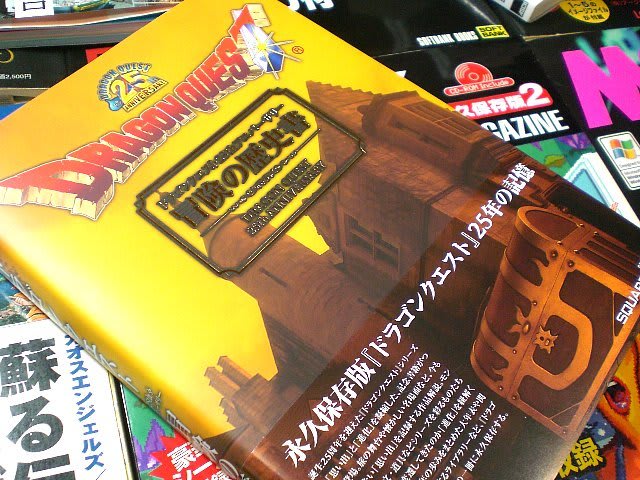

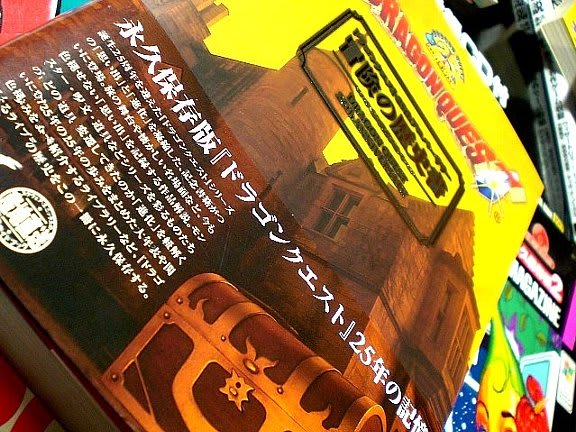

ドラゴンクエスト25thアニバーサリー 冒険の歴史書は、ドラゴンクエスト25周年を記念して2011年にスクウェア・エニックスより発売されたドラクエの公式のファンブック。製作は、チャレアベの山下章氏率いるスタジオベントスタッフという豪華な造り。同じ時期にドラゴンクエスト25thアニバーサリー モンスター大図鑑、 ドラゴンクエスト25周年記念 ファミコン&スーパーファミコン ドラゴンクエストI・II・III 超みちくさ冒険ガイドなども発売されていた。

永久保存版ドラゴンクエスト25年の記憶と銘打ってある通り、1986年のドラクエ1からドラクエ9までの作品紹介が収録されている。ドラゴンクエストの歴史を俯瞰するには、これ以外ないといった決定版的なドラクエ世界の参考書。

鳥山明氏デザインの各キャライラストはもちろんのこと、キャラクター同士の相関関係やモンスター関連、町の住人にいたるまで、こまかく解説されている。

裏パッケージにはロゴデザインが並べられ、各作品のロゴの遍歴が分かる。なにか歴史を感じる作り。

1~9までの作品紹介の合間には、ドラクエが発売された時代の世相が解説され、物語の歴史、ゲームシステムの歴史、モンスターの歴史、道具の歴史、呪文の歴史、特技の歴史、職業の歴史、寄り道の歴史、裏技の歴史などを解説したドラゴンクエストシリーズ研究というコラムが挟み込まれている。移植作品や関連の玩具など、関連作品のライブラリーも収められ、まさにドラクエ百科と呼ぶにふさわしい作りになっている。

ぱっと見、薄い攻略本に見えるのですが、450ページもあるという分厚い本。収められた情報量が膨大で、写真も字も細かいので一度に読んでしまうことはほぼ不可能で、なかなか読み応えあります。

昔はドラクエ懸命にやったけど、今の新作はやってないなあというような人が、何か一冊だけドラクエ関連の本を買うとしたら、まさに最適な一冊。一応攻略の手順を記したチャートは載っていますが、攻略本ではないので広く浅くというような感じでしょうか。ゲーム攻略本ではなく、読み物として。

ドラクエ関連の書籍は数多く出版されていますが、どれか一冊だけというのなら、ぜひ手元に置いておきたい一冊だと思います。ドラゴンクエスト25thアニバーサリー モンスター大図鑑とそろえて入手しておけば、より完璧といえるでしょう。

参考:ファミ熱プロジェクト、電ファミ記事置き場、週刊少年ジャンプ秘録-ファミコン神拳・ホーム社書籍扱コミックス/「ファミコン神拳」伝承委員会、ドラゴンクエスト25thアニバーサリー 冒険の歴史書・スクエアエニックス