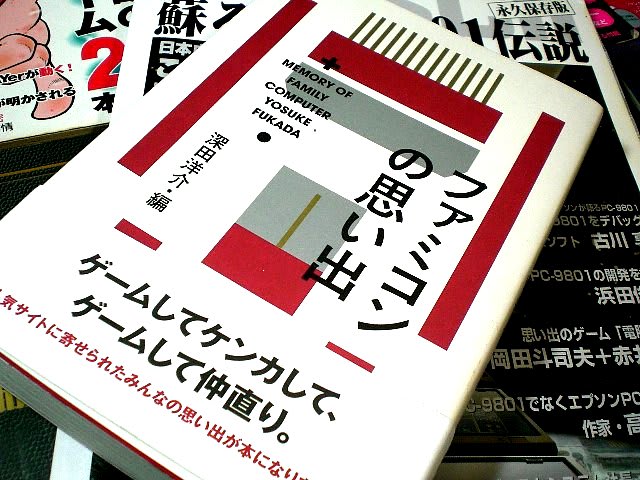

ファミコン時代の周辺を取り扱ったエッセイ集、漫画を集めてみました。こちらは、ナナロク社より発売された70年代~80年代生まれくらいの人が、それぞれのファミコンの思い出を投稿するというWebサイト

思い出のファミコンの書籍版。本に収録されているのは、サイトに収録されている内容と同じものなので書籍として買う意味はそれほどないかもしれませんが、ファミコンを模した装丁が書籍ならではでよい感じだったので。

ゲーム機としてのファミコンという大きな括りではなく、一本一本のソフトのそれぞれについての思い出が語られている。サイトだと一本に付き5本~20本程度掲載されているが、書籍という構成上見開き一ページにゲームソフトは1本、思い出は2~3つほどという形で年代別になっている。

書籍という形を生かしてファミコンキャラのステッチや画面写真なども掲載されていて、よりイメージがつかみやすくなり雰囲気も出ている。思い出のファミコンサイトの方は膨大な量があるため、いっぺんに見ることは出来ないが、書籍という形ならば全体を通して読みやすくなり、また違った印象も出てくる。

おばあちゃんの思い出とか、あまり仲が良くなかった兄弟との思い出とか、なんともいえない郷愁がある本です。あの有名な

おばあちゃんのドラゴンバスターも収録。ドラえもんのおばあちゃんの思い出とか、ああいいう世界に泣けてしまう人にお勧め。

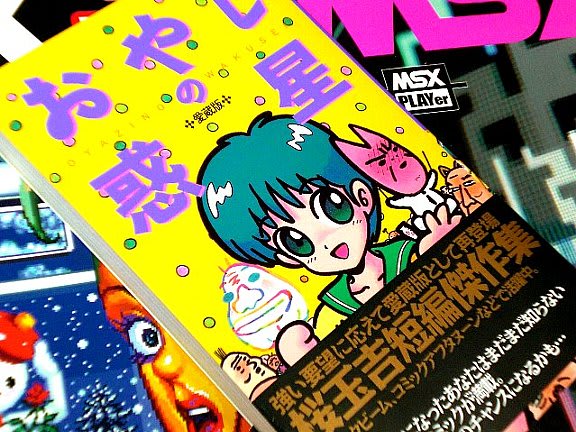

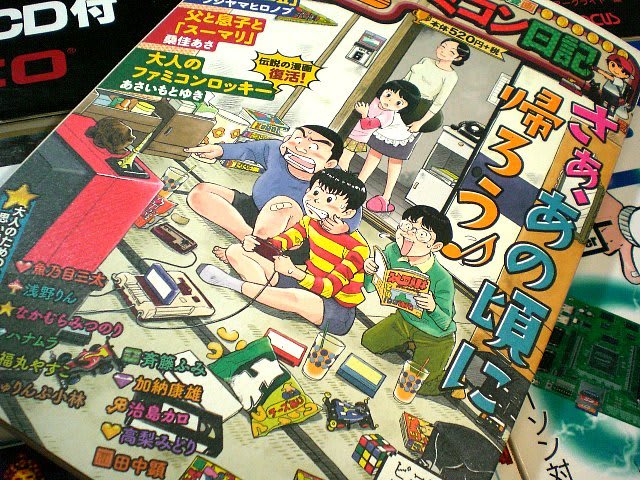

僕らのファミコン日記 ―80's熱中時代―は、2014年に少年画報社より発売されたアンソロジーコミック本。いわゆるカバーのないペーパーバックといわれる形式の本であり、日本だとコンビニ本といったほうが伝わりやすいかも。ファミコンのあるあるネタを集めた作品集になります。

様々な作家さんが、ファミコンのそれぞれのゲームについての思い出話や、当時においてよくある風景を描いています。一話辺り10ページほどの短編ですので、16本もの話が収録されている。人の数だけ、それぞれのゲームにまつわる思い出があるということが実感できる。

本格的なゲーム本というよりは、コンビニコミックにありがちなB級グルメとか、駅弁の旅みたいな漫画のファミコン版といった感じの企画なので、ゲーム画面とかはほとんど登場しない。あくまでも、ゲームにまつわる当時の子供たちの思い出話というところに焦点が当たっていて、ゲームを通しての親や友達、兄弟との関係など、ゲームを通じての人との関わりの話になっている。

今ではコンビニで買い物自体ほとんどしませんが、24時間スーパーが出来る前はよく立ち寄っていた。ネットが普及する前だと、コンビニでこのようなB級グルメの本とか、ゆるいコミックスを買って帰ることもありました。そういう意味でも懐かしい。収録されている漫画も、有名作家さんのものはありませんが、ゆるく楽しめる。中でも売りは、あさいもとゆき先生の大人のファミコンロッキーでしょうか。

意外とよく出来ていて楽しかったです。アマゾンでの評価より予想したよりは高ポイント。それにしても、この本における一番の傑作は、ノスタルジーを刺激するこの表紙のイラストかなと思います。

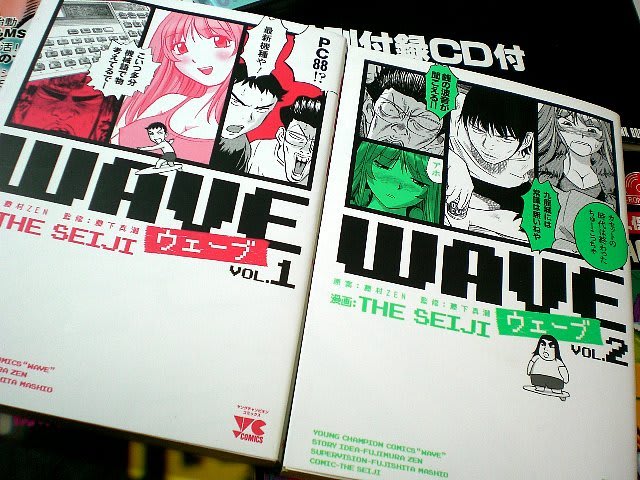

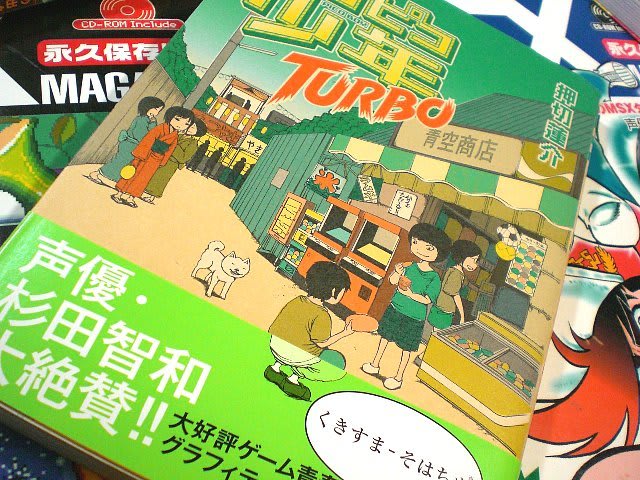

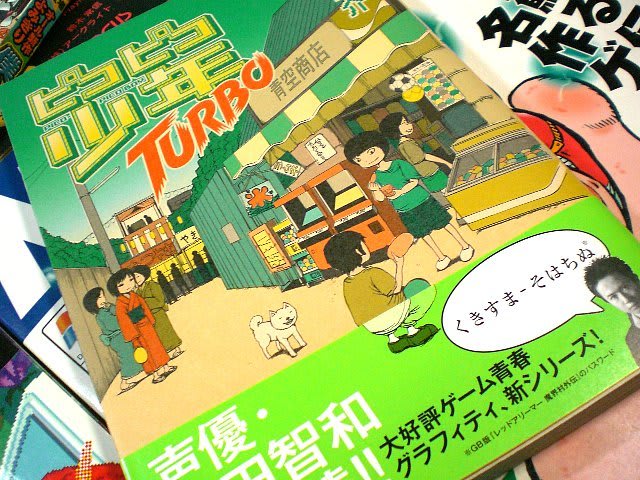

ピコピコ少年TURBOは、太田出版より2011年に発売されたピコピコ少年の続編。作者は、ハイスコアガールの押切蓮介氏。80年代後半から90年代にかけて、1979年生まれの作者の少年期から青年期にかけてのゲームに関連する思い出話。

1979年生まれということで、ファミコン世代より少し後のPC-エンジン、ゲームボーイ世代といったらよいでしょうか。少年時代を描いた前作から、少し成長して小学校高学年~高校卒業くらいまでを描いている。

主に中学生~高校生ということで、もてないゲームおたくだった作者の痛く感じる青春が赤裸々に綴られている。このような痛いと感じる部分を、ユーモアを交えながら、同年代の読者層に伝えてくるという作風は、女性の漫画家であれば西原理恵子さんや近年だと山本さほさん、

黒川依さんだとか多いと思いますが、男性の作家としては貴重なのでは。また、ホラー畑出身の漫画家ということで、押切蓮介氏の描く女性は、どこか神秘的で魅力的な気がします。

押切氏は、ピコピコ少年ではお馴染みのこのお母さんを主人公に据えた漫画も描いています。ハイスコアガールも再開されたみたいだし、なんかいろんな新境地を切り開いてますな。

単なるノスタルジーには終わらず、青春の痛い部分を痛いまま読者にぶつけてくるという凄い作品です。この作者の次の展開が楽しみになるような一冊だと思います。

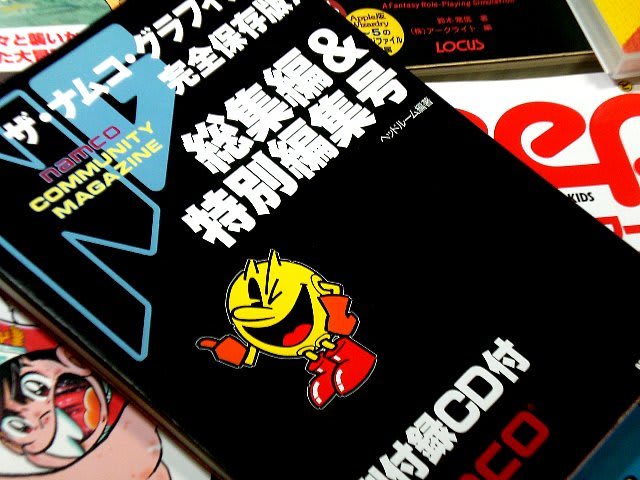

はじめてのファミコン―なつかしゲーム子ども実験室は、マイクロマガジン社より2005年に出版されたファミコン本。ゲームサイド誌の前身ユーゲー誌上で連載されていたまるやきくんのなつかしゲーム人体実験というエッセイをまとめたもの。

ファミコンのゲームを、今時の子供であるまるやき君に遊んでもらい、その反応を見るというもの。ファミコンで遊んでいた世代の子供がそろそろゲームをする年齢になり、そういった意味でも興味深い企画だったのでしょう。

あまり詳しく読んでいないため、詳しい内容やまるやき君の反応はいまひとつわかりません。ただ連載開始時期2001年に中学生で、連載終了時には高校生になっていたということですから、今だと30歳前くらいになるのでしょうか。プレステ懐かしい~とか言っていそうです。

子供はすぐに大きくなりますから、次はまるやき君と同世代の人が、子供にセガサターンやらプレイステーションをやらせて、反応を楽しむ時期が来ているのかも知れませんね。時代は繰り返します。

ということで、ファミコンの時期も懐かしいし、セガサターンやらプレイステーション1の時期も懐かしいし、一冊で2度懐かしい本と言えるのかもしれません。

こちらは、マイクロマガジン社より2010年に発売された21世紀ファミコン(ゲームサイドブックス)。前術の紹介したはじめてのファミコンと同じくユーゲー誌、ゲームサイド誌に連載されていたものを書籍としてまとめたもの。

ユーゲー誌やゲームサイド誌は、熱心に読んでいたわけではなのだが、書店で見かけたときには手に取っていたため、そういった意味でも懐かしい感じがする。

レトロゲームを懐かしむという趣旨ではなく、21世紀ファミコンのタイトル通り、21世紀にもファミコンを楽しんでしまおうというコンセプトで書かれている。スーパーマリオを2人プレイでやろうとか、ディグダグの地面を全部掘り進もうだとか、魔法使いのみでウィザードリィをやってみようだとか、新しい遊び方が提案されている。

変わった遊び方をして面白いかどうかというと、あまり面白そうではない。けれど、新しい遊び方を成立させるために、何度も繰り返しプレイしており、やり込みプレイみたいな乗りになっている。そのため、読み物としてはなかなか面白い。

当時、ユーゲー誌やゲームサイド誌を読んでいた人には、懐かしい感じがする一冊だと思います。そうでない人にも、古本でわりと安く手に入るファミコンエッセイ本としてお勧め。

参考:思い出のファミコン、ファミコンの思い出/深田洋介編・ナナロク社、僕らのファミコン日記 ―80's熱中時代―・少年画報社、ピコピコ少年TURBO・太田出版、はじめてのファミコン―なつかしゲーム子ども実験室、21世紀ファミコン(ゲームサイドブックス)・マイクロマガジン社