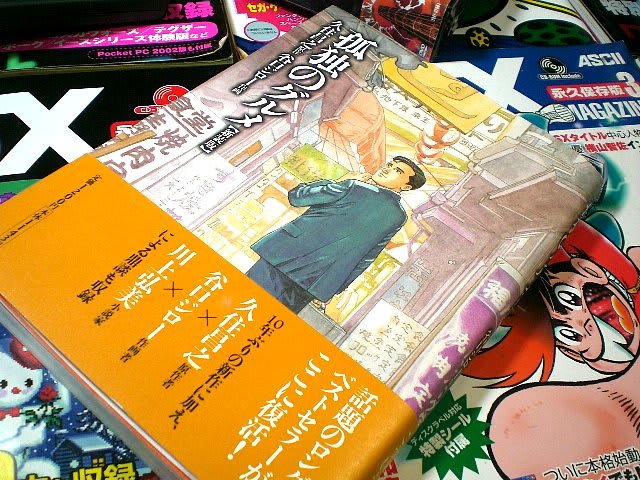

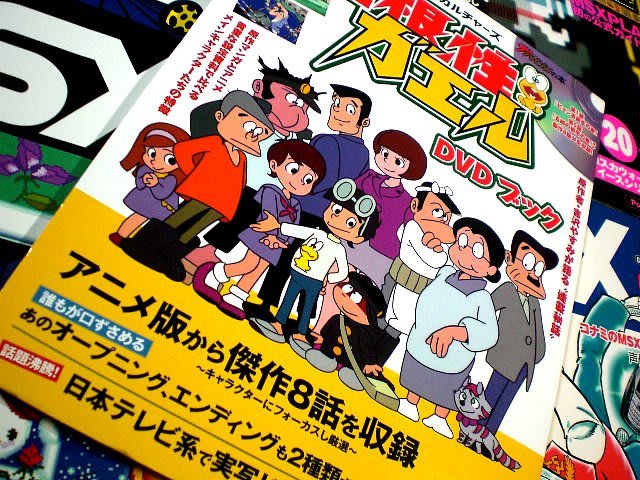

こちらは、KADOKAWA書店より2015年に発売された昭和カルチャーズ ど根性ガエル DVDブック。この昭和カルチャーズ シリーズは、現時点までに天才バカボン feat.ウナギイヌ 、侍ジャイアンツの3冊が発売されています。DVDと書籍をひとつにした、いわゆるDVDブックですね。書店に行くとトムとジェリーとか、ディズニーものとか良く見かけます。

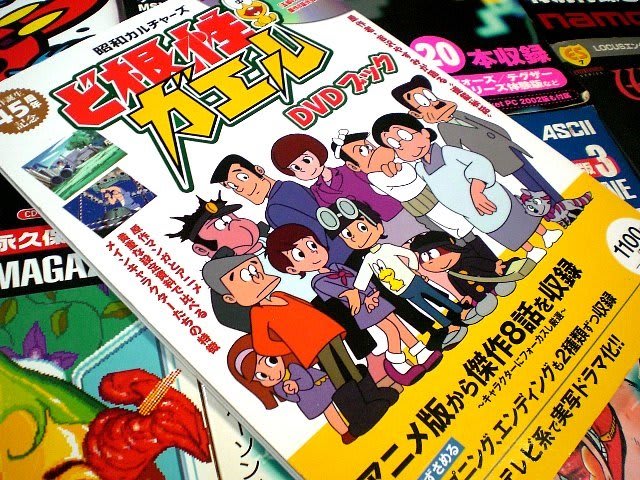

なぜこれを買ったかというと、1,000円ほどという手頃な価格で、ど根性ガエル8作品が見れるということで、そのお手軽さにひかれたため。DVD-BOXとかだと30,000円~ほどしますので、そこまで出すのは躊躇するけれど、1,000円くらいのムック形式であれば、ちょっと懐かしさを感じるには丁度いいと思います。DVD-BOXとか買っても、時間が取れないため結局見ないですし。

DVDブックとはいっても、ムックの方は18ページほどしかなく、あくまでDVDがメインの作り。DVDの解説がちょっと詳しく、豪華になったものと考えれば良いでしょうか。

ど根性ガエルは、週刊少年ジャンプ誌に1970年から1976年にかけて連載され、アニメ版は1972年と1981年には新・ど根性ガエルとして、2度アニメ化されている。72年度版の103回全205話の中から8本を収録。他にテレビのオープニング2本とエンディング、ど根性ガエル音頭が収録されている。81年度版は、30回全60話ですから、やはり72年度版の勢いが圧倒的だったよう。81年度版の方は、とんねるずの主題歌ばかりが印象に残っている。

記念すべき第一話から、ゴリライモ、五郎、京子ちゃん、ヨシコ先生、梅さん、町田先生など、それぞれのキャラクターが活躍した印象的な話がピックアップされている。こうしてみると、ひろしやぴょん吉だけではなく、脇を固めるキャラクターも個性的で良くできていたことがわかる。

2015年には、松山ケンイチさん主演でテレビドラマ化もされました。このムック本は、ど根性ガエル45周年の記念の時にそれに合わせて発売されたもののひとつだと思います。

薄い本ですが、キャラクターの設定画や原作版との比較なども収録されている。ひろしのかあちゃんの推定年齢は意外なことに34歳。教師生活25年の町田先生でも40代後半くらいになる。30代のかあちゃんの仕事が内職というところに時代を感じる。16年後を描いた実写版ドラマでは、50歳という設定になっており薬師丸ひろ子さんが演じていた。

多分、このムック本の一番の売りと思われる、原作者の吉沢やすみ先生のインタビューも収録。先生の娘さんである大月悠祐子さんの手による、大ヒットの裏側を描いたど根性ガエルの娘なども話題になっていますから、連載開始時から何度目かのど根性ガエルのリバイバルの時期なのかも知れません。ど根性ガエルの娘によれば、ど根性ガエルの爆発的なヒットの後、ヒットに恵まれずかなりすさんだ生活を送られたよう。90年代頃からドラマやCMなどで、ど根性ガエルが再注目されるようになって、再び人気に火がついた。また、吉沢先生自身も家族を題材としたパパとゆっちゃんという作品を書かれている。

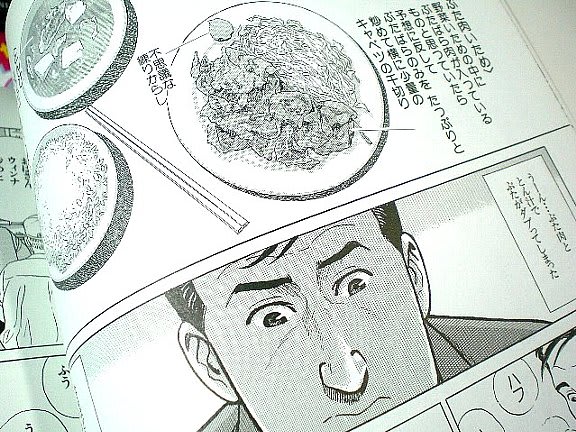

個人的には、72年度版は夕方の再放送で見た記憶がある。ひろしの食べる朝食のめざしが美味そうに見えて、めざしの朝食が食べたかった。またピョン吉Tシャツが欲しかった記憶がある。とんねるずが主題歌を歌った新・ど根性ガエルの方は、リアルタイムで見ていて、こちらの方はちょっと印象が薄いでしょうか。ということで、書店の店頭にもまだ置いてあると思いますので、ど根性ガエルに思い出のある方にはなかなかのお勧め。

参考:昭和カルチャーズ ど根性ガエル DVDブック・KADOKAWA/角川マガジンズ、Wiki ど根性ガエル、吉沢やすみ、大月悠祐子の項、ど根性ガエルの娘/大月悠祐子・週間アスキー