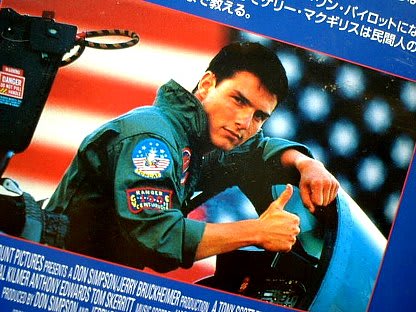

TOP GUN トップガンは、1986公開のアメリカ映画。TOP GUN(アメリカ海軍戦闘機兵器学校)で、要請されるエリートパイロットたちの成長を描いた青春映画。

物語は、米国海軍に所属する天才肌だが、異端児のパイロット、マーベリック(トム・クルーズ)が、TOP GUN(アメリカ海軍戦闘機兵器学校)へ送られ、友人の死や挫折を乗り越えて、本物のエリートパイロットへ成長するまでの姿を描いている。監督は、リドリー・スコットの弟でもあるCM出身のトニー・スコット。主演のトム・クルーズは、この映画のヒットによって一躍ハリウッドスターの仲間入りを果たしました。

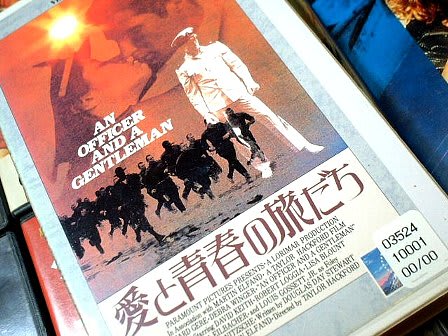

物語の構造としては、82年公開のリチャードギア主演・愛と青春の旅立ちにとても似ています。どちらも軍隊学校をテーマに据えていますが、若者の成長と挫折、そこからの旅立ちをテーマにしています。TOP GUNならではの要素として、アメリカ海軍全面協力の元、特撮ではない実際の戦闘機や空母を使った本物の空中戦の映像と音楽と映像を連動させて、まるでMTVのようなスタイリッシュな映像を作り上げていた点。それまでの戦争映画とは異なり、まるでリゾート感覚で見れる新しい映画になってました。

大ヒット映画ということで、ビデオやLD、DVD、ブルーレイと何度も映像化されていて、名作を通り越してほとんど古典の域に達していると思います。

大ヒット映画となれば、当然何度もゲーム化されており、こちらはきちんと版権を取ったコナミのTOP GUN。ファミコン版でトップガンのゲーム化としては、最初期のものになると思います。

TOP GUNの直接の映画化ではないですが、影響を受けてつくられたと思われるセガのアフターバーナー。ミサイルを何十発も積めたり、何十何百というターゲットを攻撃することができる、リアルさを追求したフライトシュミレーションではないアクションゲームとして作られていました。

リアリティという点では全く現実味はありませんが、ノリの良いハードロック調のBGMと軽快な展開が相まって、トップガンの世界をよく表現していたと思います。

個人的な思い出としては、80年代の終わりごろに愛と青春の旅立ちとの2本立てのオールナイトを見に行った記憶があります。落ち込んでいた時期で、その圧倒的なスピード感と、あまりにもスタイリッシュでかっこよい映像に元気付けられたよう覚えています。

TOP GUNを語るときに外せないのが、日本のオートバイメーカー川崎重工業のKAWASAKI GPZ900R Ninjya。空中では、最新鋭の戦闘機(F-14 トムキャット/当時)を操るマーベリックの地上での移動手段として印象的な場面に登場し、まるで地上を走る戦闘機のようなイメージで描かれていました。世界的な人気はもちろんのこと、日本では逆輸入車ブームや大型免許の規制緩和の時期と相まって、ずいぶん長いこと人気を保ち続けるロングセラーになっていました。私の友人もこれに憧れてGPZ400R Ninjyaを買い、ステップアップしてしまいにはGPZ900R Ninjyaを手に入れてました。

大ヒット映画なのに続編が作られていないのは、続編が作られることを嫌がったトム・クルーズ自身が権利を買い取ったからだとか。自身の出世作ですから、続編が作られイメージが壊されることを嫌ったのでしょうか。アメリカ海軍が全面協力したのも、当然軍のイメージUP、PRという目的があったでしょうし、テーマ曲と挿入歌もヒットを記録して、KAWASAKI Ninjyaも人気が再燃してロングセラーとなるなど、ある意味壮大なミュージックビデオ、プロモーションビデオという趣もあったよう思います。そういった意味でも、実にあの時代らしい映画だったと言えるでしょう。

参考:Wiki トップガン(映画)、トニー・スコット、トム・クルーズの項