さんだるは、1990年に日本クラウン(クラウンレコード)より発売された、たまのメジャーファーストアルバム。たまは、90年代に活躍した日本のバンド。

たまは、4人組編成の日本のロックバンドで、フォークや童謡などを織り交ぜた幻想的な世界観を持ったバンド。テレビに出る前から、インディーズではすでにメジャーな存在になっており、89年に話題となった平成名物テレビ・三宅裕司のいかすバンド天国に出演したことをきっかけにして、メジャーデビューを果たした。スタイルは、ちゃんちゃんこに下駄履きでウクレレやマンダリンを弾き、ランニングシャツ姿で風呂桶などを叩くといった、当時一般的だったロックバンドからは一線を画した、あまり一般受けはしない個性的なものだった。デビュー曲のさよなら人類が、オリコン初登場1位、同年のオリコン年間シングルチャートでは4位を記録するヒットとなり、累計売上約60万枚を売り上げ、CMへの出演や日本レコード大賞新人賞、紅白歌合戦出場も果たす。92年頃からはバンドブームも下火になり、95年にボーカルやピアノなどを担当してきた柳原幼一郎氏が脱退、ちびまるこちゃんのエンディング曲を手がけたり、NHKみんなの歌に楽曲を提供したりと、その後も3人で活動を続けていたが2003年に解散した。

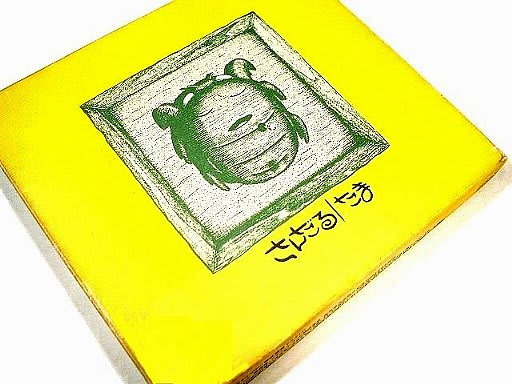

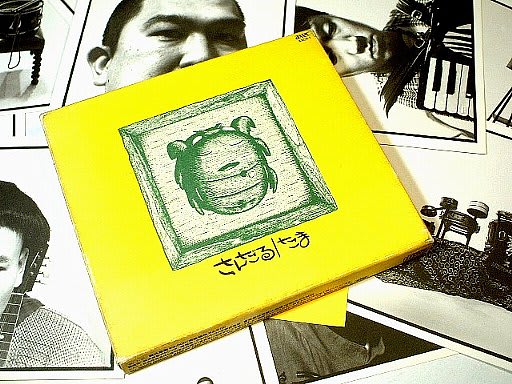

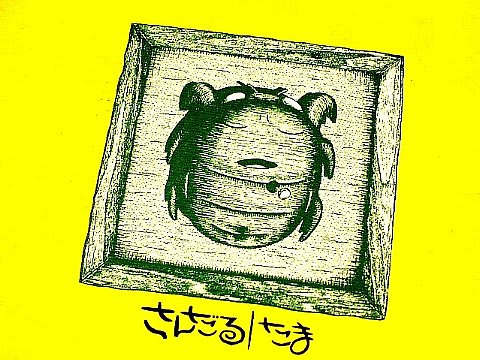

さんだるは、そのたまの(メジャー)ファーストアルバム。オリコンチャートでは、最高2位、年間アルバムチャートで35位を記録した。たまは、インディーズ自体も含め、何枚もアルバムを出しているのですが、やはり一般的に有名なのは、最も売れたこれでしょう。大ヒットとなったさよなら人類/カップリング曲のらんちゅう、CM曲としても使われたオゾンのダンス、方向音痴、イカ天の4週目で披露されたロシヤのパンなど有名どころが並んで収録されている。個性的なたまらしく、装丁も紙製のボックスジャケットと個性的なもの。表紙の昆虫のイラストは、ギターやボーカル担当の知久寿焼氏によるもの。

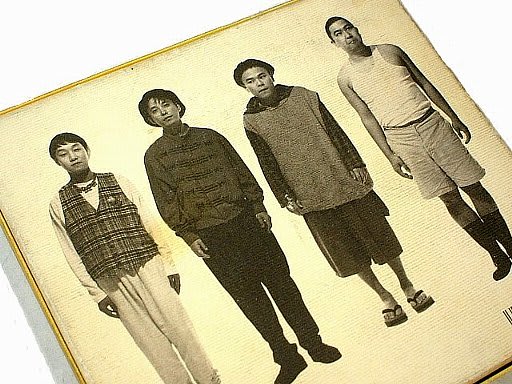

ジャケット裏。売れまくっていた頃なので、すっかりアイドル。

白黒のポートレートが付いており、裏が歌詞カードになっている。さよなら人類やオゾンのダンスなど、明るいポップな曲調のものが多かった柳原幼一郎氏、たまのランニングとして有名な石川浩司氏とトレードマークの風呂桶パーカッションセット、知久寿焼氏は今見ると美少年でまるでアイドルの様、たまの寡黙な2枚目担当で、所属事務所たま企画室の社長も勤めた滝本晃司氏。

当時の思い出としては、イカ天初登場時に前知識も何もなく視聴していた。第1週目はシュールならんちゅうで、この頃のイカ天に数多くいたコミックバンドとしか認識しなかった。第2週目のさよなら人類で凄いバンドだと気付き、3週目オゾンのダンスで気に入ったバンドとなり、4週目ロシヤのパンのノスタルジックな世界観のとりことなり、5週目のまちあわせでマルコシアスバンプとの接戦に見入った。イカ天初登場時は、最初は変な人たち扱いであったが、週が進むに連れ審査員の評価も変わっていった。実際は、テレビ登場以前からすでにインディーズでは有名だったたまが、番組サイドから請われる形で出演したもので、その実力も最初から他の素人バンドとは比較にならないものだった。著名なルポライターの竹中労氏は、彼らをビートルズの再来とまで評価し、(癌に侵された)晩年の仕事としてたまの本を書いた。4人ともビートルズ好きは共通しており、この時期柳原氏が宮沢賢治の世界に傾倒していたそうで、あのシュールで独特なノスタルジー感溢れる音楽の源泉の一端がその辺りから来ていたのだと、最近になって知った。

たまがメジャーデビューをしてブームとなってからの狂乱の日々は、たまのランニングこと石川氏の自叙伝「たま」という船に乗っていたで知ることが出来る。石川氏のHPでは、出版社の許諾を得て、この本を公開しているため無料で読むことが出来る。それにしても石川氏、現在では大林宣彦監督のこの空の花 -長岡花火物語に(放浪の画家)山下清役で出演されていたり、その縁で次作の野のなななのかの楽曲を担当(パスカルズとして)されていたり、パスカルズの一員として知久寿焼氏とともに海外公演をされていたり、西荻窪でニヒル牛というアートギャラリーを運営されていたりと、様々な活躍をされています(コレクターとしての顔もお持ち)。当時は、たまのランニングとかコミカルなイメージが強かったですが、実に多彩な才能の持ち主だったんですね。

参考:Wiki たま(バンド)、さんだる、柳原幼一郎、知久寿焼、石川浩司、滝本晃司、竹中労の項、石川浩司のひとりでアッハッハー