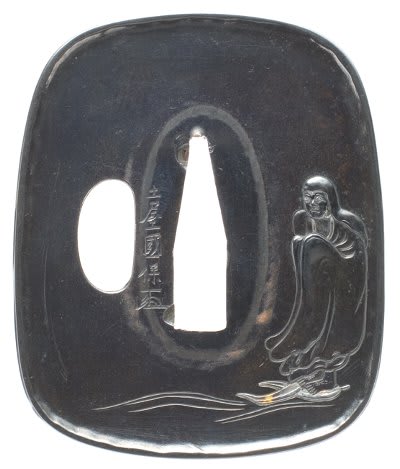

小松曳図鐔

小松曳図鐔

平安王朝人の正月の行事。根の付いた若松を曳き、その生命力を体内に採り入れる。あおくすがすがしい香りが生命の原点であると感じられたものであろう。七草粥の行事もこれに関連している。雪を分けて芽を出した植物の生命力を体内に採り入れる。写真の鐔は『源氏物語』の一場面であろう。

小松曳図鐔

平安王朝人の正月の行事。根の付いた若松を曳き、その生命力を体内に採り入れる。あおくすがすがしい香りが生命の原点であると感じられたものであろう。七草粥の行事もこれに関連している。雪を分けて芽を出した植物の生命力を体内に採り入れる。写真の鐔は『源氏物語』の一場面であろう。