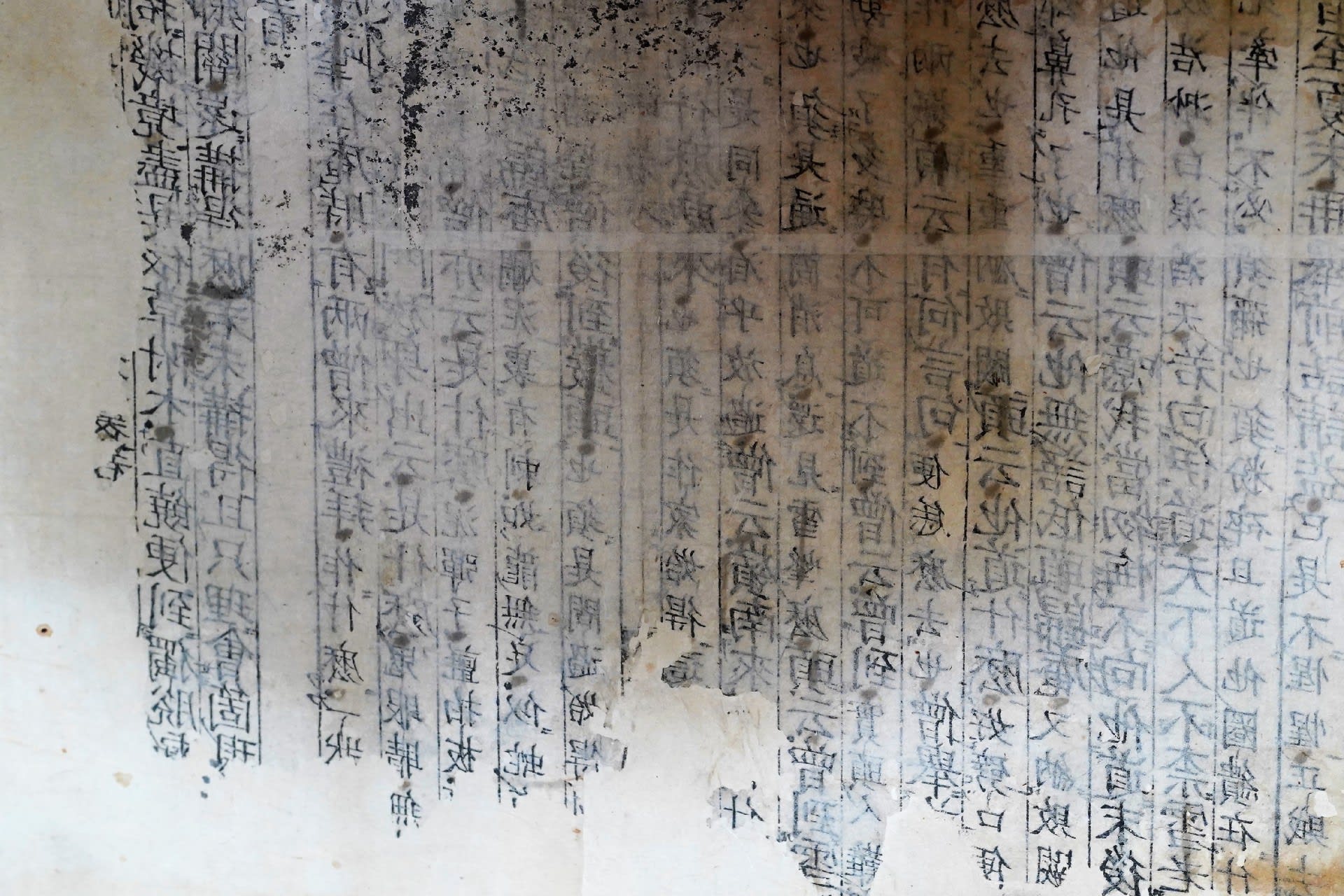

群馬県沼田市に、生方鼎齋(ていさい)さんという、

1799年生まれの、書にたけた方がいて、

1799年生まれの、書にたけた方がいて、

優れた書家になってからは、

女性に飽きっぽいのか、

大間々でも、月夜野でも、

娘の婿に迎えられは離縁する。

女性に飽きっぽいのか、

大間々でも、月夜野でも、

娘の婿に迎えられは離縁する。

江戸に出てからは絵にも通じ描いたのは、

欄竹梅菊の水墨画・四君子。

欄竹梅菊の水墨画・四君子。

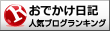

その方が描いたのかわからないのですが、

龍の絵。

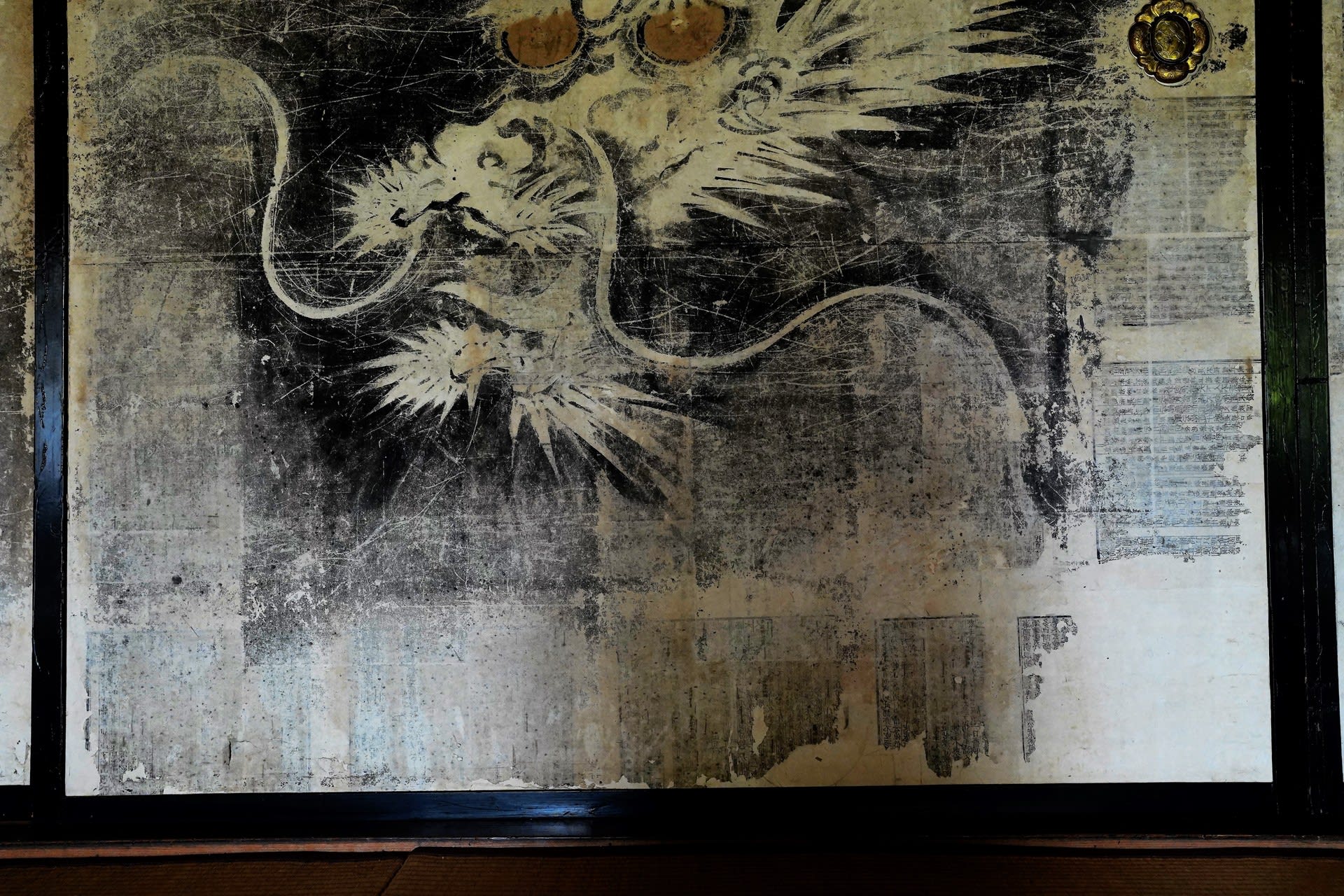

襖を表装に出した時、見つかった下張りは、

ぎっしりと漢字ばかり。

ぎっしりと漢字ばかり。

江戸後期の襖の秘密が、後年になって知ると、

当たらなくても、想像が膨らんできて、

小躍りしてしまいます。

当たらなくても、想像が膨らんできて、

小躍りしてしまいます。

👇生方鼎齋さんではないのです・・ね‼

本堂台間の天井には

狩野法橋水春源義信さん・う~ん・の龍が

狩野法橋水春源義信さん・う~ん・の龍が

泰寧寺本堂には、

群馬県花輪村で生まれた、

高瀬忠七さんと繁八さんの彫刻が3点、

外陣欄間に・・1804年の作。

外陣欄間に・・1804年の作。

関口文次郎さんの兄弟弟子の、

高瀬万之助さんの子らで、彫り物師。

高瀬万之助さんの子らで、彫り物師。

👇中国伝説上の巣父許由をモチーフに。

♪1688年絵本宝鑑から♬

👇観瀑の図

内縁の欄間には、

平成の彫り物師の作が・。

桃山時代・江戸時代・平成と彫刻で時の証を残して

泰寧寺はこれから100年、200年と・・

泰寧寺はこれから100年、200年と・・

高瀬忠七さんを記事にしてます

見て頂きたいと思ってます

見て頂きたいと思ってます