昭和の1枚の写真、

10人ばかり、雪融けのわだちを、

菅笠、白衣、金剛杖に鈴を鳴らしてる巡礼の人たち。

車で、ひょいひょいと「巡礼です」と言うのも、

なんか、浅ましいよな気がして・・。

秩父霊場が最も盛んだったのは江戸時代で、

1750年の名主報告では、

正月から3月21日までに、

4万余の参拝者が訪れ、

1日約3000人余りの巡礼、

当時は日帰りもない頃ですから、

秩父領16か村で1万7千人の総人口で、

受け入れは容易ではなかったことでしょう。

👇の御夫婦に、秩父観光の二人と思いましたが、

あれよ、あれよで、聖観世音菩薩様に

きれいな響きの御詠歌、納経所で頂いた、

笈摺をきれいにたたんで・・。

看板👆今宮神社は、この場所から2~3分にあり、

神仏分離令のあおりに、ちと寂しい・・・。

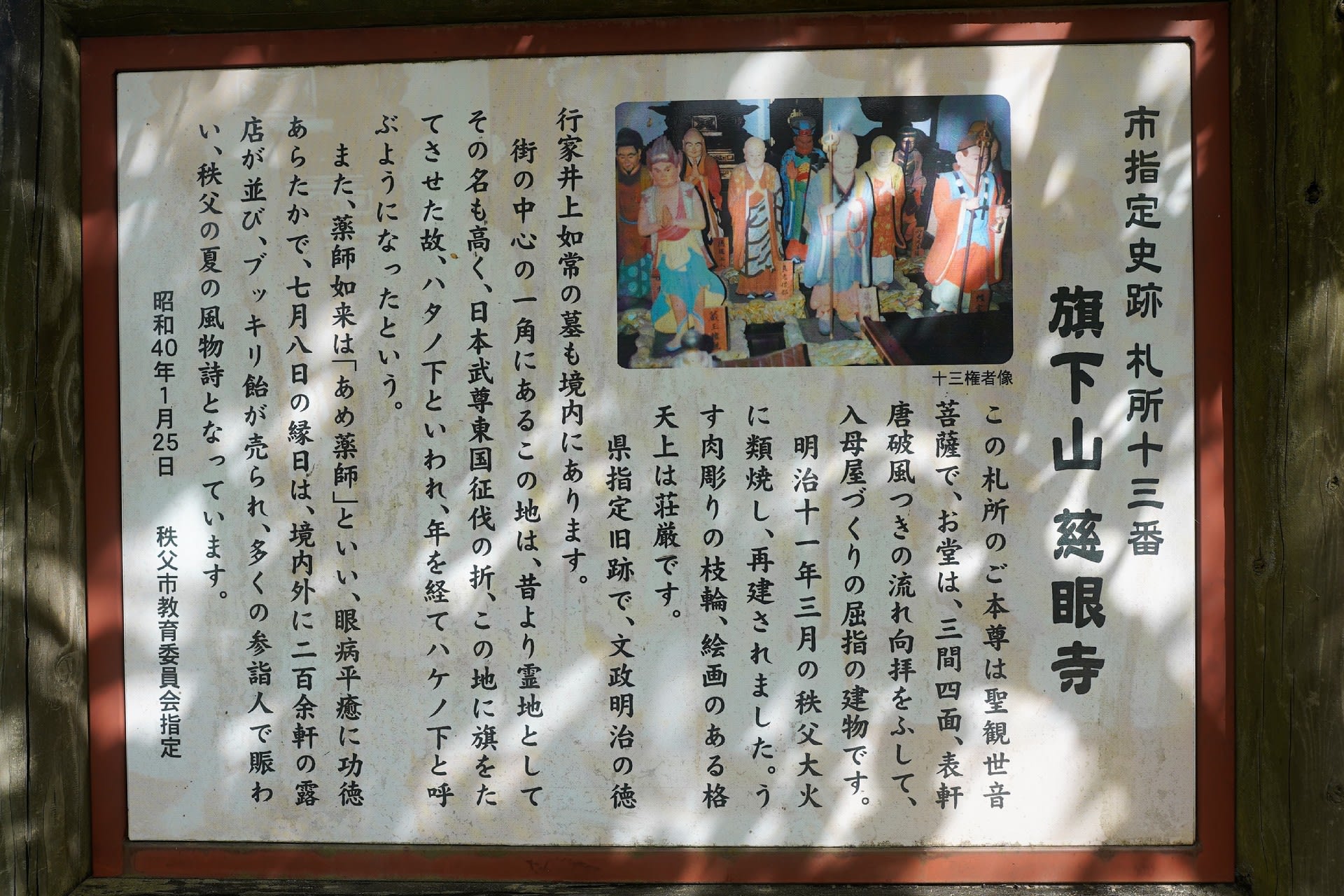

納経所にはこんな👇人形が置かれ、

ほとんどの札所に置いてあります。

秩父の半世紀前は銘仙産業が盛んで、

夜の町もかなりの賑わいだったようで、

御朱印をいただいた後、寄り合いの夜の酒席、

資産家から、しこたま大人への、

語れない手ほどきをいただいたと・・。

宗教家から、なんかほっとした思い出話。

ここの先代の住職が、

さびれていく秩父巡礼を憂い、

民族博物館を作り、版画を集め、霊場の保存や巡礼への、

サービス機関として、奉賀界会を作成して、

今、注目されるようになさった方・・・。

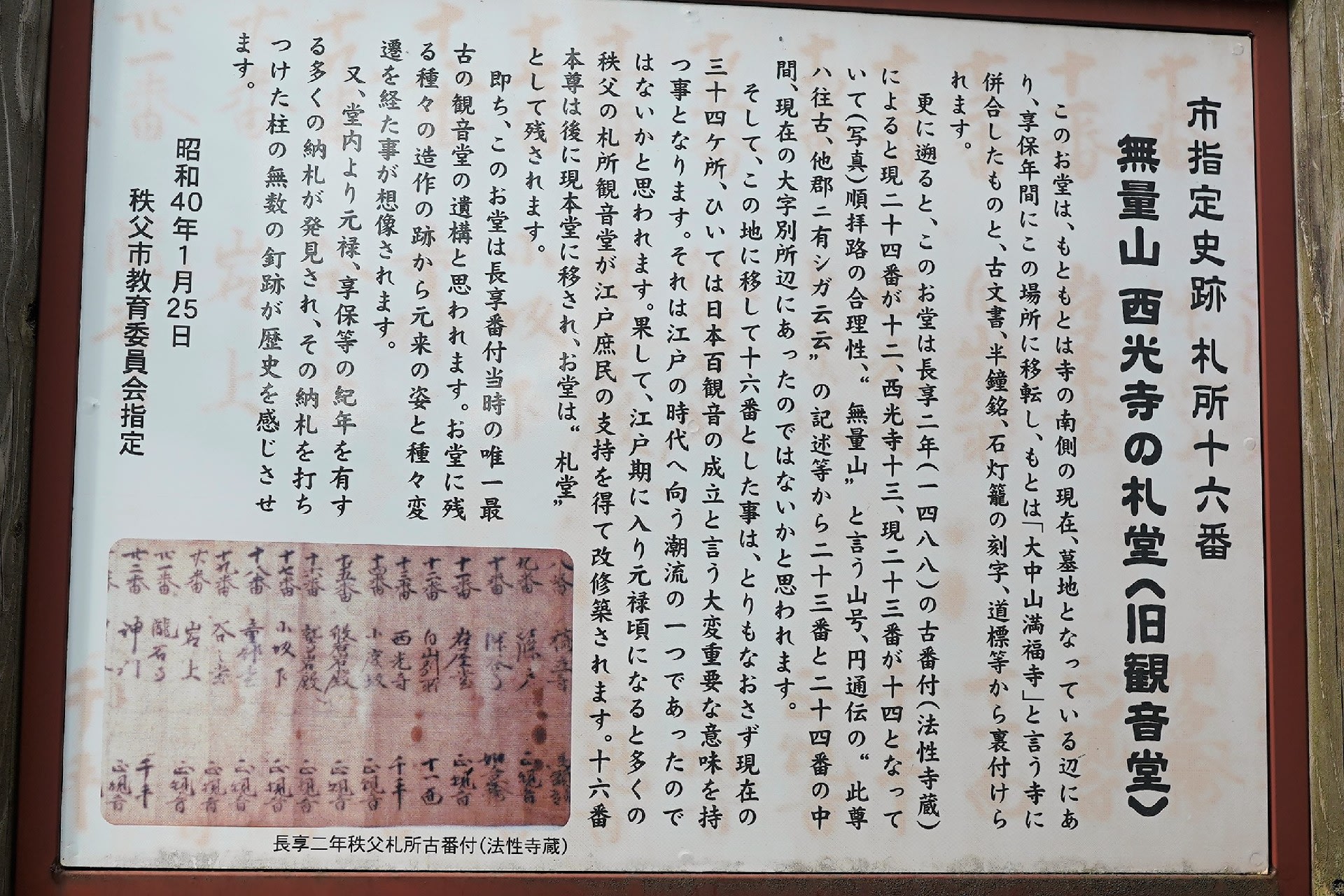

各札所ご本尊の撮影は禁止されていて、

唯一撮ったもの・・・

撮ったのはあくまで飛天像・・で・・す・・ウン!

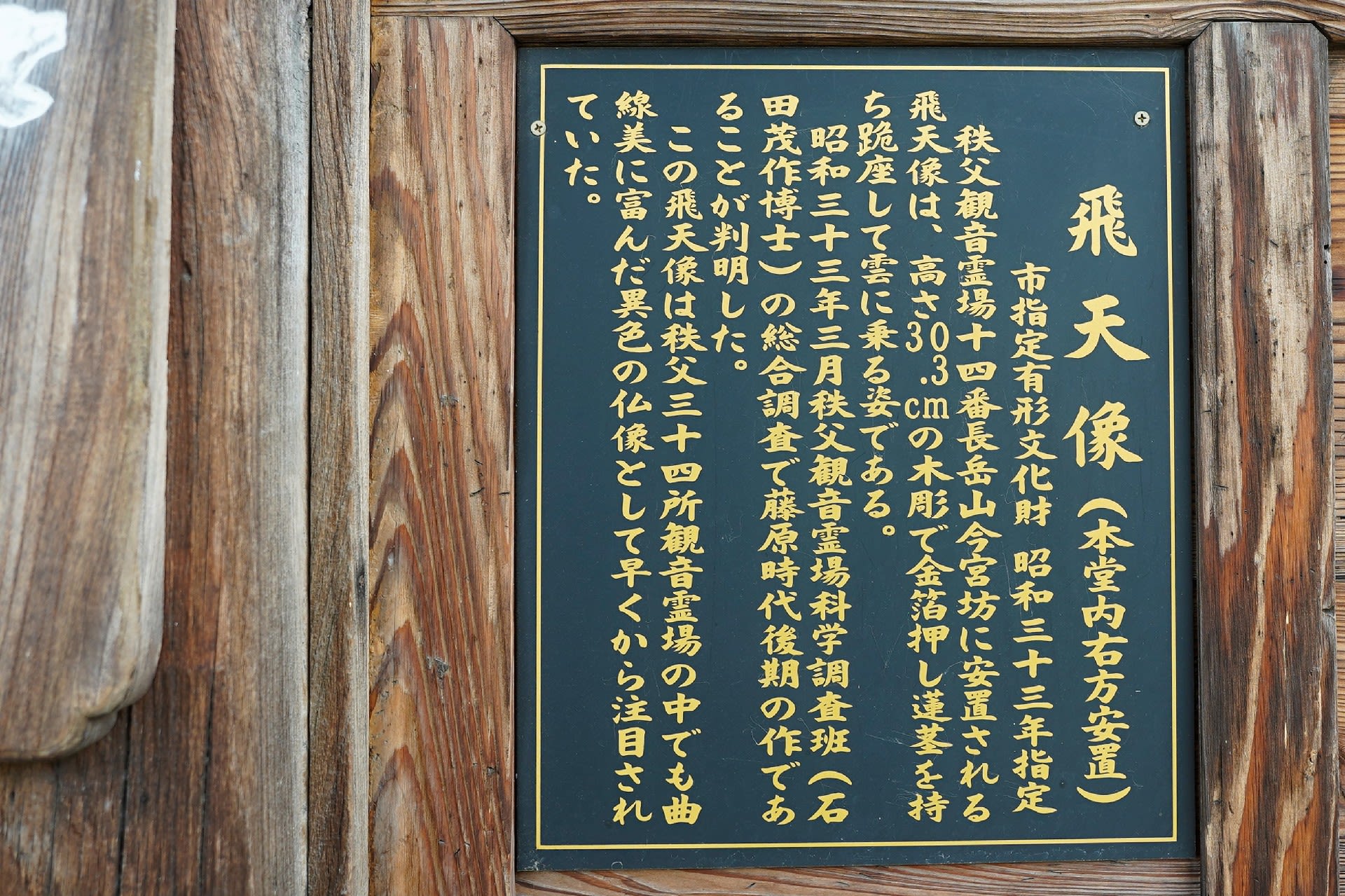

本来は長岳山正覚院金剛寺といい、

歴史は古く、平安時代・・

秩父札所14番・今宮坊