稜線の深けた八王子

満月、おぼろでもまるく、

真夜中のシャワー、乾いた素肌が心地いい。

きょうは、まもなく眠りにつきましょう!

☝ 写真 2018.4.29 箱根湿地園

稜線の深けた八王子

満月、おぼろでもまるく、

真夜中のシャワー、乾いた素肌が心地いい。

きょうは、まもなく眠りにつきましょう!

☝ 写真 2018.4.29 箱根湿地園

今年の5月の休みは、誰もから誘いが、無く、

無ければ無いで、やはり少し寂しい。

得意なのは、誘われて「忙しい」と断るのが、

至福の瞬間だったけど、

無いとなると、やはりネ・・・つまらない。

必ず無謀な誘いだと判っても、声をかけてくる、

気が置けない仲間も今はおらず、

先方も、私が黄泉の国に行かなければ、

声もかけられないわけで・・・。

そんなこと、ふと浮べ、箱根湿地園まで出かけました。

花を見て名前を言う、

後であんちょこ・・ウン。

少しは利口になっている。

そんな一日、撮ったり、あんちょこ見たり、

ほとんど、家族連れ、一人は見当たらない、が、

のんびりと、仙石原を散歩です。

👇 姫シャガ

👇 オダマキ

👇 アメリカローバイ・においなし

☝ 写真 2018.4.29

建長寺を見学した後、道路を挟んで向かい側の、

こじんまりしたお寺に寄りました。

ここは長寿寺で、足利尊氏が邸宅跡に、建てたお寺で、

金、土、日曜日しか拝観できません。

簡素なたたずまいで、

小方丈から眺める庭のボタン、つつじやシャガ、が満開、

坐って庭を眺めていますと、

不謹慎ですが、ゴロリ、横になって肘枕で過ごしてみたくなります。

足利尊氏の遺髪を埋葬したお墓。

向こうに、観音堂が。

☝ 写真 2018.4.22

☝ 長寿寺の花 写真 2018.4.22

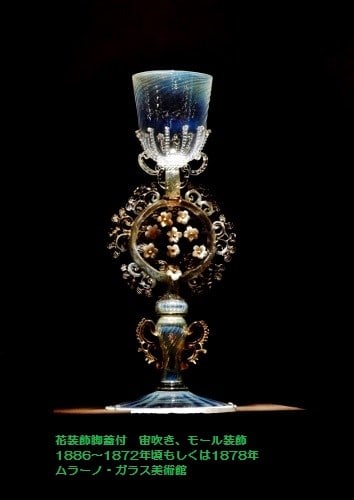

ムラーノ島

15世紀から19世紀

ガラスの可能性に挑戦し

奇跡のガラスを生んだ

パロヴィエール一族展

4月28日~11月25日

箱根ガラスの森美術館

高水準の透明ガラスが生み出されたのは、

15世紀中頃のヴェネチア。

アンジェロ・バロヴィエールは、

哲学者で錬金術に携わっていたパオロ・ダ・ペルゴラの下で、

ガラスの成分を研究し、透明なガラスの中でも、

より純度の高い「クリスタッロ」(水晶を意味するイタリア語)

と呼ばれるガラスを生み出しました。

アンジェロ・パロヴィエールや娘マリアの発明や研究は、

ヴェネチアン・グラスの礎となり、

その後の約3万色とも言われる色彩表現や、

透明なガラスと乳白色ガラスを捻じり合せて作られる

繊細優美なレース・グラス技法の発明につながり、

豊かな装飾に彩られた

ヴェネチアン・グラスの黄金時代を築き上げました。

※

取材で世界を撮っていらっしゃる、プロ写真家がいます。

針さす指に、漁を獲る夫の帰りを待つ、情景が、

ムラーノ島、数キロ先の海に浮かぶブラーノ島の、

レース編みの伝統を鮮やかに・・・。

お借りいたしました。

fujikuma-junさん

JFK-world世界の撮影・取材地トピック

Freelance Film Director

TV-CMおよびTVドキュメンタリー番組のディレクター & カメラマン

♫~♪

な~べ な~べ

そこぬけた~

そ~こが ぬけたら

かえりましょ

~♪♫♬

茶~壺 茶~壺

茶壺にゃ~蓋がない

底とって蓋にしょ

♪♫♬♪~

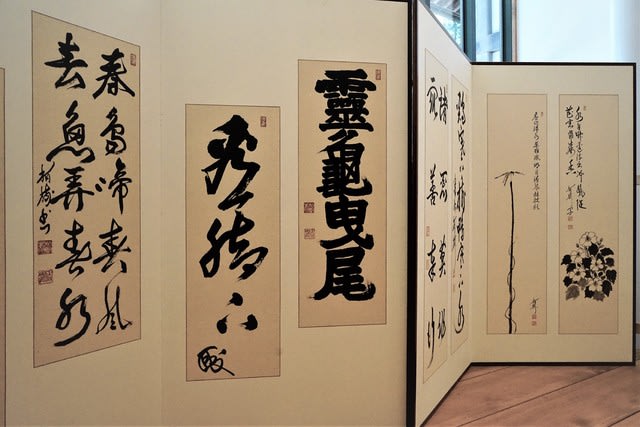

息づかい・所作

茶

すべてを敬い、もてなし清廉に日々を過ごし、

満開の花に、野辺の一輪。

雪間の緑の葉もまた春待つ緑の葉。

呼吸整え、見上げる半月も、また麗し。

・・・か・・・。

☝ 鎌倉・建長寺 写真 2018.4.22

ムラーノ島

15世紀から19世紀

ガラスの可能性に挑戦し

奇跡のガラスを生んだ

パロヴィエール一族展

4月28日~11月25日

箱根ガラスの森美術館

ヶ

ヶ

建長寺、御深草天皇が定めた、

建長❝1249年❞の元号を頂戴したというもの。

三門を抜けると、仏殿があり、

写真現在の仏殿は、

徳川秀忠夫人の亡くなって20年、

芝増上寺の霊屋を造替した1647年の折に、

建長寺が譲り受けた建物、と。

贅沢に施された漆塗りの剥がれには、歴史の重みを感じます。

仏殿の後ろには、関東では最も大きい法堂が建っていて、

天井には、やや新しめの「龍」が輝いている。

聞けば2002年、日本画家が描いたとのこと、

ここで一服し、「未来・連福プロジェクト」収益で、

福島の子供を支援している、ボランティアの方が販売をしてた、

麦ごはんの酢飯と、柴漬け、切り干し大根、卵焼き、大福豆をおかずに、

お茶で腹ごしらえします。

唐門、本院寺務所を後にして、得月楼の

やはり「未来・連福プロジェクト」

裏千家・水野宗典氏を招いて、チャリティーお茶会に。

足を曲げ膝を折ることができない、私は、椅子に坐るのですが、

収益金は8月に福島の子どもを鎌倉に招待するイベントの費用として、

活用する、この会の趣旨とは別個に、

お茶の所作に、目を奪われて行きます。

後5日で箱根ガラスの森美術館の、パロヴィエール一家の作品展示ですが、

展示作品の掲載は本日、休みます。

👇 鎌倉、建長寺、

見上げて眩しく足もとが、ふらついてしまった三門。

三解脱門、この三門をくぐると、空、無相、無作、

あらゆる執着から解き放たれるという。

半分くぐり、もともと飽きっぽい性格ながら、

煩悩捨てるには、まだ年が若く?

あれもこれもの執着、一つくらいは何か残したい。

実存を優先し、

困った、小走り逆戻りをして、通り抜けることなく。

それでも建長寺。

魅力たっぷりでした。

👇 鐘楼が向こうに。

夏目漱石の1895年9月6日の「海南新聞」

建長寺を訪れて、

【 鐘つけば銀杏ちるなり建長寺 】

故郷松山の親友、正岡子規、11月8日の「海南新聞」

奈良の宿先で

【 柿くえば鐘が鳴るなり法隆寺 】

夏目漱石がたたずんで読んだ俳句が、建長寺のこの鐘。

造った時期は1255年だそうで・・・。

俳句、なんとなく正岡子規ののほほんとして、達人?

入り口から、、シャクナゲ?ボタン?の花が赤、白、黄色。

赤い花もいいし、白もいい、黄色はひよこ色、

色の鮮やかさは、オクラの花とどっこいどっこい。

一際、観光客の目を引いていました。

このあと「東日本大震災」の復興支援のお茶会に。 ☝ 写真 2018.4.22

まもなく、あと6日。

ムラーノ島の、バロベィエール一家の作品が、

箱根仙石原の、❝箱根ガラスの森美術館❞ で・・・。

煩悩・・・・ウン?

貪,瞋,痴,慢,疑,悪見の6種。

私の生涯、煩悩1000万本の薔薇に匹敵する煩悩だらけ。

が、これだけは清貧、譲れない少年時代の心。

無神論者ながら、消したい煩悩「悪見」

これだけは、

座禅組んでも、すがすがしくなる修業。

後は、肩にあざができ、膏薬貼れども、失神。

「修業が足りません」と。

ふてくされて、岩間のノスミレに、心を奪われ、

ウン、あしたがあるさ、あしたがある~と、ハミング。

花、覚えるのに必死、とにかく必死。

庭に咲いた、山に咲いた、花、花、花、は~な。

♬♪~すみれのは~な咲くころ~♫・

氷嚢額に当てて、スミレは私の眼には百変化、

すみれ。

ちがいが判るまで、歩けという~のか!

ヘェック・ション!

スミレを見ると、これもスミレ、それもスミレ?

あれは・・・スミレ、うん、スミレ。

来年は、きちんと、言える。

高尾の◎〇スミレの皆さん、

待って、くれる?

148・・・年、忘れた。

ヴロヴィエール一家のムラーノ島に渡った先代。

マリア、パロヴィエールは、女性の感覚で、現代の私たちの美観に、

素直に受け入れられる、文鎮をつくっていました。

画像は、マリア・パロヴッティエールではありません・・・・。

Making an Implosion Marble in Soft Glass

一の谷の戦い。

海の中に「敵にせを向けるとは卑怯者なり・・」

いざ覚悟、逃げた16歳平敦盛。

追いつき、顔を見れば美しき美少年、16歳と名乗り、哀れ、

逃がそうとして、手を抜いた熊谷直美16歳。

源氏の追っ手を知り、泣く泣く敦盛を手にかけ、

熊谷直美、やがて、

武家の無常を悟って高野山へ。

クマガイソウ、熊谷直美が背負った幌(母衣)に似ているところから、

付いたものです、と。

平家物語、よく知らないので、ここまでです。

☝ 写真 2018.4.17 高尾山

私は、ジュゼッぺ・パロヴィエール。

まもなく、ムラーノ島から、みなさんと、日本の森と湖の町箱根で、

お会いすることになります。

パロヴィエール一族展・あと9日。

まもなく私の作品と

パロヴィエール家の名工たちの、作品とともに、

森と湖の箱根でお会いできる日が来ます。

すでに『風にそよぐグラス』は

現代作家のディル・チフリー氏が、制作した美術館の池にある、

パラッツォ・ドゥカーレ・シャンデリアのを見下ろす、建物に、

常時飾られ、

私が1893年の肖像画を描いていただいた、

2年後、

芸術家集団「パロヴィエール」が、

1895年、ヴェネツィア・ビエンナーレに出品した作品で、

当時、ガラス工芸の常識を破り、技術は奇跡のグラスと、

世界の注目を集めたものでした。

それが、

宙吹き、

高 24.1cm 幅 22.8cm

わずかな風にもゆらゆら、ゆれ動く、淡いピンクのグラス。

八王子、予報通り雨。

感情押し殺して流される一粒の・・涙のしずくに比べれば、

こんな雨「へ」でもない、とばかり、出かけた高尾山。

山頂付近はさすが寒く、背中に雨の冷たさ、

身震いするも、犬の身震いには到底及ばず、

3度のくしゃみに、元気いっぱいの登山者、

振り向いて「風邪ひかないで!」と

ニッコリ!

噂のくしゃみでもなく、花粉症のくしゃみでもなし、

下種の後知恵、せいぜい 「温かい風呂につかる」程度の知恵!

ベランダに出れば、奥高尾連峰・・・南無、南無、なむ~!

☝ 高尾山 写真 2018.4.17

あと10日 4月28日 パロヴィエール一族展 箱根で

ガラスの歴史は5000年前、

西アジアで青銅器が作られ、

日本では、

世界に誇る、新潟の火焔型土器が作られた頃と一緒。

天然ガラス黒曜石の鋭い破片が狩猟に使われたと、

解明されているけど、人間が、どのようにしてガラスを創ったかは、

タイムスリップをし、古代に戻らないと、記録に残せない。

ムラーノ島に渡って500年、バロベィエール一家が残した、

最大の技法、クリスタル・ガラス。

色を排除した、透き通るグラス。

ジュースを水をワイン、カクテルと、オールパーハス、

最も使用頻度の高いグラス。

今も変わらないのでは。

玉脚コブレット

17世紀

宙吹き

高 14.5cm 幅 8.7cm 新潟・火焔型土器