小田原勝福寺から丹沢山系仰ぎながら、

40キロ、今は白山自然公園が中腹に、

厚木市長谷寺(ちょうこくじ)

厚木市長谷寺(ちょうこくじ)

ソメイヨシノやヤマザクラなど約3千本

梅雨時には、紫陽花が斜面を青く染る、

飯山観音、坂東三十三カ所札所の第六番目。

訪れた時には、

紫陽花の色に陰りが見え始めてはいても、

小雨の紫陽花ロードは、やはり紫陽花。

訪れた時には、

紫陽花の色に陰りが見え始めてはいても、

小雨の紫陽花ロードは、やはり紫陽花。

仁王像 1709年の金剛力士が、

2020年改装した仁王門で、にらみ!

2020年改装した仁王門で、にらみ!

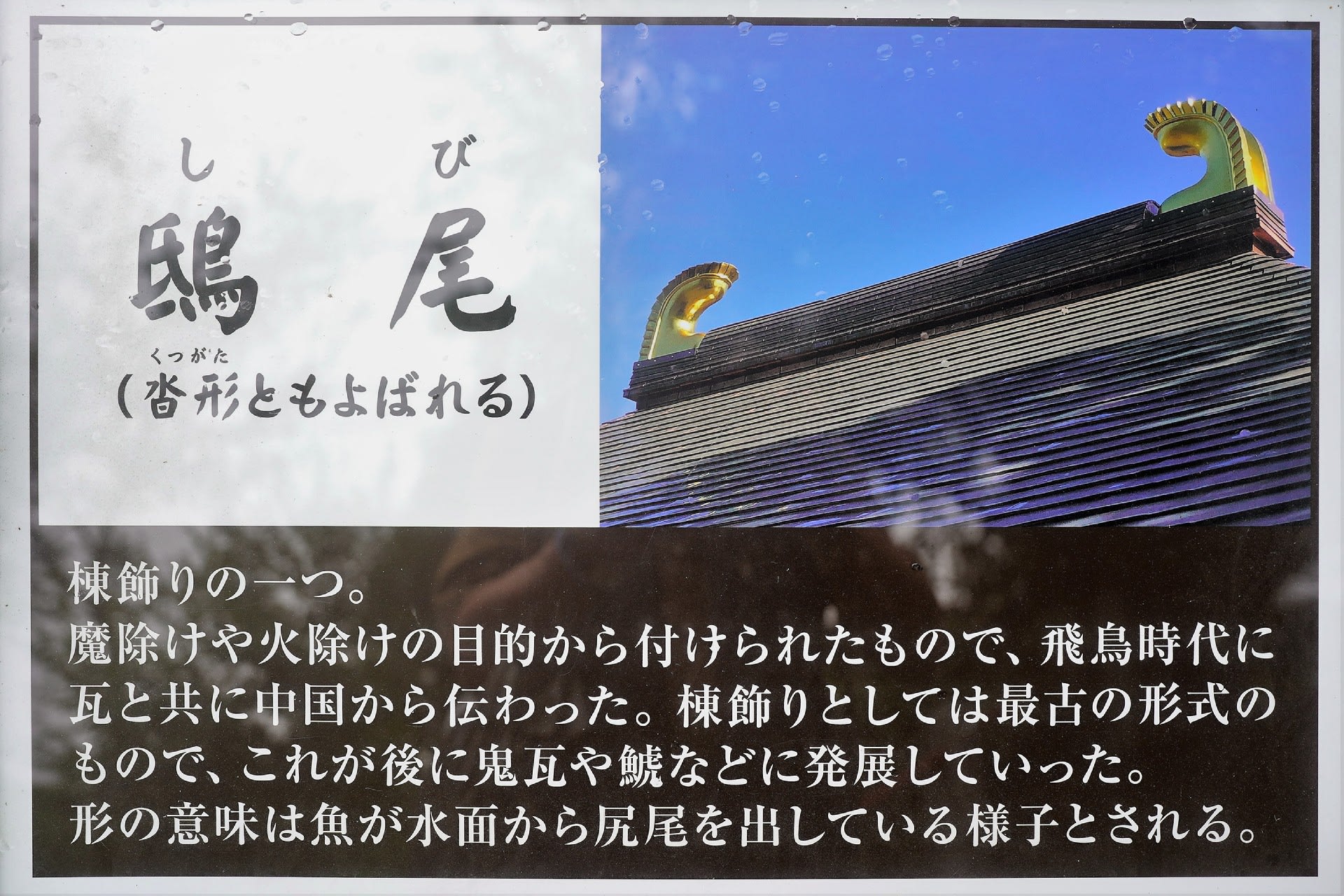

仁王門の棟飾りが👇

👆の説明の棟飾りが👇

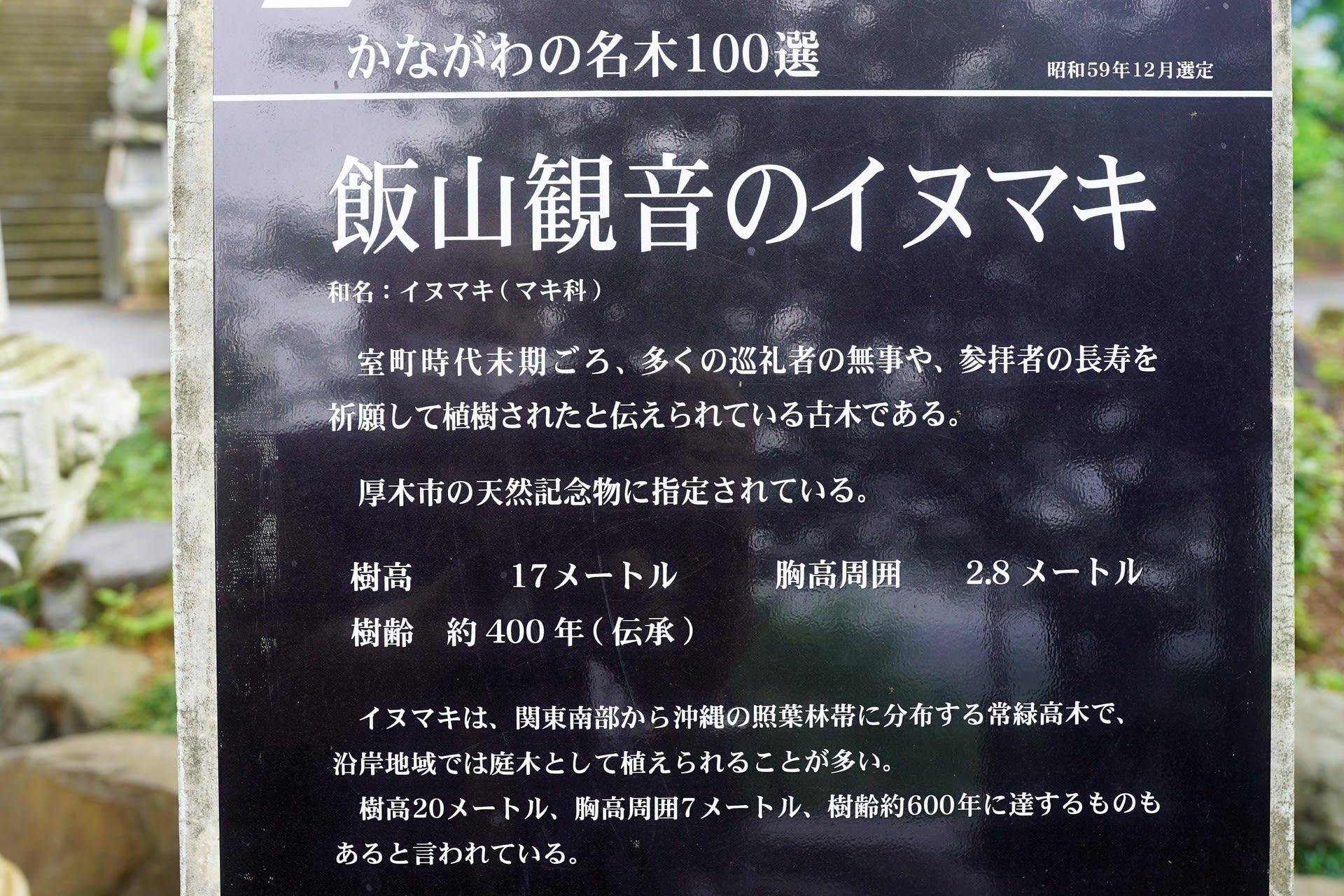

納経所の門の前には、

今の観音堂が建立される前から、

今の観音堂が建立される前から、

👇18世紀に再建された、飯山観音・長谷寺。

高台、静寂の中に、

高台、静寂の中に、

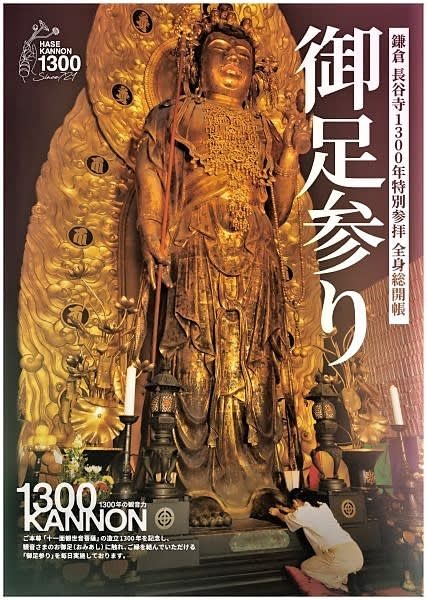

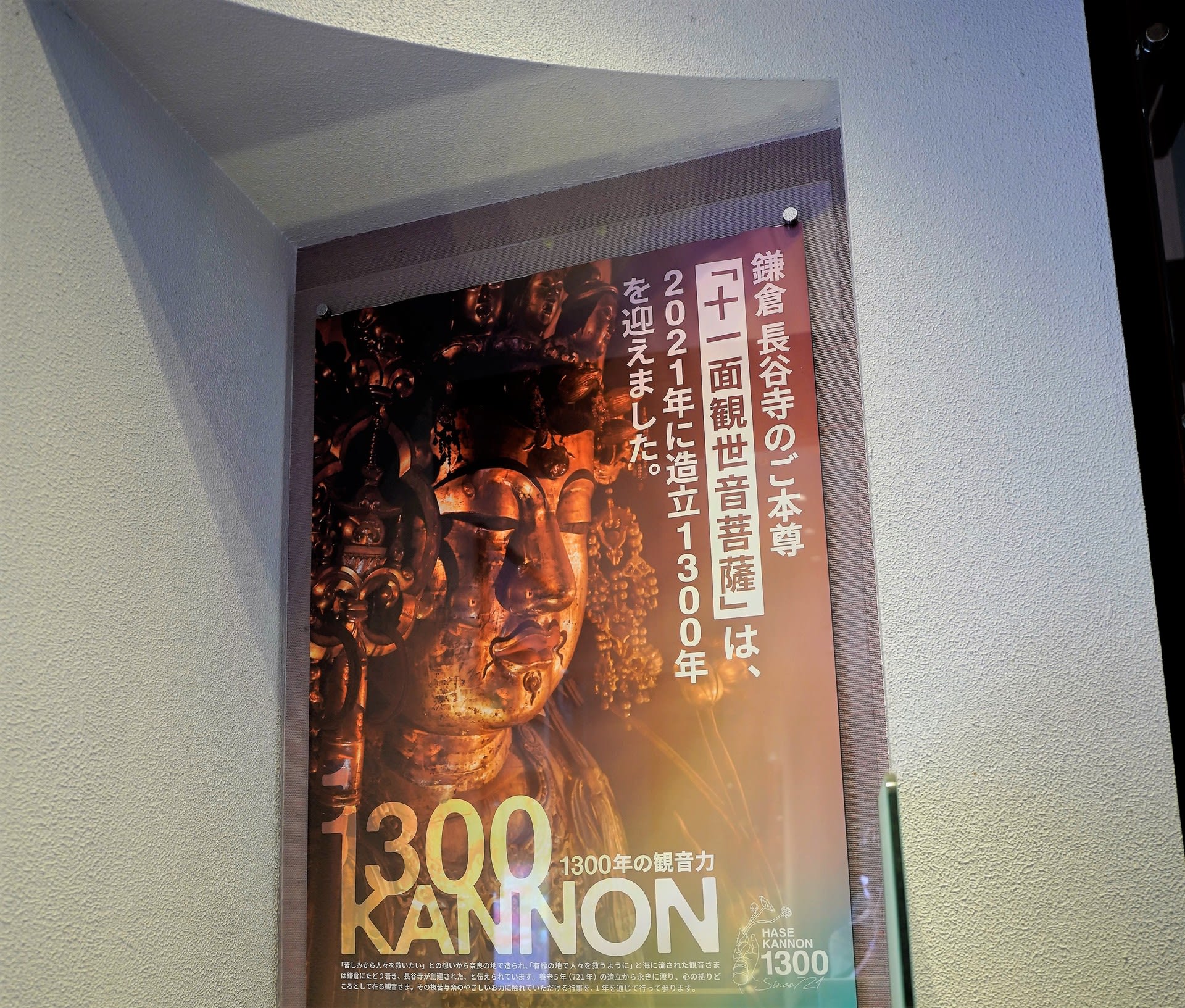

小さかっただろう、源頼朝が秋田城介義景に命じて、

造営された観音堂の十一面観世音菩薩。

御詠歌、

造営された観音堂の十一面観世音菩薩。

御詠歌、

飯山寺 建ちそめしより つきせぬは いりあいひびく 松風の音

小田原からの疲れに木々を揺らす風は、

巡礼者の心に染みたことでしょう。

巡礼者の心に染みたことでしょう。

👇銅鐘、1442の年紀を有して、

飯山、麓の金剛寺の僧が多くの信者から寄付を募り、

同年の4月5日に完成したといいます。

飯山、麓の金剛寺の僧が多くの信者から寄付を募り、

同年の4月5日に完成したといいます。

👇3段の三手先に伸びる、

尾垂木の長さは少し下向きに、

けれんなく清楚で美しい・・。

尾垂木の長さは少し下向きに、

けれんなく清楚で美しい・・。

👆👇境内に坂東観音の

石像が白山ハイキングコースに、見られ、

石像が白山ハイキングコースに、見られ、

第31番 は、千葉県長生郡にある、

日本唯一の四方懸造りの観音堂・国重文

大悲山 笠森寺(笠森観音)

今日も長い記事・・御免・・!