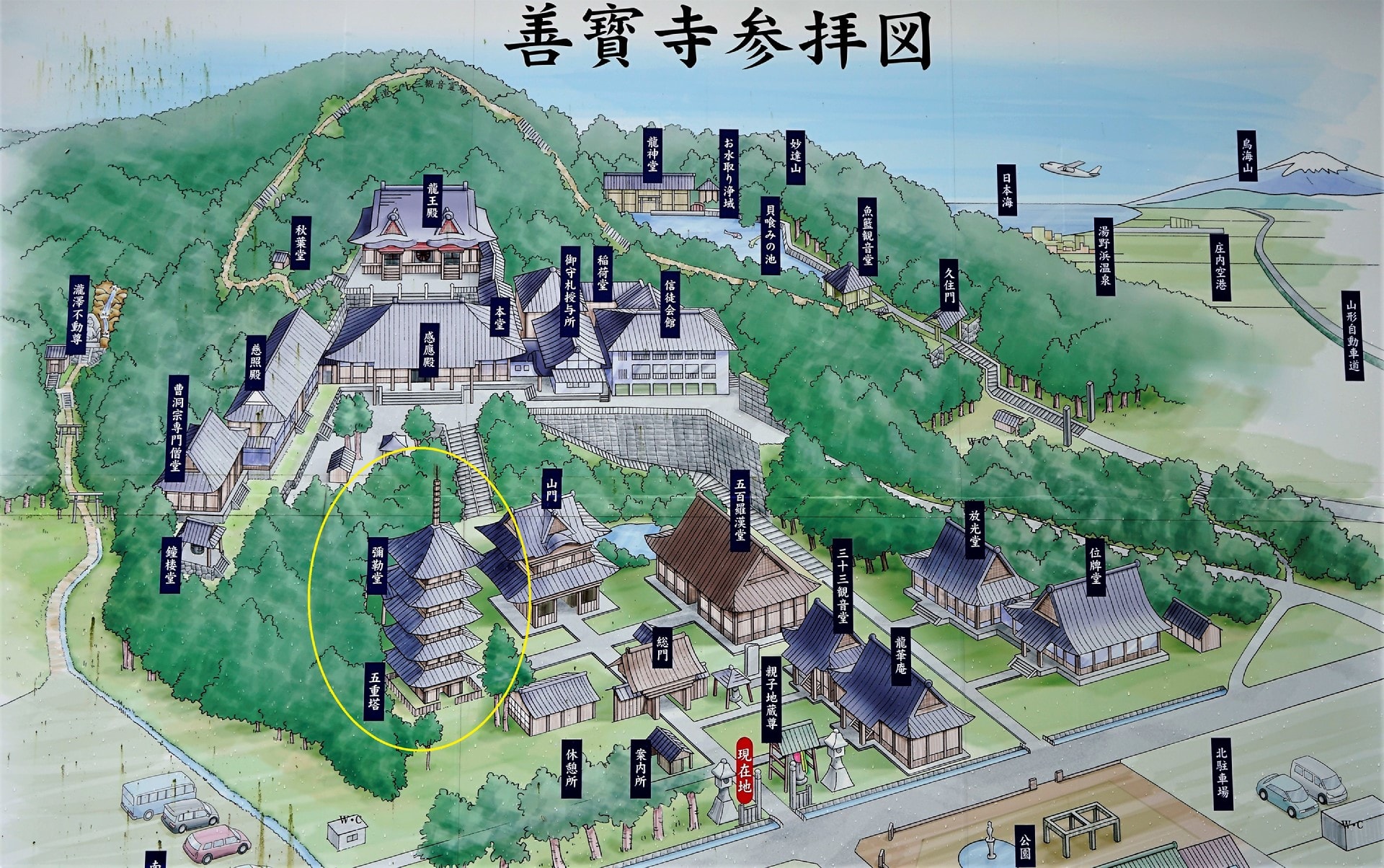

埼玉県日高市巾着田公園。

俯瞰した公園の形が、巾着袋に似ていて、

高麗川が巾着袋をくるり、

悠々と流れている。

地獄花。子供の頃、

高麗川が巾着袋をくるり、

悠々と流れている。

地獄花。子供の頃、

遊び場お寺のお墓にちょっとだけ咲いていた花。

花を見ると、脳裏を自在に行き来する故郷が、

花を見ると、脳裏を自在に行き来する故郷が、

いきなり、パッ、と広がる。

彼岸花と名前を覚えたのは、

ずっと、ずっと後から。

彼岸花の名は、方言を含めて、

全国1000もあるという。

9月27日、群生している巾着田をテレビで見て、

好奇心、

出店の雰囲気も手伝って、行ってきました。

入り口辺りまだ3分咲きの看板に、

気落ちしたけど、歩く、歩くで、

帰着袋底の辺りでは満開。

花音痴、

彼岸花と名前を覚えたのは、

ずっと、ずっと後から。

彼岸花の名は、方言を含めて、

全国1000もあるという。

9月27日、群生している巾着田をテレビで見て、

好奇心、

出店の雰囲気も手伝って、行ってきました。

入り口辺りまだ3分咲きの看板に、

気落ちしたけど、歩く、歩くで、

帰着袋底の辺りでは満開。

花音痴、

河原でポットの味噌汁と握り飯を、

頬張りながら、解説書を読んで、

触れず観賞すれば、

頬張りながら、解説書を読んで、

触れず観賞すれば、

触るなと言われ、怖かった郷での地獄花も、

今日は、可愛く曼殊沙華。

今日は、可愛く曼殊沙華。

スポーツの秋、昨日から、

ラグビー・バレーボール・世界陸上のテレビ観戦、

今日も又。

ラグビー、ウェルズが勝って、

曼殊沙華の投稿写真も、ここでポン!

ラグビー・バレーボール・世界陸上のテレビ観戦、

今日も又。

ラグビー、ウェルズが勝って、

曼殊沙華の投稿写真も、ここでポン!