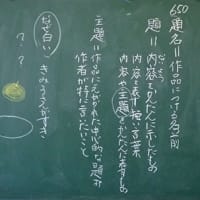

折れ線グラフはそれほど難しい単元ではない。

できれば、全員にテストでいい点数をとらせてあげたい。

そのためには、基本事項を理解してもらうことが大切だと思う。

第1時に、これを教えて理解させたい。

これは、考えさせることでなく、知識として身につける事項だからが。

これが分かっていれば、2時以降はこれを使って子どもたちは考えることができる。

このようなところで、無駄な時間をとって、考えさせ混乱させない方がいい。

教科書では、最初に横軸は何を表しているかを聞いている。

子どもたちは「横軸」といわれても、何のことが分からない。

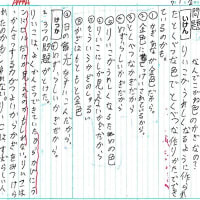

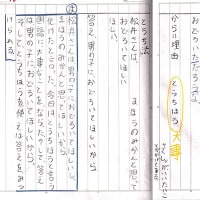

私なら、こういう。

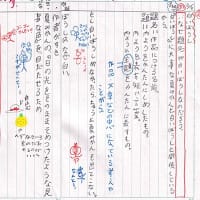

「グラフの下に数字があります。今から言うところに赤丸をつけなさい。」

「8 9 10 11 12 13 14 15 16 それから(時)も。」

「これらが表すものを横軸と言います。横軸は何を表しているか分かりますか?」

教科書では、次に縦軸は何を表しているかを聞いている。

子どもたちは「縦軸」といわれても、何のことが分からない。

私なら、こういう。

「グラフの左横に数字があります。今から言うところに青丸をつけなさい。」

「0 5 10 15 20 25 30 それから(度)も。」

「これらが表すものを縦軸と言います。縦軸は何を表しているか分かりますか?」

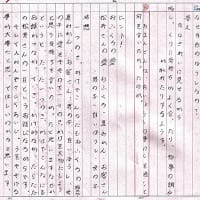

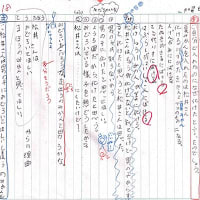

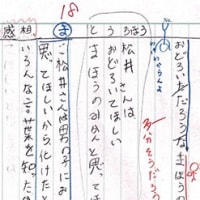

次は、12時の気温を調べる活動になる。

横軸を使って資料を読む練習だ。

これも、12時から垂直に線を引かせ、グラフとぶつかるところに赤丸をつけさせる。

そして、こんなふうに、定規をあて横軸を読ませる。

「こうやって、12時の気温を調べます。」と教える。

次は、19度の時刻を調べる活動になる。

縦軸を使って資料を読む練習だ。

これも、19度から垂直に線を引かせ、グラフとぶつかるところに青丸をつけさせる。

そして、こんなふうに、定規をあて縦軸を読ませる。

「こうやって、19度の時刻を調べます。」と教える。

分かりきっているだろうと思うけれど、それぞれが曖昧に分かったつもりでいる。

クラス全員で学ぶために、これをきっちり押さえておく。

絶対に分かるようにしておく。

見えない部分も、こうして「線」「丸」で他の資料と分けることで、明確になる。

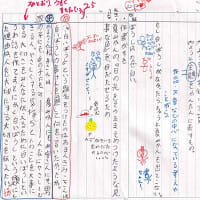

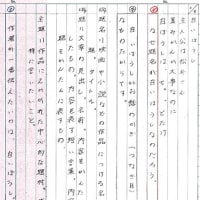

温度の変化によるグラフの向きは、分かっているようで初めて出ることなので押さえておくと便利だ。

「8時と9時は同じ? ちがう?」

と聞く。

同じは「水平」と理解させる。

「9時と10時は同じ? ちがう?」

と聞く。

上向きの変化は「上がる」と理解させる。

「10時と11時は同じ? ちがう?」

と聞く。

子どもから、上向きの変化は「上がる」とつぶやきがでる。

まとめておく。

「気温が上がると、線の向きはどうなるの?」

「じゃあ、13時から16時は?」

もう一つ大切な事項を押さえる。

これも、分かっているようでおそらく曖昧にしか分からない子がいる。

そのためにこんな学びをする。

どちらが、変わり方が大きいですか?

この場合は、どちらが、変わり方が大きいですか?

この場合は、どちらが、変わり方が大きいですか?

これを押さえてから、気温の上がり方の一番大きいのは「何時から何時」

これを押さえてから、気温の下がり方の一番大きいのは「何時から何時」

これでまとめが書ける。

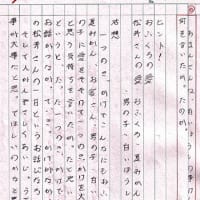

このあと、教科書の例題に取り組ませる。(ひまわりの高さ)

ここまで1時間目にやっておくと、2時間目以降が楽になる。

| 第33回 | 2013年6月8日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

| 第34回 | 2013年7月13日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます