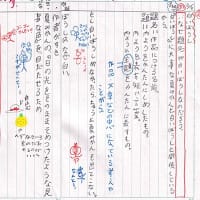

私自身も図工で校舎の絵を描かせたことがある。

また、授業研究の会でも何度も「校舎」の絵の研修を行ってきた。

校舎は、子どもたちが毎日過ごす大事な場所だから、子どもたちは意欲的に取り組む。

意欲的に取り組むからこそ、全員に「上手にかけた。」と満足感を持たせてあげたい。

校舎にも、

たとえばあじさいの「一つの花びら」だったり、

自画像の「鼻」だったり、

手の「爪」だったりというように

まず、これを徹底的に丁寧に書くと絵に生命が宿り、その他の部分にも派生し

大きさもバランスも、質も備わった、描いた本人が満足する作品に仕上がる

「展開の核」がないだろうかと考えていた。

空も入れると画用紙全体のバランスがよくなる。

遠近感もだしたい。

立体感も表したい。

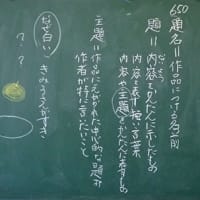

まだ、試したことはないが「窓」を、その展開の核に使えないかと思っている。

この窓を展開の核にする。

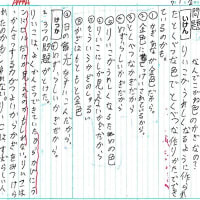

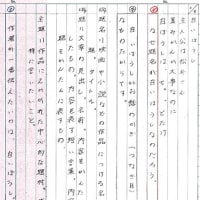

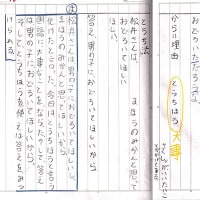

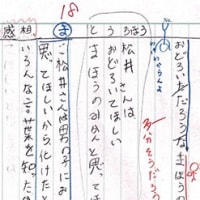

「(1)と(2)のどちらの窓が、正しいだろう。」と聞くのだ。

(1) (2)

(2)

ほとんどの子は、校舎の窓を今までは(1)のように描いていたと思う。

こう問われることで、この2枚の窓は何が違うのだろうかと考える。

対比するのだ。

・窓枠の厚みがないのとあるのとの違い。

・長方形と、いびつな形の違い。

・線がまっすぐなのと、斜めになっているの違い。

などの差異がでてくる。

そして、実際の校舎を見てみて(2)の方が実物に近いと確信するだろう。

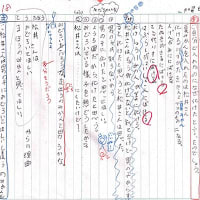

そうしたら、

あとは、この窓のおよその大きさを指示する。

すると、丁寧な絵が、ほぼ見やすい大きさで描かれていくことになる。

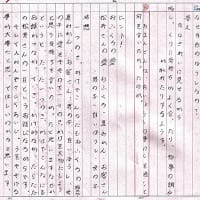

窓がかけたら、その横の柱を見てごらん

反対側にも柱があるね。

上下にも柱があるよ。

柱に厚みがあるよ。

隣のクラスもあるね。

その隣にも教室があるね。

下の階もあるよね。

もっと下の階も見えるね。

こんな感じで、徐々に視野を広げられるようにアドバイスしていく。

ほぼ8割程度の程度の子どもはそれなりに満足する校舎をかけるのではないだろうか。

それでも、2割ぐらいの子どもはこのように平面的な絵になると思う。

8割の子どもたちが、軌道に乗ったのを見届けたら、この子たちには個別指導をしていくと良いと思う。

この窓から描くことは、試してみる価値があるように思う。

| 40回 | 2014年2月15日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

| 41回 | 2014年4月12日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

ある学校では国語を、ある学校では音楽というように1つの教科を研究しているところが多いです。校内研修でもそうですよね。しかし、授業研究の会では、5つの教科を中心にしています。それだけに、1つの教科では何から何までというわけにはいきません。

図工にしても描画の指導法は実践によって研究されていますが、工作や粘土がないのです。もちろんtotoroさんが言うように展開の核はあると思います。

ですから、明治図書の趣旨を詳しく聞いてい、私たちも研究のねらいなどを話してみてはどうでしょうか。できることなら、5つの教科と教材についての本が出版できるといいと思います。

私たちの研究実践は、おそらくどこにもないような質の高さです。またそこへの導きが、手順を踏めばどんな教師でも一定の成果を上げることができます。このような画期的指導法は、明治図書の教育関係者も知らないと思います。ですから、この際、大いに明治図書と話し合うのもいいなあと思います。まだ、時間があれば2月15日の研究会で話し合いましょう。

masaさんの熱心さにいつもいい刺激をもらっています。

年度末の会、いいですね~

では、幹事をお願いします。

楽しみです。