ニューヨークに到着したら雪が降っていた。想定外に寒かった。もっとも冬の寒さはこんなものではなかったようだが。

もう、ラーメン屋を探すしかないのだ。と一度決めたら、麺ばっかり。やはり『美味しんぼ』での栗田さんの説のように、アジア人は本能的に麺に向かう。

■ 一風堂

最近アメリカ進出が大きな話題になっている。日本だけの話かと思ったら寒空の下この行列。東京で何度も食べたので入らないが、味は同じなのかな。

■ Nam Son (ベトナム料理)

もう寒くて寒くて汁麺ならばと思い、チャイナタウンのベトナム料理屋に入った。

普通のフォー・ボー。ハノイで食べるより牛肉の量が多い。旨かったがライヴに遅れそうになった。

■ Wok 88(アジア料理、アッパーイースト)

Udonという名の焼うどん。ちょっと油っぽかったが懐かしい感じの味。

そういえば、汁もののうどん屋はあるのかな。剛腕投手の伊良部がアメリカのどこかで経営していたのは、うどん屋ではなかったか。

■ Naruto Ramen(アッパーイースト)

前を通りがかるたびに人が順番待ちをしていた。

黄色くコシのある麺に鶏ガラのスープ(みんなチキンブロスと呼ぶ)。普通に旨い日本のラーメンである。半熟卵にもう少し熟練が欲しいが、それは望みすぎか。チャーシューが厚い。

つい餃子まで付けてしまった。向こう側でタレを入れてくれるので、待っている間に、自分で醤油と酢とラー油をブレンドする楽しみはない。

店員はアラーム付きできびきびと麺をゆでたり餃子を焼いたりしている。

■ Yasha Ramen(アッパーウェスト)

デューク・エリントン通りの近くにある。豚骨味(ポークブロス)、頼むとすぐに出てきた。細麺が柔らかいのはこちらの嗜好に合わせているのだろうか。今後は「バリカタ」とか流行ったりして。

■ Dassara Ramen(ブルックリン)

カタカナで「ダツサラ」とか書かれている。脱サラした方が始めたのかどうか不明だが、ちょっと独創的だった。

「デリラーメン」なるものを注文すると、チキンブロス(ブロスと書くと昔スワローズにいた投手を思い出してしまう)のスープに、セロリ、グリルした牛肉、さらにマッシュポテトの団子(これは合わないと思う)。麺が柔らかすぎたが好みによるだろう。やはり課題は半熟卵の作り方か。今後ニューヨークに進出するラーメン店は、バッチリした半熟卵を供すると差別化できるに違いない。

大相撲湯呑で水を飲んでいると不思議な気分。

■ Meijin Ramen(アッパーイースト)

牛骨スープ(ビーフブロス)の麺を注文したところ、予想以上にテイストが牛牛していた。ついでにミニカレーを付けた。

せっかく旨いのに、入りにくい雰囲気のせいか客が少なかった。

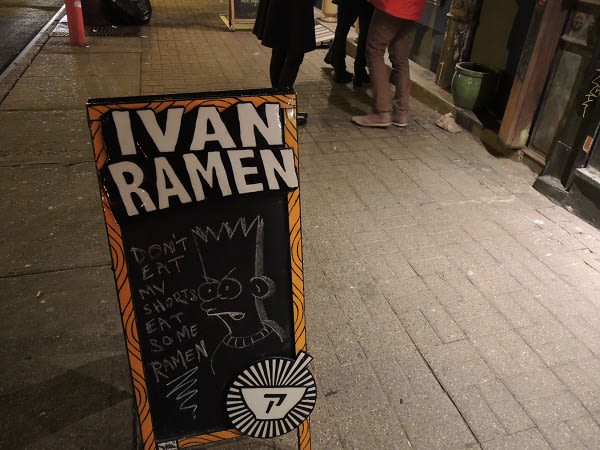

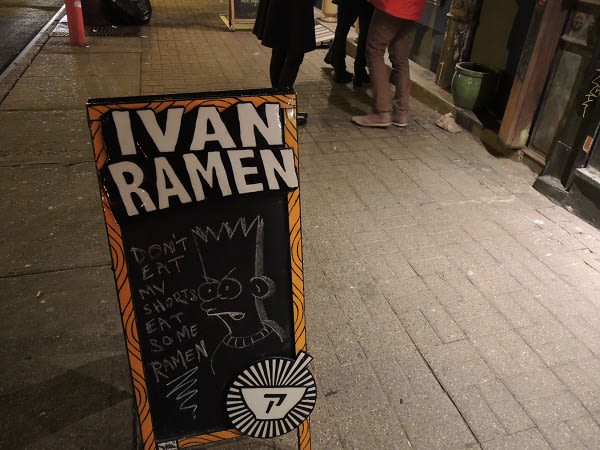

■ Ivan Ramen(ロウワーイースト)

あの有名店アイバンラーメンである(日本で食べたことがないので違いがわからない)。完全にバーの作りで、奥に個室まであり、みんな酒を飲んでいる。夜中にラーメンだけ食べるのは申し訳ない感じ。

塩ラーメンを食べた。チキンブロスと魚介系のダブルスープで、わたし的には嬉しい。もう少し熱ければよかった。やはり半熟卵が(以下略)。

■ Gong(タイ料理)(アッパーイースト)

こじゃれたタイ料理屋。タイであろうとどこであろうと、わたしはいつもパッタイを食べる。タイ料理であれば必ずあり、まずい味にはなりようがないからだ。当然、予想通り旨かった。

■ Momofuku Ramen(イーストヴィレッジ)

やややわらかめの麺に、ほぐしチャーシューに、角煮。近所にあったらしょっちゅう通う味だろうね。やはり順番待ちが多かった。温泉卵がユニークだがやはり半熟卵のほうが(以下略)。

■ Ramen-ya(グリニッジヴィレッジ)

グレッグ・ハッチンソンのライヴがソールドアウトで入れず、ふて腐れてラーメン。去年もここにあったっけ?

すべて豚骨ベースの塩や醤油や味噌(と、日本人の店員さんが教えてくれた)。この界隈のライヴハウスに行くときにはぜひ。

●参照

ニューヨークのハンバーガー、とか

ラーメンは国境を超える(笑)

旨い札幌(2)(すみれ)

「らーめん西や」とレニー・ニーハウス

今田敬一の眼(五丈原)

北海道版画協会「版・継承と刷新」、杉山留美子(えぞっ子、雪あかり)

「屯ちん」のラーメンとカップ麺

「東京の沖縄料理店」と蒲田の「和鉄」

海原修平写真展『新博物図鑑』(凪)

海原修平写真展『遠い記憶 上海』(凪)

「ますたに」のラーメンとカップ麺

博多の「濃麻呂」と、「一風堂」のカップ麺

恵比寿の「香月」

齋藤徹による「bass ensemble "弦" gamma/ut」(ひごもんず)

18年ぶりくらいの「荻窪の味 三ちゃん」

沖縄そば(2)

沖縄そばのラーメン化

伊丹十三『タンポポ』、ロバート・アラン・アッカーマン『ラーメンガール』

旨いジャカルタ その4(カレーラーメン)

旨いハノイ(「フォー24」)

ミャンマーの麺

韓国冷麺

上海の麺と小籠包(とリニア)

北京の炸醤麺、梅蘭芳

中国の麺世界 『誰も知らない中国拉麺之路』