3か月ぶり、たぶん10回目のバンコク。直前に滞在したハノイは寒波が襲来していてとても寒かったこともあり、あたたかさにひと安心した。それでも、やはり急に寒くなったのだということだった。

Minolta TC-1、Fuji Superia Premium 400

3か月ぶり、たぶん10回目のバンコク。直前に滞在したハノイは寒波が襲来していてとても寒かったこともあり、あたたかさにひと安心した。それでも、やはり急に寒くなったのだということだった。

Minolta TC-1、Fuji Superia Premium 400

Tarbaby『Ballad of Sam Langford』(HiPNOTIC Records、2013年)を聴く。

Tarbaby(タールベイビー)とは、オリン・エヴァンス、エリック・レヴィス、ナシート・ウェイツによるピアノトリオである。迂闊にも気が付かなくて、先日のオリン・エヴァンスとエリック・レヴィスのライヴでの物販で驚いて入手した次第。何しろ、ゲストとして、オリヴァー・レイクに加え、アンブローズ・アキンムシーレが参加している。

Orrin Evans (p)

Eric Revis (b)

Nasheet Waits (ds)

Ambrose Akinmusire (tp)

Oliver Lake (as)

Matthew Evans (finger piano)

タイトルにあるサム・ラングフォードというボクサーは、小柄な黒人であったため、まさに「タールベイビー」と呼ばれた。マイルス・デイヴィスが作品のタイトルに付けたジャック・ジョンソンは黒人初の世界ヘヴィ級王者だが、ラングフォードはそのジョンソンをも倒す直前まで苦しめたという。

本盤において重たい拳は、間違いなくエリック・レヴィスのものだろう。ずっしりとしたサンドバッグに対するように、レヴィスのコントラバスがサウンドを轟音を立てて揺るがし続ける。雰囲気としてはハード・バップの延長のようでベタなのだが、レヴィスのこの迫力と、エヴァンスのやはり重いダンディズムと、みるからにビカビカと輝くアンブローズ・アキンムシーレのトランペットがあれば、もう満足。

●参照

オリン・エヴァンス+エリック・レヴィス@新宿ピットイン(2016年)

オリン・エヴァンスのCaptain Black Big Band @Smoke(2015年)

オリン・エヴァンス『The Evolution of Oneself』(2014年)

オリン・エヴァンス『"... It Was Beauty"』(2013年)

カート・ローゼンウィンケル@Village Vanguard(2015年)(レヴィス、ウェイツ参加)

ローガン・リチャードソン『Shift』(2013年)(ウェイツ参加)

デイヴィッド・マレイ・ビッグ・バンド featuring メイシー・グレイ@ブルーノート東京(2013年)(ウェイツ参加)

トニー・マラビー『Adobe』、『Somos Agua』(2003、13年)(ウェイツ参加)

トニー・マラビー『Paloma Recio』(2008年)(ウェイツ参加)

デイヴィッド・マレイ『Be My Monster Love』、『Rendezvous Suite』(2009、12年)(ウェイツ参加)

アンブローズ・アキンムシーレ『The Imagined Savior is Far Easier to Paint』(2014年)

アンブローズ・アキンムシーレ『Prelude』(2008年)

トム・ハレル@Village Vanguard(2015年)(アキンムシーレ参加)

デイナ・スティーブンス『That Nepenthetic Place』(2010年)(アキンムシーレ参加)

ミシェル・ポルタル『Bailador』(2010年)(アキンムシーレ参加)

ヴィジェイ・アイヤー『In What Language?』(2003年)(アキンムシーレ参加)

ネイト・ウーリー『(Dance to) The Early Music』(clean feed、2015年)は、なんと、ウィントン・マルサリス集である。

Nate Wooley (tp)

Josh Sinton (bcl)

Matt Moran (vib)

Eivind Opsvik (b)

Harris Eisenstadt (ds)

ウィントン集だとはいっても、本人はオマージュではないとしているし、懐古主義でもない。もちろんシニカルな目線もない。

ここで取り上げているウィントンの作品は、以下の通りである。(もちろん再演もある。)

1. Hesitation: 『Wynton Marsalis』(1981年)より

2. For Wee Folks: 『Black Codes (From the Underground)』(1985年)より

3. Blues: オリジナル(ウーリーとアイヴィン・オプスヴィークとのデュオ)

4. Delfeayo's Dilemma: 『Black Codes (From the Underground)』(1985年)より

5. Phryzzinian Man: 『Black Codes (From the Underground)』(1985年)より

6. On Insane Asylum: 「Insane Asylum」とは違いウーリーのオリジナル

7. J Mood: 『J Mood』(1985年)より

8. Skain's Domain: 『J Mood』(1985年)より

9. Hesitation/Post-Hesitation: 1.の発展

あらためてこれらのウィントンの初期作品群を聴いてみると、いや凄い凄い。ブランフォードとウィントンのテクも、バンドの統一感も、疾走感も素晴らしくて、何度もリピートして堪能してしまう。登場してきた当時に大騒ぎになったのも当然である。

これらに対して、ウーリーの作品は、偉大なウィントンの音楽を手掛かりとして、まるで別の言語で語っているように思える。トータルとして魅せる見事な職人の作品とすることははなから放棄し、分散型、分裂型のゆるやかな結合体を目指しているような印象があるのだがどうだろう。ジョシュ・シントンが生真面目に積み重ねていくバスクラもいいし、繊細なハリス・アイゼンシュタットのドラムスも、中庸的に知的で深いアイヴィン・オプスヴィークのベースも、勿論、空中浮遊感のあるウーリーのトランペットも、聴いていて快感である。

●参照

アリ・ジャクソン『Big Brown Getdown』(2003年)(ウィントン・マルサリス参加)

ウィントン・マルサリス『スピリチュアル組曲』(1994年)

ジョー・ヘンダーソン『Lush Life』(1991年)(ウィントン・マルサリス参加)

ネイト・ウーリー『Battle Pieces』(2014年)

ネイト・ウーリー『(Sit in) The Throne of Friendship』(2012年)

ネイト・ウーリー『(Put Your) Hands Together』(2011年)(シントン、モラン、アイゼンスタット、オプスヴィーク参加)

ハリス・アイゼンスタット『Canada Day IV』(2015年)(ウーリー参加)

ヴィンセント・チャンシー+ジョシュ・シントン+イングリッド・ラブロック@Arts for Art(2015年)

Ideal Bread『Beating the Teens / Songs of Steve Lacy』(2014年)(シントン参加)

アイヴィン・オプスヴィーク Overseas@Seeds(2015年)

イングリッド・ラブロック、メアリー・ハルヴァーソン、クリス・デイヴィス、マット・マネリ @The Stone(2014年)(オプスヴィーク参加)

アイヴィン・オプスヴィーク『Overseas IV』(2011年)

トニー・マラビー『Paloma Recio』(2008年)(オプスヴィーク参加)

アイヴィン・オプスヴィーク『Overseas III』(2007年)

クリス・デイヴィス『Rye Eclipse』、『Capricorn Climber』(2007、12年)(オプスヴィーク参加)

amazonプライムでいろいろな映画を観ることができることに気付き(遅い)、まずは、山下敦弘『苦役列車』(2012年)を観る。

日雇いで生計をたてる若い男の物語。何か極悪な事件が起きるのではないかとハラハラしっぱなしで疲れてしまった。

それにしても、森山未來。清濁それぞれの突破力が半端ないな。ホントにいい俳優。

●参照

井上剛『その街のこども 劇場版』(2010年)

テレビドラマ版『その街のこども』(2010年)

内海愛子『朝鮮人BC級戦犯の記録』(岩波現代文庫、1982・2015年)を、バンコクからの帰国便で読了。

「A級戦犯」とは、第二次世界大戦後に極東国際軍事裁判において「平和に対する罪」によって有罪判決を受けた者であり、一方、「BC級戦犯」とは、日本が占領した各地で開かれた「通常の戦争犯罪」を裁く軍事法廷で有罪判決を受けた者である(特にB級とC級とが区別されているわけではない)。

このBC級戦犯として、朝鮮人148人、台湾人173人が、戦後まもなく有罪となった。朝鮮人戦犯のほとんどは、日本の俘虜収容所の監視員として集められた軍属であった。南方に送られた朝鮮人の俘虜収容所監視員のうち有罪となった割合は、なんと、アジアで恐れられた憲兵の戦犯比率と同じであるという。日本軍に属する者として同じ目線で裁かれたことになる。

かれらは、日本軍のいち機能として、俘虜を強制的に労働させ、ときには暴力をふるい、ときに死に追いやった。その罪は、日本軍の末端にいた兵士たちと変わらない。しかし、両者には大きな違いがあった。植民地朝鮮に生まれ、日本社会や日本軍において差別的な位置に置かれ、一方で皇民化教育を施され、逃げ場のないところでの行為でもあった。また、戦後の扱いもまるで異なっていた。

1952年のサンフランシスコ講和条約のあと、日本政府は、戸籍によって国籍を定めた(植民地文化学会・フォーラム『「在日」とは何か』)。すなわち、BC級戦犯とされた朝鮮出身者は、突然、国家補償の対象から外されてしまった。その一方で、かれらの罪はあくまで日本人として裁かれたものなのだった。この理不尽さに関して、日本政府は一貫して冷淡な態度で応じ続けた。そして、1965年には日韓政府間で、頭越しに手打ちが行われてしまう。このことは、先の従軍慰安婦に関する手打ちに際してデジャヴとなってあらわれた。

皇民化教育においては、「生きて虜囚の辱めを受けず」という精神論が徹底されており、俘虜とは存在してはならない者であった。その一方で、俘虜の人道的な扱いに関するジュネーブ条約(1929年)について、「批准はしないが準用する」とアメリカに回答している(1942年)。したがって、俘虜を極端な栄養不足で強制的に労働させたのは(たとえば、タイとビルマを結ぶ泰緬鉄道の建設)、明らかに、確信犯的な狂気であったと言うことができる。

戦後の日本という国家の形も見えてくる良書である。

●参照

植民地文化学会・フォーラム『「在日」とは何か』(2013年)

大島渚『忘れられた皇軍』(1963年)

罪は誰が負うのか― 森口豁『最後の学徒兵』(ジュネーブ条約に言及)

泰緬鉄道(2011年)

スリランカの映像(10) デイヴィッド・リーン『戦場にかける橋』(泰緬鉄道)(1957年)

たぶん10回目のバンコク。20年以上前に初めて足を踏み入れた外国がここだった。当時は、トゥクトゥクだらけだった。その後、スカイトレインや地下鉄ができて、トゥクトゥクもほとんど姿を消して、ずいぶん街の様子が変わってしまった。

今回も食事に出るくらいの余裕しかない。

■ Ban Khun Mae(タイ料理)

バンコクで働きはじめたばかりの人のおすすめ。フライドライスがしっとりして旨い。

■ Mango Tango(マンゴー)

大評判、マンゴーを使ったデザートの店。うっかり見つけてしまい、スルーできなかった。「Mango Salsa」という、マンゴープリンにマンゴーシェイクとタピオカをかけて、さらに生マンゴーを添えたという代物を食べた。旨かったが後頭部が猛烈に痛かった。

■ 遼寧餃子館(中華料理)

これも仕事仲間の推薦があって、うきうきして足を運んだ。三種の餃子というものがあって、焼き餃子、蒸し餃子、水餃子。焼き餃子は羽根つきで、蒲田のニーハオよりも過激に薄かった。蒸し餃子には小籠包かというほど肉汁が封じ込められていた。大満足だったが、食べ終わるころにゴルフ焼けしたオヤジ軍団がどやどやと入ってきたので、早々に退散した。

ところで、四方田犬彦・晏妮編『ポスト満洲映画論』によると、関東軍に占める栃木県出身者の割合が高かったために、引揚者が宇都宮で餃子を売り出しはじめたという。遼寧省も旧満州の東北地方。しかし焼き餃子は主流ではないはずで、では羽根つき餃子はどこで生まれたのだろう。

iphone 6s

●参照

バンコクのプーパッポンカリー

シンガポールのクレイポットとバンコクのカニ

バンコクの●野屋

バンコクの「めまい」というバー

たぶん8回目のハノイ。食事くらいしか空いた時間がない。

■ Cay Cau (ベトナム料理)

何回目かな。小奇麗で旨いので、日本人も多い。

■ 4 P's(ピザ)

脱サラした日本人がはじめたというピザ屋。狭い路地に入ると、突然あらわれる。やはり外国人の比率が高いが、今後、さらにこうしたお洒落な店が増えていくのかもしれない。ホーチミンの店舗はさらに大人気で、当日予約をしても取れないと聞いた。ハノイはカフェ文化の街であり、そちらもお洒落化が進むのかなと思っている。

中はコンクリート打ちっぱなしで天井が高く、ピザ窯も設えてある。そのピザはかなり工夫してあって、冗談抜きで旨い。生地はすこしやわらかい。

■ ASHIMA(きのこ鍋)

ここもリピートしている。きのこを何種類も選び(当然まつたけも入れた)、スープを選び、肉を選ぶ。きのこの出汁が出たスープ、それはもう。

ところで新メニューとして、冬虫夏草の炒め物があり、仰天した勢いで食べてみた。別にかわったところはなかったが、多少でも健康になるのかな。

iphone 6s

ハノイに向かう飛行機の中で、リドリー・スコット『オデッセイ』(2015年)を観る。

NASAによる火星探査。激しい砂嵐が起きて、仲間から死んだと思われた植物学者(マット・デイモン)が取り残される。かれは生き延びるため、畑を作り、水素を燃焼させて水を作り、芋を育てる。また、廃棄した放射性同位体の崩壊熱をヒーターとして利用し、エネルギーを節減する。やがてかれの生存がNASAに気付かれることとなり、全世界が注目する救出ミッションがはじまる。

凄絶なサバイバル劇かと思いきや、ユーモラスに、話がとんとん拍子に進んでいく。あまりにも出来すぎていてムリがあるし、そもそも、「プロジェクトX」的に組織が一致団結して解決に向かっていくのを見せられるときの同調圧力は好きではない。面白かったけど。

そういえば、クリストファー・ノーラン『インターステラー』と同様に、主役が使っている腕時計がハミルトンだった。

●参照

リドリー・スコット『プロメテウス』(2012年)

リドリー・スコット『ロビン・フッド』 いい子のリチャードと悪がきジョン(2010年)

ハノイに来る飛行機の中で、岡村幸宣『《原爆の図》全国巡回 占領下、100万人が観た!』(新宿書房、2015年)を読む。

丸木位里・俊による「原爆の図」は、実体験により描かれた作品ではない。両親などの親族を心配して、原爆投下の後に広島に入り、夫妻はそこではじめて実態を知ることとなった。したがって、地獄絵図のような有様は、母スマらから聴いての二次体験である。しかし、広島以外の地域においては、被害の実態がほとんど知られていなかった。それは、原爆の惨禍に対する反発が反米に結びつくことをおそれた、アメリカの圧力による結果でもあった。

「原爆の図」は、1950年以降に全国を巡回することとなるが、当初は、実態を知らぬがゆえに「グロテスクだ」との反応が少なくなかったという。ところが、実際の被爆者や戦争被害者による呼応があり、また再独立直後には「アサヒグラフ」誌による写真の公表もあり、その真実性がすさまじい反響を呼ぶこととなった。すなわち、この作品は、歴史の語り直しと戦争体験の共有という大きな役割を担うことになった。本書は、そのプロセスを丹念に追ったドキュメントである。

アメリカがいなくなっても、圧力は続いた。その背景には東西冷戦構造もあり、平和運動とはソ連や共産主義と関係しているものだとの根強い視線があった。「原爆の図」展示に関わった学生が逮捕される「愛大事件」や、「アサヒグラフ」の写真を大学に無届で展示した学生が退学になる「琉大事件」もあった(沖縄はまだ占領下にあったわけだが)。そして、レッドパージや労働運動の抑圧により行き場を失った人たちが、「原爆の図」の巡回展を活性化させた。関係者によれば、これは「一種の蜂起、一揆だった」のだ。

著者は、「原爆の図」は、たとえば「政治」と「芸術」との関係に限定される言説によって語られるにとどまるものではなく、「日本画」と「洋画」、「事実」と「物語」、「伝統」と「前衛」、「生者」と「死者」、「近代」と「土俗」など、実に多元的で多層的な視線を集めうる作品であるとする。このことは、丸木美術館に足を運び、巨大な作品の前に立ってみれば実感できることだ。そしてまた、「被害」の視線から、さらには「加害」の視線をも獲得し、南京大虐殺や沖縄の「集団自決」も描いたことも、あらためて評価されるべきである。

●参照

岡村幸宣『非核芸術案内』

「FUKUSHIMAと壷井明 無主物」@Nuisance Galerie(2015/6/6、丸木美術館・岡村幸宣さんとの対談)

『魯迅』、丸木位里・丸木俊二人展

過剰が嬉しい 『けとばし山のおてんば画家 大道あや展』

丸木美術館の宮良瑛子展

『けーし風』第89号(2016.1、新沖縄フォーラム刊行会議)の読者会に参加した(2016/1/23、神保町区民館)。参加者は7人。

主に以下のような話題。

○高嶺朝一氏により、アメリカの軍事戦略に関する文書についてまとめられている。アジア戦略としては、「第3次アーミテージ・ナイ・レポート」(2012年)、CSIS(米戦略・国際問題研究所)「アジア・太平洋米軍配置戦略報告書」(2012年)が大きな方針を示している。一方、ランド研究所「America's Security Deficit」(2015年)やグラハム・アリソン「2014: Good Year for a Great War?」(2014年)がそのような戦略に批判的。重要ながら邦訳がなされていない。

○衆院の安保法制特別委員会が那覇で開かれ、地方参考人として、高嶺氏、大田元沖縄県知事、稲嶺名護市長が発言。特に大田元知事による琉球処分以降の差別政策に対する批判が熾烈なものであったという。

○高嶺氏は、現政権は国内の右派・保守層を取り込もうとした政策を展開していたが、結局はアメリカの軍産複合体に取り込まれてしまったとする。かつて日本では、韓国をアメリカの傀儡だと批判する言説があったが、足元の日本についてこそ幻想を抱いていたことになる。

○戦争体験を継承することの重要性。沖縄戦のあと、その苛烈な体験はしばらく口に出されることが少なかったわけだが、それには、聴きとる側がその力を持っていないという問題もあった。

○新城郁夫氏は、女性や沖縄という「少数」の動きを希望として位置づける。また、岡本恵徳と屋嘉比収の発言が持っていた身体性・具体性に注目する。なぜか、この両故人への注目が高まってきているような印象がある(キレのある屋嘉比氏に対し、岡本氏には包み込むようなやさしさがあったという)。

○辺野古埋め立ての土砂を採取する側の運動。そこには、徳之島において核燃サイクルの設備計画がかつてあったように、同じ場所に異なる矛盾を塗り込もうとする動きがある。

○土砂内の外来生物(アルゼンチンアリなど)を如何に防ぐことができるか。沖縄県の条例として、その検査義務が導入されたが、そこには罰則がない。適用第1号である那覇第二空港はどうなるか。

○ジュゴン訴訟。アメリカの地裁は、国防総省に対し、環境社会影響等がないことを示すよう命じたが、国防総省は日本政府のアセス問題なしという方針をもってそれに応えた。国防総省の対応は不十分なものであり、今後の控訴の動きなどが注目される。

○メディア統制に対してどのように抗していくか。ネットはどのように対抗しうるのか。

○現場の力。辺野古や高江といった場を通じた個人の交流があったからこそ、抵抗が大きな力を持ち得ている。

○宜野湾市長選のゆくえ。

注目の本・雑誌

新崎盛暉『日本にとって沖縄とは何か』(岩波新書)

若林千代『ジープと砂塵-米軍占領下沖縄の政治社会と東アジア冷戦 1945~1950-』(有志舎)

津波古勝子歌集『大嶺岬』(短歌研究社)

毛利孝雄『体験的オキナワ論』

『越境広場』1号

『うるまネシア』

『月刊沖縄』

ジャック・デリダ『声と現象』(ちくま学芸文庫、原著1967年)を読む。

イデアを絶対知のようなものだとして、ではそれらは絶対的に孤独な体系として、要素として、時制に関係ないものとして現れてくるのか。<私>の死と同義のそれらは、まるで超越論的真理を構成する要素にすぎないように見える<私>が、非イデア的に<私>に向かって呼びかけ、イデア的なものを脅かし、揺り動かし、亀裂を与えることでしか現れえない。それが<私>、生き生きとした生である。

まるで量子論の不確定性原理。

●参照

ジャック・デリダ『動物を追う、ゆえに私は(動物で)ある』(2006年)

ジャック・デリダ『言葉にのって』(1999年)

ジャック・デリダ『アデュー エマニュエル・レヴィナスへ』(1997年)

ジャック・デリダ『死を与える』(1992年)

高橋哲哉『デリダ』(1998年)

ガヤトリ・C・スピヴァク『デリダ論』(1974年)

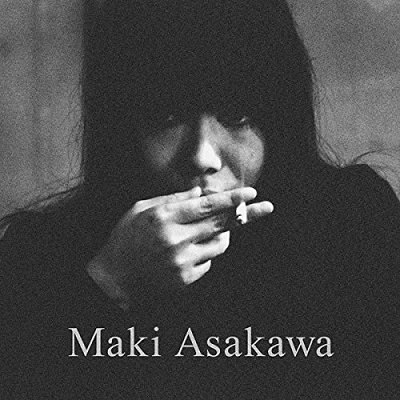

不世出の歌手・浅川マキが急逝してからもう6年。どういうわけか、昨年、『Maki Asakawa』(Honest Jon's)という英国盤がリリースされた。マキさんふうに「稀有なこと。」と呟きながら、LP2枚組を入手した。なんだか怖くて、3か月もパッケージを開けないでいた。ようやく勇気を出して聴いた。

収録されているのは、ほとんどが70年代の初期の吹込みである。中には『ONE』(1980年)や『アメリカの夜』(1986年)の曲もあるが、概ね、後年よりも伸びのある声のマキさんである。録音はあっさり目だが、悪くない。何しろ、浅川マキの新品のレコードなのだから。

こうして改めて聴いてみると、詰まるように震える声や、下から持ち上げてくる声など、この人しか出せないものだった。山下洋輔や坂田明らと共演した「午後」や「キャバレー」の、薄暗く、鬱屈して屈折したブルースの凄まじさといったら。やはり、マキさんを聴くと身動きが取れなくなってしまう。ひょっとすると、誰もがマキさんの歌と自分史とを一緒にして記憶しているのかもしれない。

それにしても、いまになってなぜ、海外で評価されるのだろう。セシル・モンローは「マキさんは日本のマイルス・デイヴィスだ」と言っていたとか。ハン・ベニンクなんて、浅川マキと共演したあとに、どんなふうに思っていたのだろうか、訊いてみたくもある。

●参照

浅川マキの新旧オフィシャル本

『浅川マキがいた頃 東京アンダーグラウンド -bootlegg- 』

『ちょっと長い関係のブルース 君は浅川マキを聴いたか』

浅川マキが亡くなった(2010年)

浅川マキ DARKNESS完結

ハン・ベニンク キヤノン50mm/f1.8(浅川マキとの共演、2002年)

浅川マキ『闇の中に置き去りにして』(1998年)

浅川マキ『アメリカの夜』(1986年)

浅川マキ+渋谷毅『ちょっと長い関係のブルース』(1985年)

浅川マキ『幻の男たち』 1984年の映像

浅川マキ『ふと、或る夜、生き物みたいに歩いているので、演奏家たちのOKをもらった』(1980年)

オルトフォンのカートリッジに交換した(『ふと、或る夜、生き物みたいに歩いているので、演奏者たちのOKをもらった』、1980年)

『恐怖劇場アンバランス』の「夜が明けたら」、浅川マキ(1973年)

宮澤昭『野百合』

エルメート・パスコアールのDVD『Hermeto Brincando de Corpo e Alma』を見つけた。わたしはポルトガル語をまるで解さないが、自動翻訳から推測するに「全身全霊で遊ぶエルメート」とでもいう意味だろうか。わりに最近の姿ではないかと思う。

エルメートは何度も高いびきをかき、その自分の映像を集め、多くのいびきエルメートとセッションする。白く長い髯は、ココナッツの油で洗ってちょっと摩擦を残したのだと得々と語るのだが、やはり、多くのエルメートが髯をしごいたり、ピンと引っ張って弦のように弾いたり。

1時間、そんなのばっかり。衰えないお茶目な怪人なのだ。存在に感謝感謝。

●参照

アンドレ・マルケス『Viva Hermeto』(2014年)

2004年、エルメート・パスコアール

エルメート・パスコアールのピアノ・ソロ(1988年)

コーエン兄弟『バートン・フィンク』(1991年)を観る。学生時代に、映画通が格好つけて褒めていたので、つい観そびれてしまっていた。

NYで絶賛された劇作家が映画会社に雇われ、B級のレスリング映画の脚本を書かざるを得なくなる物語。

いや~、巧い。いまとなってはコーエン兄弟の個性だということがわかるが、この不条理を淡々と描いていく作風は、最初からのものだったのだな。スタンリー・キューブリック『シャイニング』や、ブライアン・デ・パルマ『キャリー』を思わせるところもあったりして。

●参照

コーエン兄弟『トゥルー・グリット』、『バーン・アフター・リーディング』(2010年、2008年)

コーエン兄弟『バーバー』(2001年)

バール・フィリップスのBarre's Trioによる『no pieces』(emouvance、1992年)を聴く。

Michel Doneda (sax)

Alain Joule (perc)

Barre Phillips (b)

ミシェル・ドネダに弱くて、何を聴いても悦びで顔が勝手に笑ってしまうのだが、これもやはりまた例外ではない。自然界のさまざまな音を、また、彼岸から霊媒師のごとく運んでくる音まで、かれは、サックスを通じて提示する。しかも、傾奇ながら。この人外の存在感は、韓国の故・金石出にも匹敵すると思えてくる。最後の曲ではサックスを2本くわえているようだ。おそるべしドネダ。

ドネダがよくわからぬものを噴出させているとき、おもむろに入ってくるバール・フィリップスのコントラバスにも、バールの音としか言えない香りがあって、嬉しくなってしまう。とんでもないセッションである。

ベースの齋藤徹さんによると、少し体調を崩していたバールさんは持ち直して元気になっていたとのこと。そして齋藤さんはもうすぐヨーロッパでドネダとも再びあいまみえるとのこと。また日本で観たいものである。

●参照

バール・フィリップス+Bass Ensemble GEN311『Live at Space Who』(2012年)

バール・フィリップス@歌舞伎町ナルシス(2012年)

バール・フィリップスの映像『Live in Vienna』(2006年)

バール・フィリップス+今井和雄『Play'em as They Fall』(1999年)

ミシェル・ドネダ『Everybody Digs Michel Doneda』(2013年)

ミシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+齋藤徹@ポレポレ坐(2011年)

ロル・コクスヒル+ミシェル・ドネダ『Sitting on Your Stairs』(2011年)

ミシェル・ドネダと齋藤徹、ペンタックス43mm(2007年)

齋藤徹+ミシェル・ドネダ『交感』(1999年)

ミシェル・ドネダ+アラン・ジュール+齋藤徹『M'UOAZ』(1995年)

ミシェル・ドネダ『OGOOUE-OGOWAY』(1994年)