NHKで、『民主主義』という世界各地の映像作家に撮らせたドキュのシリーズを放送している(→リンク)。忙しいので、録画しては順次観ている。

南米については、ボリビアのエボ・モラレス政権について描いた『先住民たちの革命』(ロドリゴ・バスケス)が放送された。国際機関からの融資や外資の導入、米国への安いエネルギー供給、コカ栽培など先住民文化の抑圧、そしてそういった新自由主義(ネオリベラリズム)の結果として経済格差が拡大していること。そのような背景から、モラレスは先住民出身として南米初の大統領となる(自身はコカ農民であった)。

米国追従からの脱却、新自由主義からの脱却、社会主義的な政策、エネルギーを自国の最大の外資獲得手段として活用しようとしていること、それらに伴うナショナリズムなど、ベネズエラのチャベス政権と共通する点が多い。実際に、彼らはしばしば仲の良さを見せ付けている。

モラレス政権成立の経緯については、あまり一般人にとっての情報がないなか、太田昌国ら『グローバル化に抵抗するラテンアメリカの先住民族』(現代企画室、2005年)に収められた藤田護『2003年10月政変から改憲議会へ―ボリビア政治情勢への視点』が参考になった。

○1985年のパス・エステンソロ政権(アンチ軍事政権だったのだが)が発表した計画に端を発した自由化、規制緩和、公共部門削減、民営化を中心とする新自由主義経済が終焉している。

○ボリビアにおける課題は「資源」と「民族」だ。

○「資源」とは、少数の企業化・支配階層と外国企業のみを利してきたもので、90年代の国営企業の民営化がさらにそれを押し進めた。のちにヘリで米国に脱出し亡命したサンチェス元大統領は、極めて米国に依存していた。その認識が、資源に対する主権を取り戻そうとする揺り戻しになっている。

○「民族」とは、平等な社会の実現に失敗したという認識のもと、貧困層=自らに主権を取り戻そうという動きを象徴する。

○モラレス政権登場までの動きは、①特定の組織だけではなく各地域の多種多様な組織が同時多発的に結集した(その意味でモラレスが「麻薬テロリスト、扇動者」だというのは間違い)、②資源ナショナリズム、③貧困層だけでなく都市中間層も取り込んだ、④抗議という動きにおいて力を発揮した(対話という方法は成立しうるか未知)、といった特徴がある。

同時多発的なボトムアップの運動、社会主義への揺り戻し、対米追従からの脱却など、私たちにも無関係ではない側面には注目すべきだと思う。

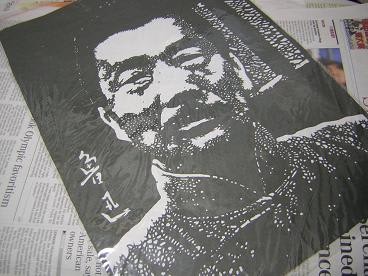

『先住民たちの革命』は、40年前、社会革命を目指したチェ・ゲバラがボリビアで亡くなったことを紹介するところからはじまる。ゲバラを殺したのは軍事政権(および米国)だが、むしろ共闘したかった農民たちに受け容れられなかった側面があったはずだ。しかしここでは、モラレスの率いる社会主義運動党(MAS)とそれを支持する先住民・農民に、ゲバラの精神が受け継がれているのだと語られる。実際に、MASの旗にはゲバラの顔が大きく描かれている。

ドキュでは、モラレスを押し上げた要因のひとつとして、米国によるコカ栽培撲滅を挙げている。モラレスは、「米国は麻薬を口実にこの国に干渉している」と発言するわけだ。その根拠は、コカはコカイン製造だけでなく、茶や噛む嗜好品として使われている、ということだろう。しかし本当は、一部はコカイン、外資に化けているのではないか。このあたりは全く追求されずに終った。

むしろドキュでは、モラレス政権の政策として、一部の大地主の土地を再分配する土地改革、天然ガス企業の再国営化、貧困層への雇用創出対策「プラネ」が成立する過程を追っている。

土地改革では、資本層=地主=既得権層=米国派が上院を支配しており、必死の抵抗をみせたようだ。ボリビア東部の地主の反感を語る言葉に、ラテンアメリカ解放者シモン・ボリバルの肖像の映像をかぶせるのは、ゲバラと同じアルゼンチン出身のバスケス監督による皮肉だろうか、面白いところだ。

「プラネ」は、実施しようにも労働者に払うお金が国庫にないことが問題となって、なかなかすすまない。しかし、資源を自国の財産として取り戻したことによって、道がひらけてくる。世界のエネルギー価格は上昇し続けているが、私たちはガソリンなど自分たちの消費するものの価格だけでなく、エネルギーの出所にも考えを及ばさなければならないことを示している(もっとも、米国、ロシア、中東など多くの政治的要因がここには関連しているが)。フェアトレードは農作物だけではない。

1時間弱のドキュであり、甘い点も粗い点も目立ったが、なかなかラテンアメリカの地殻変動についての情報が少ないので、とても面白かった。アフガンやグアンタナモでの米軍による拷問を追ったドキュなど、他にも興味深いものがいろいろある。NHKハイビジョンのあとはBS1、総合でも放送されるようだ。

「国民の半数以上を先住民が占めています。 しかし、我々は歴史的に虐げられてきました。 侮辱され嫌われ軽蔑され― 死に追いやられました。 これがわれわれの歴史なのです。」 (『先住民たちの革命』より、モラレス大統領のスピーチ)

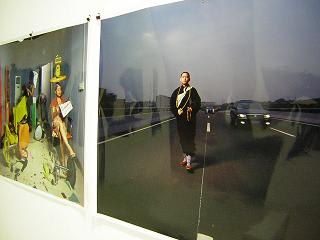

モラレスは新自由主義を正面から批判する

MASの旗にはゲバラの顔

「プラネ」で賃金がもらえないと反発する人々

農地改革のデモ

太田昌国ら『グローバル化に抵抗するラテンアメリカの先住民族』(現代企画室、2005年)

参考

=====

=====