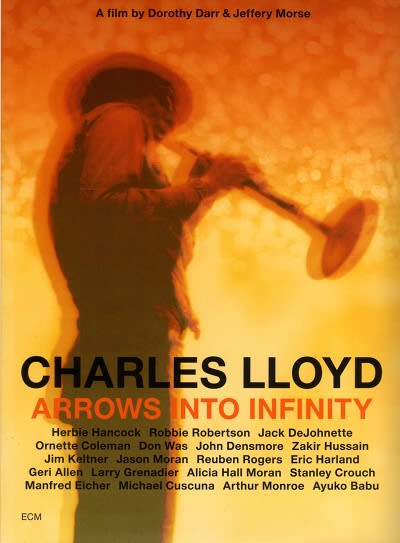

チャールス・ロイドの生涯を追った映像作品『Arrows into Infinity』(ドロシー・ダール、ジェフリー・モース、ECM、2013年)を観る。

ロイドがメンフィスからニューヨークに出てきたとき、幼馴染のブッカー・リトルが出迎えてくれて、徹夜で音楽シーンについて語り合ったという。偉大なフィニアス・ニューボーンJr.にも師事し、ハウリン・ウルフらブルース・ミュージシャンとも共演した、そんな時代。やがて60年代になり、かれは、チコ・ハミルトン、ガボール・ザボ、キャノンボール・アダレイらとの共演によって頭角をあらわす。ダークなスーツ、白シャツに細いネクタイというファッションが一般的ななかで、イタリア製の三つ釦のスーツ、派手なネクタイ、破裂したような髪型はあまりにも個性的だった。

そして、キース・ジャレット、セシル・マクビー、ジャック・デジョネットを迎えた自身のグループで一躍ブレイクする。わたしが『Forest Flower』における「Sunrise」を聴いたのはそのときから30年あとだが、それでも新鮮な驚きをおぼえた。旧弊からの解放をもとめた当時の人々に熱狂的に受け入れられたことも納得できる。

熱狂は海を越え、ソ連にも波及した。なんと、ロイドを招聘した者はシベリア送りになったのだという。当時、ソ連においては、サックスは若者の精神を堕落させるものとされていた。少し時代はくだるが、セルゲイ・レートフもソ連においてひどいサックスを入手し、地下活動のように演奏しなければならなかったのだという話を思い出す(現代ジャズ文化研究会 セルゲイ・レートフ)。日本でも大流行だったと聞く。原将人『おかしさに彩られた悲しみのバラード』(1970年)でも使われていたりもする(原さんはジャズ好きである)。

だが、ロイドはドラッグにハマり、シーンから姿を消す。自由を求めたのは決して音楽スタイルだけではなく、自身のライフスタイル総体でもあった。かれは自然のなかに住み、ベジタリアンとなり、しばらくのブランクを経て、ミシェル・ペトルチアーニとの出逢いによって本格的にシーンに復帰する。このあたりは、マイケル・ラドフォード『情熱のピアニズム』においても描かれているところだ。

ここには嬉しい映像がたくさん収録されている。キャノンボールとの共演、キースら自身のグループでの演奏、ペトルチアーニとの共演、オーネット・コールマンとビリヤードに興じているところ(!)、ジョン・アバークロンビーとの共演、ザキール・フセインとの共演、ビリー・ヒギンズとの共演、ジェリ・アレンとの共演、そしていまのグループ(ジェイソン・モラン、リューベン・ロジャース、エリック・ハーランド)。

ロイド本人はレスター・ヤングからの影響を示唆する。なるほどね、それは思い至らなかった。

実はまだロイドの演奏をナマで観たことがない。次のチャンスはいつだろう。

●参照

マイケル・ラドフォード『情熱のピアニズム』 ミシェル・ペトルチアーニのドキュメンタリー

現代ジャズ文化研究会 セルゲイ・レートフ

原将人『おかしさに彩られた悲しみのバラード』、『自己表出史・早川義夫編』