Pentax MX, M40mmF2.8, Fujicolor 100

『宮沢賢治コレクション3 よだかの星』(筑摩書房)を読む。

きびしい自然と生活と、日常言語を使ったとんでもない想像力。宮沢賢治はときに残酷でおそろしくもある。本書にはそのような短編の物語がいくつも収められている。はじめて読むものも多く、震えてしまう。「蜘蛛となめくじと狸」や「気のいい火山弾」なんてアフォリズム的でもある。

賢治の自然観察能力も特筆すべきものだ。たとえば、「よく利く薬とえらい薬」の以下の描写など素晴らしく、音楽的でもある。

「そのうちにもうお日さまは、空のまん中までおいでになって、林はツーンツーンと鳴り出しました。

(木の水を吸いあげる音だ)と清夫はおもいました。

それでもまだ籠の底はかくれませんでした。」

日常言語とはいえ、ときにそれは飛翔し、ときにしみじみするほど美しい。以下の文章のえもいわれぬテンポなど、意味がよくわからないながら、ほれぼれする(「ひかりの素足」)。

「お父さんはなんだか少し泣くように笑って

「さあもう一がえり面洗わなぃやなぃ。」と云いながら立ちあがりました。」

●宮沢賢治

『宮沢賢治コレクション1 銀河鉄道の夜』

『宮沢賢治コレクション2 注文の多い料理店』

横田庄一郎『チェロと宮沢賢治』

ジョバンニは、「もう咽喉いっぱい泣き出しました」

6輌編成で彼岸と此岸とを行き来する銀河鉄道 畑山博『「銀河鉄道の夜」探検ブック』

小森陽一『ことばの力 平和の力』

吉本隆明のざっくり感

そんなわけで(どんなわけだ)、友人のクルマに便乗して、山梨県の「ほったらかし温泉」に行ってきた。

甲府盆地を眺めながらの露天風呂。おっさんたちの誠にしょうもない話を聞くともなく聞きながら、しばらく脱力。雑念を取り払って思索にふけった。というのは嘘で、何も考えていない。長風呂が苦手なこともあり、のぼせそうになってしまった。しかし、身体の芯から暖まったような気がしたのだった。

わたしの実家は片田舎の温泉宿で(もう廃業した)、温泉というものに誰よりも浸かってきたし、それゆえに温泉好きがあちこちに足を延ばす行動にいまひとつ共感できなかったのだが、いや、いいものですね。

あっちの湯

甲府盆地

ワイナリー

蟹

ほうとう

ローズゼラニウム

Fuji X-E2、XF35mmF1.4

『宮沢賢治コレクション2 注文の多い料理店』(筑摩書房)を読む。

どこかで筒井康隆が書いていたと記憶しているのだが、「注文の多い料理店」における、「二人は泣いて泣いて泣いて泣いて泣きました。」という表現の際立った肉感性。ルイス・ブニュエルを思い出すまでもなく、食べることはエロチックであり、食べられるとなればなおさらである。しかも、大の男ふたりが、である。「一ぺん紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰っても、お湯にはいっても、もうもとのとおりになおりませんでした。」というラストシーンも、滑稽であり、かつ怖ろしくもあり、宮沢賢治の凄さを感じざるを得ない。

ところで、面白いことに、他の短編でも賢治は同じような表現を使っていることに気が付いた。大傑作「寓話 猫の事務所」でも、みんなに厭われている「かま猫」(寒くてかまの中で寝るからである)も、足を腫らしてしまい「泣いて泣いて泣きました」。「朝に就ての寓話的構図」では、蟻の子供たちが「笑って笑って笑います」。否応なく喜怒哀楽の心を持ち上げてくれる、たいへんな力である。それでも泣く5連発の「注文の多い料理店」の破壊力がいちばんである。

人びとと森とが当然のように呼応する「狼森と笊森、盗森」。夜中の透明感ある夢のような「鹿踊りのはじまり」。電信柱などに人格を持たせおおせた「シグナルとシグナレス」。静かにウットリと語るだけになおさら怖ろしい「オツベルと象」。音が聴こえるようで、齋藤徹さんがバッハを弾いていたときにその風景とシンクロした「ざしき童子のはなし」。つげ義春が描く辺境のような「泉ある家」。

少年時代に読んだもの、最近思い出したように読んだもの、はじめて触れるものなどがある。そのどれもが味わい深く、ときにギョッとさせられ、またときにほうとため息を吐かされる。

●宮沢賢治

『宮沢賢治コレクション1 銀河鉄道の夜』

横田庄一郎『チェロと宮沢賢治』

ジョバンニは、「もう咽喉いっぱい泣き出しました」

6輌編成で彼岸と此岸とを行き来する銀河鉄道 畑山博『「銀河鉄道の夜」探検ブック』

小森陽一『ことばの力 平和の力』

吉本隆明のざっくり感

『宮沢賢治コレクション1 銀河鉄道の夜』(筑摩書房)を読む。

収録されている作品は、「ポラーノの広場」(1924年)、「銀河鉄道の夜」(1924-31年)とその草稿のひとつ、「風の又三郎」(1924-33年)、「セロ弾きのゴーシュ」(1931年)、「グスコーブドリの日記」(1932年)など。

もちろんそれらの代表作は読んだものばかりなのだけど、再読するたびに何かが心の中でひっかかって小さな光を放つ。

「銀河鉄道の夜」における私的なクライマックスは、車両からカムパネルラの姿が消えて、それが永遠の別れであることを直感的に悟ったジョバンニの行動場面である。

「『カムパネルラ、僕たち一緒に行こうねえ。』ジョバンニが斯う云いながらふりかえって見ましたらそのいままでカムパネルラの座っていた席にもうカムパネルラの姿は見えず、ジョバンニはまるで鉄砲玉のように立ちあがりました。そして誰にも聞こえないように窓の外へからだを乗り出して力いっぱいはげしく胸をうって叫びそれからもう咽喉いっぱい泣きだしました。もうそこらが一ぺんにまっくらになったように思いました。」

この文章のなかにいかに多くの霊感が詰め込まれているか。「鉄砲玉のように」立ち上がるのである。「力いっぱいはげしく胸をうって叫」ぶのである。「咽喉いっぱい」泣き出すのである。しかも、「誰にも聞こえないように」。

鎌田東二『宮沢賢治「銀河鉄道の夜」精読』には、「銀河鉄道の夜」の初稿から最終稿(第四稿)までが収録されており、「もう咽喉いっぱい」の表現が第三稿において登場したことがわかる。本書に収録されている草稿も第三稿。ここで完成度がさらに高まったのである。

今回再読してみて、この作品が、罪の意識、また、それと裏腹の全員の幸福(「みんなの幸せ」)を希う気持に彩られていることが、また伝わってきた。

●参照

横田庄一郎『チェロと宮沢賢治』

ジョバンニは、「もう咽喉いっぱい泣き出しました」

6輌編成で彼岸と此岸とを行き来する銀河鉄道 畑山博『「銀河鉄道の夜」探検ブック』

小森陽一『ことばの力 平和の力』

吉本隆明のざっくり感

六本木のZen Foto Galleryに足を運び、北井一夫『津軽 下北』を観る。

1970-73年に津軽・下北において撮られた写真群の、ヴィンテージプリントである。ちょうど『村へ』や『流れ雲旅』や『湯治場』の時期にあたる。

どこを切ってもそうなのだが、これらもやはり北井写真の髄、子どもや老人の佇まい、道や雪や橋や建物の佇まいが、震えてしまうほど良い(未見の方には全力で推薦したい)。

北井さんによれば、すべてキヤノンの25mmを使ったそうであり、そのために、このレンズの特徴とも言える光芒が見える作品もある。フィルムはTri-X、ISOは400か1600に増感。柔らかい露出も、ハイコントラストなものもある。北井さんは、暗いところで400にしたり、雪景色で1600にして粒子が荒れたりして、まあばらばらだねと苦笑している。経年変化もばらばらで、黄ばんでいるものは下で蒸れたり定着液の具合だったりじゃないか、とのこと。

2013年のモダンプリント(バライタ紙)も箱の中から1枚ずつ観ることができた。どれもやはり笑ってしまうほど良いのだが、中でも、駅かバス停かの待合室の写真に魅かれた。『湯治場』と同様に、外から光が差し込む暗がりの様子が印画紙に写しこまれていて、息を潜めてしまうのだ。バス停の外で子どもたちを撮った写真(上記のDM)は、面白いことに、モダンプリントでは皆の視線が若干違っている。北井さんは、あれ隣のコマと間違えたかなとまた苦笑。

沖縄の写真界についてひとしきりお話をしたのだが、やはり、北井さんの見解は、写真に政治を持ち込むべきではない、革命でも起きるなら別だが、政治に従属する写真は写真としては終わりだ、というものだった。わたしはどちらについてもそれなりに納得してしまう。しかし、北井さんの写真のおそるべき強度はそのスタンスと切り離せないように思える。

この12月に、「週刊読書人」での北井さんの連載が日本カメラからまとまった形で刊行されることを機に、南青山のビリケンギャラリーにおいて次の写真展を開くのだという。前回『流れ雲旅』のときに、東通村で撮られた写真を購入してしまい、ちょうど受け取って持ち帰ってきたところである。本も写真展も楽しみだ。

最近はというと、やはりソニーのαにエルマー50mmF3.5を装着して撮っており、作品としてまとめるのは来年後半かな、と。

●北井一夫

『COLOR いつか見た風景』

『いつか見た風景』

『道』(2014年)

『Walking with Leica 3』(2012年)

『Walking with Leica 2』(2010年)

『Walking with Leica』(2009年)

『北京―1990年代―』(1990年代)

『80年代フナバシストーリー』(1989年/2006年)

『フナバシストーリー』(1989年)

『英雄伝説アントニオ猪木』(1982年)

『新世界物語』(1981年)

『ドイツ表現派1920年代の旅』(1979年)

『境川の人々』(1978年)

『西班牙の夜』(1978年)

『ロザムンデ』(1978年)

『遍路宿』(1976年)

『1973 中国』(1973年)

『流れ雲旅』(1971年)

『湯治場』(1970年代)

『村へ』(1970年代)

『過激派』(1965-68年)

『神戸港湾労働者』(1965年)

大津幸四郎・代島治彦『三里塚に生きる』(2014年)(北井一夫出演)

横田庄一郎『チェロと宮沢賢治 ゴーシュ余聞』(岩波現代文庫、原著1998年)を読む。

宮沢賢治の童話は魅力に満ちていて、また、底知れぬわけのわからなさもある。読んでいる間に想像力を飛翔させるというよりも、いつの間にか脳のある部分にそれらの断片が貼りついていて、思いがけず奇妙な情景が浮かんでくる力を持った作品が多い。「わびさび」とは対極にある世界だとはよく言ったものだ。

「セロひきのゴーシュ」もそのような童話である。町の映画館でチェロ(セロ)を弾く係のゴーシュは、頑張っているのにどうも腕前がいまひとつで、楽長にいじめられては悔し涙を流している。そんなゴーシュが住む水車小屋に、三毛猫や、かっこうや、狸や、野ねずみがやってきては、かれのチェロにああだこうだとけちをつける。動物たちをあしらい、あるいは納得しながら練習していたゴーシュは、いつの間にか腕をあげていた。

シンプルに、素人の観点を取り入れてこその音楽だとか、多様なものを包み込んでこそ音楽が豊かになるのだとかいった解釈も可能である。またそれ以上に、ひとつひとつの表現がなんともいえず楽しく、読んでいると酩酊しそうになる。

「「えいこんなばかなことしていたらおれは鳥になってしまうんじゃないか。」

とゴーシュはいきなりピタリとセロをやめました。

するとかっこうはどしんと頭をたたかれたようにふらふらっとしてそれからまたさっきのように、「かっこう かっこう かっこう かっかっ かっ かっ か。」と言ってやめました。」

『チェロと宮沢賢治』を読むと、「セロひきのゴーシュ」は、賢治の深いチェロ愛があったから生まれた作品だということがわかる。賢治はかなり上等なチェロを手に入れて、当時少なかった独習本で練習したり、東京に出て行って教わろうとした。それは大変な熱意だったのだが、腕前のほうは、最初のゴーシュと同じようにいまひとつであったようだ。しかし、その一方で、音楽への愛情と、音楽からインスピレーションを得て言葉を紡ぎだす能力とがあった。レコードコンサートをやりながら、その場で想像したものを滔々と話したりもしている。農民の中にあろうとしながらそれが叶わなかったことの疎外感や絶望も含め、そのようであったから、賢治の作品が残されている。

賢治が使ったチェロは補修・整備され、花巻市の宮沢賢治記念館にある。ヨーヨー・マも弾いたのだという。いつか実際に観てみたい。

●参照

ジョバンニは、「もう咽喉いっぱい泣き出しました」

6輌編成で彼岸と此岸とを行き来する銀河鉄道 畑山博『「銀河鉄道の夜」探検ブック』

小森陽一『ことばの力 平和の力』

吉本隆明のざっくり感

2年前に観た土田ヒロミさんの写真展『フクシマ2』では、原発事故の被災地である福島を撮った写真のスライドショーとともに、東北の民謡が流されていた。妙に強い印象があって、あとで調べてみると、福島県民謡「相馬二遍返し」であり、美鵬成る駒という唄者の声なのだった。

最近、この音楽でピアノを弾き、和声付けを行っている中村力哉さんから、ライヴとCDのご案内をいただいた。ちょうど繁忙期で時間がまったく捻出できずライヴには行けなかったのだが、CDは届いてから繰り返し聴いている。ユニット名は「あわいびと」、タイトルは『ひと粒のちから―里景色―』(AWAI Records、2015年)。

まあ、生きていればまた機会だってあるだろう。

美鵬成る駒(唄、和太鼓、三味線)

佐藤錦水(尺八、篠笛、唄囃子)

中村力哉(和声付け、ピアノ、鍵盤ハーモニカ、タブラ、唄囃子)

「和声付け」がこの音楽のひとつの肝である。ご本人の解説によれば、ハーモニー(和声)という要素を持たない単旋律音楽である日本の民謡に、元の姿を壊さないようにして和声を付けていくこと。これによる響きと声の強さとが印象に残った理由だったか。そういえば、沖縄民謡にも、モダンサウンドとのチャンプルーの例がいくつもある。

「相馬二遍返し」はやはり素晴らしい。差し挿まれる囃子の間で、美鵬成る駒が「花は相馬で、実は伊達に」と朗々と唄う。透き通るような「ハァ」という掛け声も、コブシもいい。

他の唄も面白いのだが、とりわけ愉快な「九十九里大漁木遣り唄」(これだけ東北ではなく千葉の民謡)。「ハ、ナンダコリャ」と囃子がいちいち入って吹き出しそうになってしまう。アレンジもサンバ風で愉快。そして「小原庄助さん」で有名な「会津磐梯山」。朝寝朝酒朝湯で身上を潰してはいけません。「ハァモットモダー、モットモダ」と囃されても困る。道楽で身を持ち崩さぬようにせねば。

震災と原発事故から5年。

ツァイト・フォト・サロンで、橋本照嵩『琵琶法師 野の風景』を観る。

70年代後半に撮られた、東北の蛇売りのお婆さん、熊本の琵琶法師。いまからみると際立った商売人や芸人だけでなく、そこに居るひと。藪や草叢の写真と同様に、否定しようもなくそこに居た存在である。それが焼き付けられたイコンとなって残っていることの何て不思議なことか。

橋本さんが在廊しておられたので、少し話をした。多くはニコンFに24mmの広角レンズで撮られていること。Tri-Xを使い、ISO400または場所によって増感していたこと。当時のバライタ紙(3号や4号を使用)は銀が多かったのか、薄かったこと。フィルターワークだけで、現在の多階調バライタ紙が持つ能力を引き出しおおせているか疑問だということ。いまはデジタルを使っているということ。木村伊兵衛のネガは向こう側が見えるほど薄かったということ。

今回の写真展に合わせて出された写真集『叢』を購入し、署名いただいた。これを紐解くと、まさに、あるがままの叢のように、「どうしようもなく存在している」ということが、そのまま謎として提示されているように思える。

●参照

橋本照嵩『瞽女』

吉村昭『高熱隧道』(新潮文庫、原著1967年)を読む。

有名な「黒四」の前に、富山県の黒部川に「黒三」(黒部川第三水力発電所)が建設された。1936年着工、1940年完工・運転開始。今はない日本電力が複数の土建会社に発注して建設させたものであり、秘境ゆえ、ダム建設の資材を運搬するためのトンネル掘削が必要であった。

この掘削工事が難物だった。温泉湧出地帯のため、岩盤温度は次第に上がっていき、最高160℃以上にも達した。そこで掘削しダイナマイトを仕掛けるのは人夫であり、熱中症や火傷で次々と亡くなっていった。ダイナマイトを発破させる前に、自然発火して多くの犠牲者を生みもした。また、越冬期には「泡雪崩」(ホウ雪崩)が起き、衝撃力で、鉄筋コンクリートの宿舎がそのまま山を越えて600mも吹き飛ばされた(!)。

施主や技師はとにかく貫徹させたいという狂える一念。人夫は命と引き換えに得られる高額の日当。そして国は、戦争遂行に電力をなんとしても必要とした。事故が起きるたびに、富山県と富山県警は何度もやめさせようとしたが、犠牲者たちに天皇のご下賜が出ると、すべては一転して抑止力がなくなった。文字通りの狂気である。

戦後は、戦争遂行のためではなく、経済発展のために電力を必要として、やはり多くの犠牲者を出して「黒四」が作られた。そちらは美談にさえなっているが、もちろん、構造は同じである。熊井啓『映画「黒部の太陽」全記録』によれば、「黒三」では多くの朝鮮人労務者が使われたというが、そのことは吉村昭の小説には出てこない。そして、石原裕次郎が演じる映画の主人公の父親は、「黒三」において朝鮮人労務者を強制的にこきつかったという設定であったところ、その描写を削れという抗議があったのだという。なお、『黒部の太陽』は、巨大ダム造りを進めるプロパガンダとして、各河川の漁協説得に使用された歴史を持つ。

つまるところ、「黒三」と「黒四」とは一続きの歴史として捉えるべきか。

高橋哲哉・徐京植編著『奪われた野にも春は来るか 鄭周河写真展の記録』(高文研、2015年)を読む。

「3・11」のあと、鄭周河(チョン・ジュハ)という韓国の写真家が、福島の被災地に入った。もとより、韓国においても多く稼働している原発のある街において、その風景や人びとのたたずまいから、抑圧された不安や「徴候」のようなものを撮っていた写真家である。したがって、「3・11」の直後には、事故そのものを取材・報道するスタンスではないために、福島に行くことについてのためらいがあったようだ。

写真家が撮ったものは、主に、福島の美しい風景であった。もちろん、事故を明に暗に示すものは写し込まれている。もぎ取られないまま凍り付いた柿。グラウンドの一角に積み上げられた土(それは朝鮮学校であるがために当初除染の予算がまったく出なかったという)。しかし、美しい風景も、原発事故の傷跡も、原発事故そのもののことを知らされなければ、ただの風景写真の要素となってしまう。

本書は、2013年から14年にかけて、日本を巡回した写真展の各地において行われたトークショーの記録である(わたしは写真展を、沖縄の佐喜眞美術館で観た)。その場においても、テキストがアートの解釈を方向付けることについての議論が多くなされている。写真家は、写真の一葉一葉にテキストが付されることを、写真の力を削ぐものだとして否定する。このアート論に関する答えはない。人間はことばそのものであり、印刷されたテキストという単なることばの一形態を特別視して、それがアートに重なることの意味を論じることはあまり意味のあることとは、わたしには思えない。ことばと、ことばを超える存在との往還こそがアートだと考えてよいのではないか。

写真群に冠されたタイトルは、「奪われた野にも春は来るか」。日本に侵略されていた時代の朝鮮の詩人・李相和(イ・サンファ)の有名な詩である(朝鮮族の友人に訊いたところ、誰もが知っている詩だといって諳んじてくれた)。かつて日本が外部に行った植民地支配と、原発立地、さらには基地建設という内的な植民地主義とを同列に位置づけることは可能なのかということが、トークショーの別のテーマでもあった。そこでの語りの中から見えてきたことは、構造が一見似ているからといって別々のことであること、「苦痛の連帯」などと美しいことばを軽々しく言うことなどできないこと、それらを前提としつつも、われわれは「比喩しなければならない」ということ、マジョリティが発することばはマジョリティのものでしかありえないこと。

そして歴史を知らなければ、思考に限界を設けてしまうであろうこと。福島についていえば、かつて、南相馬市に200mの無線塔があったという。関東大震災(1923年)の2年前に完成し、非常に建設の難しい鉄筋コンクリート造りであった。その危険な作業には、死刑囚と朝鮮人が使われた。あるいはまた、戦時中、原爆に用いるためのウラン採掘の試みが、石川町で行われていた(保阪正康『日本原爆開発秘録』に詳しい)。単純な物語はそうした多くの史実によって、絶えず解体しなければならないということである。

●参照

鄭周河写真展『奪われた野にも春は来るか』

鄭周河写真集『奪われた野にも春は来るか』、「こころの時代」

徐京植、高橋哲哉、韓洪九『フクシマ以後の思想をもとめて』

高橋哲哉『犠牲のシステム 福島・沖縄』

高橋哲哉『デリダ』

高橋哲哉『記憶のエチカ』

徐京植のフクシマ

徐京植『ディアスポラ紀行』

岡村幸宣『非核芸術案内』

2度目の富山などと書くとANAの機内誌のようだが、2度目の富山。前回食べることができなかった「富山ブラック」というご当地ラーメンを、試してみなければならない。そんなわけで、仕事仲間推薦の「西町大喜」に行ってきた。

確かに黒い。しかもかなりの胡椒がかかっている。そして食べてみると、色から想像するよりも遥かに塩辛い。テーブルにはレンゲが置いていないが、それも当然である。スープを飲んだら喉が猛烈に渇いてしまう。

調べてみると、肉体労働向けに塩分を増やしたのだというが、いまでは、「白飯と一緒に食べるためのおかず」という存在意義がありそうだ。実際に、他のお客さんは当然のように白飯を一緒に注文していた。そうすればよかった。

醤油と鶏ガラ出汁の黒いラーメンといえば、京都の「第一旭」やその隣の「新福菜館」を思い出す。それらは一杯目から旨いと思えるラーメンだったが、富山ブラックはすぐには慣れない。少なくともあと2回は試してみなければならない。

京都の「新福菜館」

●参照

旨い富山

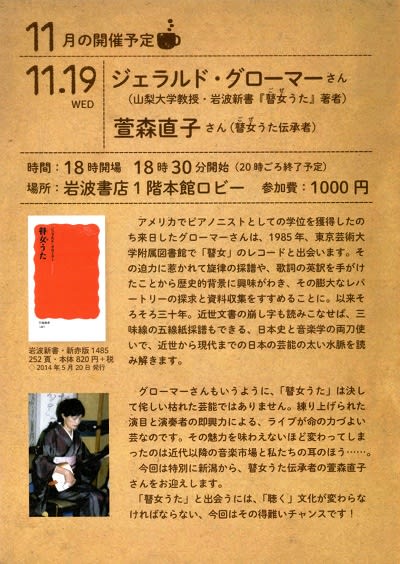

岩波書店の「岩波Book Cafe」という場で、『瞽女うた』を書いたジェラルド・グローマーさんと、越後瞽女うたの伝承者である萱森直子さんのトークがあるというので、足を運んだ。(実は、7月に開催予定だったのだが、大雨で延期になっていたのだ。)

グローマーさんによると、今回の著作で強調したかったことは3つ。今では新潟だけに歌が残されているものの、瞽女(ごぜ)と呼ばれる人は新潟だけではなく、甲府、静岡、長野、岐阜、名古屋、千葉、九州、北海道などあちこちにいたこと(ただ、関西には資料がなく、また、東北ではむしろイタコなどの宗教者になってしまうという)。歴史を検証したかったこと。社会学的・文学的な研究対象としてではなく、音楽そのものの魅力を見出していること。

瞽女は、「御前」から由来しているように、差別用語ではない。しかし、社会の底辺にあって、年中旅をする障害者として、しばしば差別の対象になってきた。それに抗するための手段が組織化であり、スケジューリング、相互扶助、歌の伝承といった機能があった。彼女たちは、毎年同じ時期に同じ町にあらわれ、芸を披露した。

歌にも不思議な面があって、主に旋律は同じだが歌詞が次々に変わるといった特徴もあった。たとえば、お祝いの席においてや稲の苗に向かって歌った口説(くどき)のひとつ「正月祝口説」は、悲惨なる「心中口説」と同じメロディーであったという。

こういった特徴や、節回しの長さが不定形であることを含めて、萱森さんは、「形のないもので完成形がないが、間違いはある」と表現した。実際に、何曲か萱森さんが歌ってくれたが(「瞽女松坂」、「雨降り歌」、「正月祝口説」、「祭文松坂」の「石堂丸」)、確かに旋律がなんとも表現しがたいものだ。聴いていると、吸い込まれてしまいそうである。

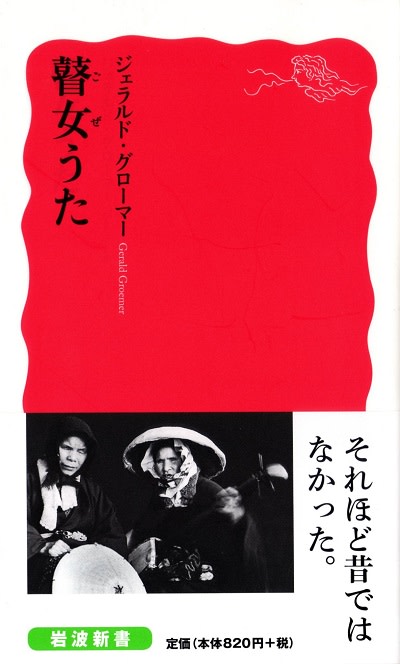

ジェラルド・グローマー『瞽女うた』(岩波新書、2014年)を読む。

瞽女(ごぜ)とは、盲目の女性旅芸人であり、つい最近まで存在した。新潟に多かったのは事実ではあるが、九州や中国にもいた。その印象は、消えゆく瞽女の記録を残そうとした地域が新潟であり、また、篠田正浩の映画『はなれ瞽女おりん』によるところも大きいという。

本書は、瞽女の活動や、その変遷を詳しく追っている。知らないことばかりでとても興味深い。

江戸初期には、三味線を手にして人びとの家や宴の場で唄を披露し、謝礼を受け取る方法ができあがっていた。不幸にして盲目になってしまった者たちは、瞽女という生業を行うために家族的な集団となり、芸を次々に伝えていった。芸のネタは、地方によって異なる民謡、三味線や琴の芸能、僧の尺八、仏教の説話、ゴシップ的な語りなど多様であった。おそらく、そういった有象無象を吸収して、独自の世界を創りあげていったのだろう。

とは言え、アナーキー、自由に発展させるばかりの芸能ではなかったようだ。ちょっとやそっとでは覚えられない長い唄物語などは、個人の裁量や工夫で変更することが許されないものであった(集団から放逐された「はなれ瞽女」などはその限りではない)。そういった縛りの下で、唄い方は各々の個性を発揮していたという。

芸と引き換えの謝礼だけではなく、村などからの公的な扶持制度によって、経済的に成り立っていた面もあった。しかし、明治に入り、近代という管理システムと経済産業システムが押し寄せてくる。そのようなシステムの中では、定住せず、管理対象になりにくく、また公序良俗を乱すとみなされる瞽女は、次第に行き場を失っていく。盲目の子をイエの外に出すことも、倫理的でないとされた。そして、資本による消費音楽がエンターテインメントの主流となると、もはや、人びとは娯楽として瞽女の芸を求めなくなっていった。

時代の要請とはいえ、文化は、芸能は、それでいいのだろうか、という現代社会への批判が、本書のメッセージでもある。

篠田正浩『はなれ瞽女おりん』(1977年)を観る。

瞽女(ごぜ)とは盲目の女旅芸人。そして、はなれ瞽女とは、瞽女に禁じられている男との関係を持ってしまったために、仲間から追放され、ひとりで旅をしなければならない瞽女。

主人公の瞽女・おりん(岩下志麻)は、目が見えないために、あまりにも酷な生活を強いられる。ある日から、おりんは、陸軍の脱走兵(原田芳雄)と心を通わせ、一緒に、柏崎や長岡で旅をすることになる。やがて陸軍の捜索の手がのび、男は捕らえられる。救いようのない物語である。

撮影は、名カメラマン・宮川一夫による。おりんが初潮を迎え、雪の上に赤い血を落とす、それが紅い花になる(誰かがつげ義春を読んでいたのだろうか?)。また、夕刻、しゃがむおりんの肩に、花びらが舞い落ちる。目を奪われる、さすがの名人芸だ。