アメリカは今、名優であり実は怪優だったロビン・ウィリアムズが首を吊って自決したニュースで溢れています。

ここワシントンDCからは、オバマ大統領が哀悼の長文コメントを出しました。

ハリウッドスターの死に、現職大統領が公式声明を出すというのは、ぼくは初めて見ました。

(The Economist のHPからお借りしました )

この自決は、ぼくがワシントンDCに来てまもなくに起きましたが、正直、驚きませんでした。

ふだんのあの悲しそうな眼を見れば、この帰結に驚かないひとは、ほんとうはアメリカ、日本を問わず、ぼくだけでもないでしょう。

アメリカのテレビ各局のニュースでは、ロビン・ウィリアムズのプールのある豪邸、ペットの笑う猿、三人目の奥さまと手を繋ぐ、死の前日らしい散歩の写真、そして同じ眼をしている子供の頃の写真などが一斉に報じられています。

どんな名声があっても、どんな愛情があっても、このひとは悲しかったのだろうと伝わってきます。

予定調和の脚本、監督、俳優の残念ながら多い日本の映画界に、こんな怪優がいたらと、以前から羨ましく思っているほど凄いひとでした。ただ、見ているとちょっとだけ、こちらも辛いことがありました。

アメリカの報道は、例によって「重度の鬱病だった」と第一報から伝え、日本の報道はネットで見る限り、それで片付ける傾向もあります。

ただ当地の報道で「さすがだな」と思うのは、ホテルの部屋でパソコンに向かって仕事をしていた現地時刻の真夜中に、つまりアメリカ人があまり視てはいない時間帯に「ユーモアの背後の深い闇」という報道があったことです。

そう、ロビン・ウィリアムズはユーモアのスーパー得意な俳優でもあり、だからこそ、ぼくは怪優とも思っていました。

そのユーモアは、深きも深い闇があってこそだったのだと、彼の自害で、物書きのひとりとしてのぼくに、はっきり伝わったのは、不肖ぼくにとっては大きな出来事です。

報道の使命というものも、改めて考えさせられました。

日本での報じ方で申せば、まるで予定稿のように記者がすらすら書いたであろう記事をネットを介して読みました。「名声の蔭でアルコール中毒とクスリ漬けに苦しんでいた。ハリウッドとアメリカ社会ではいま、アルコールとドラッグに再び関心と懸念が強まっている」という記事です。

記者時代の経験からして、デスクが何を望み、熟練の記者がどうやって応えたか、それらの手つきが見えるような記事でした。

そのとおり、ロビン・ウィリアムズもアルコールとクスリで施設入りがありました。

しかし、それが自決のほんとうの原因ですか?

裕福な家庭に生まれ、まことに例外的な成功にも恵まれた彼がなぜ、アルコールとクスリなのか。

そこにこそ自害の原因があり、アルコールとクスリは原因であるよりも自決そのものと同じく「結果」なのに、この書き慣れた記事はまるで人間の眼を逆に、真実から逸らせるかのようです。

すこしばかり厳しすぎますか?

ロビン・ウィリアムズの自害のあと、往年の大女優のローレン・バコールが、対照的に天寿を全うするように亡くなりました。

あのハンフリー・ボガートと最期まで添い遂げたひとですね。

(Ronald Grant Archive / Mary Evansからお借りしました)

この女優は、ぼくの母とほぼ同年配です。

先日、ぼくの誕生日の誕生時刻に正確に合わせて天寿を終えた母がよく、その存在感の大きさを口にしていた女優でしたから、ぼくの子供の頃の記憶にあります。

母は、ぼくの背骨を造ってくれたひとです。

そしていちばん偉大だったのは、最期の瞬間近くまで、生への執念、生きる意思、おいしいものを食べようとする意志の力を喪わなかったことではないかと、いま、気づきました。

新刊の「死ぬ理由、生きる理由 英霊の渇く島に問う」(ワニプラス)が書店に並び始めて思うのは、自分で付けたこのタイトルの深淵です。

自分で深淵などと言うのは、ほんらいならば、あまりに僭越です。

しかし、 この書は、途中までタイトルに苦しみ、自分で書いたタイトル候補を、出張先のホテルのバーで同行秘書Mに見せて意見を聴いているうちに、自分でも不承不承(ふしょうぶしょう)ながら仮決めしたものです。

その時点では、おのれとして、まだ納得できていなかった。

けれども、苦しかったこの本の執筆を続けるうちに、自分の中でも「これしかない」と確信していったタイトルでした。

いまワシントンDCは8月13日の夜中3時20分頃です。

きのう烈しい雨を窓越しに見つつワーキングランチを共にしたアメリカの人物は、日本語もかなり分かる人なので今回の出張で初めて日本語で議論しながら、この新刊に日本語でサインして贈りました。

彼は、ちょっと怪しいアクセントと発音で「死ぬ理由…生きる理由…」と不思議そうにタイトルを声に出しました。

編集者からの連絡によると、新刊は発行の初日に全国の紀伊国屋書店で50冊を超えて、読者が求めていったそうです。

売れないノンフィクション分野の本にしては、驚きの数です。

しかし、ぼくはこうやって講演を元にした本を、二度とは出さないかもしれません。

あまりに苦しかった。

物書きにとって、本は、おのれの子供のようであり、友のようでもあります。

それが世に出ていま、いちばん嬉しかったのは「ほんとうに航海を一緒に体験しているように読める」という読後感が、どっと沢山、寄せられたことです。

そうなるように力を尽くして書き、写真を選びに選び抜き、キャプション(写真説明)を書きながら、胸のうちで「そんな、航海の追体験なんて、紙の上で簡単にできるはずもない」という絶望感というか無力感というか、それらに襲われつつ、「ここで諦めちゃ駄目だ」とおのれに言い聞かせて、ようやく脱稿と、出版にたどり着いたからです。

いちばん悲しかったのは「講演録の部分があるのだから、手抜きだ」という言及があったことです。

今のところ、それはただお一人の方ですし、その方も、むしろそう考えつつ航海を追体験しての感動を語ってくれていますから、何もその方の反応に、まさか問題はありませぬ。感謝しています。

ただ、実際の執筆と作業は、手抜きの正反対でしたから、二度と講演に基づく本は書きたくないとも考えてしまいます。

このことは、出版の1か月近く前の7月19日、それはぼくの理解者の誕生日に、この地味ブログで触れました。

ちょっと異例ですが、その部分を下に再掲します。関心がある人だけ読んでください。

…小説新作が終わり、「祖国が甦る」の執筆再開も完結したら、映画の本も書いてみたいですね。それと一緒に、クルマの本、旅の本、スポーツの本も書きたいのです。

ほんとは、シンクタンクの社長なんて、やってる場合じゃないんだけどなぁ。

(以下、7月19日のエントリーの一部だけを再掲)

▼ぼくはこれだけ毎日、講演をしていて、講演の内容を主とする本を出すのは初めてです。

実は、「講演を収録した本を出したい」という出版社や編集者からのオファーはとても多い。

しかしすべて、お断りしてきました。

なぜか。

今回のように、あまりにも大変すぎる作業になると、分かっているからです。

これは、出版社や編集者の常識とは真逆なのですね。

「青山さんは、作家も本職だけど、ほかの本職、そしてまさしく講演など本職ならざる仕事がとても多い。時間が無いでしょう? だから講演をそのまま本にしませんか」というオファーが、さまざまな出版社、編集者から来ます。

ちなみに、青山千春博士も同じことを言います。「社長は時間が無いのだから、講演をそのまま本にすれば?」と。

ぼくにとって、これが違うのです。

講演は話し言葉です。

文章とは本質的に違うので、文法をやや外していたり、話の途中で方向転換があったり、同じ事実の表現でも、その場の聴衆の眼を見ながら、柔らかくしたり堅くしたり、省略したり材料を増やしたりします。

むしろこれが、講演、話し言葉の醍醐味ですね。

しかし書籍は、あくまで文章です。

ぼくの本である以上は、ぼくが一字一句、永遠に刻みつけていく「文字による彫刻」です。

したがって、講演の起こしを本にしていくとき、すでに行った講演そのものを変えないように、文法を微妙に正したり、方向転換をモデレート(穏やか)にしたり、事実関係を確認したり、非常に微妙な作業を、一行一行、延々と続けることになるのです。

▼つまり、ぼくの場合は、最初から文章を新しく書きおろしていく方が、講演録に手を入れるより、ずっと楽、時間も取らないのです。

かつて一度、講演をもとにした本を出そうとして、あまりも消耗するので、それを途中でやめ、最初から新しく文章を書いていって本にして出版しました。

それ以来、講演を本にするオファーは全部お断りしてきたのでした。

世の中には「どうせ講演なんだから」と、そのまま本にしてしまう人はたくさん居ます。

それはそのひとの生き方なので、批判はしません、。

しかし、ぼくの生き方とは違います。

▼今回はなぜ、引き受けたか。

そのまさしく講演で、硫黄島の英霊の方々について話す時間がどんどん無くなっているからです。

終わらない福島原子力災害、規制緩和だけに傾いていくアベノミクス、移民への油断ならない動きが続く政治家、官僚やメディア、中韓のエスカレートする反日、自民党の腐った部分がのしかかってくる第二次安倍政権、そして直近ではマレーシア航空機撃墜のような突発的な大事件も次々に起きます。

こうしたことを取りあげていくうちに、講演時間が過ぎていってしまいます。

だからこそ自主開催で開いている、時間を5時間前後も確保している独立講演会は別です。

しかし一般の講演では、今のぼくは講演が終わるたびに、硫黄島の英霊や、白梅の少女たちの話が出来なかったと落ち込むことが多いのです。

新刊は、これに何とか、ひとつだけでも救いの灯火をともそうとするものです。

思いがけず硫黄島へのクルーズに招かれ、船内放送を合わせると4回も、硫黄島に絞った講演をし、その講演の最後には、これまで明らかにしてこなかった白梅のある真実も話しました。

ですから、これを本にして残し、一人でもこの話に触れていただくと、硫黄島の英霊と白梅の少女が、わずかにでも、ほんのささやかに、報われることに繋がると考えたからです。

それを69回目の夏、敗戦の日に、世に問いたかった。

(部分再掲の終わり)

ここワシントンDCからは、オバマ大統領が哀悼の長文コメントを出しました。

ハリウッドスターの死に、現職大統領が公式声明を出すというのは、ぼくは初めて見ました。

(The Economist のHPからお借りしました )

この自決は、ぼくがワシントンDCに来てまもなくに起きましたが、正直、驚きませんでした。

ふだんのあの悲しそうな眼を見れば、この帰結に驚かないひとは、ほんとうはアメリカ、日本を問わず、ぼくだけでもないでしょう。

アメリカのテレビ各局のニュースでは、ロビン・ウィリアムズのプールのある豪邸、ペットの笑う猿、三人目の奥さまと手を繋ぐ、死の前日らしい散歩の写真、そして同じ眼をしている子供の頃の写真などが一斉に報じられています。

どんな名声があっても、どんな愛情があっても、このひとは悲しかったのだろうと伝わってきます。

予定調和の脚本、監督、俳優の残念ながら多い日本の映画界に、こんな怪優がいたらと、以前から羨ましく思っているほど凄いひとでした。ただ、見ているとちょっとだけ、こちらも辛いことがありました。

アメリカの報道は、例によって「重度の鬱病だった」と第一報から伝え、日本の報道はネットで見る限り、それで片付ける傾向もあります。

ただ当地の報道で「さすがだな」と思うのは、ホテルの部屋でパソコンに向かって仕事をしていた現地時刻の真夜中に、つまりアメリカ人があまり視てはいない時間帯に「ユーモアの背後の深い闇」という報道があったことです。

そう、ロビン・ウィリアムズはユーモアのスーパー得意な俳優でもあり、だからこそ、ぼくは怪優とも思っていました。

そのユーモアは、深きも深い闇があってこそだったのだと、彼の自害で、物書きのひとりとしてのぼくに、はっきり伝わったのは、不肖ぼくにとっては大きな出来事です。

報道の使命というものも、改めて考えさせられました。

日本での報じ方で申せば、まるで予定稿のように記者がすらすら書いたであろう記事をネットを介して読みました。「名声の蔭でアルコール中毒とクスリ漬けに苦しんでいた。ハリウッドとアメリカ社会ではいま、アルコールとドラッグに再び関心と懸念が強まっている」という記事です。

記者時代の経験からして、デスクが何を望み、熟練の記者がどうやって応えたか、それらの手つきが見えるような記事でした。

そのとおり、ロビン・ウィリアムズもアルコールとクスリで施設入りがありました。

しかし、それが自決のほんとうの原因ですか?

裕福な家庭に生まれ、まことに例外的な成功にも恵まれた彼がなぜ、アルコールとクスリなのか。

そこにこそ自害の原因があり、アルコールとクスリは原因であるよりも自決そのものと同じく「結果」なのに、この書き慣れた記事はまるで人間の眼を逆に、真実から逸らせるかのようです。

すこしばかり厳しすぎますか?

ロビン・ウィリアムズの自害のあと、往年の大女優のローレン・バコールが、対照的に天寿を全うするように亡くなりました。

あのハンフリー・ボガートと最期まで添い遂げたひとですね。

(Ronald Grant Archive / Mary Evansからお借りしました)

この女優は、ぼくの母とほぼ同年配です。

先日、ぼくの誕生日の誕生時刻に正確に合わせて天寿を終えた母がよく、その存在感の大きさを口にしていた女優でしたから、ぼくの子供の頃の記憶にあります。

母は、ぼくの背骨を造ってくれたひとです。

そしていちばん偉大だったのは、最期の瞬間近くまで、生への執念、生きる意思、おいしいものを食べようとする意志の力を喪わなかったことではないかと、いま、気づきました。

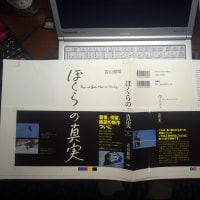

新刊の「死ぬ理由、生きる理由 英霊の渇く島に問う」(ワニプラス)が書店に並び始めて思うのは、自分で付けたこのタイトルの深淵です。

自分で深淵などと言うのは、ほんらいならば、あまりに僭越です。

しかし、 この書は、途中までタイトルに苦しみ、自分で書いたタイトル候補を、出張先のホテルのバーで同行秘書Mに見せて意見を聴いているうちに、自分でも不承不承(ふしょうぶしょう)ながら仮決めしたものです。

その時点では、おのれとして、まだ納得できていなかった。

けれども、苦しかったこの本の執筆を続けるうちに、自分の中でも「これしかない」と確信していったタイトルでした。

いまワシントンDCは8月13日の夜中3時20分頃です。

きのう烈しい雨を窓越しに見つつワーキングランチを共にしたアメリカの人物は、日本語もかなり分かる人なので今回の出張で初めて日本語で議論しながら、この新刊に日本語でサインして贈りました。

彼は、ちょっと怪しいアクセントと発音で「死ぬ理由…生きる理由…」と不思議そうにタイトルを声に出しました。

編集者からの連絡によると、新刊は発行の初日に全国の紀伊国屋書店で50冊を超えて、読者が求めていったそうです。

売れないノンフィクション分野の本にしては、驚きの数です。

しかし、ぼくはこうやって講演を元にした本を、二度とは出さないかもしれません。

あまりに苦しかった。

物書きにとって、本は、おのれの子供のようであり、友のようでもあります。

それが世に出ていま、いちばん嬉しかったのは「ほんとうに航海を一緒に体験しているように読める」という読後感が、どっと沢山、寄せられたことです。

そうなるように力を尽くして書き、写真を選びに選び抜き、キャプション(写真説明)を書きながら、胸のうちで「そんな、航海の追体験なんて、紙の上で簡単にできるはずもない」という絶望感というか無力感というか、それらに襲われつつ、「ここで諦めちゃ駄目だ」とおのれに言い聞かせて、ようやく脱稿と、出版にたどり着いたからです。

いちばん悲しかったのは「講演録の部分があるのだから、手抜きだ」という言及があったことです。

今のところ、それはただお一人の方ですし、その方も、むしろそう考えつつ航海を追体験しての感動を語ってくれていますから、何もその方の反応に、まさか問題はありませぬ。感謝しています。

ただ、実際の執筆と作業は、手抜きの正反対でしたから、二度と講演に基づく本は書きたくないとも考えてしまいます。

このことは、出版の1か月近く前の7月19日、それはぼくの理解者の誕生日に、この地味ブログで触れました。

ちょっと異例ですが、その部分を下に再掲します。関心がある人だけ読んでください。

…小説新作が終わり、「祖国が甦る」の執筆再開も完結したら、映画の本も書いてみたいですね。それと一緒に、クルマの本、旅の本、スポーツの本も書きたいのです。

ほんとは、シンクタンクの社長なんて、やってる場合じゃないんだけどなぁ。

(以下、7月19日のエントリーの一部だけを再掲)

▼ぼくはこれだけ毎日、講演をしていて、講演の内容を主とする本を出すのは初めてです。

実は、「講演を収録した本を出したい」という出版社や編集者からのオファーはとても多い。

しかしすべて、お断りしてきました。

なぜか。

今回のように、あまりにも大変すぎる作業になると、分かっているからです。

これは、出版社や編集者の常識とは真逆なのですね。

「青山さんは、作家も本職だけど、ほかの本職、そしてまさしく講演など本職ならざる仕事がとても多い。時間が無いでしょう? だから講演をそのまま本にしませんか」というオファーが、さまざまな出版社、編集者から来ます。

ちなみに、青山千春博士も同じことを言います。「社長は時間が無いのだから、講演をそのまま本にすれば?」と。

ぼくにとって、これが違うのです。

講演は話し言葉です。

文章とは本質的に違うので、文法をやや外していたり、話の途中で方向転換があったり、同じ事実の表現でも、その場の聴衆の眼を見ながら、柔らかくしたり堅くしたり、省略したり材料を増やしたりします。

むしろこれが、講演、話し言葉の醍醐味ですね。

しかし書籍は、あくまで文章です。

ぼくの本である以上は、ぼくが一字一句、永遠に刻みつけていく「文字による彫刻」です。

したがって、講演の起こしを本にしていくとき、すでに行った講演そのものを変えないように、文法を微妙に正したり、方向転換をモデレート(穏やか)にしたり、事実関係を確認したり、非常に微妙な作業を、一行一行、延々と続けることになるのです。

▼つまり、ぼくの場合は、最初から文章を新しく書きおろしていく方が、講演録に手を入れるより、ずっと楽、時間も取らないのです。

かつて一度、講演をもとにした本を出そうとして、あまりも消耗するので、それを途中でやめ、最初から新しく文章を書いていって本にして出版しました。

それ以来、講演を本にするオファーは全部お断りしてきたのでした。

世の中には「どうせ講演なんだから」と、そのまま本にしてしまう人はたくさん居ます。

それはそのひとの生き方なので、批判はしません、。

しかし、ぼくの生き方とは違います。

▼今回はなぜ、引き受けたか。

そのまさしく講演で、硫黄島の英霊の方々について話す時間がどんどん無くなっているからです。

終わらない福島原子力災害、規制緩和だけに傾いていくアベノミクス、移民への油断ならない動きが続く政治家、官僚やメディア、中韓のエスカレートする反日、自民党の腐った部分がのしかかってくる第二次安倍政権、そして直近ではマレーシア航空機撃墜のような突発的な大事件も次々に起きます。

こうしたことを取りあげていくうちに、講演時間が過ぎていってしまいます。

だからこそ自主開催で開いている、時間を5時間前後も確保している独立講演会は別です。

しかし一般の講演では、今のぼくは講演が終わるたびに、硫黄島の英霊や、白梅の少女たちの話が出来なかったと落ち込むことが多いのです。

新刊は、これに何とか、ひとつだけでも救いの灯火をともそうとするものです。

思いがけず硫黄島へのクルーズに招かれ、船内放送を合わせると4回も、硫黄島に絞った講演をし、その講演の最後には、これまで明らかにしてこなかった白梅のある真実も話しました。

ですから、これを本にして残し、一人でもこの話に触れていただくと、硫黄島の英霊と白梅の少女が、わずかにでも、ほんのささやかに、報われることに繋がると考えたからです。

それを69回目の夏、敗戦の日に、世に問いたかった。

(部分再掲の終わり)