前回(→こちら)の続き。

1983年の新人王戦準決勝。

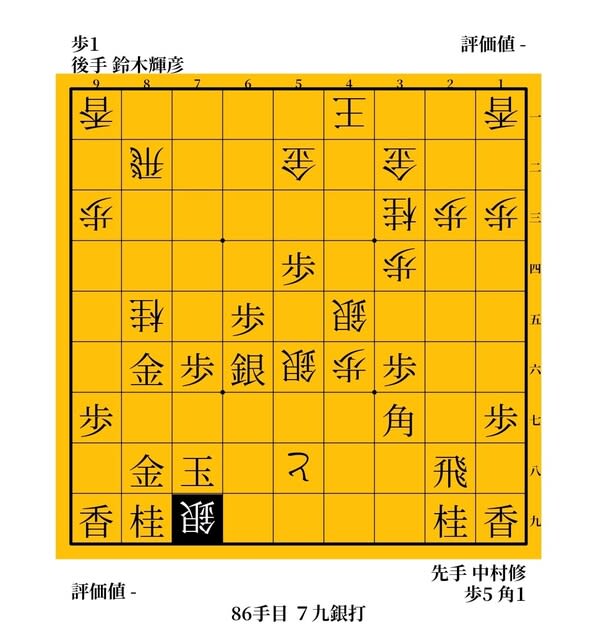

中村修六段と鈴木輝彦六段の一戦。

鈴木の筋のよい攻めに、中村は受け一方に立たされる。

横からは銀と、と金が、タテからは飛車と桂馬がせまっており、先手玉はいかにも危なく見える。

なにか後手からいい手がありそうだが、その通り、この局面で鈴木は決め手を放つ。

△79銀と打つのが、寄せのお手本のような手。

△69銀や△67銀打は「王手は追う手」の見本で、絶対やってはいけないが、この銀こそは、

「玉はつつむように寄せよ」

という見事な形。

次、放置すれば△67銀成と飛びこんで、▲同玉は、△68銀成までの詰み。

かといって、△67銀成に▲87玉と逃げるようでは、△88銀成と金を取ってから△66成銀くらいで受けなし。

▲78金くらいしかないが、△66成銀と銀を取っておくくらいでも、次の△77歩が激痛で試合終了。

鈴木輝彦も「間違いなく勝ち」と確信していたが、さもあろう。

どう見たって、先手に受けがない。

とりあえず▲75銀と出て、一回はしのぐが、これがいかにも力がない手というか、△67銀成からの詰みを、▲66に逃げられる形にして防いだだけ。

策のない、ただの延命のように見える。鈴木は△67銀成と捨てて、▲同玉に△88銀成と取る。

△57金の詰みを防いで、▲58飛と、と金を払うが、そこで△47歩成として、きれいな飛車角両取り。

▲88飛しかなく、△37と、と角を取られて、これまたしょうがないと▲85金と桂をはずしてがんばる。

この局面が、クライマックス。

後手の鈴木が先行し、その間中村は、しょうがないしょうがないの連続で、ただただ受け続けただけだ。

その間、鈴木にきらめくような妙手も飛び出し、中村はサンドバッグ状態。

特に頑強な受けや、相手を惑わせる魔術めいた手もなかった。

ところがなんと、この局面はすでに先手の勝ちなのである。

はえ? そんなことあるの?

と信じられないところだが、これが本当に、中村勝ちは動かないのだ。

後手からは、様々な攻め筋がある。

本譜の△57金からはじまって、△56角、△87歩、△79角、△66歩、△56銀などなど。

しかも、どれを選んでも勝てそうなのに、実際のところはどれを選んでも負け。

そう、中村は中盤から攻められまくって「しょうがない」という手を指さされていると見えたのは錯覚だった。

それどころか、中村は

「この攻めは受け切り勝ち」

完全に見切っていたからこそ、あのサンドバッグ状態でも平気な顔をしていたのだ。

とはいえ、それにしても、信じられないではないか。

こんなもん寄らないはずはないと、控室ではあれこれ手をつくして攻めまくるが、すべてしのがれている。

メンバーは当時、順位戦でノンストップ昇級を続けていた田中寅彦七段(この年A級にもあがる)や、あの佐藤康光九段にも大きな影響をあたえ、「控室の主」として君臨していた、室岡克彦四段など。

今でいえば、近藤誠也や青嶋未来のような、将来有望な若手ばかりだ。それがよってたかってつぶしにかかって、どうにもならない。

みなムキになって、2時間以上つついたが、やはり先手がどうやっても勝つ。

ついには、この将棋を取材していた河口俊彦八段が音をあげて、

「将棋とはこんなにも受けが利くものかと、驚くより呆れてしまった」

これには感嘆することしきり。

これぞ、中村修の将棋だ。

「変な手をやってくる」

と思っていたら、それが深い読みの入った手。

「どう見ても寄ってる」

という局面が、実はそうではない。

では、どこが良くて、どこが悪かったのかといえば、これまたよくわからない。

でも、最後はちゃんと中村が勝っている。

なんという将棋の作りか。これこそが、「不思議流」「受ける青春」の真骨頂である。

とはいえ、やっぱりこれは不思議な将棋である。

攻められっぱなしの上、鈴木に悪手がないどころか、△79銀のような鋭手をくらい、反撃のターンすら一度も回ってこないのに、気がついたら必勝。

中村九段は「不思議流」というキャッチフレーズに、

「思いついた普通の手を、指してるだけなんですけどねえ」

納得いってないようだったが、なにかこういう将棋を見せられると、

「問答無用で不思議」

と言わざるを得ないではないか。

(「マキ割り流」佐藤大五郎の悪力編に続く→こちら)

(中村修の喰らった大トン死編は→こちら)