前回(→こちら)の続き。

1994年末から1995年の初頭にかけて、日本列島は「七冠王」フィーバーで、湧きに湧いていた。

そこで、まずは「七冠王」までの道程を紹介しているわけだが(「七冠王」をかけた第44期王将戦に興味のある方はこちらまで飛ばしてください)、その主役である羽生善治はデビュー以来、各種棋戦で次々と優勝。

「対局数 勝率 勝数 連勝」の記録部門独占、最優秀棋士賞受賞、竜王獲得など、スーパーエリート街道を驀進していた。

その後、少しばかり挫折の時期があり、初タイトルの竜王を充実著しかった谷川浩司に奪われる。

1勝4敗というスコアもさることながら、内容的にも圧敗で

「谷川が強すぎる」

「羽生の棋界制覇はまだ先の話だ」

というアピールをゆるしてしまったが、そのダメージもなんのそので、すぐに棋王を南芳一から奪い無冠を返上する。

さらには福崎文吾から王座も奪って二冠に輝き、NHK杯と全日プロでそれぞれ2回目の優勝。

トップ選抜の日本シリーズも制するなど、相変わらずの安定ぶり。

1992年の第5期竜王戦(→こちら)では、谷川浩司竜王にリベンジマッチを挑みフルセットの末奪取。

同時に、谷川を挑戦者にむかえた棋王戦(→こちら)でも防衛で「往復ビンタ」を喰らわせる。

ここがターニングポイントとなったようで、「谷川三冠」「羽生二冠」が「谷川二冠」「羽生三冠」になったインパクトが強烈だった。

これで谷川に対して、苦手意識を植えつけたのか、続く棋聖戦でも勝ち四冠王に。

なんと運命の王将戦まで、谷川は羽生にタイトル戦でシリーズ7連敗を喫するという、信じられない偏りになってしまう。

「ナンバー2を叩け」

という、テニスのロジャー・フェデラーも実践した王者の必勝パターンを確立した羽生は、今度は同世代のライバル郷田真隆から、王位をストレートで奪い五冠王。

本人も認めるように、このあたりから周囲も

「え? 七冠王あるの?」

色めき立つが、翌年の第6期竜王戦で、佐藤康光に敗れて一歩後退。

このときの佐藤は踏みこみも素晴らしく、とても強い将棋だったから、ここで少し取り上げてみたい。

今でも憶えているのは第5局。

羽生と佐藤康光の初タイトル戦で、それぞれ先手番をしっかりキープして2勝2敗のタイ。

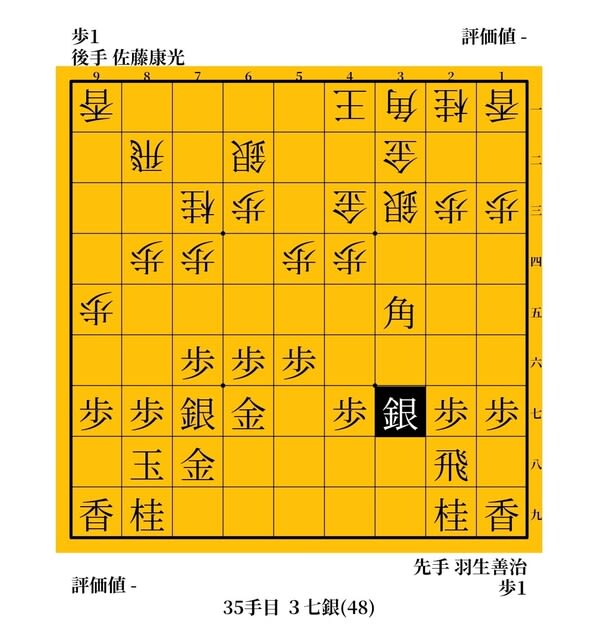

この第5局も、そのころの2人らしいガッチリとした相矢倉になって、むかえたこの局面。

まだ序盤で駒組の段階だが、実はすでに勝負所である。

テレビの解説によると、この局面はかなり研究が進んでおり、ここで△55歩と仕掛ければ、後手が指せるという結論になっていたそう。

このころ名人戦と竜王戦は1日目と2日目両方とも、朝と午後4時から6時まで、最後にダイジェストが放送されていた。

2日目の6時で終わりとか、一番ええところ見られへんやんけ!

不満タラタラだったが、まあ、そういう時代だったのである。

でだ、1日目の午後4時にテレビをつけると、画面に映ったのがこの図だった。

△55歩の解説からはじまって、あれこれやっているのだが、だんだんと妙な空気になってきたのは、佐藤七段に、まったく次の手を指す気配がないから。

将棋に長考はつきものである。ましてやそれが、持ち時間8時間の竜王戦なら。

しかしだ、それにしても長い。

次の手は、ほぼ△55歩で決まりなのである。

それでも指さない。佐藤はひたすら盤上に没入している。

解説はすべての変化を語ってしまった。雑談するにも限度がある。まさか「早く指して」とカンペを出すわけにもいかない。

今なら、こういうときメールを読んだり、おやつを食べたりできるが、そういう文化もなかった。

そもそも、手が進まないと「気まずい」のが、将棋中継の持つ最大の弱点だ。

「長いなあ」とあきれること2時間、なんと佐藤康光はそのまま1手も指さず、封じ手に入ったのだ。

羽生と佐藤康光のタイトル戦を楽しみにテレビをつけたら、なんたることか、そこから手がまったく動かなかった。

ちょっと待てーい!

果たして翌日、封じ手によって示された手は「△55歩」だった。

「それやったら、早く指せよ!」

……とは、もちろん言えないんだけど、そりゃあんまりやで康光センセ、とブツブツ言ってた私は、この後の展開を見て、その不明を恥じることになる。

なんと、この△55歩以下、佐藤康光はそのままノンストップで攻めまくって、羽生にチャンスらしいチャンスをあたえないまま、押しつぶしてしまったのだ!

これには、驚きのあまり言葉がなかった。

え? もう勝っちゃったの? と、お口あんぐりである。

あの空気を読まない大長考で、この男はすべてを読み切っていたのだ。

われわれが、呑気にあくびをしている間に、羽生はとっくに鍋に入っていた。勝負は1日目の昼すぎ、すでに着いていたのだ。

少なくとも、佐藤康光の頭の中では。

すさまじい読みの力であり、まだ駒もぶつかってないのに

「ここで仕留める」

と決意を示した、その気迫と集中力には怖気が走ったもの。

若手時代の佐藤といえば「優等生」キャラだったが、そのイメージがはじけ飛んだのが、この将棋だった。

この人は気が狂っている。優等生なんて、どこの国のパプアニューギニアや。もうムチャクチャに、カッコええやんかー!

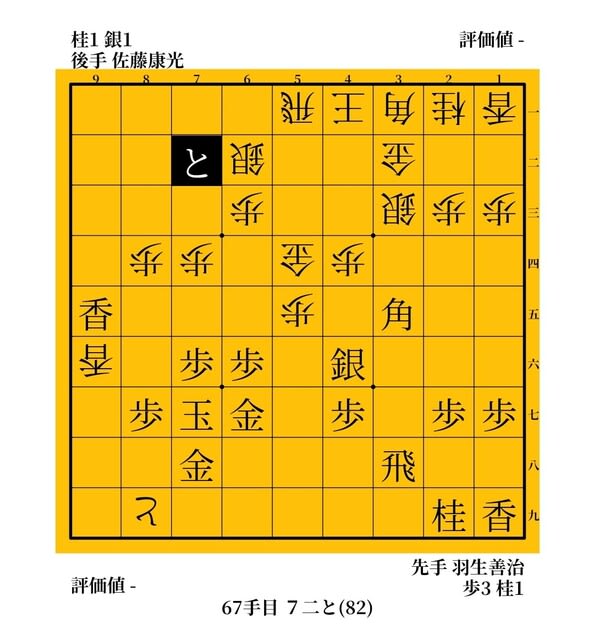

終盤も見事だった。

▲72と、とせまられ、次に▲62とと取られる形が飛車当たり。

△31の角が壁になってるのも気になるが、次の手が好手である。

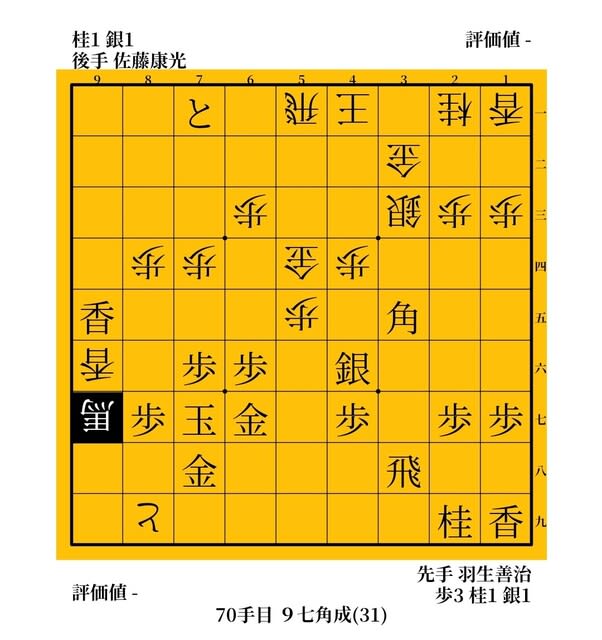

△71銀とするのが、カナ駒を1段目に引きずり降ろして威力を弱めるという、おぼえておきたい受けの手筋。

▲同と、しかないが、これでと金を使いにくくして△97角成が、敵陣にせまりながら自玉の逃げ道を開通させる、すこぶるつきに味のいい手。

見事な将棋で羽生の先手番をブレークした(こういうとき「後手番ブレーク」という人がいるが、これはテニスのサービスゲームをイメージしてる言い回しだから、先手番を「キープ」「ブレーク」が正解)佐藤康光は第6局も制し初タイトルを獲得。

大長考のド迫力といい、その腕力といい、こういうのを見ると、

「羽生も強いけど周りもすごいから、七冠とか口で言っても、そう簡単ではないか……」

という気にもさせられ、それがふつうの感想のように思われたが……。

七冠熱は少し冷めたとはいえ、現実的に「四冠王」というのは棋界制覇といっていい内容。

その勢いはおとろえることを知らず、今度はA級順位戦で勝ち星を重ね、プレーオフでまたも谷川を下して挑戦者に。

「50歳名人」で話題になった米長邦雄から名人を奪い、すぐさま五冠復帰どころか、翌年の竜王戦で佐藤康光から竜王も奪い返し(羽生はこのように失冠後すぐ奪い返すケースが多い)、とうとう六冠。

一歩後退どころか、まさかの「七冠王」にリーチがかかった。

もちろん、その間のタイトル戦はすべて防衛しているわけで、とんでもない勝ちっぷり。

そうなると注目は、当然王将戦に集まるわけで、羽生はここでも期待に応え、強豪ひしめく王将リーグを5勝1敗でフィニッシュ。

挑戦者決定プレーオフでも郷田を破って、なんと谷川王将の待つ七番勝負に上がってきてしまったのだ。

少々かけ足だが、羽生のデビューから「七冠フィーバー」まで、当時の状況はこういう感じであった。

ふつうに考えればありえない「七冠王」だが、この強さを見せられれば、もはや実現しても不思議ではない。

しかも、相手にしているのは谷川浩司、森下卓、佐藤康光、森内俊之、郷田真隆、村山聖といった、すごすぎる面々。

さらには高橋道雄、南芳一、中村修、塚田泰明、島朗ら「花の55年組」などを加えれば、史上最強クラスといえる時代だ。

ここをつるべ打ちしての結果なのだから、数字以上の偉業であり、その価値はまさにはかり知れない。

単に強いだけでなく、島朗八段の

「ここまできたら、一度は七冠王を見てみたい気もする」

という発言のような、世論の後押しもありマスコミはかつてないほど将棋界に群がり、一般の関心まで高まるという大事件に発展していったのだ。

(続く→こちら)