チョークストリーム(Chalk Stream)は石灰台地を流れる川。水源は地下から湧き出た泉が多く、石灰岩を通った水はアルカリ性で多くの生物を育み、ラヌンキュラス等の水草が生い茂る。英仏海峡は石灰台地。英国の雅名Albion(Alba:白)は白い断崖絶壁をみて付けられたもの。南イングランドのTest、Avon等がチョークストリームとしては有名ですが、海を挟んだフランスのRisleもシャルル・リッツが通いこんだ有名なチョークストリームです。日本ではゆったりした流れを誤ってチョークストリームを言ったりしますが、アルカリ性の水質、湧き水に由来する年間を通じて一定した水温がチョークストリームの特徴です。

中部ヨーロッパには有名なチョークストリームは余りありません。ウィーンの南20KMのFischa川は、数少ないチョークストリームの一つです。2005年のシーズンからFischa川の年券を購入し季節の釣りを楽しみました。

ウィーンからハンガリーのブダペストまでは広大な石灰台地が広がっており、ハンガリー国境から近いFischaはアルプスからの伏流水が地上に出、石灰台地を削って出来たチョークストリームです。水温は年間を通じ12~15度と一定しており、豊かな水草を育むのみならず、多くの川虫が生息しており、魚にとって素晴らしい環境を提供しております。

ウィーン子にとり手軽に楽しめる川でもあり、オーストリア釣魚連盟所有の川の中でも、人気のある川となっております。

(メイフライの時期のFischa川)

チョークストリームである事より、オーストリアでもメイフライ(これも日本では蜉蝣を一括してそう呼ぶ傾向がありますが、さにあらず。あくまでもMay Flyはその名の通り5月、6月に羽化するEphemera Danica、Ephemera Vulgata等の大型蜉蝣の事です)の集中羽化で有名な川です。5月の最終週から6月の第二週までメイフライの釣りが楽しめます。

(メイフライ:Ephemera Danica)

夕刻にはスピナーが舞い、French Partridge May Flyで楽しめます。ダンの釣りは中々難しいのですが、ウェット、ニンフで何とか出来ます。

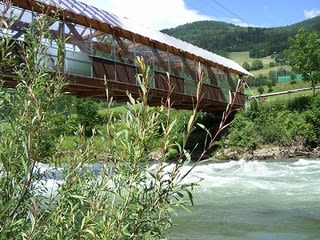

(真夏のFischa川)

メイフライが終わったら、Frank Sawyerの作り出したPhesant Tailでのサイト・フィッシングです。ジン・クリアな川ですので、魚の動きは良く見えます。身を隠しながら魚の動きを注視してアワセれば生き生きした魚の手ごたえを感じる事が出来ます。

(解禁当初3月のFischa川)

解禁当初は、水温は12度程度あっても殆ど釣りにはなりません。5月まで待たなければ。

(Fischaでの最初の鱒)

2005年5月7日釣った最初の鱒です。竿はPerfection 9'。

(虹鱒42cm)

ライズの上流にPhesant Tailをピッチング。ティッペットがツゥッと引き込まれたのをアワセたもの。

(ブラウン・トラウト46cm)

サイト・フィッシングで鼻先に流し込んだ結果。

中部ヨーロッパには有名なチョークストリームは余りありません。ウィーンの南20KMのFischa川は、数少ないチョークストリームの一つです。2005年のシーズンからFischa川の年券を購入し季節の釣りを楽しみました。

ウィーンからハンガリーのブダペストまでは広大な石灰台地が広がっており、ハンガリー国境から近いFischaはアルプスからの伏流水が地上に出、石灰台地を削って出来たチョークストリームです。水温は年間を通じ12~15度と一定しており、豊かな水草を育むのみならず、多くの川虫が生息しており、魚にとって素晴らしい環境を提供しております。

ウィーン子にとり手軽に楽しめる川でもあり、オーストリア釣魚連盟所有の川の中でも、人気のある川となっております。

(メイフライの時期のFischa川)

チョークストリームである事より、オーストリアでもメイフライ(これも日本では蜉蝣を一括してそう呼ぶ傾向がありますが、さにあらず。あくまでもMay Flyはその名の通り5月、6月に羽化するEphemera Danica、Ephemera Vulgata等の大型蜉蝣の事です)の集中羽化で有名な川です。5月の最終週から6月の第二週までメイフライの釣りが楽しめます。

(メイフライ:Ephemera Danica)

夕刻にはスピナーが舞い、French Partridge May Flyで楽しめます。ダンの釣りは中々難しいのですが、ウェット、ニンフで何とか出来ます。

(真夏のFischa川)

メイフライが終わったら、Frank Sawyerの作り出したPhesant Tailでのサイト・フィッシングです。ジン・クリアな川ですので、魚の動きは良く見えます。身を隠しながら魚の動きを注視してアワセれば生き生きした魚の手ごたえを感じる事が出来ます。

(解禁当初3月のFischa川)

解禁当初は、水温は12度程度あっても殆ど釣りにはなりません。5月まで待たなければ。

(Fischaでの最初の鱒)

2005年5月7日釣った最初の鱒です。竿はPerfection 9'。

(虹鱒42cm)

ライズの上流にPhesant Tailをピッチング。ティッペットがツゥッと引き込まれたのをアワセたもの。

(ブラウン・トラウト46cm)

サイト・フィッシングで鼻先に流し込んだ結果。